Casi 98 millones de niños africanos no van a la escuela.

La educación tiene un rol primordial en el desarrollo socioeconómico de todos los países. En África, el acceso a la educación sigue siendo desigual y desatiende a una gran mayoría de jóvenes. Esta situación se debe en parte a dos problemas: la situación de seguridad y económico del magisterio.

Tras el inicio del año escolar 2024-2025, varias crisis estallaron en el sector educativo a escala continental: huelgas frecuentes alimentadas por reclamos salariales y mejores condiciones de trabajo de los sindicatos, falta o retraso en las reformas de los programas educativos para garantizar una adecuación formación-empleo, crisis de salud y seguridad. Global Voices investigó en tres países para medir el alcance de las dificultades: Camerún, República Democrática del Congo y Togo.

En Camerún, la división entre francófonos y anglófonos deja a 700 000 menores sin escuela

En Camerún, país oficialmente francófono y anglófono, la crisis es doble. Las reclamos sindicales complican la asistencia a la escuela para más de tres millones de estudiantes de primaria y secundaria. Esos reclamos son básicamente financieros: el pago de salarios y subsidios de vivienda y revalorización salarial; y estatutarios: integración efectiva de maestros en la función pública que desde que asumen un puesto después de su formación. El salario mensual de los maestros funcionarios es de 153 316 francos CFA (259 dólares estadounidenses), mientras que el ingreso promedio mensual es de 83 902 francos CFA (141 dólares estadounidenses).

Pero el aspecto de seguridad es el principal obstáculo al acceso a la escuela para todos. En 2016, empezó un conflicto armado que se opone al gobierno de grupos separatistas en las regiones del noroeste y el suroeste. La marginalización y exclusión de las poblaciones de esa parte del país predominantemente anglófona en beneficio de la francófono es la base principal de ese conflicto que repercute sobre todo en la educación de los niños.

En consecuencia, desde 2016, la educación en el noroeste y el suroeste de Camerún es problemática: el 24 de octubre de 2020, los niños fueron víctimas de esas tensiones cuando hubo una masacre en una escuela que causó la muerte de ocho niños.

Para el nuevo año académico, la situación no parece calmarse. Valentine Semma, presidenta del sindicato de maestros de Camerún indicó a Radio France Internationale (RFI):

Cela fait presque huit ans d’affilée que la crise a débuté dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, dans le cadre de la lutte pour la réforme du système éducatif et plus particulièrement celui du système éducatif anglais. Depuis, les enseignants de ces deux régions ont fait l’objet de très sérieuses menaces. Nombre d’entre eux ont perdu la vie, ont été kidnappés. Un confinement nous a été imposé pour environ deux semaines. On n’est pas censé aller à l’école, les enfants doivent rester à la maison. Ils ne pourront commencer les cours qu’à partir du 2 octobre. (…) L’école devrait être un endroit libre. L’environnement scolaire, les apprenants, les enseignants, ne devraient être soumis à aucune forme de menaces ou préjudices.

Han pasado casi ocho años desde que comenzó la crisis en las regiones noroeste y suroeste de Camerún, en el marco de la lucha por la reforma del sistema educativo, y más concretamente del sistema educativo inglés. Desde entonces, los profesores de estas dos regiones han sufrido amenazas muy graves. Muchos han muerto o han sido secuestrados. Llevamos unas dos semanas encerrados. No podemos ir a la escuela, los niños tienen que quedarse en casa. No podrán empezar las clases hasta el 2 de octubre. (…) La escuela debería ser un lugar libre. El entorno escolar, los alumnos y los profesores no deben ser objeto de amenaza ni daño de forma alguna.

Los impactos son palpables: los establecimientos escolares cierran y los estudiantes se ven privados del derecho a la educación. El sitio web Yenisafak anunció un balance de 700 000 niños que se quedan sin ir a la escuela. En el largo plazo, las repercusiones de esta crisis amenazan el desarrollo del país.

República Democrática del Congo, triple desafío

En República Democrática del Congo, las clases empezaron el 2 de septiembre, pero el año académico corre el riesgo de ser verdaderamente difícil: una triple amenaza pesa sobre el derecho a la educación de los niños congoleses.

De un lado, la crisis sanitaria vinculada a la viruela del mono, ya presente en todo el territorio, es una amenaza: se registraron 700 muertos desde inicios de septiembre. Las autoridades aseguran que el país ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar un mejor ambiente educativo a los escolares. Un artículo de Radio France Internationale (RFI) cita a Raïssa Malu, ministra de Educación de República Democrática del Congo, en estos térrminos:

Je voudrais vous rassurer qu’il y a une étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour s’assurer que nos écoles restent sûres. Que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l’ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Il est notamment recommandé aux écoles, aux parents et aux élèves d’observer les mesures barrières.

Me gustaría asegurarles que estamos trabajando estrechamente con el Ministerio de Salud para garantizar que nuestras escuelas sigan siendo seguras. Que las condiciones sean las adecuadas para nuestros escolares en todos nuestros establecimientos. El Ministerio de Salud emitirá una serie de mensajes que nuestra administración transmitirá. En particular, se aconseja a los centros escolares, a los padres y a los alumnos que observen las medidas de barrera.

A eso se agrega otro problema: las condiciones precarias en las que viven los maestros congoleses. La mayoría de los maestros gana menos de 140 dólares estadounidenses al mes, y reclaman un aumento del 400%. Cécile Tshiyombo, presidenta del sindicato de maestros de Congo (Syeco), dijo a RFI:

Il n’y a pas classe. Que le chef de l’État s’en occupe puisque ça devient peut-être une question politique sinon il y a une batterie d’actions qui vont être déroulées. L’enseignant craie à la main souffre. Aujourd’hui, les enseignants exigent à ce que le gouvernement leur verse 500 dollars. Nous avions préféré avoir un dialogue, mais il n’y a pas eu de dialogue.

No hay clases. Dejemos que el jefe de Estado se ocupe de eso, porque puede convertirse en una cuestión política, o de lo contrario se tomarán una serie de medidas. Los profesores, tiza en mano, están sufriendo. Hoy, los profesores exigen que el Gobierno les pague 500 dólares. Hubiéramos preferido dialogar, pero no hubo diálogo.

La amenaza se cumplió, y desde mediados de septiembre, los maestros están en huelga, sobre todo en Butembo y Beni en Kivu del Norte en el noreste del país.

Finalmente, otra crisis impide una vida normal para docentes y estudiantes. Les consecuencias de la crisis de seguridad que agita al este del país en razón de los ataques del grupo rebelde del M23. En ese contexto de inseguridad en las zonas ocupadas por el M23, las escuelas continúan como refugio para los desplazados, mientras las autoridades del país ordenan que se retomen las clases. Balira Kakule, director de la escuela primaria de Muchungaji, en la localidad de Lubero, en Kivu del Norte, declaró a Congo Quotidien:

Certains déplacés ont exprimé le droit des enfants à l’éducation. Ils vont partager les salles de classe avec nos élèves. Le matin, ils plient leurs affaires et les salles de classe sont nettoyées pour les cours.

Algunos desplazados han expresado el derecho de sus hijos a la educación. Compartirán las aulas con nuestros alumnos. Por la mañana, retiran sus cosas y se limpian las aulas para las clases.

Este enredo no es de gusto de los sindicatos que manifiestaron su descontento y llamaron al boicot.

En Togo, prohíben computadores portátiles

En Togo, los escolares regresaron a la escuela el 16 de septiembre. Los sindicalistas, a través de la Coordinación de Sindicatos de Docentes de Togo (CSET), en un mensaje del 12 de septiembre de Abalo-Essé Assih, secretario general, recuerda:

(…) nous voudrions évoquer le maintien du dialogue entre le Gouvernement et les fédérations de l’éducation, le renforcement du système éducatif en termes de qualité de l’enseignement, […] bref, les grandes réformes structurelles et fonctionnelles engagées par le Gouvernement pour faire du milieu scolaire togolais, un cadre attractif, favorable à une formation rigoureuse et de qualité pour des résultats crédibles.

(…) queremos mencionar el diálogo permanente entre el Gobierno y las federaciones de enseñanza, el refuerzo del sistema educativo en términos de calidad de la enseñanza, […] en resumen, las grandes reformas estructurales y funcionales emprendidas por el Gobierno para hacer del entorno escolar togolés un entorno atractivo, propicio para una formación rigurosa y de calidad para obtener resultados creíbles.

Sobre la prohibición de usar teléfonos portátiles ordenado por las autoridades, Abalo-Essé Assih dijo:

Chers élèves,(…) observez scrupuleusement la discipline (…) par rapport à l’usage du téléphone portable en milieu scolaire et évitez d’être une proie facile pour des personnes mal intentionnées qui utilisent les réseaux sociaux pour vous attirer dans leurs pièges.

Queridos alumnos, (…) observen disciplina (…) sobre usar de los teléfonos móviles en los centros escolares, y eviten ser presa fácil de personas malintencionadas que usan las redes sociales para hacerlos caer en sus trampas.

Las autoridades togolesas ya recurrieron a esta medida en el año escolar 2018-2019, pero la prohibición duró poco.

Ante los recientes incidentes ocurridos al norte del país el 20 de julio de 2024, tras un ataque yihadista en el que murieron más de diez militares, según el diario Le Monde, sigue la inquietud por la seguridad de los establecimientos escolares.

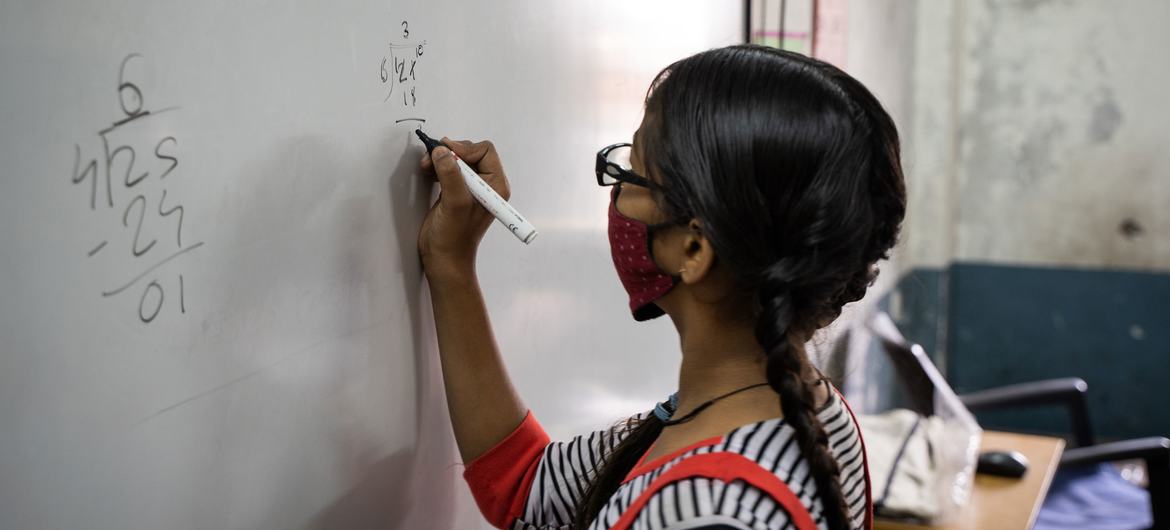

En el inicio del año escolar 2024, la tasa de escolarización de Togo es de 94,6 % en primaria. En secundaría, la tasa es de 76,6% en el primer ciclo y 35,2 % en el segundo ciclo, según las cifras de 2023. En Camerún, la tasa de escolarización en 2022 fue de 66% para niñas y 73% para varones en primaria, y es menor al 50% en el nivel de secundaría. En República Democrática del Congo, las últimas cifras se remontan a 2021, con una tasa de escolarización al nivel de primaria, que es de 79% para niñas y de 86% para los varones. En secundaría, la tasa llega al 44% para niñas y de 70% para los varones.

Según el sitio web de ONU Info:

Près de 98 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne vont pas à l’école. De plus, 9 enfants scolarisés sur 10 ne peuvent pas lire et comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans.

Ir a la escuela en África: Una práctica arriesgada para millones de niños

Casi 98 millones de niños en edad escolar no van a la escuela. Es más, nueve de cada 10 niños escolarizados no saben leer ni comprender un texto sencillo a los 10 años.

Por tanto, ir a la escuela sigue siendo un gran desafío para todos en África.

Users Today : 194

Users Today : 194 Total Users : 35459789

Total Users : 35459789 Views Today : 354

Views Today : 354 Total views : 3418326

Total views : 3418326