Por: Alireza Akbari

En otra escalada mortal, el régimen israelí lanzó devastadores ataques aéreos sobre Gaza en las primeras horas del martes, matando a más de 400 palestinos, la mayoría mujeres y niños.

La agresión siguió a casi diez días de tensiones crecientes, ya que el régimen israelí violó repetidamente los términos del acuerdo inicial de alto el fuego en Gaza, imponiendo un bloqueo asfixiante.

El bloqueo impidió que suministros esenciales como alimentos, combustible y ayuda médica vital ingresaran a la franja sitiada.

El martes, mientras las familias se sentaban a la comida antes del amanecer de Ramadán, más de 20 aviones de guerra israelíes desataron una oleada de ataques aéreos sobre Gaza, golpeando múltiples ubicaciones civiles.

Los ataques indiscriminados ocurrieron en el día 18 del mes sagrado de Ramadán, cuando las personas esperaban con entusiasmo las festividades del Eid después de casi dos años de genocidio y limpieza étnica.

Los ataques aéreos destrozaron barrios densamente poblados, escuelas improvisadas y edificios residenciales, lugares donde los civiles habían buscado refugio.

Tras la masacre, las redes sociales se inundaron de vídeos desgarradores de familias llevando a los heridos a los hospitales.

Entre las imágenes más desgarradoras estaba la de un anciano sosteniendo el cuerpo sin vida de una niña en sus brazos, su voz temblando mientras gritaba: “Dios es suficiente para mí, y Él es el mejor administrador de los asuntos”.

En la morgue, se desplegó otra escena desgarradora: un joven buscando desesperadamente entre los muertos, buscando a un ser querido. Cuando finalmente los encontró, no gritó ni se desplomó. En su lugar, simplemente permaneció allí, en silencio, mientras las lágrimas caían por su rostro.

La reanudación del bombardeo israelí a gran escala ha sumido a Gaza en una devastación aún mayor, destrozando un alto el fuego ya frágil con el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), que Israel había violado repetidamente en las semanas anteriores.

Tras los mortales ataques, HAMAS responsabilizó al régimen israelí de la masacre, señalando la implicación directa de Washington, afirmando que “el reconocimiento por parte de la administración de EE.UU. de que fue informada antes de la agresión sionista confirma su participación directa en la guerra genocida contra el pueblo palestino”.

HAMAS advirtió que los ataques aéreos israelíes y la decisión del régimen de “anular el acuerdo de alto el fuego” pondrían a los cautivos en Gaza en “un destino incierto”.

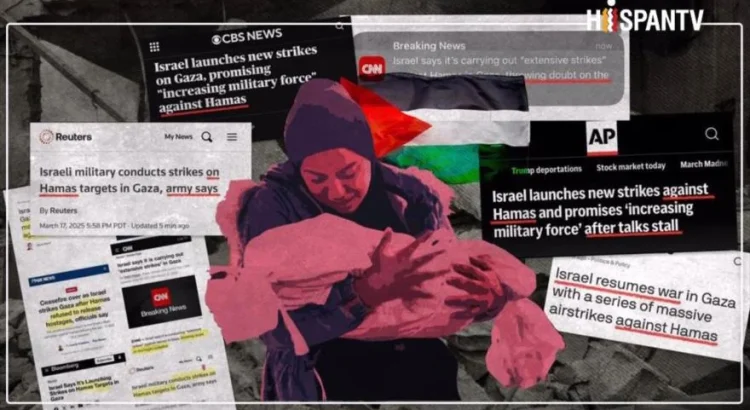

Mientras tanto, a medida que Israel intensificaba su asalto, los medios de comunicación occidentales trabajaban rápidamente para moldear la percepción pública, minimizando la magnitud de las bajas palestinas mientras enmarcaban los ataques como un ataque a HAMAS.

En lugar de resaltar el devastador costo humano —más de 400 palestinos muertos— los medios de comunicación principales como Axios presentaron la agresión como “ataques aéreos contra HAMAS”, haciendo caso omiso de la destrucción generalizada y las masivas bajas civiles.

Dado el alcance de los últimos ataques aéreos de Israel, la gran mayoría de los muertos han sido mujeres y niños. Sin embargo, como señalaron los críticos de los medios, el titular de Axios no reflejó la brutal realidad de la ofensiva israelí sobre Gaza.

De manera similar, Fox News, con sede en EE.UU., adoptó una narrativa sesgada, justificando abiertamente el bombardeo de los palestinos por parte de Israel.

Según los analistas de medios, la red trató de enmarcar el asalto como una consecuencia natural de que el alto el fuego hubiera terminado, como si eso legitimara automáticamente el asesinato masivo de civiles.

Fox News también reflejó la cobertura de Axios, alegando que Israel había atacado a HAMAS, ignorando el hecho de que la mayoría de los muertos y heridos desde la mañana del martes eran niños.

En otra afirmación engañosa, la red alegó que los ataques eran una respuesta a la negativa de HAMAS a “liberar rehenes”.

HAMAS había acordado liberar a los cautivos en línea con el acuerdo de intercambio, pero fue Netanyahu quien se negó a adherirse a los términos del acuerdo.

Durante la primera fase del alto el fuego, HAMAS liberó a más de 20 cautivos israelíes, siguiendo el proceso acordado.

Bloomberg también repitió la cobertura de Fox News y Axios, reforzando la narrativa de que los ataques aéreos solo apuntaban a “objetivos de HAMAS”.

Este enfoque, sin embargo, contrastaba drásticamente con la realidad sobre el terreno. El bombardeo israelí golpeó áreas densamente pobladas, lugares donde los civiles habían buscado refugio.

NBC también enmarcó la agresión israelí como una simple confrontación militar entre ambos bandos, ignorando deliberadamente el hecho de que el agresor era el régimen de Tel Aviv, no HAMAS.

Su narrativa omitió deliberadamente un contexto crucial en el que Israel había abandonado las negociaciones para la segunda fase del alto el fuego y ya había violado la primera fase al bloquear la entrada de ayuda humanitaria en Gaza durante más de diez días.

De manera similar, el titular de CNN también mostraba signos de manipulación, sin resaltar el aspecto más crítico de la situación: las negociaciones del alto el fuego y la negativa de Israel a cumplir con sus compromisos.

Los analistas señalaron que, dado el asombroso saldo de muertos por los ataques del martes y la violación israelí del acuerdo de alto el fuego, el titular de CNN debería haber incluido al menos uno de estos elementos para proporcionar a los lectores una comprensión precisa de la crisis.

En cambio, la red optó por la vaga frase “ataques extensos”, sin reconocer las devastadoras secuelas.

Reuters también siguió la tendencia de minimizar la tragedia. La elección de palabras de la agencia de noticias británica —describiendo la masacre como ataques a “objetivos de HAMAS”— fue criticada por activistas por restarle importancia a la magnitud de la brutalidad israelí en Gaza.

CBS adoptó un enfoque igualmente sesgado, retratando los ataques aéreos israelíes como ataques exclusivamente dirigidos a HAMAS.

Sin embargo, las imágenes ampliamente difundidas contaban una historia diferente. Mostraban a palestinos llevando a sus familiares heridos a los hospitales, mientras las morgues se desbordaban de montones de cuerpos sin vida.

A medida que el número de muertos sigue aumentando, los analistas de medios afirman que estas distorsiones mediáticas no son accidentales: forman parte de un patrón más amplio en el periodismo occidental, donde el lenguaje se elabora cuidadosamente para moldear la percepción pública, protegiendo a Israel de la responsabilidad mientras borra el sufrimiento palestino del discurso global.

Los medios occidentales, que han jugado a favor de Israel desde octubre de 2023, han vuelto a fabricar el consentimiento para el genocidio israelí en Gaza culpando a los oprimidos por los crímenes de los opresores.

Fuente de la información e imagen: https://www.resumenlatinoamericano.org

Fotografía: Resumen latinoamericano

Users Today : 65

Users Today : 65 Total Users : 35459660

Total Users : 35459660 Views Today : 135

Views Today : 135 Total views : 3418107

Total views : 3418107