Por: Enric Llopis

La legislación española prohíbe la estancia de menores en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Pero a Mohamed, menor de edad, no le realizaron las pruebas para comprobarlo. Tras un periplo de 20 horas en patera, arribó a las costas españolas en busca de algo tan elemental como escapar de la miseria. Primero pasó una noche en los calabozos, y después 32 días en un CIE. Mohamed confiesa que pasó mucho miedo. Salió a la calle acogido por una ONG. Su caso es uno de los recogidos en Informe CIE-2016, publicado el presente mes de junio por el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E). Circunstancias distintas atravesó Omar, quien llegó hasta en tres ocasiones al estado español. La primera terminó expulsado, tras una estancia de cuatro meses; la segunda, fue directamente “devuelto”; y la tercera vez, acabó en un CIE, después de ser interceptada la patera en la que viajaba. El deseo de Omar es ir a Marsella, donde vive su madre, quien le abandonó cuando tenía cinco años.

El Servicio Jesuita a Migrantes, red que trabaja por los derechos de las personas migrantes y su acceso pleno a la ciudadanía, califica los CIE de institución “inútil” e “injusta”. Además, forman parte del entramado “que somete a millones de seres humanos a la condición de piezas desechables”. El informe se apoya en la experiencia sobre el terreno, pues los equipos del SJM-E han realizado durante 2016 un total de 1.741 visitas a 658 personas en cuatro CIE: Madrid, Barcelona, Valencia y Tarifa.

En 2016 fueron internadas en Centros de Internamiento de Extranjeros 7.597 personas; de esa cifra total, 5.695 ingresaron en el CIE después de llegar al litoral español en zodiac o patera. Elaborado con datos del Ministerio del Interior, el informe señala que 51 personas fueron trasladadas a un CIE desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, y otras 12 desde el CETI de Ceuta. En cuanto a la población reclusa en los diferentes centros, 3.101 inmigrantes permanecieron en el CIE de Algeciras (el 41% del total de los internos), incluida la extensión de Tarifa, que el SJM-E califica de “paralegal”. Una posible explicación apunta a la condición de CIE de “frontera”, donde llegan personas que han entrado de manera considerada “irregular” a Ceuta y Melilla, o por la zona marítima del Estrecho (provincias de Almería, Granada, Málaga y Cádiz).

El informe pone el acento asimismo en las 1.526 personas que pasaron por el CIE de Aluche (Madrid), lo que representa el 20% del total. El tercer centro con mayor estancia de inmigrantes fue el de Zapadores, en Valencia (829 personas, el 10,9% del total de internos). Por otra parte, de las 5.051 personas finalmente expulsadas en 2016 (según los datos del Ministerio del Interior), el 58,2% no estuvieron antes en un CIE. La mayor relación entre internamiento y repatriación se produjo en el CIE de Zapadores (59%) seguido por el de Sangonera Verde, en Murcia (58%) y el de Aluche (46%).

El documento del SJM-E recopila episodios ocurridos durante el último año en los centros de internamiento; como la huida el 17 de agosto de siete internos del CIE de Aluche (Madrid), al que siguió otro intento, impedido por la policía, una semana después. Los hechos llevaron a la permanencia de las Unidades de Intervención Policial (“antidisturbios”) en el recinto. Hechos similares ocurrieron en el centro de Murcia. A partir de octubre y durante seis meses, el CIE de Valencia estuvo cerrado debido a una plaga de chinches. El 23 de octubre cerca de 70 internos del CIE de Zona Franca (Barcelona) pidieron su puesta en libertad con una huelga de hambre de 24 horas.

El Servicio Jesuita a Migrantes informa que el promedio de detenciones en España por estancia considerada “irregular” alcanza, diariamente, casi el centenar. Por idéntico motivo 35.882 personas resultaron detenidas durante 2016. En la ratio por autonomías destaca Andalucía (9.089), a la que sigue Madrid (6.333), Ceuta (5.139), Cataluña (2.735), el País Valenciano (2.415) y el País Vasco (2.307). Las primeras posiciones de Andalucía y Ceuta posiblemente se expliquen por la detención de inmigrantes nada más llegar al estado español; en cuanto a Madrid, el SJM-E esgrime la razón de las entradas calificadas como “irregulares” a través del aeropuerto de Barajas. En cuanto a las detenciones policiales por provincias, resaltan Almería (2.634), Granada (2.083), Barcelona (2.074) y Málaga (1.854).

Llama la atención en el estudio las 5.051 expulsiones ejecutadas por el estado español en 2016, de las que 2.144 tuvieron como origen la estancia entendida como “irregular”, que el artículo 53.1 de la Ley Orgánica de Extranjería tipifica como infracción grave. Además, el SJM-E alerta de que se ha triplicado el número de menores identificados en los CIE (51 en 2016, frente a los 19 del año 2015). “Causan estupor estas cifras”, califica el documento. En el centro de Murcia se han señalado 17 casos, y otros 15 en el de Valencia. “La identificación de estos menores, todos procedentes de entradas ‘irregulares’, cuestiona los procedimientos de determinación de la edad utilizados en España”, apuntan los autores.

De las 770 solicitudes de protección internacional presentadas en los CIE, se admitieron 158 (el 20,5% del total). Pero se advierte un fenómeno nuevo y “muy preocupante”: el ingreso en los CIE de personas que solicitaron protección internacional. El Servicio Jesuita a Migrantes califica este hecho de “aberración”. Los casos han sido detectados principalmente en los centros de internamiento llamados “de frontera” (Algeciras y Tarifa, además de Tenerife y Las Palmas), y denunciados fundamentalmente por el Colegio de Abogados de Málaga.

En cuanto al origen de los internos, más de la mitad provienen del África Subsahariana; esta procedencia es muy mayoritaria en los CIE de Algeciras y Tarifa. El segundo grupo más numeroso es el magrebí, sobre todo el correspondiente a ciudadanos argelinos. Asimismo, los autores del informe manifiestan su “preocupación” al no percibirse un vínculo entre la procedencia de los internos en los CIE y el origen de la población migrante en España; “Y ni tan siquiera de los extranjeros en situación ‘irregular’”, matiza el documento, que señala como ejemplo “la desproporción de subsaharianos especialmente en Algeciras y Tarifa; ello apunta a un uso perverso del CIE como recurso de primera acogida en el territorio de personas que, luego, quedarán en un limbo jurídico durante años”.

De los datos se infiere una tendencia al aumento de la población reclusa en los CIE. Así, tras una evolución a la baja entre 2012 (11.135 internos) y 2014 (7.340), la cifra ha vuelto a incrementarse en 2015 (6.930 inmigrantes recluidos) y 2016 (7.597). Pero además de la estadística, hay otras conclusiones que se extraen de las visitas a los centros. Así, el informe subraya, pese a lo establecido teóricamente en la legislación, “el carácter penitenciario de los CIE”. Pese a que la mayor parte de la población interna es masculina (93%), el trabajo empírico pone de relieve la situación de algunas mujeres. Muchas de las visitadas por los equipos del SJM-E, 42 en Madrid y 10 en Valencia, afrontan cargas familiares en España o sus países de origen y aparecen “vinculadas a entornos de prostitución o trata no reconocida”.

El documento da cuenta de la situación vivida en el CIE de Aluche por una mujer brasileña, a quien la guardia civil reconoció como víctima de trata, por lo que solicitó autorización de residencia por razones excepcionales. Es más, su declaración contribuyó a la detención de una red dedicada a la prostitución, el tráfico de drogas y armas. “Por un error burocrático”, relata el informe, la mujer fue detenida e ingresada en el CIE madrileño, donde pasó 28 días. Finalmente logró la libertad gracias a los voluntarios del SJM-E y la colaboración del Defensor del Pueblo.

De las estadísticas oficiales se deduce, según los autores, que los CIE operan más como “siniestros centros de acogida, en los que se encierra a personas a las que luego se dejará en libertad en un limbo jurídico, que como espacios destinados a asegurar la eficacia de la expulsión”. Aunque de las visitas a los CIE del Servicio Jesuita a Migrantes se deduce que casuística es muy diversa. Por ejemplo, un 36% de las personas visitadas son recién llegados por mar al estado español. El 5% declaró su permanencia entre uno y cuatro años en España, mientras que el 5% llevaba entre cuatro y siete. Además, un 26% de las personas acompañadas mantenía la residencia en el estado español durante más de 15 años. El informe también lanza preguntas por los sistemas de contratación pública que giran en torno a los CIE: la publicidad en los procedimientos, el número de empresas que se presentan a las licitaciones o la relación entre el precio acordado y los servicios que se prestan. Prueba de la magnitud del negocio son los contratos por valor de 8,2 millones de euros para servicios de alimentación, de 11,8 millones de euros para vuelos de repatriación o de 730.000 euros para la asistencia sanitaria. A finales de 2016 e inicios de 2017 se emprendieron obras de reforma en diferentes CIE. ¿Con qué criterios? La preocupación básica del Ministerio del Interior es “aumentar la seguridad frente a los intentos de huida y la de los efectivos policiales”, remata el documento.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228151

Militante del PCE y de la UGT, Camino Oscoz Urriza fue asesinada el 10 de agosto de 1936, a los 26 años. Los franquistas arrojaron el cuerpo de esta maestra –la única liquidada en Navarra- al vacío desde el balcón de Pilatos, actualmente en el Parque Natural de Urbasa-Andía. Fue trasladada en automóvil por unos falangistas, pero antes había permanecido en la prisión de Pamplona. Posiblemente fue torturada, aunque resistió hasta el final: nunca se arrepintió ni pidió perdón por sus ideas. La joven de izquierdas también participó en el Socorro Rojo Internacional, organización de apoyo a presos y refugiados constituida por la Internacional Comunista en 1922. El libro “Camino Oscoz y otras historias del 36” (Cenlit), del escritor Joseba Eceolaza, toma la historia de esta mujer represaliada como punto de partida para abordar la represión franquista.

Militante del PCE y de la UGT, Camino Oscoz Urriza fue asesinada el 10 de agosto de 1936, a los 26 años. Los franquistas arrojaron el cuerpo de esta maestra –la única liquidada en Navarra- al vacío desde el balcón de Pilatos, actualmente en el Parque Natural de Urbasa-Andía. Fue trasladada en automóvil por unos falangistas, pero antes había permanecido en la prisión de Pamplona. Posiblemente fue torturada, aunque resistió hasta el final: nunca se arrepintió ni pidió perdón por sus ideas. La joven de izquierdas también participó en el Socorro Rojo Internacional, organización de apoyo a presos y refugiados constituida por la Internacional Comunista en 1922. El libro “Camino Oscoz y otras historias del 36” (Cenlit), del escritor Joseba Eceolaza, toma la historia de esta mujer represaliada como punto de partida para abordar la represión franquista. Prologado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el autor ha presentado el texto de 194 páginas en las VII Jornades de Memòria Democràtica organizadas por el Fórum de Debats de la Universitat de València entre el 25 y el 31 de mayo. El libro hace referencia a lugares especiales en la biografía de Camino Oscoz, como la Cuesta de Santo Domingo de Pamplona, donde residió; el colegio donde cursó estudios, las Teresianas de la Calle Mayor; las Escuelas de San Francisco, en las que organizaba mítines la izquierda de Navarra; también la Casa del Pueblo, o la calle del Carmen, desde donde se la llevaron para darle el “paseo” final.

Prologado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el autor ha presentado el texto de 194 páginas en las VII Jornades de Memòria Democràtica organizadas por el Fórum de Debats de la Universitat de València entre el 25 y el 31 de mayo. El libro hace referencia a lugares especiales en la biografía de Camino Oscoz, como la Cuesta de Santo Domingo de Pamplona, donde residió; el colegio donde cursó estudios, las Teresianas de la Calle Mayor; las Escuelas de San Francisco, en las que organizaba mítines la izquierda de Navarra; también la Casa del Pueblo, o la calle del Carmen, desde donde se la llevaron para darle el “paseo” final.

En la muestra de Carmela García ocupan un lugar relevante las militantes de “Mujeres Libres”, organización anarcosindicalista que desplegó su actividad durante la guerra española de 1936 y llegó a contar con 20.000 afiliadas. Así, la abogada y pedagoga Mercedes Comaposada Guillén, la médica Amparo Poch y Gascón o Lucía Sánchez Saornil, entre otras, promovieron un feminismo anarquista “que no subordinaba la autonomía de las mujeres a las aspiraciones de la revolución social”, destaca la profesora de Historia de la Educación en la Universitat de València y militante del movimiento feminista, Llum Sanfeliu. Fue Lucía Sánchez Saornil la gran impulsora de la revista “Mujeres Libres”, quien se hizo cargo de la línea editorial y ha inspirado a Carmela García para la presente exposición. Pero tan importantes como las personas son los espacios de la memoria. De ahí la fotografía del Conservatorio de Valencia, donde se celebró en octubre de 1937 la Segunda Conferencia de Mujeres Antifascistas. O, en el siglo XXI las “Mujeres de Negro”, que manifiestan su luto contra la guerra y a quien la artista fotografía bajo un imponente ficus. También las “Lesbian Band”, que en una de las imágenes de la muestra ensayan el son de las “batukadas” debajo de un puente. El arte, lo lúdico y lo festivo como vía de autoafirmación.

En la muestra de Carmela García ocupan un lugar relevante las militantes de “Mujeres Libres”, organización anarcosindicalista que desplegó su actividad durante la guerra española de 1936 y llegó a contar con 20.000 afiliadas. Así, la abogada y pedagoga Mercedes Comaposada Guillén, la médica Amparo Poch y Gascón o Lucía Sánchez Saornil, entre otras, promovieron un feminismo anarquista “que no subordinaba la autonomía de las mujeres a las aspiraciones de la revolución social”, destaca la profesora de Historia de la Educación en la Universitat de València y militante del movimiento feminista, Llum Sanfeliu. Fue Lucía Sánchez Saornil la gran impulsora de la revista “Mujeres Libres”, quien se hizo cargo de la línea editorial y ha inspirado a Carmela García para la presente exposición. Pero tan importantes como las personas son los espacios de la memoria. De ahí la fotografía del Conservatorio de Valencia, donde se celebró en octubre de 1937 la Segunda Conferencia de Mujeres Antifascistas. O, en el siglo XXI las “Mujeres de Negro”, que manifiestan su luto contra la guerra y a quien la artista fotografía bajo un imponente ficus. También las “Lesbian Band”, que en una de las imágenes de la muestra ensayan el son de las “batukadas” debajo de un puente. El arte, lo lúdico y lo festivo como vía de autoafirmación. Imágenes de gran formato, un mapa “subjetivo” con documentos, acotaciones, fotografías sobre asociaciones de mujeres de los años en que Valencia fue capital de la II República… ¿Qué queda de todo ello en la actualidad? Tal vez sea la pregunta que haya motivado el trabajo de la fotógrafa. Y la artista canaria quizá responda captando las imágenes de una ristra de colectivos (actuales) de mujeres: “Las Heidis”, “Joves Desobedients”, “Mujeres Libres”, “Dones de Frontera”, “Dones Progressistes” o la “Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valenciano”. “Ellas necesitan asociarse para tener más fuerza en el espacio público, como forma de resistencia y para sobrevivir; por esta razón hago las fotografías en la ciudad”, explica la autora en un recorrido guiado por la exposición. Llama la atención a los visitantes sobre un muro, que no es urbano. Se trata de una réplica de la pared de su estudio, donde cuelga anotaciones, ideas, dibujos y fotografías, como la de un cuadro que pintó Lucía Sánchez Saornil; pero no el paisaje entero, sino –ampliada- la parte que aloja la firma. Hay también en el muro simples hojas, con una leyenda a bolígrafo y subrayado en rotulador: “Lo que no se ve no se nombra, y lo que no se nombra no existe”.

Imágenes de gran formato, un mapa “subjetivo” con documentos, acotaciones, fotografías sobre asociaciones de mujeres de los años en que Valencia fue capital de la II República… ¿Qué queda de todo ello en la actualidad? Tal vez sea la pregunta que haya motivado el trabajo de la fotógrafa. Y la artista canaria quizá responda captando las imágenes de una ristra de colectivos (actuales) de mujeres: “Las Heidis”, “Joves Desobedients”, “Mujeres Libres”, “Dones de Frontera”, “Dones Progressistes” o la “Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valenciano”. “Ellas necesitan asociarse para tener más fuerza en el espacio público, como forma de resistencia y para sobrevivir; por esta razón hago las fotografías en la ciudad”, explica la autora en un recorrido guiado por la exposición. Llama la atención a los visitantes sobre un muro, que no es urbano. Se trata de una réplica de la pared de su estudio, donde cuelga anotaciones, ideas, dibujos y fotografías, como la de un cuadro que pintó Lucía Sánchez Saornil; pero no el paisaje entero, sino –ampliada- la parte que aloja la firma. Hay también en el muro simples hojas, con una leyenda a bolígrafo y subrayado en rotulador: “Lo que no se ve no se nombra, y lo que no se nombra no existe”. De la docena de fotografías sólo hay dos retratos individuales. Uno es la de Mariló Rodríguez, del colectivo “Joves Desobedients”, que en los años 90 del siglo pasado realizaban acciones como salir de noche con antorchas para reclamar seguridad frente a las agresiones sexuales. Tomada en el centro histórico de Valencia, la fuerza de la imagen hace que vaya a figurar en la portada de una próxima publicación, según informa Carmela García a los visitantes. El segundo retrato es el de Heide Braun, una librera especializada en temática feminista. Con la biblioteca de la universidad al fondo, su figura cuestiona los tradicionales espacios de poder y la manera en que históricamente se ha negado a las mujeres el acceso al conocimiento. Se produce, así pues, un choque entre espacios, que también se da en la fotografía de tres jóvenes activistas en el tradicional barrio del Cabanyal, en Valencia, amenazado desde hace décadas por los procesos especulativos y de “gentrificación”. Las muchachas forman parte del colectivo “Brúfol”, que trabaja en la formación no reglada, con mujeres y en el ocio con niñas y niños en situación precaria. La imagen pone de manifiesto la degradación de esta barriada marinera.

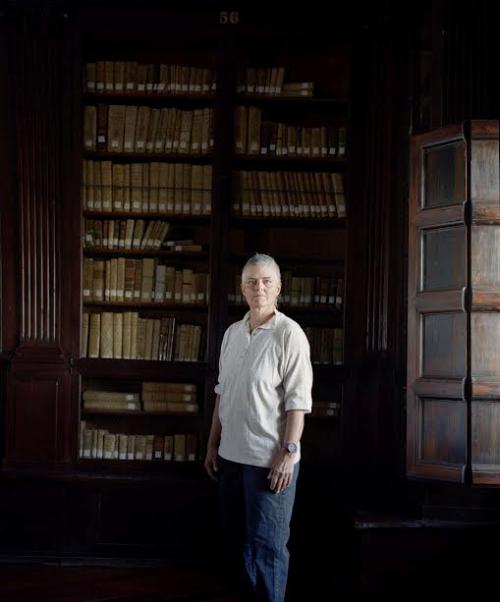

De la docena de fotografías sólo hay dos retratos individuales. Uno es la de Mariló Rodríguez, del colectivo “Joves Desobedients”, que en los años 90 del siglo pasado realizaban acciones como salir de noche con antorchas para reclamar seguridad frente a las agresiones sexuales. Tomada en el centro histórico de Valencia, la fuerza de la imagen hace que vaya a figurar en la portada de una próxima publicación, según informa Carmela García a los visitantes. El segundo retrato es el de Heide Braun, una librera especializada en temática feminista. Con la biblioteca de la universidad al fondo, su figura cuestiona los tradicionales espacios de poder y la manera en que históricamente se ha negado a las mujeres el acceso al conocimiento. Se produce, así pues, un choque entre espacios, que también se da en la fotografía de tres jóvenes activistas en el tradicional barrio del Cabanyal, en Valencia, amenazado desde hace décadas por los procesos especulativos y de “gentrificación”. Las muchachas forman parte del colectivo “Brúfol”, que trabaja en la formación no reglada, con mujeres y en el ocio con niñas y niños en situación precaria. La imagen pone de manifiesto la degradación de esta barriada marinera.

Uno de los puntos de polémica es el estado del edificio. Ubicado en el campus universitario de la avenida Blasco Ibáñez, el Colegio Mayor Luis Vives fue inaugurado en los años 50 del siglo pasado como residencia para estudiantes y centro cultural, informó la Agencia Efe. En un teletipo emitido el primero de mayo, la agencia añade –citando fuentes de la Universitat- que el edificio cerró sus puertas el 31 de julio de 2012 para su restauración, ya que los informes técnicos aconsejaban una reforma estructural. La denuncia cursada por la Universitat de Valencia ante la Policía Nacional subraya estas deficiencias y alerta sobre la peligrosidad del edificio. Sin embargo, los jóvenes respondieron en un comunicado que las versiones sobre la falta de seguridad y las fallas estructurales son “fraudulentas”, y se difunden “para deslegitimar nuestras acciones”. Sustentan esta tesis en las declaraciones de la Fundación Goerlich (por el nombre del arquitecto autor del colegio mayor, Javier Goerlich) y en la observación sobre el terreno de las instalaciones. Además, “se trata de un pretexto ya desmentido desde hace tiempo por algunos medios de comunicación”, concluyen fuentes de la asamblea.

Uno de los puntos de polémica es el estado del edificio. Ubicado en el campus universitario de la avenida Blasco Ibáñez, el Colegio Mayor Luis Vives fue inaugurado en los años 50 del siglo pasado como residencia para estudiantes y centro cultural, informó la Agencia Efe. En un teletipo emitido el primero de mayo, la agencia añade –citando fuentes de la Universitat- que el edificio cerró sus puertas el 31 de julio de 2012 para su restauración, ya que los informes técnicos aconsejaban una reforma estructural. La denuncia cursada por la Universitat de Valencia ante la Policía Nacional subraya estas deficiencias y alerta sobre la peligrosidad del edificio. Sin embargo, los jóvenes respondieron en un comunicado que las versiones sobre la falta de seguridad y las fallas estructurales son “fraudulentas”, y se difunden “para deslegitimar nuestras acciones”. Sustentan esta tesis en las declaraciones de la Fundación Goerlich (por el nombre del arquitecto autor del colegio mayor, Javier Goerlich) y en la observación sobre el terreno de las instalaciones. Además, “se trata de un pretexto ya desmentido desde hace tiempo por algunos medios de comunicación”, concluyen fuentes de la asamblea.

Users Today : 14

Users Today : 14 Total Users : 35460762

Total Users : 35460762 Views Today : 23

Views Today : 23 Total views : 3419962

Total views : 3419962