Por: Mong Palatino

Traducido por Caro Taraborelli

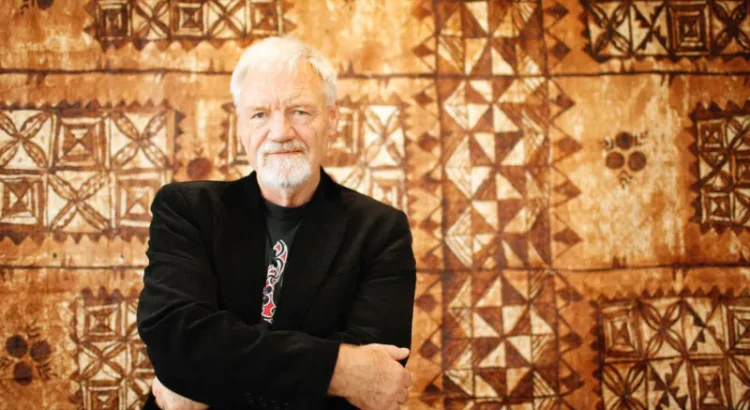

Hace cinco décadas que David Robie escribe sobre el Pacífico

Global Voices entrevistó al veterano educador y escritor David Robie, que habló sobre el estado de los medios en el Pacífico, la enseñanza del periodismo y el rol de la prensa en el tratamiento de la descolonización y la crisis climática.

El profesor Robie es uno de los ganadores de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda de 2024, y está en la lista de honor del cumpleaños del Rey por sus «servicios al periodismo y a la educación mediática en Asia y el Pacífico”

Su carrera periodística abarca cinco décadas. En 1994 fue el editor fundador de la revista Pacific Journalism Review, y en 1996 creó Pacific Media Watch, grupo observador de los derechos humanos en los medios. Fue director del departamento de periodismo de la Universidad de Papúa Nueva Guinea de 1993 a 1997, y de la Universidad del Pacífico de 1998 a 2002. Mientras enseñaba en la Universidad Tecnológica de Auckland, fundó Pacific Media Centre en 2007.

Es autor de diez libros sobre medios y política de Asia y el Pacífico. En 1985, recibió Premio de Paz de los Medios por sus informes sobre el bombardeo al buque Rainbow Warrior y las pruebas nucleares francesas y estadounidenses. En 2015, recibió en Dubái el Premio Asiático de la Comunicación otorgado por el Centro Asiático de Información y Comunicación (AMIC, por su nombre en inglés). Global Voices lo consultó sobre las dificultades que enfrentan los periodistas en el Pacífico y sobre su ilustre carrera. Esta entrevista se ha editado en longitud y claridad.

Mong Palatino (MP): ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentan los medios en la región?

David Robie (DR): Corrupción, viabilidad y credibilidad: la corrupción entre políticos y la influencia sobre periodistas, la viabilidad de modelos de negocios débiles y pequeñas empresas de comunicación y el debilitamiento de la credibilidad. Luego de que en muchos países del Pacífico, durante años se desarrollaron medios autónomos y razonables con coraje y con periodistas independientes en funciones de liderazgo, muchos grupos mediáticos se vuelven susceptibles a la creciente rivalidad geopolítica entre los jugadores poderosos de la región, especialmente China, que aumenta su influencia continuamente en los medios de la región —en particular en islas Salomón— no solo en la ayuda para el desarrollo.

Sin embargo, Estados Unidos, Australia y Francia también están reforzando sus medios en el Pacífico y las influencias en la formación periodística de la región como parte de estrategias «indo-pacíficas», que en realidad consisten en contrarrestar la incidencia de China.

Indonesia también está comenzando a influir en los medios de la región, con otros motivos. Yakarta está en el medio de una enorme estrategia de “corazones y mentes” en el Pacífico, mayormente a través de medios y diplomacia, en un intento por mitigar el extenso sentimiento popular en favor de las aspiraciones de Papúa Occidental a la autodeterminación y eventual independencia.

MP: ¿Qué debe priorizarse para mejorar la enseñanza del periodismo en la región?

DR: Las escuelas de periodismo universitarias, como la de la Universidad del Pacífico Sur en Fiyi, son las más indicadas para mejorar las habilidades y la formación periodística básica, también para fomentar el aprendizaje permanente de periodistas. Más financiamiento universitario ayudaría a que hubiera más cursos avanzados, y no solo a través de la industria de cursos cortos. Puedo afirmarlo porque he transitado los dos caminos: 50 años como periodista, desde la «escuela de los golpes duros» en muchos países, y casi 30 años dirigiendo cursos de periodismo y como pionero de varias publicaciones premiadas de estudiantes de periodismo. Sin embargo, es importante mantener la independencia de los medios sin que el financiamiento desde las ONG dictamine las políticas.

MP: ¿Cómo pueden los periodistas del Pacífico desempeñar mejor su papel como narradores de las historias de la región, particularmente el impacto de la crisis climática?

DR: La mejor estrategia es la colaboración con colegas internacionales que dispongan de recursos y conocimiento de crisis climática, como la red Earth Journalism Network, que otorga un escenario global a sus temas e inquietudes. Cuando aún dirigía el Pacific Media Centre, teníamos un proyecto destacado de periodismo climático con temas del Pacífico, el proyecto Bearing Witness (Dar testimonio), en el que los estudiantes preparaban exitosos informes en multimedia y comentarios que fueron premiados. Un ejemplo es el video de YouTube Banabans de Rabi: una historia de sobrevivencia».

MP: ¿Dónde debería estar la atención de la comunidad internacional cuando informa sobre el Pacífico?

DR: Es importante que los medios den seguimiento a las rivalidades que se dan en el Indo-Pacífico, pero sin perder perspectiva; la llamada «seguridad» no es tan importante para los países del Pacífico como lo es para sus vecinos de Occidente y China. La comunidad internacional debe mantener la mirada en los temas importantes de la región, que son «desarrollo» y «crisis climática», y las razones por las cuales China hoy tiene una ventaja sobre los demás países. Australia, y en menor medida, Nueva Zelanda habían dejado de ser jugadores importantes y hoy quieren ganar el terreno perdido, pero concentrándose más en «seguridad». Las voces del Pacífico deben ser escuchadas.

Debería haber más informes sobre las «historias ocultas» del Pacífico, tales como los asuntos no resueltos de la descolonización: los kanakos de Nueva Caledonia, ‘Polinesia Francesa (Mā’ohi Nui) ambas de Francia; y Papúa Occidental de Indonesia. Papúa Occidental, en particular, es virtualmente ignorada por los medios occidentales a pesar de las continuas y serias violaciones a los derechos humanos. Esto es inadmisible.

Fuente de la información e imagen: https://es.globalvoices.org

Users Today : 47

Users Today : 47 Total Users : 35459513

Total Users : 35459513 Views Today : 62

Views Today : 62 Total views : 3417820

Total views : 3417820