Las instituciones educativas conforman una sinergia de relaciones de interés en la construcción social, toda vez que, la malla de relaciones implícitas en la estructura social de participación, se ha de asumir en torno a las tradiciones, normas, acuerdos, costumbres y valores, que componen un marco de referencia útil.

Este escenario significa que todo el ámbito humano de las instituciones y centros educativos conformados por la comunidad educativa: padres, madres, representantes y responsables, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y trabajadoras administrativas, obreros y obreras, pueden aportar elementos significativos en la construcción social de la convivencia escolar.

Bajo esta misma mirada la confluencia de las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas a las instituciones y centros educativos del Subsistema de Educación Básica, en el nivel de Educación Primaria, pueden contribuir con este eco de interacciones.

Ahora bien, en ese transitar de recorridos sobre esta realidad humana, social y educacional, pueden surgir eventos de confrontación de ideas y formas de abordar las situaciones, sin embargo, la mediación constituye un espacio activo posible de decisiones compartidas, junto a la participación y diálogo.

En este orden de ideas, las instituciones educativas deben ser concebidas como un sistema social, generadoras de cambios en los cuales se realizan procesos de socialización y de formación pedagógica propiciadores de la construcción social, ante lo cual se ha de canalizar la consecución de una escuela participativa e interactiva, comprometida con el mejoramiento del sistema de relaciones de los implicados en el ejercicio constante de ser, hacer, pensar, conocer y convivir en la sociedad.

Por consiguiente, la educación tiene una connotación sustancial en el deber de todos, en tanto se contribuya a la convivencia en el modelo de valores éticos y morales, que de alguna manera, norman el comportamiento de los ciudadanos, como son la honestidad, el respeto, responsabilidad, solidaridad, amor y tolerancia.

Por ello, las expresiones antes descritas se asocian con el desarrollo de este artículo el cual se enfoca en interpretar la construcción social en cuanto a las disposiciones del docente acerca a la construcción social del pensamiento y la acción mediadora docente desde la perspectiva de la convivencia escolar en el entramado de las relaciones intersubjetivas del hacer integral.

Todo ello al comprender que el crecimiento en cada uno de estos escenarios de trascendencia en el desarrollo integral del individuo, tanto en sus potencialidades cognitivas como físicas y sociales, dan cabida a su influencia en la construcción social bajo una acción educativa a partir del aporte de cada uno de los actores distintivos de la participación.

Desarrollo

Escuela primaria: acercamiento intersubjetivo de convivencia

La escuela primaria se puede ver afectada cuando se alteran ciertas disposiciones significativas de la acción socializadora. Con la prédica de valores, saberes, creencias y cultura y al mismo tiempo, la aplicación de normas que proliferen el cambio hacia conductas a favor del ejercicio de la participación, ciudadanía y construcción pedagógica de acción social, se pueden alcanzar efectos en las actividades susceptibles de mejoras en la convivencia.

Al pensar sobre esta situación inquietante en la realidad institucional de los planteles inmersos en la Educación Primaria Bolivariana como sistemas sociales, surge la necesidad de vincular el ámbito de convivencia con la gerencia, a fin de construir escenarios posibles de reflexión y comprensión que atinen sobre el fundamento de los valores comprometidos con el ejercicio constante de aprender a ser, hacer, conocer y convivir en la sociedad.

Esta perspectiva, ha de activar las evidencias de la valoración que tienen los docentes con relación a la convivencia basada en las concepciones de pensamiento y acción, expresadas en los proyectos creados sobre tales mediaciones de acercamiento intersubjetivo.

En este sentido, la escuela primaria se configura como un espacio de aplicación de los principios pedagógicos centrados en los valores de convivencia: afectividad y espiritualidad más allá de lo teórico, en razón de proporcionar la reflexión y mediación constante, incluso sobre el propio ejercicio profesional repensado y en la toma decisiones compartidas en los procesos que hacen pensar sobre el nuevo modelo curricular que plantea el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007), en torno a los lineamientos de acción en los procesos formativos del subsistema de educación básica.

La sinergia de actuaciones reflexivas en los códigos pedagógicos actuales, reviste interés en el análisis de presupuestos legales y ministeriales, así como en la configuración de planes, programas y proyectos de convivencia escolar impulsados por el Estado, para buscar nuevos hábitos y valores relacionados con la convivencia.

El alcance de los focos intersubjetivos frecuentes en cuanto a las iniciativas relacionadas con la convivencia, a través de valores, participación, consenso social, mediación e intervención de las familias, aumento de cursos de formación permanente del profesorado, son manifestaciones que destaca García (2007), a la luz de los presupuestos teóricos de la pedagogía contemporánea, al indicar múltiples elementos interrelacionados como la diversidad, tolerancia, diálogo, derechos y responsabilidades, ciudadanía, participación, conflictos, democracia, entre otros.

La base de todo este destello de interacciones de la escuela primaria como escenario intersubjetivo para la convivencia, se ha de construir para ir más allá de la simple puesta en práctica de las funciones disciplinares aisladas y puntuales de los docentes, hacia la planificación integral de una serie de actuaciones que proyectan el carácter de dominio en el sentido de mejorar la convivencia a través de un enfoque global de intervenciones en aulas, centro y entorno socio comunitario, lo cual es un hecho representativo de repensar la escuela primaria a los efectos de distinguir las herramientas y recursos que ayuden a trabajar en conjunto con eficiencia, participación y relaciones interpersonales en la intervención múltiple en espacios de cooperación, prevención y acción desde el conocimiento y la información.

Familia: ámbito inicial de socialización y convivencia

La familia constituye un contexto de socialización y convivencia como fuente del modelo a seguir que fluctúan en distintas vertientes relacionadas con la educación de los hijos, el fomento de valores, la adscripción religiosa, compromiso social de los padres, situación laboral de los mismos, calidad de las relaciones afectivas, hábitos culturales y los elementos enmarcados en la orientación de los miembros familiares.

Sin embargo, explica Beck (2003), que la complejidad de la familia contemporánea existe en la misma reinvención de constantes búsquedas sobre nuevas formas de convivencia, en una diversidad de esperanza y decepciones emergentes múltiples de formas de vivir, amar e interrelacionare, en este escenario de transformaciones sociales. Los límites se hacen borrosos, las definiciones vacilantes ante los riegos y la inseguridad. En tal sentido, la autora mencionada afirma que:

En estas circunstancias es difícil hablar simplemente sobre el concepto de familia, pues muchos de los conceptos habituales ya no concuerdan con la realidad, suenan anticuados e puede incluso un poco sospechosos, al ser incapaces de reproducir el sentimiento de la realidad vital de las nuevas generaciones. (p. 13).

Mi punto de vista es resaltar la significatividad de esta concepción, que asoma la posibilidad de descubrir el discurso de la familia en la tendencia actual que comparten con los docentes sobre el sentido de la construcción social frente al quiebre correlativo que se puede implicar en la convivencia escolar y en torno a las diversas formas de concebir las actitudes y percepciones del seno familiar, que abarca los valores mostrados por las personas en la vida cotidiana.

Según el reflejo del argumento de Martín (2000), la familia delimita la porción de vida social, en virtud de metas definidas, al vincular a las personas en los diversos niveles profundos de su ser y arrancar los nexos biopsíquicos más elementales.

Todo ello se fundamenta cognoscitivamente en representaciones en las cuales se proporcionan pautas institucionalizadas y metas. El ámbito familiar en su espacio exterior, constituye un lugar de relación entre los individuos y un escenario externo en la manifestación de las acciones sociales, a partir de la existencia reconocida de diferentes niveles de profundidad del ser personal configurados culturalmente.

Ante estas nuevas implicaciones que surgen en el ámbito de las formas concebidas en la convivencia, bajo un sistema de relaciones que trascienden a la vida familiar, debe haber un reconocimiento del entramado de elementos que pueden tener poder en la socialización que viene a representar una aspiración del Estado, en la comprensión sobre la búsqueda de bienestar colectivo y de cara a los postulados de las mismas decisiones conscientes, en torno a la importancia de la familia como eje neurálgico que refleja las dispersiones, decepciones, pero también nuevas posibilidades de construcción social y permanencia de vínculos reforzadores de los valores asociados a la convivencia.

El hacer posible de la construcción social desde el sistema educativo

Este ámbito distinguido por Jarés (2006), constituye un orden para las actuaciones del ser humano en la esfera cultural y formativo, que genera elementos significativos socio-históricos de la convivencia, a través de las diversas estrategias, formatos organizacionales y estilos de gestión, que se asumen en un modelo de mediación del profesorado, impulsados por la construcción social para la formación ciudadana.

Explica Gimeno (2002), que existe un largo camino por recorrer al tratar de lograr la convivencia escolar, ante el principio de igualdad básica que satisfaga la justicia correspondiente a los mismos tratamientos, oportunidades y condiciones para todos, con tendencia en el hacer posible de la educación.

Las desigualdades económicas relacionadas con la clase social y los poderes adquisitivos, revelan esta acepción de la justicia como la igualdad de trato, dentro del sistema educativo, lo cual refiere a un currículum común y equivalente para todos, lo contrario sería

“solamente una vía que garantiza la igualdad formal ante las puertas de la escolarización pero no en el proceso de la educación, lo cual está muy ligado a los contenidos recibidos y a las oportunidades de aprendizaje dentro del sistema escolar” (p. 262).

Al fin de cuentas, la igualdad de acceso y la permanencia en el sistema educativo, no se concreta a través de contenidos exclusivamente, sólo cuando se haya comprendido las dificultades planteadas en el momento de la concreción, en función del bien común ofrecido por el Estado, se ha de manifestar el currículum abierto, flexible y dinámico, ante una doble exigencia: aquellos referentes de necesidades de las comunidades y las vertientes de igualdad social. En tales términos, el mencionado autor destaca lo siguiente:

Es el significado de la igualdad lo que implica desarrollar políticas curriculares que garanticen un currículum semejante para todos en cuanto a sus contenidos así como, equiparables en las condiciones para su desarrollo (metodologías adecuadas, medios didácticos, actividades extraescolares, bibliotecas, entre otros. (p. 263).

En términos del bienestar colectivo para buscar los beneficios de la convivencia del sistema educativo y su influencia para todos, las consideraciones precedentes me hacen pensar sobre los términos mencionados en cuanto a los valores de tratamiento deseables para alcanzar las mismas oportunidades de mediación de los docentes en el aprovechamiento de los escenarios que discriminen mejores condiciones, posibilidades y alternativas para fundamentar la convivencia escolar.

Orientación metodológica

Este artículo, se basa en la comunicación constante entre los docentes de la escuela primaria, que cumple su incidencia en todo tipo de relaciones psicosociales que activan la convivencia. Según Soriano (2007), la intención buscada en la convivencia va creando un marco común de relaciones humanas negociadas, comprometidas, de respeto y reconocimiento a la diversidad de pensamientos.

Una buena convivencia exige empatía cognitiva y emocional, por lo tanto, fue necesario cierta reciprocidad de comportamientos tolerantes, dialógicos y solidarios en el sentido a apuntalar hacia la construcción social.

El ámbito empírico en el cual se buscó la información se conformó desde la teórica alcanzada en los cinco docentes pertenecientes al Municipio Libertador, Distrito Capital de la República Bolivariana de Venezuela. Para ello, se implementó un escenario de confianza y acercamiento tal como recomienda Fernández (2004), al hacer referencia a una interacción dinámica de comunicaciones entre dos personas: el entrevistador y el entrevistado bajo el control del primero.

“En su aplicación no existe un cuestionario o guión físico y la relación entre ellos se desarrolla simulando una conversación no estructurada donde ambos intercambian información” (p. 65).

Hallazgos

El modo de darse la realidad del fenómeno asociado al estudio, se trataron de ver más allá de las partes en la entramada red conceptual que surgió de las vivencias, las cuales dieron énfasis a la hilaridad de sus significantes para constituirse en el acercamiento teórico emergente.

Ahora bien, tal como distingue Kornblit (2007), se reitera que tanto el escenario de las categorías centrales, como en aquellas construidas por la investigadora en el ejercicio de su trascendencia sensitiva sobre el fenómeno, existen en la posibilidad de comprender lo que acontece, en tanto sea manifestado sobre la realidad, y que la investigadora accedió interpretativamente por su condición de discernir teóricamente y tomar parte entonces de la construcción del conocimiento.

De allí que, en la Etapa I, se hace referencia a la organización de las categorías abiertas y axiales y la Etapa II, presenta la triangulación de la información que legitima las voces de los actores sociales.

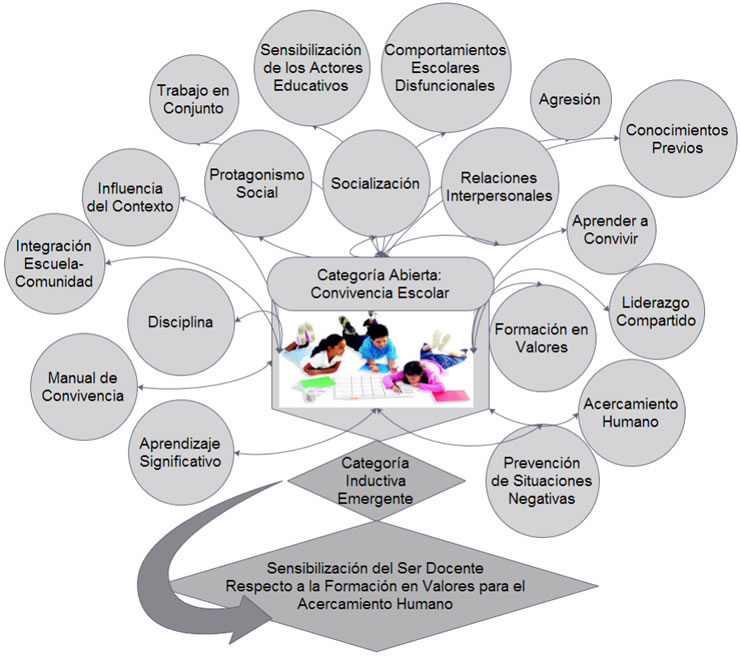

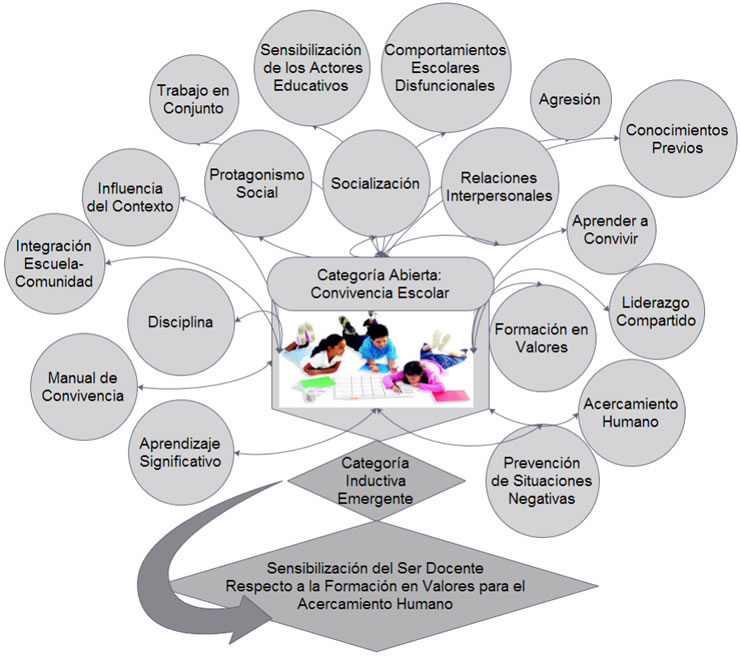

Al sustentar los esquemas presentados en los hallazgos, como base para la interpretación y construcción del conocimiento, se hace referencia a los planteamientos de Flick (2007), en cuanto al hacer social de la ciencia con experiencia de transformar lo indagado en textos, en los cuales “la escritura se vuelve relevante “como punto de partida para las consideraciones reflexivas sobre el estado global de la investigación en conjunto” (p. 254). Así, parta efectos de este artículo sólo se presentan las categorías axiales derivadas de la categoría: convivencia escolar, según el siguiente gráfico 1.

Gráfico 1. Categorías Axiales Derivadas de la Categoría: Convivencia Escolar. Fuente: Lamas (2015)

Síntesis descriptiva sobre la categoría abierta: convivencia escolar

La confluencia de las categorías axiales, conformó un sistema integrado de significados concedidos por los actores sociales en relación a la categoría abierta: convivencia escolar. Desde este punto de vista, la categoría axial: sensibilización de los actores educativos, fue vista por el actor social 2, ante la atención necesaria del colectivo en cuanto a los comportamientos escolares disfuncionales que producen un aislamiento de algunos estudiantes por temor a ser agredidos por sus compañeros, lo cual significa que la comunidad educativa debe sensibilizarse en experiencias de convivencia escolar, para tratar de superar los esquemas acaecidos en la institución respecto a las relaciones psicosociales entre los estudiantes.

En este sentido, vale la pena destacar lo mencionado por el actor social 4, en términos de los procesos de planificación del aprendizaje que permiten una permanente conversación del docente en su rol social pedagógico para ajustar tiempos y espacios de conversación con el colectivo en estas temáticas humanas en el sentido de cooperación y “conformación de equipo de trabajo en el aula para mantener un buen sistema de relaciones interpersonales” (SENAE, AS4, L: 324-331).

Este código, puede entender como el nombre abreviado de la categoría axial: Sensibilización de los Actores Educativos, AS4: significa Actor social 4, y la L: 324-331, indica la localización de este significado descrito en el material protocolar de la entrevista.

En este caso, la voz del actor social 4, se dejó sentir sobre la base de la convivencia escolar, que no debe estar fragmentada o condicionada a la consecuencia que hoy se manifiestan en las instituciones educativas, sino que más bien “debe significa una parte fundamental de la planificación educativa y de la supervisión escolar” (SENAE, AS4, L: 465-471).

En cuanto a la categoría axial: agresión, desde la narrativa del actor social 2, hace saber sobre la sobrevivencia de los más débiles, ante las ocurrencias de los guapetones de la escuela, que introducen el factor psicológico para asustar va los demás e incluso marcan a los niños durante todo su desarrollo y evolución creando un estado adverso de sentimientos y posturas lo cual “lleva a la víctima a concretar su fracaso escolar y la aparición de procesos depresivos” (AGRES, AS2, L: 79-88).

Por tanto, desde la escuela primaria se deben concebir fortalezas para la actuación de los estudiantes en su relación con los demás, ajustando la práctica hacia un sistema de relaciones intersubjetivas para l construcción social de la convivencia.

Esta categoría axial, fue vista por el actor social 1, como un foco impostergable en la formación para fundamentar valores en el marco de las actividades que se cumplen en la institución.

Lo anteriormente mencionado, guarda relación con la categoría axial: socialización, descrita por el actor social 4, ante las situaciones de violencia entre los estudiantes que se han venido generando en las aulas, patio y en el entorno de la escuela. Cuestión que recae en la realidad de la construcción social que se debe activar a través de un plan rector de convivencia escolar.

Basado en tales hechos, emerge la categoría axial: aprender a vivir, manifestada por el actor social 3, en la condición formativa de un nuevo republicano y republicana que adquiera los valores para desarrollar el clima de convivencia positiva. “Por eso es importante aprender a vivir y convivir, con la finalidad de construir una sociedad más justa y equilibrada” (APRCON, AS3, L: 250-256).

Cuestión que también fue aludido por el actor social 5, en términos de “establecer un conjunto de pautas semejantes en las normativas para aprender a convivir juntos en este espacio escolar” (APRCON, AS5, L: 184-186). Más adelante, el actor social 5 en la categoría axil: Aprender a Convivir, según lo siguiente:

La educación en el nivel de primaria como reto pedagógico, ha de cumplir con la acción social docente que debe promover valores éticos de tolerancia, paz, solidaridad, democráticos en la práctica pedagógica para aprender a convivir en democracia, representan los fundamentos del cambio social, también están la estrategia de la sanción y el castigo que se impone en la escuela. [APRCON, AS5, L: 238-245].

Cónsono con lo anterior, resultó de interés en las voces de los actores sociales, la categoría axial: formación en valores, descrita por el actor social 1, como la prioridad de los procesos educativos en el aula, por tanto; “educar en valores a los y las estudiantes en conflicto y a su entorno social” (FORVAL, AS1, L: 294-295).

Asimismo, la significación de los contenidos expresados en un marco de la ciudadanía para ejercitar la convivencia, lo anuncia Peiró (2009), para desglosar los valores que la encarnan, lo cual se entiende como una condición global en el entramado de las relaciones interpersonales que se manifiestan entre los miembros de la comunidad educativa configuradas bajo un proceso de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, y status y poder.

Con la misma intensidad, el actor social 3, caracterizó esta confluencia del conocimiento ante la situación de conflictos que requieren “otras competencias específicas para la mediación social” (FORVAL, AS4, L: 261-268), de los actores sociales para proveer soluciones efectivas relacionadas con la convivencia escolar.

La forma atrayente considerada en la voz del actor social 3, respecto a la categoría axial: liderazgo compartido, guarda relación con los ámbitos sociales de involucrar a las familias para sentir el compromiso en el refuerzo de la disciplina y el respeto por los demás, ante lo cual la escuela como organismo de creación debe implementar ambientes de armonía y paz a través de la fuerza del liderazgo compartido con las comunidades.

Para ello, la familia, escuela y comunidad, conforman en el niño, niña y adolescente, un escenario propicio para desarrollar su personalidad, lo que quiere decir que se ha de manifestar una mayor integración escuela-comunidad, tal como lo mencionó, en la categoría axial: Integración Escuela-Comunidad, el actor social 3 en los siguientes términos “Al hablar de la caracterización de la convivencia escolar en el ámbito educativo, cabe decir que debe ser más integradora y transformadora, bajo la perspectiva del respeto” (INESCO, AS3, L. 234-244).

Viéndolo de esa manera, se resalta la interpretación de la categoría axial: protagonismo social, develada en la voz del actor social para dar énfasis a la necesidad de una mayor confluencia con las comunidades y representatividad de acuerdo a las disposiciones educativas de la escuela al “llamar la atención sobre este problema de la convivencia escolar que trae sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo” (POTSO, AS1, L: 23-30).

En concreto, la realidad se manifiesta que la categoría axial: trabajo conjunto, representado en la voz del actor social 2, para provocar la participación social de las comunidades en el problema que atañe a todos respecto a la convivencia escolar además “así lo demanda el Estado en el sentido de la corresponsabilidad con los escenarios de la educación en cualquiera de sus niveles” (TRABCON, AS2, L: 100-105).

Todo el despliegue de las categorías axiales anteriormente interpretadas en las voces de los actores sociales 1, 2, 3, 4 y 5, permitieron una mayor comprensión del fenómeno de estudio, relacionado con el pensamiento y acción mediadora del docente de educación primaria en la convivencia escolar. De allí se derivó la categoría inductiva emergente, construida por la investigadora en la representatividad de lo antes mencionado, al identificarla como: Sensibilización del ser docente respecto a la formación de valores para el acercamiento humano.

Reflexiones

El maestro en su condición evangelizadora, constructor de la paz y la convivencia escolar, configura el escenario material y espiritual ideal para reforzar sus contenidos, en la expresión actitudinal de ser un agente de mediación y de prevención de la violencia, al transformar las situaciones negativas de la agresión, no sólo con la intervención disciplinaria en la aplicación de un manual de convivencia, sino en su propia condición de promoción de una cultura de paz.

Bajo ese escenario, se activan los ideales del pensamiento y la acción docente en la construcción social de la convivencia, a través del diálogo permanente en la confluencia integrada de los saberes y las competencias gerenciales del centro educativo, en la proximidad de entendimientos y participación de los iguales para conseguir un camino abierto a la interacción humana que mejore las experiencias de comunicación y favorezca el crecimiento personal.

Tal como lo menciona Nee (ob. cit), este es el camino para captar la esencialidad del fenómeno de la mediación docente para construcción social de la convivencia escolar, en los términos de reconocer la voluntad de Dios a través de la intuición. No obstante, ella sola, no es la parte única de los ingredientes que trascienden a la voluntad de servicio del docente, para actuar en ese horizonte intuitivo.

Tomado de: http://vinculando.org/educacion/construccion-social-convivencia-del-docente-primaria.html

Users Today : 112

Users Today : 112 Total Users : 35459707

Total Users : 35459707 Views Today : 199

Views Today : 199 Total views : 3418171

Total views : 3418171