Por: Edgar Isch L.

Desde años atrás entró como parte del discurso educativo la “calidad” de la educación y, a partir de ella surgieron mecanismos de evaluación de los sistemas, instituciones y personas involucradas en el mundo educativo. Podemos decir que no hay organismo internacional que no haya trabajado con este calificativo aparentemente inofensivo y obvio, pero que en el fondo responde a una perspectiva ideológica y a intereses particulares. La calidad se convirtió en una especie de joker de la baraja, útil para cualquier propuesta por negativa que fuese, apenas un placebo que se usa para toda enfermedad.

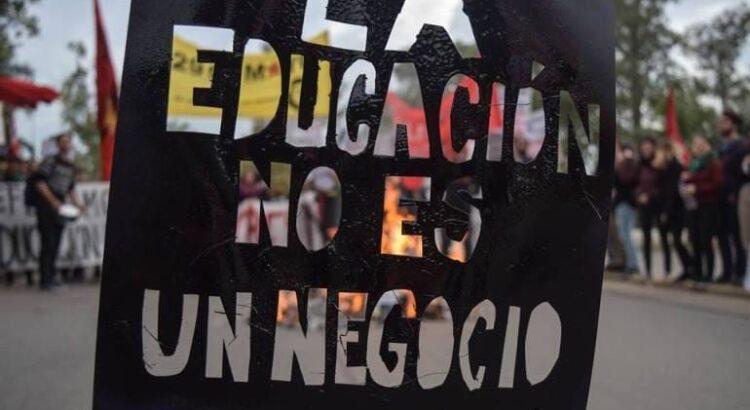

En este artículo procuraremos demostrar lo dicho, pero también plantear una alternativa desde los derechos humanos. Defender la educación como un derecho no es asunto sencillo y menos aún hoy cuando el resurgir de posiciones de extrema derecha sostienen abiertamente que ese derecho no existe, que la educación es apenas un bien comerciable, como lo hace un candidato a la presidencia de Argentina o una candidata en la segunda vuelta de Ecuador. Una vez negado el derecho, la calidad queda a disposición del mercado.

El inicio del discurso de la llamada calidad

Los inicios de la onda en favor de la calidad se presentan en la década de los años 50 del siglo pasado, cuando el economista Edward W. Deming (1989) plantea que “la mejora de la calidad lleva a la economía de los costos y al aumento de los beneficios” económicos de los empresarios. Para ello la calidad se concibe desde la satisfacción del consumidor, la que a su vez lleva a una mayor venta de bienes y servicios. Pero no necesariamente lo más vendido es lo que tiene mejores características, como puede suceder con los libros best Sellers, música empobrecida, pero con ritmo o con la comida chatarra en un comedor estudiantil. Ni en lo individual ni en social lo más vendido es lo adecuado aún en el caso de que el consumidor se sienta satisfecho.

Famosos promotores de los sistemas de control de la calidad total, Kanji y Asher (1993), plantean breves definiciones claves:

Calidad: Satisfacer los requerimientos del consumidor continuamente.

Calidad total: Lograr la calidad a bajo costo.

Control total de la calidad: Obtener la calidad total involucrando diariamente a cada uno de los miembros de la organización.

Una trampa visible, pero deseada por los promotores de esta visión de calidad, está en la idea de que un mayor precio demuestra más calidad del producto y es resultado de la misma. La realidad es que muchas veces la imagen de un producto y su calidad son resultado de la publicidad y no de calidad real, publicidad que, además, según demuestra M. MaxNeff, propone seudo satisfactores a problemas reales, alejando su solución y generando nuevos problemas. La generación de necesidades ficticias es otro componente de la acción publicitaria, creando nuevas barreras a la solución de problemas reales.

Luego vendrá un ajuste a la definición, proponiendo la excelencia como un concepto superior porque supera a lo normal. Para ser excelente, dirán, se requiere ser superior a los demás, trabajar más, ponerse la camiseta de la empresa que nos contrata.

El “control total de la calidad”, en este conjunto de definiciones, tiene que ver con la participación automatizada en lo resuelto por otros, no en una participación democrática, pues hay una postura filosófica que se convierte en indiscutible.

La calidad en educación

Sin embargo, en educación no entró de inmediato la llamada búsqueda de la calidad en esos términos. Para los años sesenta, por ejemplo, en América Latina las reformas educativas se centraron en la ampliación de la cobertura, especialmente de ciclo escolar, debido a la necesidad de trabajadores con conocimientos básicos que les permita entrar en los procesos de industrialización y modernización. En este momento la calidad es del sistema en su conjunto y orientada principalmente a resultados cuantitativos.

Luego la atención estaría centrada en la formación docente en la tecnología educativa de la época. Aquí arranca con fuerza la homogenización escolar, pretendiendo que el proceso educativo sea único desde la planificación hasta la evaluación. Las matrices y detalladas guías de trabajo creadas muy lejos de las aulas y con poca o ninguna consulta a los y las docentes se impondría como obligatorias. El daño al ejercicio creativo e intelectual de la docencia fue muy grave, pues antes que debatir la pedagogía, que paulatinamente fue expulsada de las aulas, se propondría un pragmatismo al grado que maestros y maestras se acostumbrarían a solicitar la matriz, el ejemplo de llenado, la manera de satisfacer a la burocracia educativa.

Esto se complementaría dando paso a visiones muy parciales de currículo, que llegarían a expresarse incluso como meros listados de contenidos. La calidad redujo sus expectativas, al tiempo que se hacían más fuertes las diferencias clasistas entre escuelas privadas de alto costo (no necesariamente “mejores”) y escuelas públicas a las que los Estados atendían cada vez con menos interés.

Es en momentos en los que la visión de la crisis educativa se centra en la administración (planificación estratégica, trabajo por procesos, descentralización institucional, entre otros) y en sus actores (rol de los directivos que en muchos casos pasaron a ser llamados gerentes, docentes que asuman más cargas administrativas), cuando la “calidad” aparece como la justificación de nuevas ideas de cambio.

Se trata del periodo de aplicación intensiva del modelo neoliberal de desarrollo y sus principios económicos. En educación se puso el acento en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la responsabilidad docente, observando al interior de la escuela y dejando de lado diversos aspectos de su relación con la sociedad.

Calidad e ideología

En esta línea de pensamiento, se difunde una perspectiva hegemónica del ambiguo término de calidad. Según Morales Basadre (1993, p. 11), esta constituía:

… el mayor desafío que enfrentan las naciones es la transformación de la calidad educacional: mejor nivel formativo, acceso a los códigos culturales de la modernidad, adquisición de nuevos valores, desarrollo de la capacidad de innovar, renovar, crear….

Reflexionemos sobre los indicadores de calidad que plantea, aunque no les de ese nombre.

- Mejor nivel formativo, sí, ¿pero en qué dirección? No se abre al debate cual es la finalidad de la educación, que significa “mejor” nivel, con qué grado de participación.

- Acceso a los códigos culturales de la modernidad. Es decir, abandonar las culturas propias y asumir las perspectivas del mundo occidental desarrollado. Recuerde el lector que se nos calificaba de subdesarrollados y nos planteaban que copiar era la manera de lograr el desarrollo. Modernidad que, además, se presentó junto al capitalismo, así que es a ese sistema que se debe servir.

- Adquisición de nuevos valores. Complementando lo anterior, entonces se debe promover la competitividad, más tarde justificada y enmascarada en la meritocracia (Isch, 2013). Valores ligados a la prioridad de los intereses empresariales y el individualismo extremo. El posmodernismo hará también su aparición y el constructivismo de Piaget, con la tesis de que cada quién construye su propio conocimiento sería utilizado para alimentar en las aulas el “sálvese quien pueda”, aun contrariando otras tesis y propuestas constructivistas.

- Desarrollo de la capacidad de innovar, renovar, crear. Capacidades importantes pero que, si se considera lo anterior, tiene una línea individualista y no general.

Como se puede ratificar, cualquier selección de indicadores, que en casos como ayuda a precisar la definición hegemónica de calidad educativa, está envuelta en una posición ideológica. Cada indicador nos está señalando, aunque no siempre directamente, lo que se piensa en el fondo, cómo se interpreta la realidad y qué posicionamientos se presentan ante las concepciones epistemológicas y axiológicas. Si se trata del pensamiento hegemónico, este corresponde al pensamiento dominante en la sociedad de clases en la que estamos viviendo.

Adicionalmente, en el momento que prefigura las características del estudiantado deseable, existe también una posición política. Señalar de alguna manera un perfil de salida, habla del ser humano deseado para un determinado tipo de sociedad.

De esta manera se puede trabajar cualquier lista de indicadores o características de la calidad y el resultado siempre será que no se trata de una posición exclusivamente técnica. Lo ideológico y lo político están fuertemente implicados, como sucede con cualquier decisión de política educativa, sea a nivel nacional o institucional.

Parte de estas decisiones están ligadas a las determinaciones de como trabajar al interior de la institución. Mirando la educación apenas como un servicio, Ishikawa (1986) propone los círculos de Control de la Calidad Total que plantea que el estado ideal de la empresa es cuando la inspección ya no es necesaria, pues cada trabajador o funcionario se convierte en el capataz de los demás, se autocontrolan, denuncia y sancionan en medio de una competición cotidiana. Esto tampoco es carente de ideología o apolítico.

Calidad hoy

Con los antecedentes previos se entenderá que por varios años en lugar del derecho a la educación, se pasó a la medición más elemental que es la del ingreso. Pero los componentes del derecho, de los que hablaremos más adelante, consideran que el ingreso solo es un factor necesario para ejercer el derecho y no el derecho en sí mismo.

Pero más tarde, en medida que se consideraba más lo administrativo, la calidad se está ligando a un “consenso para la gobernanza” del derecho. Nuevamente, no se trata del derecho en sí mismo sino a un desvío en el análisis, para fomentar mecanismos administrativos y comerciales habitualmente dispuestos por organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A más de los mecanismos de comercialización, privatización directa e indirecta, la idea de gobernanza promueve la estandarización educativa. Esto calza con el inicio mismo de nuestra historia, pues Deming planteó que “la calidad no es preferencia, ni la calidad es tecnología u originalidad”; “la calidad es el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste adecuado a las necesidades del mercado” (ídem). La estandarización, al igual que todo el lenguaje empresarial, es factible y realizable para la fabricación de objetos, pera no lo es para los derechos humanos. La educación no puede olvidar el contexto social y cultural en el que se desarrolla, los objetivos concretos o inmediatos y los de carácter histórico o estratégico de los pueblos, la relación en territorio con los otros derechos y perspectivas propias de futuro colectivo.

Con estas concepciones anteriores se mezcla la visión de organismos internacionales que establecen una relación directa entre derecho de la educación y el Objetivo 4 del Desarrollo Sostenible (ODS-4): “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Una vez más sin especificar de manera concreta a que se refiere con calidad, y nótese que aspectos tan importantes como la inclusión, la equidad y la oportunidad de aprendizaje están a la par, pero fuera de esa calidad mencionada, pero nada especificada. En las metas planteadas se observa una fuerte inclinación a garantizar acceso a la educación básica y equidad en el acceso a los otros niveles, como lo evidencian publicaciones especializadas de la misma ONU y también la inclusión de las nuevas tecnologías (seis de las diez metas del ODS4 se refieren a esto), lo que permite ver limitaciones en el uso de este concepto.

La medición de calidad hoy más frecuente está en el uso de indicadores de rendimiento, fácilmente cuantificables y comparables, acortando costos. Para realizarla es necesario dejar de lado todo lo referente al contexto histórico, cultural y social, así como olvidar los factores asociados al aprendizaje que están dentro y fuera de la institución educativa. Una medición propiamente homogenizadora, que compara países de distintos continentes y culturas sin considerar nada más. Por ejemplo, mucho se nos menciona que los niños y niñas de Japón o de Corea del Sur demuestran mayor conocimiento matemático que la niñez ecuatoriana, pero se silencia que la competencia a la que están sometidos lleva a que estos dos sean parte de los países con mayor índice de suicidio infanto-juvenil. Desde una perspectiva más humana será mejor que en promedio conozcan un poco menos pero que sean más felices, que valoren el juego y la socialización como sus derechos y escenario de formación social, que disfruten la vida y no la destinen a competir con los otros.

Otra calidad para otra sociedad

Como vemos, al emplear un término tan ambiguo como “calidad”, se presenta un anhelo pero que no puede ser entendido por igual por los distintos sectores sociales, que en realidad oculta los objetivos realmente buscados. Debería ser obvio que aquel tipo de calidad “empresarial” e incluso industrial, no corresponde a los derechos sociales, pero aún se lo promueve en distintos ángulos. Cada vez que se habla de una reforma educativa orientada por el mercado o a partir de viejas y nuevas fórmulas de mercantilización, el derecho retrocede y la “calidad” sometida a la estandarización toma su lugar.

Con ello se explica que, al menos, se debería exigir siempre que se especifique de que calidad estamos hablando. Muchas posiciones cercanas a la educación popular, crítica o emancipadora buscarán diferenciarse con adjetivos que aclaren qué clase de educación se busca. Por ello, se dirá, por ejemplo, que se desea una calidad humana de la educación (o con sentido humano), una calidad integral, calidad de carácter histórico, calidad democratizadora, calidad centrada en el educando, entre otras definiciones. En todas ellas un rasgo común es el intento de ver a la educación de manera totalizadora, ligada a contextos social, cultural e histórico y propuesta desde finalidades de carácter social.

Con una perspectiva de estas características se busca superar el sentido instrumental de la calidad de la educación (que mide aspectos del funcionamiento del sistema desde la eficiencia del centro educativo, aislado del conjunto social) y su complemento la “calidad intencional” que procura promover los valores capitalistas presentados como modernización (Chiroque, Díaz y Timcopa, 1992). Señalamos que estas características humanas y democráticas se expresan primero a modo de principios antes que recetas. Es más importante que quien ejerce la docencia esté convencido y comprometido, por ejemplo con la vivencia de los derechos de la niñez, y que tenga la capacidad de hacer realidad esos derechos en cualquier circunstancia de las tan variables y sorprendentes que encuentre en la docencia.

Bajo esta consideración, diversas fuentes plantearán como aspectos ineludibles, pero sin un orden consecutivo, múltiples principios y requisitos. Enumeramos los que nos parecen más pertinentes para el momento histórico:

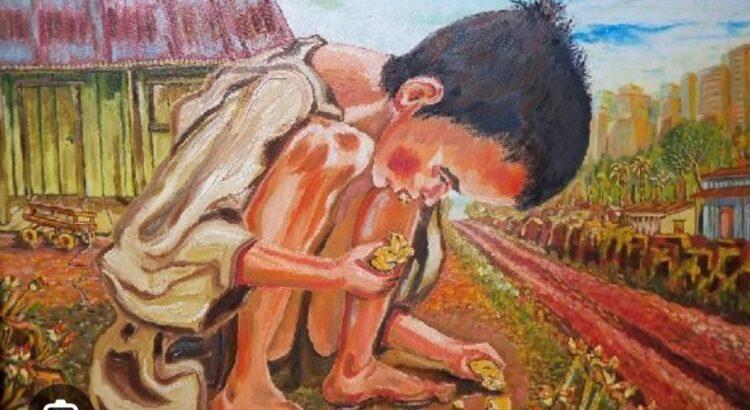

- Principio de la educación como derecho humano. Como punto de partida y antes de entrar a las expresiones del derecho en sí mismo, señalemos que la educación, a partir de la familia en la que nos criamos, indistintamente de que tipo de familia sea, cumple un papel fundamental en nuestra humanización individual y como especie. En lo individual es fácil comprender que si tempranamente se nos aísla, como históricamente ha sucedido con niños y niñas con alguna condición de discapacidad notoria, es posible que ni siquiera aprendamos el lenguaje y, dado que lenguaje y pensamiento son inseparables, no lograremos una adecuada formación y desarrollo de la inteligencia; además, sin educación y la fase de socialización primaria, no lograríamos ser personas en condiciones de convivir en nuestra sociedad y cultura. Como especie, está demostrado que los procesos educativos incidieron en la evolución general, que en el caso de los seres humanos la evolución es tanto biológica como social dándonos el carácter de una especie muy diferenciada a las anteriores.

- Principio de educación con visión de derechos. Los derechos humanos, de carácter fundamental, son potestades que corresponden a cada persona por el hecho de ser parte de la familia humana, sin distingo de ningún tipo. Nos colocan en una condición que se integra a la perspectiva de lucha de Rosa Luxemburg: «por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres».

La vivencia de derechos, de todos y cada persona que forma parte de la comunidad educativa, la prioridad del interés superior del niño y la niña, van mucho más allá de memorizaciones y debe llegar al establecimiento claro de mecanismos de exigibilidad que den garantía a los derechos. Una convivencia entre iguales será una que deje de lado el etnocentrismo, el racismo, el sexismo y androcentrismo, el clasismo. Es procurar una escuela que sea refugio y faro de transformación.

- Principio de democracia y justicia. Ligado a lo anterior está el compromiso por eliminar toda forma de discriminación y encaminarse hacia la igualdad real de oportunidades educativas. La democratización de las escuelas implica un fortalecimiento y priorización de la educación pública presencial y el uso de mecanismos de apoyo permanente a los sectores que con mayores dificultades acceden a las aulas.

En este y en los principios anteriores, la inclusión educativa indistintamente de las diferencias personales se convierte en una obligación del sistema educativo en todos sus niveles.

- Principio de la transformación social. La educación no puede ser solo repetición de saberes asumidos por la humanidad, sino la formación en cada uno de la capacidad de transformar y transformarse de manera dialéctica: me transformo a mí mismo transformando la realidad y, a su vez, la transformación de la realidad conlleva a una transformación personal. El ritmo y grado de este proceso transformativo puede ser distinto, pero es ineludible y debe formar parte de la vida en la escuela.

Este principio hace referencia también la relevancia establecida en el qué y para qué de la educación; y la pertinencia en su relación con las necesidades de la comunidad y los y las estudiantes, para que su aprendizaje sea útil y transformador y construya autonomía, autogobierno e identidad.

La transformación social involucra una clarificación de valores y criterios personales, un compromiso con la sociedad deseada pero que no es la actual, un trabajo intencionado en esa dirección. Solo así, ligando pensamiento y acción, se podrá, por ejemplo, contribuir desde la escuela a la lucha contra la corrupción generalizada. La vivencia es también ejemplo de educadores y educadoras, del conjunto del personal de la institución educativa, logrando un impacto muy por encima de los acostumbrados sermones y moralejas.

- Principio de integralidad. La educación es formación integral de la persona, de su personalidad. Por tanto, debe asumir que los humanos debemos encontrar en la institución educativa el escenario y condiciones para el desarrollo de la capacidades y funciones mentales superiores, de distintos talentos y de nuestra característica como seres senti-pensantes.

Para lograr esa integridad se debe conjugar la teoría y la práctica, el trabajo intelectual y el manual, el aula y el contacto con la comunidad, un nivel educativo con otro, las diferencias y necesidades específicas de aprendizaje.

Si se quiere, entonces, hablar de una calidad humana, social e histórica de la educación o una calidad basada en los Derechos Humanos, por lo general lo cuantitativo será insuficiente, como lo es con cualquier proceso humano. Una visión de la educación como acción intencionada y orientada presume la necesidad de formas de evaluación colectivas, cualitativas y cualitativas, que rompan la forzada homogenización y den respuesta a las realidades concretas de cada país, nacionalidad, sector.

La educación digna como alternativa conceptual y práctica

Para salir de la confusión que acompaña a la calidad educativa es muy importante contar con un punto de partida fundamental y este es el de la educación como derecho humano. Como ya dijimos, se debe presentar sin ningún distingo y sin barreras que nada tienen que ver con la condición de ser humanos. Si se pone otras condiciones, como el pago de costosas matrículas, el derecho deja de para todos y pasa a constituir una mercancía o un servicio que está solo al alcance de algunos. Esto ya rompe con los criterios de calidad según la demanda, según el precio del servicio o la compra-venta.

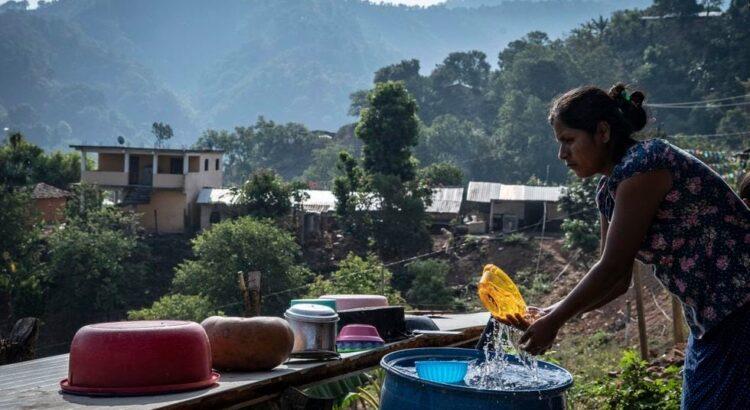

Como derecho, la educación se interrelaciona con los demás derechos humanos. Por un lado posibilita otros derechos como la salud (quién se educa conoce la manera de prevenir enfermedades y no cae en las trampas de los opuestos al conocimiento científico) o la participación (un pueblo educado en su historia y análisis de la realidad no será víctima de la demagogia); por otro lado, la educación depende de la garantía de otros derechos (en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta a uno de cada tres niños y niñas y esta condición dificulta el desarrollo de capacidades como la abstracción, por lo que se les hace más difícil la matemática o el uso de nuevos conceptos). Una vez más, aquí la visión del derecho humano se muestra muy superior al de calidad, al considerar la integración de la vida del estudiantado con la educación, recordando el viejo decir que “educamos desde la vida y para la vida”.

En consecuencia, es fundamental considerar la relación que tienen los derechos humanos con la dignidad de la persona. Derechos y dignidad se encuentran tan atados, que deberíamos considerar a esta como un requisito fundamental para la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Preámbulo reitera que «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». En el Artículo 1 se remarca: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

A muchos sorprende que se mencione a la dignidad primero, pero es que esta es considerada como la base de todos los derechos humanos. Pero, a la vez, los derechos humanos le dan contenido y profundidad, de manera que dignidad no puede ser una palabra indistinta, sino sinónimo de cumplimiento real de esos derechos. Por ello, en muchos países la dignidad humana es en varias constituciones y legislaciones un claro argumento jurídico.

En consecuencia, vivir con dignidad solo se expresará cuando se cumplan con los demás derechos. Así lo dejará ver Antônio Cançado Trindade, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- (Villagrán y otros 1999):

La privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos.

Amnistía Internacional (2005, p. 15), organización defensora de los derechos humanos, ratificará que: “La dignidad humana exige el respeto por todos los derechos de todas las personas: nada es más prioritario que el derecho a vivir con dignidad”. Del mismo modo, lo harán otras organizaciones como Human Rights Internship Program y Asian Forum for Human Rights and Development: “No es posible alcanzar el fin último de asegurar el respeto por la dignidad del individuo sin que éste disfrute de todos sus derechos” (íbid, p.15).

De aquí cabe observar como organismos de las Naciones Unidas han ido adoptando este criterio. Tal vez la expresión más concreta está en la Organización Mundial del Trabajo que plantea como un objetivo “el trabajo digno”. En el mundo educativo todavía no hemos acogido con suficiente fuerza la relación entre el derecho a la educación y la dignidad humana y como el sistema educativo debe impulsar la dignidad por medio del trato igual a todos y todas.

Una educación digna estará centrada en los seres humanos y sus múltiples diversidades, en el colectivo y no solo en el individuo, diferenciándose de lo que desde el punto de vista hegemónico se ha querido entender como educación de calidad. Hablar de una educación digna será más útil, clarificador y movilizador que el hablar de educación de calidad.

Una educación digna requiere partir de una comprensión de los derechos en su conjunto y de los retos que plantea transformar la sociedad para que sean vigentes en la cotidianidad de los países. En el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas se señala lo siguiente:

- Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

- Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

De manera complementaria, la Observación General 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo décimo tercero analiza la manera de realizar el derecho a la educación. Se trata de “cuatro características interrelacionadas y fundamentales” que debe tener la educación en todas sus formas y en todos los niveles. De manera resumida estas son:

- Disponibilidad. Debe existir instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado, distribuidas en forma equitativa en todo el territorio, con equidad en la disposición de recursos necesarios, incluyendo los comunicacionales y tecnológicos.

- Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado. La accesibilidad consta de tres dimensiones, considerando el principio de la no discriminación.

- Accesibilidad física. La institución educativa debe estar a una distancia razonable de la vivienda, al igual que las nuevas tecnologías, sin barreras arquitectónicas y en entornos seguros.

- Accesibilidad al currículo. Asegurar el derecho (no obligatoriedad) de aprender en su propia lengua y los materiales y condiciones necesarios para quienes tengan necesidades específicas de aprendizaje.

- Accesibilidad económica. No solo se refiere a los costos de matrícula, sino también a los de libros y materiales, movilidad, alimentación, conexión a internet y otros que se convierten en barreras a la equidad que debe caracterizar a la educación.

- Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; y

- Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

La obligatoriedad hasta el bachillerato y la gratuidad hasta la universidad, señaladas en la Constitución del Ecuador serán, simultáneamente, condiciones para que se haga posible el derecho a la educación, demostrando además la superioridad social y moral de la educación pública. Obligatoriedad y gratuidad también deben ser requisitos de las políticas públicas democráticas e innovadoras y deberían serlo a lo largo de toda la vida (Isch, 2022).

Algunos pasos necesarios

Para lograr una educación digna se deben dar algunos pasos que comprometen a todos los actores del sistema educativo, al Estado y a la sociedad en su conjunto. Lo primero será ganar la conciencia mayoritaria a favor de la educación como un derecho humano y que consecuentemente debe ser una prioridad nacional. A partir de ello se podrá cambiar la óptica de la planificación educativa, sacándola de los esquemas burocráticos y tecnocráticos, para construir planes realmente participativos considerando la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Esto tendrá su correspondencia con evaluaciones que abarquen estos aspectos, los resultados de aprendizaje, el financiamiento, la participación social y otros elementos.

Hay varias contradicciones sociales y conceptuales que confrontar. Con carácter de urgencia, una primera es que, si retomamos la visión de educación como formación integral, la enseñanza será múltiple y dirigida al desarrollo de las capacidades mentales y por ello incluirá arte, valores, cultura propia y universal, ciencia y deporte, se preocupará de los planes de vida y de la herencia social. En contraste, encontramos que lo que se impulsa desde sectores de poder es la educación centrada en el paradigma STEM (siglas en inglés para Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que subestima la formación humanista y termina rechazando la importancia de áreas como la filosofía o la historia.

Una segunda urgencia es la defensa de la educación pública y gratuita frente a los números intentos de privatizarla y convertirla en una mercancía de acceso diferenciado. Como hemos visto, la educación pública es garantía fundamental del derecho, es constructora de democracia real, es sostén de la cultura propia y nexo con lo universal de la cultura. La equidad educativa requiere de la educación pública, pero esta se encuentra amenazada como en pocos momentos de los últimos siglos.

Tercero, encontramos la contradicción entre la presencialidad y la reducción o eliminación de la escuela como centro de encuentro humano, como núcleo del tejido central, como lugar de socialización y humanización. La tecnología actual y la que se presente adelante no puede reemplazar estas funciones de la escuela, pero mal empleada podría aislar aún más a las personas, ponernos frente al “sálvese quien pueda” y beneficiar a los poderosos.

La realidad nos presenta estas y otras contradicciones, las mismas que luego se reflejaran en las condiciones de trabajo docente y de estudio de los educandos, en los resultados de aprendizaje y en las posibilidades o no de mejorar las condiciones de vida de las persona, familias y comunidades. Este texto solo pretendió a ayudar en el debate necesario para enfrentar esta que será una importante lucha de la humanidad.

Referencias

Amnistía Internacional (2005). Derechos humanos para la dignidad humana. Una introducción a los derechos económicos, sociales y culturales. Madrid.

Chiroque, S. Díaz, C. y Tincopa, L. (1992). Diversidad curricular, pistas y derroteros. Lima, Edaprospo.

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2020). La mejora continua de la educación. Principios, marco de referencia y ejes de actuación. Ciudad de México.

de, Serie C, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voto conjunto de los Jueces Cançado Trindade y Abreu-Burelli.

Deming, W. Edwards (1989). “Calidad, productividad y competitividad a la salida de la crisis”; Editorial Díaz de Santos; Madrid, 1989.

Isch L., E. (2013). Meritocracia no es democracia. https://www.sinpermiso.info/textos/meritocracia-no-es-democracia

Isch L. E. (2022). La educación en crisis. Quito, ediciones del Instituto de Estudios Ecuatorianos (en proceso de publicación).

Isch L., E (2022). El derecho a la educación superior y sus amenazas. Aprendamos a Educar 7: Universidad y compromiso social. Quito, Ediciones Opción.

Ishikawa, Kaoru (1986) “¿Qué es control total de la calidad?”; Editorial normal; Colombia, 1986.

Kanji, Gopal K. and Mike Asher. 1993. Advances in Total Quality Management. Avances en la Administración de la Calidad Total. N.p.

Max-Neef, M., Elizalde, A. & Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro. In: Development Dialogue (número especial). Uppsala, CEPAUR – Fundación Dag Hammarskjöld.

Morales Basadre, R. (1993). Educación, inversión para el desarrollo. IPAE, Foro Educativo N°3, Lima, 1993.

ONU (2018). Quality education: Why it matters. http://www.un.org/ sustainabledevelopment

Villagrán Morales y otros (1999). Caso de los «Niños de la Calle», sentencia de la CIDH del 19 de noviembre de 1999.

Users Today : 35

Users Today : 35 Total Users : 35460052

Total Users : 35460052 Views Today : 50

Views Today : 50 Total views : 3418681

Total views : 3418681