Por: Berta Camprubí

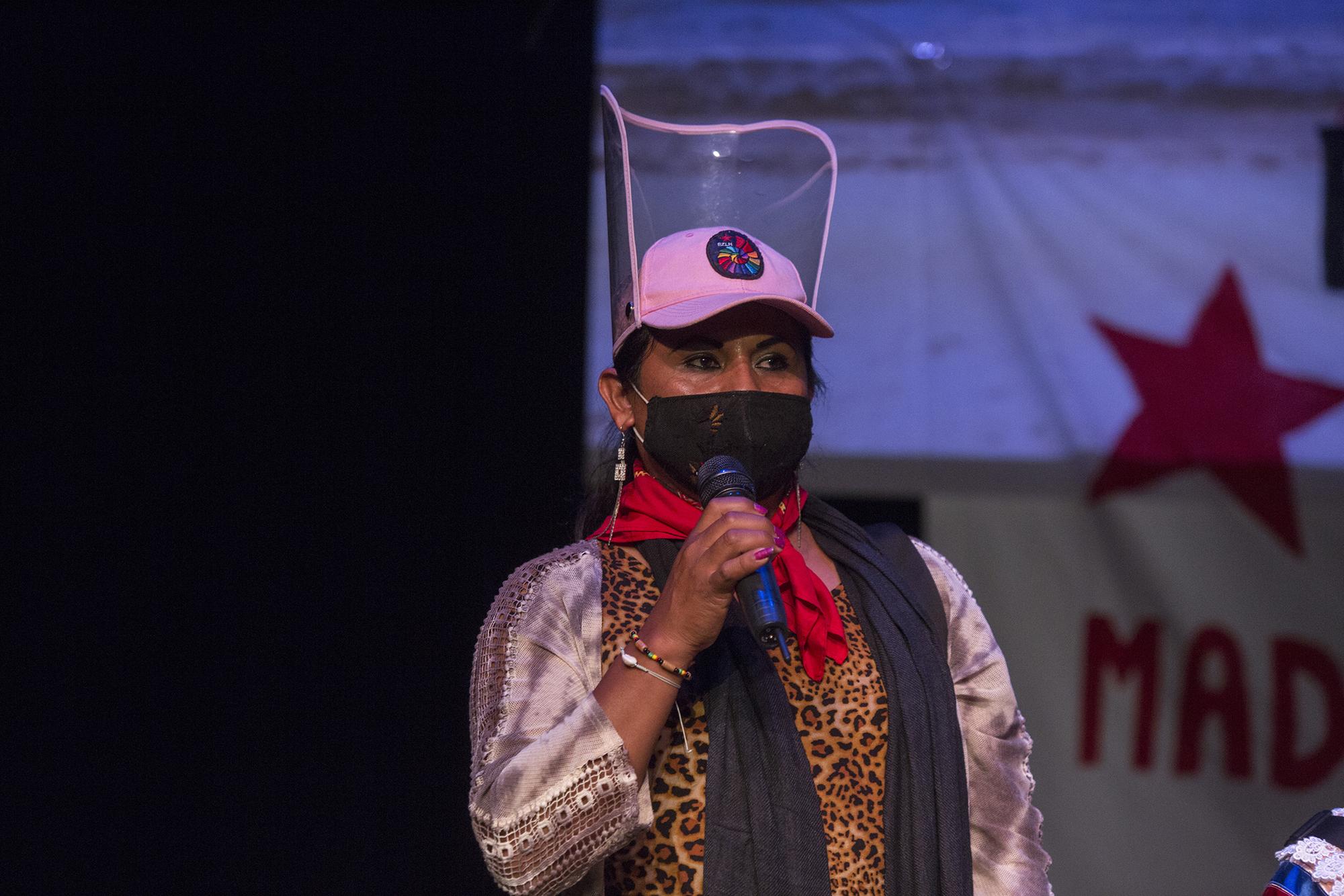

Raul Zibechi (Montevideo, 1952) empieza a ser lo que algunas comunidades llaman un mayor, un pensador que tiene una mirada global, situada en América Latina, con experiencia y con ya bastante camino recorrido. Un mayor que, además, cada vez le da más importancia a la espiritualidad y a los cuidados. Le gusta volver a los sitios —a Chiapas, al Wallmapu, al Cauca…— cada cierto tiempo, para ver como avanzan o retroceden o se transforman los procesos de lucha, las comunidades organizadas, los pueblos resilientes y los territorios vivos. Es de los que te saca el patriarcado y el machismo en cualquier respuesta sin necesidad de que se lo nombres a propósito, algo poco frecuente en varones blancos relativamente privilegiados. Y está en Barcelona solo un par de días, para presentar el libro Veus per una transició ecosocial (Pol·len Edicions, 2024) en el que ha colaborado con un artículo sobre la descolonización de la transición ecosocial, básicamente un llamado a no pretender que esa transición sea liderada por los Estados, sino por los pueblos y los procesos. Conversamos en Ona Llibres una tarde de lluvia agradecida.

Hoy tenemos un problema de brújulas, los instrumentos para saber dónde estamos y cómo se mueven los vientos y las olas están fallando, incluso en la meteorología que es una ciencia crítica

Te gusta leer el mundo desde sus procesos de resistencia, en términos de construcción de comunidad, de construcción de autonomías: ¿cómo ves al mundo desde esos términos en este momento?

Lo veo en el borde del precipicio, lo veo a un hilo de la destrucción de la humanidad y en ese sentido, toda la mirada se apoya en dos pies: en un pie, las guerras que van escalando, Ucrania, Israel contra Palestina, pero también Yemen, Afganistán, Siria… y las guerras no declaradas como la de México —¡350.000 muertos!— o Colombia. Y en el otro pie, este caos climático y un futuro que no sabemos cómo va a ser, porque el caos no es solo climático, es social, es geopolítico, es un caos cultural. Los valores que existían antes, en los periodos de los Estados del bienestar o los Estados que ordenaron un poco las sociedades, hoy están totalmente fuera de control y ahí es cuando nos cuesta más poder interpretar lo que está sucediendo. Hoy tenemos un problema de brújulas, los instrumentos para saber dónde estamos y cómo se mueven los vientos y las olas están fallando, incluso en la meteorología que es una ciencia crítica.

Los territorios que más conoces son los de Abya Yala, ¿cómo ves procesos de resistencia como el zapatismo o las luchas indígenas en Colombia ante el auge de la violencia del narco?

No sé si se podría decir que están en crisis, pero enfrentan graves obstáculos. No solo por el narco, también por los progresismos. López Obrador ha militarizado México, Boric ha mandado más soldados al Wallmapu que Pinochet, el progresismo muchas veces encierra los procesos de resistencia. En el Cauca, con Gustavo Petro y Francia Márquez, se logró la entrega de tierras ancestrales, pero no siempre es para construir. Esos procesos están viendo también mucha división interna. Y ya entrando en la violencia del narco: el narco es también extractivismo, es capitalismo, es patriarcado.

Con el auge de consumo de fentanilo en Estados Unidos, la cocaína se consume menos en el norte y las rutas se están yendo más hacia Asia y hacia Europa, pasando por Brasil y también por Argentina y Uruguay

También es colonial la cocaína, que se consume principalmente en el norte global, mientras la hoja de coca se cultiva solo en Colombia, Perú y Bolivia.

Sí, sin duda, el narco es colonial: colonialismo y patriarcado trabajan juntos porque son inseparables, María Galindo suele decir “no se puede ser antipatriarcal sin ser anticolonial y viceversa”. Actualmente el colonialismo, ahora un neocolonialismo, de la mano del extractivismo, de la acumulación por despojo, está cambiando las geografías. En el caso del narco, las principales rutas ya no van hacia el norte, lo explica Petro y en eso tiene razón, con el auge de consumo de fentanilo en Estados Unidos, la cocaína se consume menos y las rutas se están yendo más hacia Asia y hacia Europa, pasando por Brasil y también por Argentina y Uruguay. Y sí, la contaminación y la violencia se quedan en los territorios del Sur y la droga se va. Aun así, es importante remarcar, que a la vez siguen surgiendo nuevos procesos de autonomía en diferentes lugares, en la Amazonía peruana, los wampis, los achuares, ya se han constituido nueve gobiernos autónomos en pocos años.

A nivel de política institucional en América Latina, se ha profundizado en la alternancia entre progresismo y conservadurismo —más o menos ultra—. Reina la inestabilidad. Te voy a nombrar algunas situaciones y nos comentas brevemente cómo las ves desde tu punto de vista. La primera, la vuelta de Lula al Palacio de Planalto después de cuatro años de Bolsonaro.

Horrible. Quiero decir, Lula no es peor que Bolsonaro, pero el Lula actual comparado con los primeros gobiernos de Lula está varios escalones más abajo, no está haciendo nada interesante.

Siguen surgiendo nuevos procesos de autonomía en diferentes lugares, en la Amazonía peruana, los wampis, los achuares, ya se han constituido nueve gobiernos autónomos en pocos años

Creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas.

Para domesticarlos, con Sonia Guajajara. Porque los pueblos indígenas fueron la principal resistencia a Bolsonaro. Pero con Lula sigue avanzando el extractivismo, el capitalismo e incluso João Pedro Stédile, líder del MST, que siempre ha sido lulista, decía el otro día que no se ha avanzado nada en reforma agraria, que es una vergüenza.

Luego en Perú tenemos a un presidente electo en prisión preventiva desde diciembre de 2022.

Primero hay que tener en cuenta que Pedro Castillo nunca fue de izquierdas, nunca fue progresista, fue estalinista, aliado con la peor izquierda del Perú, hizo un Gobierno corrupto, inestable, con bandazos de un lado para otro. Y quien lo derrota es la vieja oligarquía tradicional peruana, con un saldo de por lo menos 50 muertos. Dina Boluarte es un monstruo, sin duda, pero Castillo quizás no tomó las mejores decisiones.

Recientemente fue reelegido Nayib Bukele en El Salvador, con cárceles llenas de jóvenes en un país que se proclama ahora como el más seguro de América. ¿A costa de qué?

A costa de liberar territorios para el extractivismo. Está haciendo acuerdos con empresas mineras y de otro tipo para fomentar el despojo. No le preocupa tanto la seguridad de la gente sino los intereses económicos y financieros con empresas que llegan a extraer recursos. Entonces solo por ser joven y tener tatuajes te vas a la cárcel y ahora, a pesar de que estaba prohibido en la Constitución, se reelige como presidente cinco años más, es un régimen militar.

Milei es hijo de un periodo grande de mal gobierno progresista. Y es hijo de un periodo de deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares

Milei en Argentina: ¿cómo pudo pasar?

Milei es hijo de un periodo grande de mal gobierno progresista. Y es hijo de un periodo de deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares, de una inflación del 100% y de un 50% de la población en la pobreza. Entonces por un lado está este empobrecimiento, falta de horizontes. Y por otro lado, la base social dura de Milei son varones de menos de 25 años que reaccionaron ante el empoderamiento de las mujeres de su misma edad. Su propuesta es profundamente patriarcal, violentamente machista y también es una reacción de un sector de las clases medias que están hartas de los pobres y de que el Estado apoye a los pobres con subsidios.

Ante tanta inestabilidad en América Latina, proyectos como Unasur han quedado atrás: ¿hay alguna iniciativa de integración latinoamericana que esté funcionando y que pudiera tener un rol a nivel global ante una posible transición ecosocial?

En América Latina un proyecto de integración no ha funcionado en gran parte por la lógica colonial, porque cada nación tiene que competir con las otras por sus intereses, por sus exportaciones. Hoy los Estados sobreviven con el extractivismo, con la acumulación por despojo. Los únicos sujetos capaces de protagonizar una transición ecosocial, o en quiénes podríamos fijarnos, son los pueblos originarios, campesinos, negros y algunas periferias urbanas. Ellos son claramente los que tienen la menor huella ambiental.

Hay que mirar a los pueblos como los sujetos de esa transición hacia un mundo sostenible, básicamente porque ellos para vivir necesitan el agua limpia, necesitan sus territorios libres de minería

Los Estados no tienen ninguna propuesta, entonces?

No. De ninguna manera. Fíjate que el proyecto de Petro es una alianza con el Pentágono para proteger la Amazonía, eso es otro delirio porque el Pentágono es la institución con la huella ambiental más grande del mundo. Ahí hay un enorme déficit de los Estados que además siguen vendiendo petróleo. Ahora viene un debate muy fuerte en Brasil porque Lula quiere permitir la explotación petrolífera en la Amazonia y eso perjudica a los pueblos. El Estado-Nación es un gran consumidor, un gran depredador, necesariamente precisa del extractivismo para implementar su propio sostenimiento. La matriz colonial del Estado en América Latina lo ha llevado a ser el protector de la minería, de los monocultivos. Creo que hay que mirar a los pueblos como los sujetos de esa transición hacia un mundo sostenible, básicamente porque ellos para vivir necesitan el agua limpia, necesitan sus territorios libres de minería. Y se está avanzando en eso, por ejemplo ahora en Colombia se han creado los Territorios Agroecológicos por parte de organizaciones campesinas vinculadas al Congreso de los Pueblos. Eso es muy importante porque el Estado no tiene más remedio que sancionarlos en el marco de los acuerdos de paz, y si se van implementando, vamos dando saltos adelante. Pero insisto, los sujetos son los pueblos, no los Gobiernos, no los Estados. No podemos creer que a través del poder estatal se pueden cambiar las cosas, uno de los problemas de esta transición es que el Estado ya no es una herramienta de transformación positiva.

¿Lo fue en algún momento?

En algún momento jugó a ser un árbitro entre clases. En Europa con los Estados del bienestar sobre todo, en América Latina con Estados del bienestar más restringidos, pero lo fue.¿Estás de acuerdo con los postulados del decrecimiento?

Hace más de 30 años que se habla de decrecimiento, en principio no estoy en desacuerdo, el problema es otro: cuando creamos una propuesta que es buena, ¿quién se encarga de hacerla?

Hay que tomar conciencia de que el decrecimiento, como toda la transición, son procesos de conflicto social y si olvidamos eso estamos haciéndole juego al capitalismo verde

En una hipotética instalación de políticas públicas para poner en marcha el decrecimiento, ¿crees que todos los países deberían decrecer del mismo modo o a la misma velocidad? ¿Hay una mirada anticolonial del decrecimiento?

Los primeros que tienen que decrecer son las grandes empresas petroleras y mineras, el 1% más rico, que es el que tiene la principal huella, y los ejércitos. ¿Quién mide los impactos de las bombas en Gaza sobre el medio ambiente? Hay que tomar conciencia de que el decrecimiento, como toda la transición, son procesos de conflicto social y si olvidamos eso estamos haciéndole juego al capitalismo verde.

Habría que empezar por aquellos sectores sociales, países, naciones que más contaminan. Si le pides a una comunidad amazónica que tiene un carro para 200 personas que decrezca igual que Barcelona, estás cometiendo una injusticia ambiental brutal. Hay que ser muy precisos. El decrecimiento llevado desde esa lógica, sería una política anticapitalista y anticolonial, me parece a mí.En Europa se expanden las extremas derechas. Decías que en América Latina difícilmente puede funcionar una política de integración. ¿En la Unión Europea sí está funcionando? ¿Cuál es la función de la UE desde tu punto de vista?

La Unión Europea se creó para ejercer un poder que no estuviera subordinado a los Estados Unidos, ese fue el inicio del euro. Hoy ese proyecto está perdido, Europa está subordinada a los Estados Unidos, sin capacidad de tener una política internacional mínimamente autónoma y ahora en una situación de crisis, de falta de futuro, irrumpe esta nueva política que se le llama extrema derecha, que yo discrepo. Hoy en día derecha e izquierda se parecen mucho. La energía hay que ponerla en otra cosa y no en las campañas electorales.

Europa está subordinada a EE UU, sin una política internacional mínimamente autónoma y ahora en una situación de crisis, de falta de futuro, irrumpe esta nueva política que se le llama extrema derecha

Aquí en el Estado español los colectivos de personas migrantes organizados saben bien qué partidos —efectivamente de izquierda y de derecha— votaron a favor del Pacto Europeo de Migración y Asiloehicieron campaña para votar en las europeas en esa clave.

Votar pueden votar, no tengo problema, pero si no nos organizamos, si no hay una fuerza de base, no estamos haciendo nada.

Por último, la situación en Gaza nos trae a los colectivos organizados en contra de la guerra, del racismo, del fascismo, una grave sensación de desesperanza, ¿qué ves tú en Gaza? ¿A donde deberíamos mirar para poner en práctica un poco de esperanza activa?

Creo que Gaza es el fin de la humanidad. Gaza nos deja claro que el 1% de la población está dispuesto a eliminar pueblos enteros para seguir estando en el poder. No es que los israelíes sean malos —que en general lo son— sino que hay un proyecto de exterminio de los pueblos molestos. Que son palestinos, que son yemeníes, que son zapatistas, nasas, mapuches… Ese es el proyecto, y es un proyecto colonial. La mayor esperanza está en que los pueblos son tan potentes, tan fuertes, que los de arriba necesitan atacarlos para destruirlos y eliminarlos de la faz de la tierra. Los de arriba tienen cierto miedo a los de abajo, esa es la esperanza.

Fuente de la información e imagen: El Salto

Users Today : 127

Users Today : 127 Total Users : 35459593

Total Users : 35459593 Views Today : 208

Views Today : 208 Total views : 3417966

Total views : 3417966