Por Olmedo Beluche

A los docentes que aún no comprenden la lógica subyacente a la «educación por competencias», les recomiendo el artículo «Educando para el fracaso» (Opinión, La Prensa), del ingeniero Juan Planells, quien lleva muchos años trabajando el tema educativo desde las perspectivas del sector empresarial. Planells va directo al grano: «¡Que se sepa: sacar buenas calificaciones no garantiza que al terminar sus estudios el graduado tenga un trabajo asegurado!«.

Todos sabemos que un título no garantiza automáticamente el empleo, pero lo novedoso del planteamiento de Planells, y lo que es el centro de las competencias, es que lo importante para las empresas no son los conocimientos adquiridos, sino las actitudes del trabajador.

Veamos: «Hoy, lo primero que hace la empresa cuando evalúa un candidato, incluso antes de considerar sus competencias laborales, es revisar cuáles son sus valores. Los departamentos de personal someten a los aspirantes a las vacantes a una serie de pruebas que muestren su comportamientos frente a diferentes situaciones emocionales críticas, para ver si las aptitudes que presentan en su historial estudiantil fueron adquiridas sobre la base de actitudes frente a la vida que le den un claro objetivo de desarrollo personal y social sano«.

¿Qué evalúan lo departamentos de recursos humanos de las empresas en esas pruebas? «Estos exámenes evalúan aspectos como el autocontrol, independencia, agresividad, dinamismo, liderazgo, así como prioridades y motivaciones, entre otras llamadas competencias no cognitivas o emocionales«, dice Planells.

Mucho más claro todavía: «La escuela parece no haber entendido ese mensaje y sigue apostando a evaluar seriamente solo las competencias cognitivas, asignando calificaciones y otorgando créditos y honores a los que mejor puntaje obtienen en una larga serie de asignaturas… La calificación de las actitudes o valores no aparece en las páginas amarillas de la escuela…».

De eso se trata, la educación por competencias nace desde el seno del sector empresarial y es impulsada por los organismos que regentan el sistema capitalista internacional, entre ellos el Banco Mundial, en función de aumentar la «eficiencia» y «productividad» de los trabajadores en tiempos de crisis del sistema, o sea, aumentar la explotación del trabajo.

En busca de esos objetivos, los conocimientos técnicos o especializados ya no son tan importantes, por un lado, porque pasan a ser controlados por una élite mundial cada vez más estrecha; por otro, porque los procesos de trabajo son tan genéricos que no requieren más que una base elemental y capacidad para aprender trabajando. Lo que Carlos Marx llamaba «trabajo abstracto» que remplaza al «trabajo concreto». El «arte» o capacidad personal del trabajador cada vez importa menos, porque los procesos de trabajo permiten que cualquiera pueda ser reemplazado.

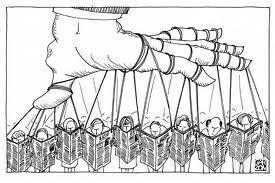

La idea es que hay que iniciar desde la formación temprana de los trabajadores cuando aún son niños o jóvenes. Para ello, los énfasis de la educación deben cambiar, ya no interesa tanto el aprendizaje en sí, es decir, los conocimientos técnicos o profesionales, sino las actitudes. Porque la empresa privada lo que pide a la escuela es que le entregue personal dócil y maleable, capaz de afrontar situaciones críticas sin rebelarse.

Según la teoría de las competencias, el énfasis de la educación y la evaluación debe pasar del conocimiento a las actitudes. A eso responden los cuatro postulados básicos de la educación por competencias: a. Saber ser (actitudes); b. Saber hacer (no tanto como técnica, sino también actitudinal, trabajar en equipo, etc); c. Saber comunicar (relación con los demás); d. Saber-saber (aquí tampoco interesa el conocimiento técnico o especialista, sino la actitud para la autoformación permanente).

Esos cuatro postulados son divididos en tres niveles al momento del diseño del currículo, ya sea por materias o para toda una carrera o nivel educativo(Programas Analíticos por Competencias): a. Competencias básicas (énfasis en las comunicativas); b. Competencias genéricas (con énfasis en los valores y actitudes); c. Competencias específicas (que tampoco son los conocimiento técnicos tradicionales, o «saberes muertos» como le llaman, sino que están referidas a un modelo general impuesto desde la Unión Europea llamado «Competencias Tunning», que se refieren a capacidad análisis y síntesis, de resolver problemas, adaptación, etc.).

Planells tiene razón, los educadores «viejos», que fuimos formados en el modelo constructivista, ponemos el énfasis de la evaluación en la capacidad del estudiante por aprender las bases de la ciencia o la técnica que estemos enseñando. De manera que una ínfima parte de la evaluación, tratando de ser objetivos pero también de estimular al estudiante, es la apreciación, con la que evaluamos las actitudes.

Los empresarios no quieren eso, y tampoco es el objetivo de las «competencias», para ellos es al revés: el centro de la evaluación son las actitudes, si el estudiante aprende el fondo, no interesa. Por ejemplo, sobre la estructura de la célula, importa más si el estudiante usó «data-show», si trabajó en grupo, si tiene una personalidad comunicativa, a si en verdad comprendió la esencia del asunto.

La pedagogía constructivista, basada en los descubrimientos de Piaget, se trataba de buscar técnicas participativas para que el estudiantes construyeran un conocimiento real sobre el mundo y comprendieran a cabalidad los proceso implicados en su profesión. Pero conocer implica comprender, no memorizar o repetir. Conocer y comprender implican la capacidad de realizar juicios críticos.

Paulo Freire desarrolló su «pedagogía del oprimido» sobre la base del constructivismo, para alfabetizar adultos de sectores marginales de Brasil, relacionando las palabras con el mundo que vivían, haciendo del alfabeto un instrumento para reflexionar sobre su realidad concreta y proclamarla a la sociedad. A decir de Ernani María Fiori, el método de Freire «no enseña a repetir palabras», sino a decodificarlas críticamente, para «decir y escribir su mundo, su pensamiento, para contar su historia».

Tanto los intereses empresariales, como la educación por competencias, no les interesa que el estudiante «sepa», que conozca, y menos aún que «comprenda críticamente». Alguien puede alegar: ¿Acaso es malo evaluar los valores y las actitudes? ¿Acaso no debemos fomentar la colaboración, el trabajo en grupo, las capacidades comunicativas? No es malo. Siempre han sido parte del proceso educativo.

El problema es que para Planells, para las empresas y para las «competencias», los valores y actitudes que desean promover están en función del sometimiento dócil a la voluntad del empresariado. En ese esquema la capacidad «crítica», es decir, reflexiva y comprensiva, no interesa. Y, aunque se habla de promover el «diálogo» se condena la lucha cívica por los derechos, de la cual el estudiantado de todas las generaciones ha aportado a la sociedad.

Planells dice: «Los encargados de recursos humanos deben explicarle a los educadores que por encima de tener puntuación de cinco en matemáticas y lengua, un joven que no pueda sustentar sus ideas en un diálogo y escoge la vía violenta en las calles está condenado al fracaso social...». ¿Son «fracasados sociales» los jóvenes que el 9 de Enero de 1964 se lanzaron a la calle para plantar una bandera? Gracias a ellos, todos podemos pasear por el canal, recibir sus beneficios económicos y, algunos empresarios aumentar su pecunio con las «áreas revertidas».

El objetivo de esta «pedagogía de los opresores», es un estudiante dócil y manipulable, por ello las primeras víctimas son las materias que ayudan a reflexionar sobre la realidad social, que el empresariado no quiere que se sigan impartiendo: filosofía, historia, sociología. Según la lógica de las competencias los contenidos de esos cursos son «saberes muertos», sin utilidad para la vida práctica. Para la «vida práctica», según esa pedagogía de los opresores, interesa más que el estudiante sepa inglés y manejar una computadora que rudimentos de lógica o la historia de su país.

A la larga, también serán devaluados los títulos académicos o tendrán validez temporal, en un mundo capitalista que impone la precariedad laboral a los trabajadores. Desde la lógica de «las competencias», a mediano plazo, será irrelevante si el título dice profesor, sociólogo o economista, después que el titulado tanga buena actitud para adaptarse a la voluntad de la empresa.

Al final, la educación también es un campo de batalla de la lucha de clases. Es un campo de batalla ideológico. Los educadores debemos ser concientes de que el ataque que se sufre en los derechos laborales, en las campañas de desprestigio contra nuestros gremios y dirigentes, en la inestabilidad laboral, son parte de un nuevo modelo educativo que responde a la «pedagogía que conviene a los opresores», la de «las competencias».

Como dice Ernani M. Fiori: «En un régimen de dominación de conciencias, en que los que más trabajan menos pueden decir su palabra, y en que inmensas multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con que mistifican, masifican y dominan. En esa situación, los dominados, para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla. Aprender a tomarla de los que la retienen y niegan a los demás, es un difícil pero imprescindible aprendizaje: es ‘la pedagogía del oprimido’«.

Users Today : 124

Users Today : 124 Total Users : 35418944

Total Users : 35418944 Views Today : 152

Views Today : 152 Total views : 3352971

Total views : 3352971