Por: Juan Manuel Mannarino

La hacktivista española Marta Franco publicó en 2024 Las redes son nuestras, un ensayo que lleva un sugerente subtítulo: una historia popular de internet y un mapa para volver a habitarla. Desde Lisboa envía algunas pistas más para evitar la parálisis.

Habita internet desde 1999 y subraya ese verbo. A principios de este siglo, mientras estudiaba periodismo, empezó a participar en colectivos sociales relacionados con “okupación, feminismo y cultura libre”. Primero fue construir sus páginas web, gestionar sus listas de correo y subir noticias a Indymedia, la red global de contrainformación. “Aunque éramos entusiastas del software libre, comenzamos a usar plataformas de redes sociales de empresas privadas porque facilitaban llegar a más gente. Exploramos Facebook y, sobre todo en mi caso, Twitter. Entonces surgió el 15M, donde, como explico en el libro, usamos una combinación muy potente de herramientas digitales libres y privativas, pero con el tiempo y las prisas nos fuimos olvidando de la parte libre”, dice la periodista y activista de 40 años, que hoy vive en Lisboa.

Su libro aborda la historia de internet: aquel espacio común, que nació libre, hoy dominado por las corporaciones. Contra los mitos fundacionales de Silicon Valley, Franco contrapone el activismo de base, el aporte militante de la comunidad científica, los hacklabs y Wikipedia, que lleva años en el top de las webs más visitadas del mundo. Haciendo memoria histórica, sin añoranza, en el libro repasa cómo internet dejó de ser un espacio creativo y colaborativo para volverse una usina de ofensa y conspiración, a la vez que propone algunas alternativas para recuperar su espíritu original.

En el libro decís que repensar aquella historia de victorias en su uso más abierto y democrático no es un ejercicio de nostalgia impotente, sino una herramienta para recordar que se puede ganar. ¿Cómo hacer para construir un territorio creativo hoy sin caer en la lógica de los negocios que impera en internet?

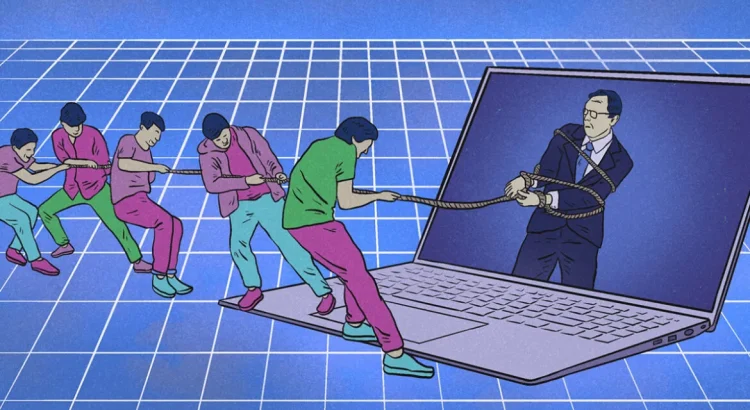

Es como si internet fuera una ciudad donde sólo hay centros comerciales. Estamos atrapadas por sus lógicas, podemos regular para que sea un poco mejor pero siempre quedaremos en manos del dueño. Necesitamos que haya también calles, plazas, bibliotecas públicas, centros vecinales y espacios autogestionados. Hablo de ser “habitante” para reivindicar una forma de estar en internet distinta a la de “usuaria”. Ser habitante de un lugar supone tener cierta agencia y conciencia del espacio en el que vives, convivir con tus vecinas y aspirar a mecanismos democráticos para la gestión de lo común. Casi todas las personas hemos renunciado a ser habitantes de internet porque solemos ser usuarias pasivas de unas pocas plataformas privadas, sin cuestionar cómo nos vienen dadas ni intentar incidir sobre su gobernanza. Mi propuesta pasa por recuperar la noción, y el deseo, de que en internet debe haber espacio público y comunal.

Suena bien para alguien que esté familiarizado con los hackers, la resistencia 2.0 y la militancia contra el poder de las corporaciones pero aplica a una porción muy selectiva y minoritaria en el mundo. La gran mayoría, tal vez quiera usar Instagram para uso recreativo o comercial, quiera comprar en Amazon las últimas novedades y estar al tanto de los éxitos de Netflix. ¿Cómo despertar ahí un interés, una curiosidad, y no que lo vean como algo ajeno? ¿Y qué pasa, además, con los que ni siquiera tienen buena conexión a internet, con los que están afuera del consumo y del uso convencional y hegemónico?

El éxito de Amazon, Netflix o Instagram se basa en ponerlo extremadamente fácil para engancharte a tus productos, pero todas las personas que las usan pueden experimentar sus efectos negativos: sentir adicción, perder demasiado tiempo viendo videos o memes estúpidos, que cierren el comercio local y les afecte laboralmente, recibir mensajes de odio y no poder hacer nada para frenarlos, etc. Creo que lo que falta es conectar esas malas experiencias con sus causas, y señalar las alternativas. Las papas fritas están ricas y son muy fáciles de conseguir, pero mucha gente tiene conciencia sobre sus efectos en la salud y no se alimenta exclusivamente de ellas.

El consumo hegemónico precisamente te exige buena conexión a internet porque prima los videos sobre otros formatos. No obstante, estoy de acuerdo en que es un privilegio poder dedicar tiempo y espacio mental a la militancia tecnológica. La respuesta a tu pregunta es compleja, pero creo que las luchas por una internet libre también se integran dentro de todas las luchas que tenemos que llevar a cabo para conseguir que todas las personas puedan vivir su vida con dignidad, agencia y autonomía. Digamos que cuanto más libre sea internet, mejor herramienta tendremos para organizar esas luchas.

Sin embargo esa no parece ser la tendencia y desde la perspectiva de los usuarios parece ser más lo que ofrecen que lo que nos quitan las redes sociales.

Creo que cuando usamos las redes no percibimos que les estemos cediendo nuestra intimidad a nadie porque lo que estamos viendo es una interfaz y un dispositivo, no a una persona que nos observa. Y tampoco estamos exactamente compartiendo nuestra intimidad con nadie concreto, porque lo que les interesa a las plataformas es el big data, las grandes cantidades de datos agregados, que es de donde se puede extraer valor para predecir pautas de consumo o para entrenar inteligencia artificial, por ejemplo.

Es como si internet fuera una ciudad donde sólo hay centros comerciales. Necesitamos que haya también calles, plazas, bibliotecas públicas, centros vecinales y espacios autogestionados. Hablo de ser “habitante” para reivindicar una forma de estar en internet distinta a la de “usuaria”.

Pero sí intuimos que estamos contribuyendo a algo negativo: casi todo el mundo conoce los escándalos de esas empresas y también ha sentido la ansiedad, el cansancio o la tristeza que pueden crear. Pero creo que hacemos un cálculo entre coste y beneficio y llegamos a la conclusión de que lo que nos dan merece la pena; o bien que las consecuencias de irnos serían aún peores porque podríamos perder trabajo, contacto con personas a las que apreciamos u oportunidades de informarnos o entretenernos, que no obtendríamos de otra manera.

Cuando decís que “nos robaron internet” invocas una batalla perdida. ¿Cómo hacer para recuperarla, en momentos donde los experimentos de la IA crecen exponencialmente, y las ultraderechas se afirman en las redes y en las plataformas de forma hegemónica?

Estamos ante un problema tan complejo que no hay ninguna solución mágica. Necesitamos que las instituciones democráticas regulen con eficacia para poner límites a las grandes tecnológicas y también que inviertan en el desarrollo y mantenimiento de tecnologías digitales públicas; necesitamos una sociedad civil organizada que, además de presionar a los gobiernos y vigilar a las empresas, desarrolle sus propios proyectos y se atreva a imaginar e innovar saliéndose de los caminos y la urgencia que nos marcan los hypes tecnológicos; necesitamos activarnos individualmente, como consumidores, haciendo un uso más crítico y consciente de internet. La buena noticia es que ya hay mucha gente pensando en ello, muchos proyectos a los que apoyar o unirse. Las redes, en cuanto tecnologías cuya razón de ser son los vínculos entre personas y saberes, son nuestras.

luchar o fugar

Ni tecnosolucionismo ni pesimismo colapsista. Marta Franco asume que apagar el celular, cambiar de vida y perderse en el bosque no es una opción para la mayoría de la humanidad. La desconexión es un lujo que poca gente puede permitirse, escribe en Las redes son nuestras, haciendo un estudio de éxitos editoriales de los últimos años que recogen reflexiones amplias y más o menos apocalípticas como las de Byung-Chul Han, Yuval Noah Harari o Remedios Zafra. Franco prefiere elegir los kits de DataDetox que hace la ONG tecnocrítica Tactical Tech, la cual propone planes de acción divididos en varios pasos para examinar hábitos tecnológicos y tomar decisiones para cambiarlos. O cita pautas para sabotear la maquinaria que extrae nuestros datos personales, empezando por instalar un sistema operativo libre (GNU/Linux) en cada computadora, “ya que el software no espía”, o recurrir a bloqueadores de anuncios como AdNauseam, una extensión para Firefox y Chrome que, “además de eliminar los anuncios de las páginas, clica en ellos de manera ciega, es decir, la web receptora no registrará desde qué ordenador proviene”.

Hablás en el libro de una memoria “desde abajo”. ¿Qué experiencias rescatás en Europa y en Latinoamérica de redes comunitarias y confluencias públicas en el presente?

Me gusta mucho Som Connexió, una cooperativa con origen en Catalunya que se está extendiendo por España y ofrece conexión a internet con criterios éticos y sostenibles. Framasoft es una organización francesa sin ánimo de lucro que desarrolla aplicaciones para el trabajo colaborativo, alternativas a productos como Doodle o Google Forms que se pueden usar de manera gratuita, y están continuamente desarrollando y mejorando. A nivel institucional, en Bruselas llevan varios años hablando de “soberanía tecnológica” porque se percibe que depender de empresas norteamericanas y chinas es arriesgado, pero por fin parece que el discurso va a cristalizar en algo: se está empezando a impulsar Eurostack, un proyecto para tener infraestructura digital desarrollada por empresas europeas y con financiación pública. Personalmente no confío en que la Comisión Europea vaya a hacer nada fuera del marco empresarial imperante, que ya sabemos que está alejado de la justicia social, pero cualquier iniciativa que al menos contribuya a descentralizar el poder de las big tech me parece interesante. Respecto a Latinoamérica, recomiendo seguir a las organizaciones Derechos Digitales y Sursiendo; la primera trabaja en el ámbito de la incidencia en políticas públicas, la segunda en el de las tecnologías desarrolladas y gestionadas desde abajo, con un enfoque más imaginativo.

¿Cómo ves la realidad del software libre?

El software libre es de uso masivo y popular: Android es software libre, la mayoría de los servidores de internet corren sobre Linux, casi todo el software que se usa para construir grandes modelos de lenguaje como ChatGPT es libre… Lo que ocurre es que las grandes empresas se han centrado en parasitar código libre para desarrollar servicios cerrados. Es decir, ya no te venden un software que te puedas instalar en tu ordenador o servidor y ejecutar cuando quieras, sino un servicio que, aunque se base en código libre, por cómo está diseñado solo puedes usarlo ejecutándolo en sus servidores. Por ejemplo, en el caso de la IA generativa, técnicamente puedes montarte tu propio modelo de lenguaje, pero necesitas cantidades de computación estratosférica para entrenarlo, por eso acabas pagándole una mensualidad a ChatGPT para usar el que ya tiene montado en sus servidores.

Creo que las luchas por una internet libre también se integran dentro de todas las luchas que tenemos que llevar a cabo para conseguir que todas las personas puedan vivir su vida con dignidad, agencia y autonomía. Digamos que cuanto más libre sea internet, mejor herramienta tendremos para organizar esas luchas.

Dicho esto, sigue quedando mucho software libre que podemos instalar en nuestro ordenador y sustituye a servicios de las grandes tecnológicas. Por ejemplo, en vez de usar Google Docs en la nube, puedes instalarte Libre Office. Promover este software libre es una estrategia interesante porque quita cuota de mercado a las grandes mientras nos da mayor privacidad y opciones de configuración, e incluso puede abrirnos hacia una mejor comprensión de cómo funciona el software que usamos.

pragmatismo de la razón

“Hace ocho años nos robaron internet. Lo habíamos llevado demasiado lejos, y nos lo quitaron. Desde 2011, cuando internet se convirtió en sinónimo de redes sociales, protagonizamos la Primera Árabe en Túnez y Egipto, Geração à Rasca en Portugal, el 15M en España, Occupy Gezi en Turquía, Vem Para Rua en Brasil… Millones de personas utilizamos las redes para generar el ruido, la propaganda y la agitación que alimentaron movimientos sociales de masas. Los cambios políticos que impulsamos son de alcance diverso, pero, incluso si nos resultan insuficientes, el caso es que llegamos demasiado lejos”, recupera Franco, en una parte del libro, la historia también reciente de internet. “Las fuerzas del mal se reorganizaron: aprendieron de nuestras tácticas de inteligencia colectiva y las transformaron en un conjunto de metodologías para hacer trampas y bullying. De ellas se benefician desde Trump hasta Vox pasando por Milei, en una convergencia que podemos llamar la Internacional del Odio. Ahora, aquellas plataformas que nos ayudaron a encontrarnos y organizarnos son un campo de minas y experiencias desagradables”, completa.

¿Cómo evitar el pesimismo frente al fortalecimiento de la ultraderecha en el mundo?

El panorama es muy negativo pero creo que el pesimismo es un lujo que no nos podemos permitir. Está claro que el análisis es demoledor: no es sólo Elon Musk, Silicon Valley se ha volcado con la campaña de Trump porque le prometía dejar que la IA y las criptomonedas crezcan sin regulación. Tenemos a los jefes de las empresas que controlan la mayoría de las tecnologías que median nuestras vidas alineados con un gobernante neofascista que está marcando tendencia a nivel global. Pero en muchos momentos de la historia hemos conseguido salir de etapas oscuras gracias al esfuerzo de la gente de abajo, de la colaboración y las alianzas múltiples. Esto que digo no es optimismo, es pragmatismo: mirando a lo concreto avanzamos mucho más que lamentándonos. Nos toca agarrarnos a lo que todavía funcione, a los espacios de democracia y justicia que aún persistan, apoyarnos en ellos y cuidarlos para que crezcan.

derecho a la información / desafíos de la comunicación

Franco habla de tres “robos” emblemáticos. El primero sucedió cuando la infraestructura creada con financiación pública para posibilitar la existencia de la red acabó en manos de empresas, como el caso de la RedIRIS en España, con la posterior privatización de Telefónica. El segundo surgió con el modelo de negocio basado en monetizar unas dinámicas sociales que habían nacido con el movimiento antiglobalización, a comienzos de 2000, como el caso de Google cuando compró la tecnología que sirvió para lanzar Blogspot y se hizo con YouTube. Y el tercero es el que se produjo hace aproximadamente una década cuando las redes sociales, convertidas ya en sinónimo de internet, fueron tomadas por ejércitos de bots y los algoritmos dominaron la escena desde posiciones muy reaccionarias. “Las herramientas que antes nos fueron útiles ahora nos son ajenas”, resume la comunicadora, quien añade que la ultraderecha, además de bots, tomó la iniciativa política en Twitter en los últimos años con referentes digitales, personajes y cuentas, al estilo de verdaderas milicias online.

A la hora de recuperar “las plazas de internet”, Franco habla de escapar a las novedades, lo viral y las agendas que imponen los medios hegemónicos. Hace tiempo que un puñado de empresas concentra más poder que la inmensa mayoría de los países, lo que significa que hay actores geopolíticos clave sin control democrático. Para la autora, no hay que mirar tanto lo macro sino lo micro: recuperar la construcción de sentidos en la horizontalidad y los espacios colectivos.

El derecho y el acceso a la información parecen estar en crisis en un mundo donde el juego de poder se estrecha y las prácticas autónomas gestionan sus creaciones ante todo tipo de adversidades, ¿qué panorama ves en la comunicación más allá de boicotear a las grandes empresas y apostar por alternativas de software libre, como proponés en el libro?

Sabemos que la tecnología nunca es neutral, siempre refleja las motivaciones políticas encarnadas en las empresas y los gobiernos que la promueven. Las tecnologías digitales están especialmente concentradas en muy pocas empresas, y se están concentrando más por el desarrollo de una IA que requiere unas capacidades de computación estratosféricas. Como hacedores y consumidores, no podemos seguir perdiendo el tiempo con cortinas de humo, tendencias alimentadas por el marketing o polémicas vacías, porque así perdemos la oportunidad de pensar e incidir sobre los temas realmente importantes. Una pista: donde no hay algoritmos de recomendación se respira mejor. Es decir, dejar de pasar tanto tiempo en Instagram, TikTok o Bluesky y mirar más hacia las webs, listas de correo, foros o el fediverso (Mastodon). A corto plazo parece que así pierdes algunas oportunidades, pero a la larga es la única salida que veo para que el periodismo y la comunicación en general conserven su valor específico en un entorno de creación de contenidos tan ruidoso y competitivo. Construir comunidades de información y crear el periodismo que sea importante para ellas. Si tu trabajo se parece a lo que puede hacer una IA, te quedan muy pocos años de trabajo. El periodismo lleva años intentando jugar el juego de internet: cada vez más rápido, más inmediato y más llamativo para competir en la batalla por la atención. Con el panorama actual de influencers, propaganda política e IA generativa está muy claro que es un juego en el que los periodistas nunca van a ganar. Pararse para intentar pensar otra estrategia es sin duda arriesgado y costoso, pero creo que seguir adelante como si nada es aún más arriesgado porque es un callejón sin salida. Si hay salida, debe estar en reinstaurar el valor del periodismo como servicio de calidad, que es lo que puede justificar su financiación común (dinero público, donaciones, suscripciones, etc). Y en Argentina tenéis una larga historia de medios comunitarios que demuestran que se pueden hacer cosas de otras maneras.

Fuente de la información e imagen: https://revistacrisis.com.ar

Users Today : 196

Users Today : 196 Total Users : 35459791

Total Users : 35459791 Views Today : 356

Views Today : 356 Total views : 3418328

Total views : 3418328