Por: Luis Armando González.

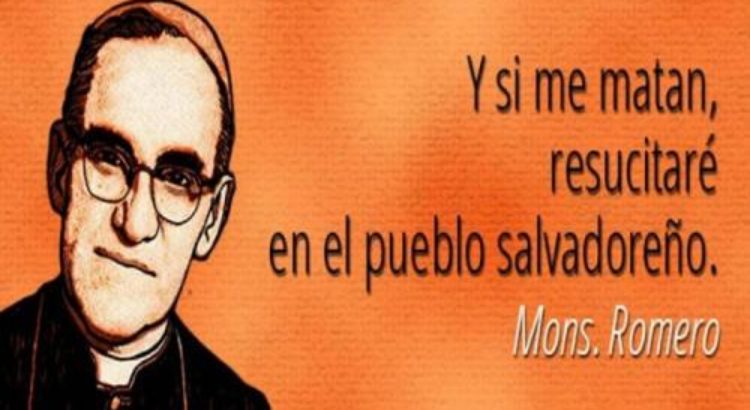

El día ayer, en las vísperas de canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero –y con motivo de tan extraordinario acontecimiento— el Presidente Salvador Sánchez Cerén dirigió un mensaje a la nación, en el cual, en una de sus partes medulares, dijo lo siguiente:

“San Romero de América continúa alentando las esperanzas de los pueblos. Su identificación con las poblaciones más vulnerables, su enérgico rechazo a la violencia, su valiente defensa de las víctimas son ejemplos para millones de personas que luchan por la dignidad humana… La mejor forma de honrar a San Romero es mantener vivo su mensaje de amor y paz en nuestras acciones. En sus palabras encontramos la fortaleza para ser mejores y avanzar en el camino de la paz y el bienestar de todos los ciudadanos.

“Su canonización convoca a toda nuestra sociedad a una profunda reflexión para comprender que es urgente un ¡Basta ya! a la violencia, que tanto sufrimiento provoca a muchas familias. A eso nos llama hoy San Romero, a un cambio de conducta, a sumar esfuerzos para que nuestras comunidades avancen en convivencia y con tolerancia, poniendo en práctica una nueva cultura de paz basada en el respeto a la vida, a las diferencias y a los derechos humanos”.

Ese texto condensa lo que para una gran mayoría de personas –creyentes y no creyentes— es el mensaje esencial de Monseñor Romero, quien desde el 14 de octubre de 2018 se ha convertido San Romero de América. Al transmitir ese mensaje, el Presidente Sánchez Cerén no sólo se puso en sintonía con los ideales fundamentales de San Romero, sino también en sintonía con las aspiraciones de figuras católicas de primer nivel –como el Papa Francisco, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez y el Nuncio Apostólico, Monseñor Santo Gangemi— que, guiados por los ideales y el ejemplo del santo salvadoreño, han hecho llamados para trabajar por la paz, la justicia y la vida en El Salvador.

Y es que el desafío por edificar un país sin violencia, con justicia, sin desigualdades hirientes y con un pleno respeto a la dignidad humana sigue siendo tan actual y urgente, como lo fue en tiempos de San Romero. Eso no podrá hacerse sin un vuelco radical en los ejes configuradores de la realidad nacional: la economía, la política y la cultura.

En algunos ambientes se escucha decir que debemos edificar un país según el corazón de Dios. Para los que no son creyentes –lo cual no quiere decir que sean malas personas, que no tengan ideales o que no deseen trabajar un El Salvador distinto al actual— la apelación al “corazón de Dios”, como fuente orientadora, escapa a sus pretensiones o, más aún, no tiene ninguna fuerza para desencadenar, en ellos, un compromiso cívico o para delinear un proyecto social, cultural, político y económico, viable y realista, y para lo cual son herramientas imprescindibles el conocimiento científico, y sus aplicaciones tecnológicas, y una sólida base moral que no debe agotarse, aunque se nutra de su riqueza, en fuentes morales de procedencia religiosa.

Por otro lado, para los creyentes cristianos –sobre todo esos a los que no les son ajenas las enseñanzas de la teología negativa— la pretensión de querer conocer a Dios –su voluntad y deseos, que tiene corazón y que hay algo inscrito en ese corazón— no es más que un ejemplo de la soberbia humana y, por qué no, también de la inevitable ignorancia que se deriva de la inaccesibilidad a ese misterio en que consiste lo absolutamente absoluto.

Más prudente sería decir que, en el caso concreto de nuestro país –con su historia, condicionamientos, estructuras de poder, formas de convivencia y cultura—, una figura como San Romero podría convertirse en ese desencadenante de un proceso de transformación de El Salvador, en sus estructuras fundamentales, para lo cual –como punto de partida— no debería perderse de vista la integralidad de su trayectoria de vida y su legado, es decir, se trataría de mantenerlo vigente, actuante y operativo, como “Monseñor Romero”. La tentación de afirmar que el país debería ser edificado según el “corazón de Monseñor Romero” se impone casi automáticamente.

Pero es una tentación a la que –por lo menos en estas líneas— no hay que ceder. Por un lado, la noción está fuertemente teñida de romanticismo y sentimentalismo, lo cual fácilmente puede conducir, en el caso de Romero, a una espiritualización de su vida y legado. Por otro lado, la noción es heredera de una visión que pone al corazón (y a su lugar en el cuerpo) como centro de la voluntad y decisiones morales de las personas.

Por eso se dice de una persona que hace el mal que “no tiene corazón”; o también, cuando se quiere respaldar la solidez moral de una afirmación, se dice “te lo digo con el corazón en la mano” o “te lo digo desde el fondo de mi corazón”. En realidad, lo correcto sería decir “te lo digo desde mi cerebro”, pero hasta ahora el corazón sigue teniendo la primacía como fuente de las decisiones (y compromisos) más firmes y profundas.

Pero ciertamente, no sólo el cerebro de Monseñor Romero estuvo en la base de sus decisiones y opciones más reflexivas, sino todo su cuerpo, sus sentidos, sus emociones y sus sentimientos. Aunado todo ello a sus conocimientos filosóficos y teológicos, a su cultura –tejida a partir de sus orígenes familiares en Ciudad Barrios—, a sus gustos musicales, a sus conocimientos históricos, políticos, económicos, sociológicos, a su experiencia con las víctimas de la violencia, a las tensiones eclesiales que enfrentó, a sus lecturas del Evangelio y a su fe. Todo esto cristalizó en un conjunto de principios, valores, exigencias y obligaciones morales: los ideales de Monseñor Romero.

Son esos ideales –entre los que destacan la primacía de la dignidad de las personas, la promoción del bien común y la justicia, la opción por las víctimas, el rechazo de la violencia que genera violencia, la defensa de los derechos humanos, el compromiso con la paz justa, el respeto de la memoria histórica, la resistencia a la opresión, la solidaridad, la fraternidad y la tolerancia— los que, por universales, tienen toda la potencialidad para mover a los distintos sectores del país a un compromiso con un nuevo proyecto de nación.

Ninguna persona de buena voluntad, con una decencia mínima y con capacidad de razonar, puede sustraerse a esos ideales, independientemente de sus opciones y creencia (o increencias) religiosas. Y ello porque los ideales de San Romero –del obispo y mártir Monseñor Romero— apuntan al universo moral de las personas, es decir, al marco de principios, valores y creencias a partir del cual aquéllas actúan y toman decisiones.

En fin, edificar un país según los ideales de Monseñor Romero –de San Romero— supone la permeabilización de la sociedad por esos ideales, de modo que sean el crisol de una nueva cultura, una cultura del compromiso solidario, del respeto y cuido del débil; de renuncia a la ostentación, el consumismo, el individualismo y el abuso; de la justicia económica y de la convivencia en paz.

San Salvador, 14 de octubre de 2018

Users Today : 15

Users Today : 15 Total Users : 35460146

Total Users : 35460146 Views Today : 24

Views Today : 24 Total views : 3418807

Total views : 3418807