Por Pablo Dávalos

Resumen

La teoría económica moderna parte de la categoría de “equilibrio general” como una condición necesaria para la comprensión del funcionamiento de la economía. Sin embargo, existen ahora fenómenos económicos que son irreductibles al equilibrio general. Las corporaciones de la sociedad de la información definen su estructura de precios por fuera de toda consideración del equilibrio general. Esto ha generado dos fenómenos que son incompatibles con la teoría económica moderna: de un lado hay corporaciones que han endogenizado la demanda, es decir, han convertido a los consumidores en vectores de su propio modelo de negocios; y, de otro, han exogenizado la oferta, es decir, se han desprendido de todo proceso productivo. Para hacerlo se necesitan de condiciones de posibilidad previas, esas condiciones son políticas y tienen que ver con la desarticulación política a los trabajadores, con las medidas de austeridad y con el debilitamiento del Estado, entre otras. Esto conduce a que la estructura social sobre la cual se definen los precios en la sociedad de la información y por fuera del equilibrio general, sea política, lo que conlleva al retorno de la economía política.

Palabras clave: endogenización de la demanda, homo economicus, exogenización de la oferta, neoliberalismo, desarticulación de la clase obrera

El marco teórico del mainstream de la economía moderna

El neoliberalismo transformó de manera radical el concepto de “mercado”. De ser un espacio social destinado al intercambio entre vendedores y compradores a partir de un sistema de precios, el neoliberalismo lo transformó en una esfera de regulación social y validación de decisiones políticas. Para el neoliberalismo el mercado no solo permite el encuentro entre oferta y demanda, sino que, además, ratifica a la sociedad en sus decisiones políticas y su capacidad de regularse a sí misma.

La construcción de instituciones sociales que siempre se habían relacionado con la ley, la justicia y la costumbre, ahora ceden el paso a la racionalidad económica del mercado porque se asume que los criterios de eficiencia y la racionalidad solamente pueden ser expresados y validados desde el mercado, de ahí que se afirme que todas las instituciones sociales sean económicas y que todo cambio histórico de la humanidad, en realidad, se debería a los cambios en los precios relativos.

Sin embargo, la teoría económica clásica, es decir, el pensamiento que proviene de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx, entre los más importantes, siempre había integrado el mercado a la producción y, a su vez, la producción al trabajo y a la división del trabajo. Marx, de su parte, nunca asimiló la producción al mercado sino que había integrado al mercado como la esfera que realizaba el valor que, de su parte, se había generado en la producción. El mercado, en tanto circulación del valor, nunca crea valor: lo realiza. La única excepción que Marx previó fue aquella del transporte de mercancías.

Para que el mercado se transforme en algo más que un espacio de compra y venta y se convierta en un regulador de toda la sociedad, que incluye a sus decisiones políticas, era necesario una amputación teórica radical: separarlo de la producción. Este proceso se realizó a fines del siglo XIX y se construyó a lo largo del siglo XX con la denominada teoría económica moderna.

De esta manera, el eje de toda la discusión económica asume al mercado como algo más que un concepto económico, en realidad lo considera como regulador social. La producción de mercancías se convierte en un asunto técnico y se desplaza hacia la administración de empresas y la microeconomía. Así, se efectúa un proceso inverso a aquel de la economía clásica: se transforma a la producción en una determinación de la circulación (el mercado).

El valor de las mercancías tendría que ver, en efecto, con el mercado como el locus desde el cual los consumidores asignan el valor a partir de sus decisiones supuestamente racionales, autónomas y libres en un contexto de libre concurrencia. Los consumidores se acercan a la mercancía y deciden adquirirla en función de un concepto que tiene un fuerte componente metafísico: las preferencias reveladas. Esos seres humanos convertidos en una determinación de la mercancía (un fenómeno que ya había sido advertido por Marx en el análisis de la alienación y en el fetichismo de la mercancía), se transforman, para la teoría económica moderna, en homo economicus.

De todos los conceptos económicos elaborados en el siglo XIX, quizá aquel de equilibrio económico sea uno de los más importantes no solo por sus implicaciones económicas sino incluso por sus consecuencias políticas y metafísicas. El equilibrio de mercado, para la economía moderna, implica una utilización racional de recursos escasos y la máxima satisfacción tanto para los consumidores como para los productores, lo que conduce a la sociedad a una realización de sí misma. El equilibrio económico es ese punto metafísico en donde coinciden la supuesta utilidad del homo economicus y la rentabilidad de los empresarios y en donde la sociedad también alcanza el máximo nivel de racionalidad posible con un sistema de precios dado y a partir de recursos escasos. El equilibrio económico petrifica a la historia y hace imposible pensar en cualquier transformación social.

El concepto de equilibrio general fue formulado por Leon Walras a fines del siglo XIX. Se construye metodológicamente el encuentro entre dos fuerzas casi naturales (oferta y demanda) que, al coincidir, se anulan mutuamente y dejan en su punto máximo la función de utilidad para compradores y vendedores. Ese punto máximo, la teoría económica moderna, lo denomina margen.

En la oferta constan todos los bienes y servicios realizados por los productores con una dotación inicial de factores (tierra (o naturaleza), trabajo y capital (incluye tecnología y gestión)), que buscan el máximo posible de rentabilidad para su inversión. En la demanda, en cambio, están los consumidores que, en tanto homo economicus, son plenamente racionales en cuanto a sus gustos y preferencias, y que pueden discriminar de forma racional aquellos bienes y servicios que maximizan su utilidad con la restricción del ingreso disponible.

Para la oferta y la demanda, el precio constituye una información que les permite tomar decisiones que se consideran racionales. Todas esas decisiones que se toman de manera libre, autónoma y soberana en el mercado conducen, finalmente, al equilibrio general de toda la sociedad.

El concepto de equilibrio de mercado, que Marx consideraba un concepto vulgar porque no permitía ninguna comprensión del capitalismo en tanto sistema económico, por supuesto que ha cuestionado desde diferentes visiones y marcos teóricos; sin embargo, la construcción del mainstream implica y supone la invisibilización de sus críticos.

La noción de equilibrio general de la economía es el punto nodal de todo el discurso económico del siglo XX y también del siglo XXI. Se asume como una posición de principio epistemológico sobre la cual descansa toda la analítica de la economía moderna. Si este principio epistemológico se cae, se derrumba todo el edificio conceptual construido sobre él. Por ello no hay cabida para ninguna forma de reinterpretar, criticar, cuestionar o siquiera poner en debate la noción de equilibrio general.

Aunque sumario, pero este es el marco general que subyace a la teoría económica moderna y su enfoque de equilibrio general. Se llama equilibrio general porque en él coinciden, a saber, los tres mercados más importantes: el mercado de trabajo, el mercado de capitales y el mercado de bienes y servicios. Toda posición que mueva a los precios de sus posiciones de equilibrio implica distorsiones que no tienen nada que ver con el mercado sino con fuerzas exógenas a él, porque el mercado, se supone, llega de forma natural y espontánea al equilibrio en función de su capacidad de autorregulación. En este enfoque de la teoría económica moderna, quien puede desplazar a la economía de sus posiciones de equilibrio general es, habitualmente, el Estado.

Ahora bien, no quiero sumarme a las críticas del concepto de equilibrio general de mercado y, menos aún a la crítica al marco epistemológico del neoliberalismo, que son múltiples, vastas e importantes sino, más bien, ponerlo en otra perspectiva y que tiene que ver con la posibilidad de que la demanda de mercado pueda ser endogenizada por las empresas mientras que, al mismo tiempo, estas empresas puedan exogenizar la oferta, lo que daría lugar a la anulación práctica del equilibrio económico o, en todo caso, a una posición bastante alejada de las prescripciones teóricas del discurso actual de la economía.

En otros términos, hay un contexto en el cual existen determinadas empresas con tal capacidad de dominar al mercado que pueden conocer casi con exactitud a la demanda, mientras que, al mismo tiempo, deciden dejar de producir los bienes y servicios que tradicionalmente comercializaban y, no obstante, mantienen una posición de dominancia de mercado sobre esos bienes que ya no producen directamente. Para estas empresas, la oferta y la demanda ya no son fuerzas ciegas que llevan al equilibrio general sino más bien determinaciones de su propio modelo de negocios. Ellas definen e imponen sus precios por fuera de toda consideración de equilibrio de mercado, competencia, racionalidad de los consumidores, preferencias reveladas, en fin.

Si esto es así entonces el equilibrio general, definitivamente, adquiere otra significación. ¿Cuál es esa nueva significación? Y ¿cómo la oferta y la demanda pasan a convertirse en determinaciones de cierto tipo de empresas? ¿Qué significa que estas empresas (o, si se quiere, corporaciones) puedan endogenizar la demanda y, al mismo tiempo, exogenizar la oferta? Si anulan al equilibrio ¿qué pasa con la economía de mercado?

La endogenización de la demanda y exogenización de la oferta

Son cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo y las consecuencias sobre los sistemas de regulación del capitalismo de los avances tecnológicos y de la emergencia de la economía de la información. Son avances cuyos contornos se han perfilado a partir de la segunda década del siglo XXI y que dan cuenta de niveles de concentración y centralización del capital a niveles inéditos.

En un grado determinado de concentración y centralización y, al mismo tiempo, de desarrollo tecnológico y de especulación financiera, ciertas corporaciones tienen la capacidad de anular los efectos aleatorios y la incertidumbre de la oferta y la demanda, es decir, del mercado. Para esas empresas, el mercado es otra cosa que aquella de la descripción original del siglo XIX y XX. Es, ahora, un espacio que ellas controlan por entero y que forma parte de sus propias determinaciones. De límite externo ha devenido en determinación interna.

No se trata solamente de una posición de monopolio o de acuerdo colusorio del mercado sino de algo más profundo, más vasto y más complejo. Se trata de la forma por la cual un determinado grupo de corporaciones dejan de producir bienes y servicios y, al mismo tiempo, se dedican a producir patrones de comportamiento que implican administrar la demanda a voluntad.

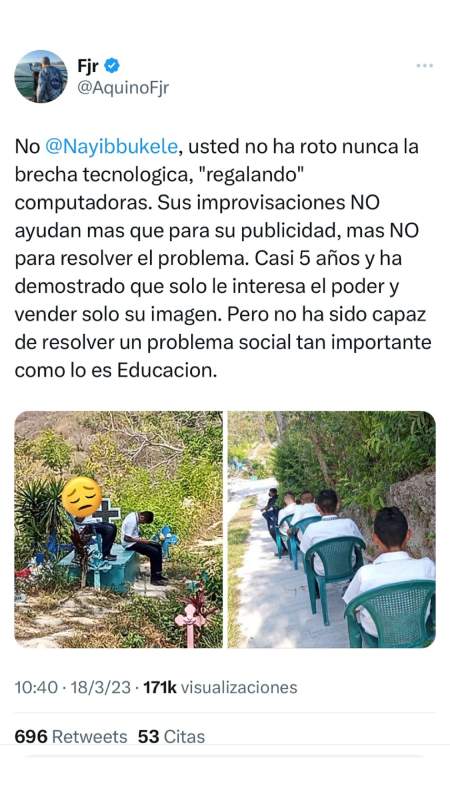

Este proceso que empieza con la sociedad de la información, se consolida, amplía y profundiza con la masificación del uso de redes sociales, el incremento de las capacidades de conexión a internet, la irrupción de la inteligencia artificial, el abaratamiento y el fácil acceso de los dispositivos tecnológicos, entre ellos los teléfonos inteligentes, entre otros, son los que ahora permiten la conversión de la subjetividad humana como una determinación de la corporación para administrar la demanda a su antojo.

Creo que las nuevas tecnologías están logrando lo que a primera vista puede ser imposible: que las empresas puedan conocer de tal forma al consumidor que puedan registrarlo, inscribirlo y adecuarlo a sus propios modelos de negocios como un vector de su modelo de gestión. De esta manera, la demanda, al menos como la conocíamos y como se la había teorizado desde el siglo XIX, para estas corporaciones, desaparece en su formato original. La demanda de mercado es ahora, para ellas, una determinación que nace, se dispone, define y condiciona como un vector que ha sido previamente precisado y estructurado dentro de sus propios modelos de negocios.

A este proceso de endogenización de la demanda de mercado se suma otro: estas corporaciones se desprenden de la producción para concentrarse en la administración de las preferencias del consumidor. Es decir, la oferta se exogeniza de la empresa. La producción, en tanto espacio para la creación de bienes y servicios, sale de la esfera de la empresa. Así, estas corporaciones dejan de preocuparse de la producción y, más bien, se concentran en la administración de la demanda.

El desarrollo de las tecnologías de la información, con la expansión de las redes sociales, con el perfeccionamiento y rápida propagación de la inteligencia artificial, con las capacidades de conectividad cada vez más exponenciales (las próximas redes 6G por ejemplo), y con el desarrollo de nuevas tecnologías, como es el caso de la computación cuántica y los enlaces cuánticos, las biotecnologías y las nanotecnologías, entre otros, otorgan a cierto grupo de corporaciones capacidades tecnológicas que son inéditas y que les conducen a alterar de forma importante la estructura misma de la economía.

Ahora pueden hacer algo que era imposible en el siglo XX: individualizar su producción sin perder sus economías de escala y llegar a tal conocimiento de la demanda que pueden generar patrones de comportamiento en los consumidores para inscribirlos dentro de sus propios modelos de gestión y de negocios.

Pero ¿cómo lo hacen? ¿De qué forma han logrado, de una parte, dejar de producir y, de otra, incidir sobre la subjetividad de los consumidores para administrarla a su conveniencia? Y, ¿qué consecuencias tiene esto para la teoría económica? O más bien, ¿qué tipo de teoría económica debería ocuparse de estos fenómenos? Esto nos lleva a una cuestión importante: ¿Hacia dónde va el capitalismo?

El mercado como espacio de incertidumbre: la regulación en el capitalismo

Una empresa se enfrenta siempre a un entorno de indeterminación e incertidumbre con respecto al mercado. Mientras que para la empresa la producción no guarda ningún misterio y puede planificar al detalle todos los procesos productivos, en cambio el mercado se le presenta con un enorme signo de interrogación.

Es por ello que las empresas han invertido tanto en el conocimiento, predicción y comprensión de las tendencias del mercado. Es por ello también que se han desarrollado campos analíticos como la neuro-economía y la economía del comportamiento, porque las empresas buscan intuir de la manera más cierta la forma por la cual se comportarán los mercados para poder reducir la incertidumbre, los gastos asociados a ella y, por ende, incrementar su rentabilidad.

Una de las formas arcaicas que tienen las empresas para domeñar los mercados es a partir de su control directo, sea por la vía de los monopolios o los monopsonios, o por la vía de los acuerdos colusorios de mercado. Pero son controles exógenos al mercado. Son, en realidad, distorsiones al mercado y, por tanto, al equilibrio general. Es por eso que los textos de economía analizan de forma particular la formación de precios de los monopolios porque suponen alteraciones al equilibrio de mercado.

¿Qué pasaría si una empresa puede reducir casi a cero la incertidumbre del mercado sin distorsionarlo? En ese caso la empresa se confronta a un horizonte de certezas hacia el cual puede converger su producción. Sabe exactamente qué es lo que tiene que producir y para quién es esa producción. Fue esa transformación la que provocó el denominado “toyotismo” de la producción justo a tiempo en los años setenta del siglo pasado.

Pero el toyotismo no alteró la incertidumbre del mercado, simplemente la adecuó a las necesidades de las empresas. En vez de la producción en masa del fordismo, el toyotismo se ajustó a las exigencias de la demanda. Desde la demanda nacían las señales que se replicaban hacia toda la empresa. La demanda de mercado, en todo caso, siempre era un factor exógeno a la empresa.

Ahora bien, este modelo del toyotismo empieza a transformarse en la sociedad de la información. Las nuevas empresas endogenizan la demanda y, casi al mismo tiempo, exogenizan la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas van un paso más allá del toyotismo. Ahora pueden conocer exactamente al consumidor. Y no se trata de un conocimiento ni marginal ni casual, sino amplio, riguroso y exhaustivo y a tal extremo que, incluso, llegan a conocerlo más allá de lo que el propio consumidor puede conocerse a sí mismo.

Para estas corporaciones de la sociedad de la información, los consumidores ya no representan ningún misterio. Estas corporaciones saben qué sienten, qué necesitan, qué les gusta, qué no les gusta, cómo distribuyen su tiempo, cuáles son sus filias, cuáles son sus paranoias, cuáles son sus excesos, cuáles son sus debilidades, etc.

Estas corporaciones tienen la posibilidad de desarrollar una especie de mapa cognitivo, afectivo, fisiológico e intelectual de todos y cada uno de sus consumidores reales y potenciales. Con ese mapa no solo que pueden ubicar su modelo de negocios sino también pueden generar señales imperceptibles sobre los patrones de conducta e interferir sobre ellos. Esto pone a estas corporaciones en otro nivel: de la incertidumbre del mercado ahora deben resolver el desafío de cómo interferir en los patrones de comportamiento del consumidor y transformarlos en vectores de su modelo de negocios.

De esta forma, la empresa endogeniza al consumidor. Lo transforma en una determinación de la propia empresa. Si la empresa tiene éxito puede crear una especie de reflejo condicionado o patrones de conducta condicionados que han sido diseñados desde la empresa.

Entonces, el desafío ya no consiste tanto en producir algo sino en endogenizar al consumidor dentro de la empresa y para ello se necesita de información. En efecto, la endogenización del consumidor no puede hacerse sin que el consumidor transfiera a las empresas todos sus datos personales, sus gustos, sus preferencias, sus dinámicas más vitales, los datos de su salud y fisiología, sus dudas más existenciales y sus proyectos de vida, de manera libre, voluntaria, sistemática, cotidiana y, además, gratuita. Es exactamente eso lo que hacen las redes sociales y las aplicaciones de internet. Son, literalmente, redes lanzadas hacia la subjetividad de las personas que, al caer en ellas, ponen en ellas toda su vida y, encima, lo hacen todo el tiempo y gratis.

Las corporaciones tienen información del número de pasos que ha dado una persona en un día determinado. De los circuitos urbanos o rurales que ha recorrido. De las compras que ha hecho. De su presión arterial y pulso cardíaco. De sus indicadores más importantes de su salud. De sus preferencias cotidianas. De su círculo social. De sus opiniones políticas. De su forma de conducir un coche. En fin.

En ese contexto, para estas corporaciones la producción, de forma paradójica, se convierte casi en un obstáculo porque le sustrae recursos de su objetivo más importante que es la endogenización del consumidor. Se trata de un proceso que lleva el fetichismo de la mercancía a un nivel más alto y que coloniza la subjetividad del consumidor de tal manera que el consumidor se convierte en una determinación de la empresa sin que tenga la más mínima idea de ello.

La empresa ya no solo produce un bien o un servicio, sino que también produce al consumidor de ese bien y de ese servicio. Estas corporaciones lo pueden hacer porque conocen los patrones de comportamiento y preferencias de los consumidores, no como un dato general y que ha sido extrapolado de otras variables, sino como un dato real y que tiene que ver con la propia información que el consumidor ha colocado en sus redes sociales.

Pero el volumen de información es tan grande y las posibilidades de integrarlas de manera consistente es tan vasta que se necesitan recursos tecnológicos gigantescos para hacerlo. Es en esa dinámica que se genera la inteligencia artificial, como un algoritmo que tenga capacidades heurísticas y probabilísticas para poder manejar la información que los consumidores diariamente exponen en las redes sociales.

Me voy a valer de un ejemplo, como un marco heurístico, de lo que quiero decir. En el siglo XXI existe, sobre todo en las sociedades capitalistas más avanzadas, una especie de culto al cuerpo y a la imagen. El filósofo francés Michel Foucault las denominaba las tecnologías del yo y tienen que ver con las derivas biopolíticas del neoliberalismo. Ahora bien, esto conduce a que prácticas relativamente extrañas ahora formen parte de la cotidianidad de millones de personas en todo el mundo y sin las cuales no se sienten conformes consigo mismas y que han generado importantes modelos de negocios e industrias. Una de esas prácticas extrañas tiene que ver con los gimnasios y el trabajo sobre el cuerpo. Existen, en efecto, muchas industrias detrás de ese culto al cuerpo (farmacéuticas, ropa deportiva, aplicaciones, etc.). Pero de todas ellas, quisiera detenerme en las corporaciones de ropa deportiva como Nike, Puma o Adidas, entre otras.

Cada una de ellas, ha logrado influir sobre la subjetividad de millones de personas que se han convertido en usuarios permanentes de eventos deportivos y que adquieren una serie de gadgets, ropa deportiva y uso de aplicaciones que les obligan a cambiar sus rutinas diarias de vida. Este comportamiento de las personas, aparentemente autónomo, en realidad se integra a las necesidades de las corporaciones cuando ellas saben exactamente lo que piensan y sienten estas personas y los motivan a que adopten ciertos comportamientos, entre ellos, el uso del gimnasio (fitness) y sus rutinas (o el jogging).

Estas corporaciones, que han exogenizado la producción (actualmente ninguna de ellas fabrica ropa deportiva, ni zapatos deportivos ni nada en concreto en realidad), ahora se concentran en las conductas de las personas. Así, han experimentado un proceso de alteración que tiene que ver con las mutaciones del capitalismo: primero se transformaron en corporaciones dominantes gracias a su economía de escala; luego trasladaron su producción hacia subcontratistas gracias a la delocalización en zonas especiales de desarrollo económico, lo que les obligó a concentrarse en la gestión de la marca; y, finalmente, han vinculado la marca con patrones de comportamiento del consumidor para administrar la demanda.

De esta forma, la marca de la corporación es solo una interfaz para la intervención directa sobre la conducta. Se trata de influir sobre la conducta para provocarla a que asuma hábitos y costumbres que, en otras circunstancias, habrían sido imposibles. Así, logran movilizar millones de personas todo el tiempo a través de eventos deportivos, maratones, o jornadas extenuantes con los pretextos más variados pero que generan fenómenos sociales que han sido creados expresamente desde estas corporaciones.

Muchas personas quizá en algún momento de epifanía retornen a ver el ambiente del gimnasio, del fitness o del jogging y se pregunten “¿qué hago aquí?”, o “¿por qué estoy haciendo esto?”. Es solamente un relámpago de lucidez que alumbra el absurdo de su situación. No están ahí por motu propio. Están ahí porque han sido condicionados. Porque su propia subjetividad ha dejado de pertenecerles. Pero no lo saben. Se esfuerzan en el gimnasio hasta más allá de lo posible y transitan todo el día con ese cansancio que los obliga a tomar suplementos y drogas para mantenerse siempre en esa forma; así, establecen sus propios horarios de vida para robarle tiempo al descanso o a la recreación, y pasar en el gimnasio o en el jogging o en algo parecido, solamente por el culto al cuerpo: biopolítica pura. Todo ello revela una colonización de la subjetividad que va más allá de la alienación que describía Marx.

¿Cómo una corporación, como Nike por ejemplo, pasó de la producción de artículos deportivos a la gestión de la marca, y de ahí a la formación y administración de conductas? Quizá porque tienen a su disposición algo que no existía en el siglo XIX cuando se conformó la teoría de los mercados y del equilibrio general. Ahora tienen información real y permanente de todos y cada uno de los consumidores. Y se trata de un insumo abundante, gigantesco y que cada día crece más y que para estas corporaciones tiene un costo marginal nulo, es decir, es casi gratuito. Se trata de una mina de proporciones colosales que necesita de empresas de minería de esa información. El principal extractivismo del siglo XXI no es del petróleo, ni del oro, ni de ningún commodity. El principal extractivismo es la minería de datos. Es el extractivismo sobre la subjetividad de todos y cada uno de nosotros.

De esta forma, para estas corporaciones el mercado quiere decir otra cosa que aquello que define la teoría económica tradicional. Esta vez, el mercado no tiene nada que ver entre el encuentro del consumidor con su oferta. Ahora, son el espacio en el cual se produce la disputa sobre la conciencia de lo humano y la colonización de la subjetividad personal. Los consumidores dejan de ser impredecibles. Se convierten en vectores. Pero su dirección, en tanto vectores, no depende de ellos, sino de aquella que ha sido impregnada desde estas corporaciones.

Volvamos al caso de una de ellas. Nike por ejemplo. Hace ya varias décadas que Nike dejó de producir y empezó a descargar sobre sus subcontratistas las responsabilidades de la producción de ropa, zapatos y accesorios deportivos. El proceso previo fue la liberalización comercial que empezó en el año 1979 en China con las Zonas Especiales de Desarrollo Económico. Las empresas, cuando comprendieron que en esas Zonas de Desarrollo Económico que empezaron a proliferar en todo el sudeste asiático, les permitían reducir sus costos laborales, decidieron relocalizar y delocalizar sus líneas de producción. Nike es una de ellas. Pero Nike entendió rápidamente que no solo podía relocalizar su producción sino también exogenizarla, es decir, trasladar hacia terceros todas sus líneas de negocios relacionadas con la producción. Ahora Nike, strictu sensu, no produce ningún bien. Todos ellos han sido transferidos hacia empresas subcontratistas. Muchas de ellas están en esas zonas especiales de desarrollo económico del sudeste asiático aunque se han replicado por todo el mundo.

De esta forma, muchas empresas pasaron de la relocalización y delocalización al outsourcing. Así por ejemplo, Apple ha transferido a Foxconn, una empresa de Taiwan, la fabricación de todos sus productos.

Pero las empresas pueden exogenizar la producción y asegurarse de la propiedad intelectual de su marca gracias a los derechos de propiedad intelectual y sus instrumentos jurídicos internacionales que han sido avalados y reconocidos por los Estados a través de los acuerdos internacionales de inversión; el reconocimiento a los tribunales internacionales de justicia para controversias relacionadas con las inversiones, y gracias también a que los Estados consideran a la inversión extranjera directa la capacidad de determinación de la tecnología, la innovación y el empleo en sus propias economías.

En la exogenización de la producción en primera instancia la corporación se queda con la marca, de ahí la importancia del derecho a la propiedad intelectual y los tribunales de conciliación y arbitraje para diferencias relativas a inversiones. Son, de hecho, sus subcontratistas los que finalmente producen todo lo que estas corporaciones negocian. Pero esos subcontratistas, a su vez, tienen a su disposición una fuerza de trabajo abundante, barata y que, gracias a las zonas especiales de desarrollo económico, no tiene capacidad política de interferir en la producción porque tienen prohibida toda forma de sindicalización. Se produce así una situación paradójica: los trabajadores crecen a escala global pero, como clase obrera, prácticamente están anulados. Políticamente los obreros son irrelevantes.

Es una fuerza de trabajo precarizada a nivel global. La precarización laboral es el otro lado de la exogenización de la producción. La precarización es, en realidad, creada desde la anulación política de la clase obrera y, por ello, corresponde a una dinámica política. Sin embargo, para que la precarización se convierta en un vector clave de la producción globalizada es necesario evitar que el Estado intervenga sobre la sociedad, sobre todo a través de la regulación, control y política social. Al mismo tiempo es necesario que los derechos de los trabajadores se anulen políticamente. El Estado debe achicarse. Así, la exogenización de la producción es también un resultado de las políticas de austeridad que recortan al Estado y las políticas de des-sindicalización que destruyen la capacidad política de los trabajadores.

En ese contexto, las referencias teóricas de la economía se quedaron en el siglo XX. El equilibrio general no es ni funcional ni metodológicamente pertinente para comprender a las corporaciones del siglo XXI, sobre todo a aquellas que manejan, controlan y administran la demanda y la oferta.

El precio: un espacio de disputas políticas

Estos procesos de endogenización de la demanda y exogenización de la oferta suscitan una cuestión: ¿qué significación tienen para el equilibrio económico? Si el equilibrio económico, supuestamente, es el locus desde el cual se estructuran y definen los sistemas de precios globales, pero si ya no existen como fuerzas cuasi-naturales ni la oferta ni la demanda, entonces, ¿cómo se forman los precios en contextos de endogenización de la demanda y exogenización de la oferta? Por ejemplo, ¿por qué la suscripción al Chat GPT de OpenAI o Midjourney tiene ese precio y no otro? ¿De dónde y cómo se estructuró ese precio? ¿qué tienen que ver esos precios con la demanda, con las preferencias reveladas del consumidor, con el equilibrio general, con los costos marginales de producción? Lo mismo puede decirse con un vasto conjunto de aplicaciones de internet y sus precios.

Si en esos precios no existe la lógica del equilibrio entre oferta y demanda, porque parten de un precio que es inelástico y que ha sido impuesto por fuera de cualquier punto de encuentro entre oferta y demanda y, por tanto, sin relación alguna con la competencia de mercado, entonces ¿cómo se definen? ¿qué significación tienen para el capitalismo? ¿qué rutas abren para los procesos globales de acumulación de capital? ¿cómo se estructuran esos precios?

Esto nos lleva a una constatación: los precios de las corporaciones de la sociedad de la información se estructuran, establecen, definen e imponen por fuera de la racionalidad económica y sin relación alguna con el cálculo económico; porque se han formulado desde otras determinaciones que no tienen relación con la economía, al menos con aquella economía que describen y analizan los libros de texto y el discurso oficial de la economía moderna.

Los precios que se originan desde estas corporaciones de la sociedad de la información nada tienen que ver con la racionalidad económica del siglo XX. Esos precios expresan procesos relativamente novedosos como son la endogenización de la demanda y la exogenización de la oferta.

Si esos precios no nacen desde la economía, porque no tienen relación alguna con el equilibrio económico, ni las preferencias reveladas del consumidor, entre otras, entonces ¿cómo se definen? ¿cuál es su estructura más fundamental? Y una intuición clave es que los procesos más fundamentales que definen esos precios en realidad obedecen a fenómenos políticos y globales. Esos precios, a la larga y esencialmente son políticos. Dependen de circunstancias y procesos políticos concretos e históricamente determinados.

Para que los ciudadanos pongan su información personal en las redes se necesita de la desregulación a las corporaciones que administran esta información y esas redes. Para que estas empresas puedan realizar minería de datos (machine learning, big data, data science, etc.), también se necesita de desregulación y de asimetrías entre el poder de los ciudadanos y aquel de las corporaciones. ¿Qué poder regulador controla el uso de datos, por ejemplo, de Google? ¿Qué estructura legal regula el hecho que OpenAI haya usado a toda la humanidad literalmente como conejillo de Indias para sus programas de inteligencia artificial? ¿Qué instancias de control ético y moral pueden regular y controlar el uso de la información que utiliza Alexa?

Para que las corporaciones puedan colectar datos globales y administrarlos necesitan de la complicidad de los Estados, los sistemas jurídicos y los sistemas políticos a escala global. Para que se pueda exogenizar la oferta se necesita precarizar al trabajo y, para que esto ocurra, se necesita deconstruir y derrotar políticamente a la clase obrera y eso, por definición, es una tarea política. Para proteger los derechos de propiedad intelectual de las marcas se necesita que los Estados realicen convergencias normativas hacia las prescripciones hechas por estas corporaciones en los tratados de libre comercio o acuerdos internacionales de inversión que son instancias, de hecho, políticas y en las cuales no participa la sociedad.

En definitiva, la endogenización de la demanda y la exogenización de la oferta tienen sustratos políticos y, evidentemente, globales. Es desde esa trama de circunstancias políticas que se crean las condiciones de posibilidad para que estas corporaciones puedan definir sus precios prescindiendo del mercado y de los equilibrios de mercado y de toda la racionalidad económica del siglo XX. De esta manera, entramos en una etapa en la que los precios dejan de ser económicos para convertirse en determinaciones políticas. Los usuarios o consumidores nada pueden hacer contra este sistema de precios que ahora se convierte en una gigantesca aspiradora de rentas.

La principal significación del equilibrio económico en circunstancias en las que la demanda se ha endogenizado y la oferta se ha exogenizado es que, esta vez, los precios adquieren una consistencia fundamentalmente política y el equilibrio general de la economía se transforma en una categoría política de desequilibrio general entre ciudadanos y corporaciones. A mayor desequilibrio mayores rentas para estas corporaciones. Un desequilibrio que se mantiene, consolida y expande gracias al poder político de estas corporaciones y a la debilidad de los Estados, de la democracia y de la clase obrera.

Si esto es así, entonces la trama que sostiene a estos precios se confunde, imbrica y yuxtapone a los procesos productivos que aún conservan aquella trama que los define desde el siglo XIX. En esa mezcla, el capitalismo contamina todos los procesos productivos y los lleva, de grado o por fuerza, a esa lógica en la que los precios se definen desde la política. Son precios que deben dar cuenta de las circunstancias políticas que contribuyen a conformarlos, sostenerlos y consolidarlos, es decir, la política como relaciones de poder, como espacios de luchas, resistencias, violencia e imposiciones. Es el retorno de la economía política.

Endogenizar la demanda y exogenizar la oferta implica administrar políticamente los precios y eso supone administrar políticamente a la sociedad. La lucha política que se supone se inscribía en las coordenadas del sistema político, en realidad se define antes: en la economía política. Se trata, por tanto, de un vasto proceso político que le permite a las corporaciones asegurar y controlar las condiciones políticas desde las cuales se estructuran estos precios como vectores políticos.

Quizá sea por ello que un espacio ad hoc y contingente como el Foro de Davos, finalmente, sea más importante y trascendente que cualquier Asamblea de Naciones Unidas. Porque en el Foro de Davos se trazan las coordenadas políticas (y, sobre todo, geopolíticas) sobre las cuales van a actuar las corporaciones de la sociedad de la información y se definen las coordenadas de esas luchas políticas.

Esto pone en otro nivel la lucha por las reivindicaciones sociales. Si los precios ahora constan en la esfera de la política, entonces será la política quien imponga sus límites y trace sus posibilidades. Pero para ello es necesario que los trabajadores puedan abrir la política para la discusión de la economía de la información. Para hacerlo, los trabajadores necesitan capacidad política que, lamentablemente, por ahora no tienen. Quizá ese sea uno de los retos del futuro y de la nueva izquierda.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente: https://rebelion.org/transformaciones-en-el-capitalismo-de-la-informacion/

Users Today : 122

Users Today : 122 Total Users : 35459588

Total Users : 35459588 Views Today : 198

Views Today : 198 Total views : 3417956

Total views : 3417956