México / 7 de octubre de 2018 / Autor: Rafael de Hoyos / Fuente: Nexos

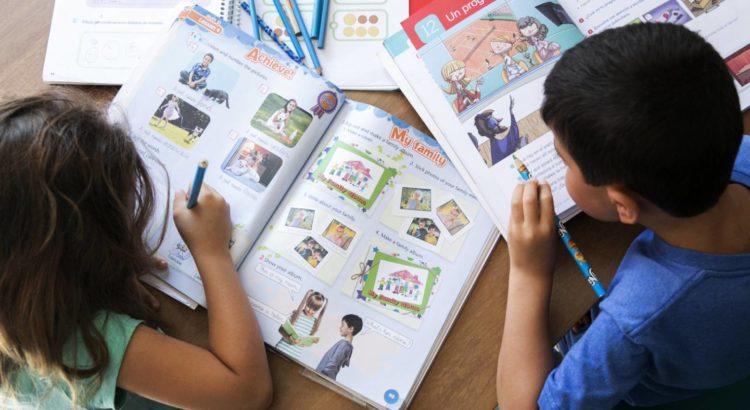

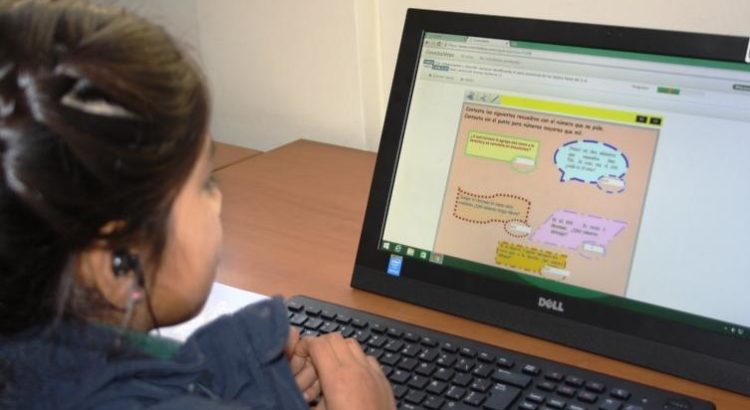

El supuesto que asistir a la escuela equivale a que los niños aprendan —en el caso del sistema educativo mexicano— es erróneo en la mitad de los casos. Más de la mitad de los estudiantes en el sistema educativo mexicano, cerca de 16 millones niños y jóvenes, no adquieren los aprendizajes mínimos necesarios, es decir, no comprenden textos ni pueden utilizar operaciones matemáticas básicas para resolver problemas cotidianos. Sin estas competencias básicas el futuro de nuestros niños y jóvenes no parece muy prometedor. Difícilmente podrán insertarse en el mercado laboral, su capacidad para utilizar nuevas tecnologías e innovar será muy restringida y su participación en los procesos democráticos se limitará, en el mejor de los casos, a votar. El que nuestros niños y jóvenes vayan a la escuela pero no aprendan no solamente es una pérdida de recursos, un potencial no aprovechado, es, además, una gran injusticia. No es justo para los padres que asumimos que nuestros hijos van a la escuela a aprender, no es justo para el contribuyente mexicano que paga impuestos a cambio de servicios públicos de calidad. Pero, sobre todo, no es justo para los millones de niños y jóvenes que provienen de un hogar en pobreza. Para ellos, el contar con una buena educación es una de las pocas vías a través de las cuales podrán salir de la pobreza.

Figura 1: Porcentaje de estudiantes que finalizan primaria

y tienen un nivel de logro mínimo necesario en matemáticas

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018

Esta crisis de los aprendizajes en México y en muchos otros países en vías de desarrollo está documentada en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018 “Aprender para hacer realidad la promesa de la educación” del Banco Mundial. La crisis impacta a cientos de millones de niños en todo el mundo, afectando el desarrollo futuro de varias generaciones. Como es común con las crisis globales, la incidencia recae más en los países más pobres. En países de ingreso bajo, menos del 20% de los niños que concluyen la primaria tienen niveles de logro por encima del mínimo en matemáticas (ver Figura 1). Al interior de los países, la crisis afecta más a los pobres, quienes más necesitan de una buena educación que genere las competencias necesarias para obtener un buen empleo y salir de la pobreza. Debido a la relación que guardan los aprendizajes presentes con los ingresos futuros, la crisis de los aprendizajes es uno de los factores detrás de la persistencia de la desigualdad del ingreso, al interior y entre los países.

La crisis de los aprendizajes no es producto del azar, es el resultado lógico de políticas que han sido implementadas sin tener el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo. A grandes rasgos, los sistemas educativos están compuestos de alumnos, docentes, insumos —como infraestructura escolar y materiales educativos— y formas de gestionar todos estos elementos para producir el proceso enseñanza-aprendizaje en la escuela (gestión escolar).

Ilustración: Patricio Betteo

Una condición que propicia el aprendizaje entre los alumnos es haber recibido la nutrición, estimulación e interacción temprana adecuada. Sin este conjunto de cuidados iniciales, las conexiones neuronales de los infantes no son las adecuadas para explotar todo su potencial de aprendizaje. Como se demuestra en la Figura 2, la diferencia en conexiones neuronales entre un infante sin carencias—parte de arriba de la figura, y el infante que vivió carencias agudas—parte baja de la figura, es abismal.

Figura 2: Conexión neuronal, infante sin carencias (arriba),

infante con carencias agudas (abajo)

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018

Las condiciones de inicio de los dos infantes en la Figura 2 —tomada de un estudio que se llevó a cabo en Bangladesh— ponen al niño pobre en clara desventaja para sacar provecho de sus años formativos. Lejos de resarcir estas desigualdades de origen, los sistemas educativos enviarán a los niños pobres a escuelas pobres con docentes ausentes o poco preparados, ensanchando las brechas originales. Por ejemplo, en los países más pobres de África, los docentes están ausentes una quinta parte del tiempo, entre los que van a la escuela, solo dos tercios están dentro del aula y sólo una fracción de los docentes que están dentro del aula tienen los conocimientos básicos y las habilidades para transmitir estos conocimientos.

La escuela es una organización compleja, en donde el director maneja recursos humanos, mantiene la infraestructura, incentiva la participación de los padres de familia, hace una planeación estratégica, implementa planes y programas de estudio. Lo cierto es que los directores de escuela tienen una gran responsabilidad para la cual no han sido formados. Los directores en México —como en casi todos los países del mundo— son docentes que fueron formados para enseñar, acumularon años de experiencia y, de la noche a la mañana, se convirtieron en directores de escuela. Como se demuestra en el Informe 2018, las habilidades de gestión de los directores de escuela son significativamente menores a las habilidades de gestión de directores de empresas en la industria de las manufacturas.

El Informe tiene recomendaciones puntuales de las cuales resalto cuatro que considero las más relevantes para México: (1) medir los aprendizajes de los alumnos y utilizar los resultados como un insumo para la mejora al interior de cada escuela; (2) implementar una política de primera infancia que provea nutrición, estimulación e interacción temprana a todos los infantes en hogares marginados durante sus primeros tres años de vida; (3) mejorar la calidad de la docencia a través de la profesionalización de la carrera docente y (4) formar y acompañar a los directores para que lleven a cabo una gestión centrada en los aprendizajes. Doy una breve explicación de cada una de estas cuatro recomendaciones.

Sin negar sus limitaciones, la extinta prueba ENLACE le dio, a cada una de las escuelas en el país, una radiografía sobre los niveles de logro en matemáticas y español y las áreas dentro de estas asignaturas que debían ser reforzadas. Como lo demuestra un estudio recientemente publicado, el proveer acompañamiento a las escuelas para ayudarles a interpretar los resultados de pruebas estandarizadas y utilizarlos como un insumo en el plan de mejora escolar, es suficiente para aumentar los aprendizajes de los alumnos.

No hay una intervención que haya comprobado su efectividad más que la política de primera infancia o el desarrollo infantil temprano. Al mismo tiempo, de las cuatro recomendaciones, esta es en donde México muestra los rezagos más importantes. Otros países de la región como Chile y Colombia ya implementan una política integral para mejorar las condiciones de inicio de los niños en condiciones de alta marginación.

Las políticas para profesionalizar la docencia y mejorar la gestión escolar forman parte de la Reforma Educativa de 2013. La introducción del mérito como criterio para la selección y promoción de los docentes seguramente tendrá un impacto positivo sobre la calidad de la docencia y, por lo tanto, los aprendizajes de los alumnos. Sin embargo, el vínculo entre las evaluaciones del Servicio Profesional Docente y los aprendizajes de los alumnos se dará en la medida en que los resultados de las evaluaciones sean utilizados para diseñar la estrategia de formación inicial y de docente en servicio. En el caso de la gestión escolar, la estrategia “Escuela al Centro” provee herramientas y formación a directores para que puedan ejercer de forma más eficiente el rol de gestores pedagógicos que retroalimentan a los docentes e incidan sobre los aprendizajes. Los elementos de “Escuela al Centro” están en línea con la evidencia más reciente que muestra los efectos positivos del “coaching”sobre las prácticas docentes y los aprendizajes de los alumnos.

Sin embargo, de poco sirve tener un buen diseño de políticas educativas si no podemos implementarlas a escala y de forma independiente a los ciclos políticos para asegurar continuidad. Para que eso ocurra, es necesaria una gran coalición en torno los principios fundamentales del sistema educativo que queremos construir, es decir, qué queremos obtener de nuestro sistema y qué necesitamos para alcanzarlo. Yo aspiro a tener un sistema educativo que garantice las competencias básicas de todos los niños y jóvenes, sin importar su ingreso, sexo, localización geográfica, educación de los padres, entre otros. Me parece que lo que necesitamos para lograrlo es más evidencia y menos ideología en el proceso de toma de decisiones y es ésta la contribución más importante del Informe 2018. El salir de la crisis de los aprendizajes y proveer aprendizajes a los 16 millones de mexicanos que están escolarizados pero no aprenden, no es solamente una obligación del Estado, es responsabilidad de todos. Aprender es un derecho, una manifestación del derecho a construir la vida que nos plazca, una consecuencia directa de nuestra legítima búsqueda por la libertad.

Fuente del Artículo:

https://educacion.nexos.com.mx/?p=1430

ove/mahv

Users Today : 8

Users Today : 8 Total Users : 35460756

Total Users : 35460756 Views Today : 13

Views Today : 13 Total views : 3419952

Total views : 3419952