Luis Bonilla-Molina

- Contexto

Las instituciones educativas (primaria, secundaria, universidad) fueron modeladas y reconfiguradas conforme los requerimientos del sistema capitalista de la primera y segunda revolución industrial. La máquina de partes ensamblables y componentes, que se complementaban para producir movimiento resultante del acoplamiento, fue no solo el paradigma epistemológico de funcionamiento de la sociedad y el modo de producción, sino la premisa que orientó al capitalismo en materia educativa, durante los dos primeros ciclos de revoluciones industriales.

La perspectiva de Comenio (1592-1670), se universalizó y prevaleció a la hora de estructurar la escolaridad en la sociedad capitalista industrial. Comenio había tomado en cuenta para su trabajo, tanto la experiencia griega como la del sistema educativo del imperio romano; en consecuencia, propuso un modelo educativo basado en el esfuerzo sistemático y escalonado, estructurado por ciclos asociados a edades. En el capítulo XXVII de Didáctica Magna, sobre “la división de las escuelas en cuatro especies conforme a la edad y el aprovechamiento” Comenio establece una estructura escolar conformada por la escuela materna, escuela común, escuela latina y la academia, las cuales se corresponden a las nociones de educación maternal-preescolar, primaria, secundaria y universidad del presente. Para Comenio la dinámica de los procesos de enseñanza-aprendizaje era la propia del engranaje de partes que se van complejizando de manera escalar y secuencial. Esto se corresponde al paradigma de lo simple a lo complejo, que procura que los egresados de los sistemas escolares consigan al final deducir aplicaciones particulares del conocimiento científico que contribuyan a la reproducción y la especialización del modo de producción.

El capitalismo industrial de las dos primeras revoluciones industriales asume como propio el modelo de sistema escolar de Comenio y construye una noción de sentido común de lo educativo que ha permanecido a través del tiempo, llegando a tal punto de hegemonía que hoy se tiene dificultad para concebir otro modo del mundo escolar. Nos cuesta mucho imaginar un sistema educativo fuera de esa lógica de maquina que se ensambla y complementa sus partes, que considera fundamental lo escalar y secuencial para producir conocimiento útil a la reproducción biopolítica.

Desde esa lógica, las dinámicas pedagógicas pasan a ser componentes (piezas) que se ensamblan y que pueden ser reparadas por separado. Las didácticas, evaluación, currículo, planeación y gestión escolar pasan a ser partes y la pedagogía un cascarón vacío que las contiene. Esta visión de máquina fue llevando a experimentos educativos que se expresaban en modas de didactismo, gerencialismos, enfoques evaluativos, curriculares y de planeación, que se fundamentaban en considerar a una de las “piezas” como el centro de lo pedagógico. Las reformas educativas (curriculares, evaluativas, didácticas, gestión, planeación, por separado) eran la narrativa que expresaba la autonomización y preponderancia de un proceso sobre los demás, pero también evidenciaba la creciente despedagogización de lo educativo. La autonomización de las partes rompe con la lógica de ensamblaje y genera el caos, que, sin embargo, resulta funcional para la mercantilización y privatización de lo educativo.

Estas dinámicas permearon el sentido común de una parte importante de las resistencias educativas al modelo hegemónico del capital. La mayoría de propuestas alternativas se hacen desde uno de los campos y son presentadas erróneamente como propuestas pedagógicas. Así vemos, por ejemplo, la obsesión por lo curricular en el campo de las resistencias, fundamentalmente en el terreno de los contenidos, como si un “combustible nuevo” hiciera posible el funcionamiento distinto de la máquina escolar; reminiscencias de un pensamiento metafísico medieval que consideraba qué si a los “paganos” se les cambiaban sus textos sagrados por la Biblia, este acto produciría un “hombre nuevo” (noción, además, misógina y patriarcal). Igualmente, los esfuerzos por producir una praxis evaluativa anti autoritaria terminan siendo incapaces de romper con el currículo prescrito (incluso “alternativo”), o modelos de gestión democrática en escuelas desestiman el impacto de propuestas didácticas reproductoras.

La orientación disciplinar y el conocimiento en profundidad de las partes del todo, transversalizaba a la máquina educativa capitalista; así vimos nacer y sostenerse en el tiempo las materias y luego los campos de aprendizajes, los objetivos secuenciales y escalares, las correlaciones de objetivos. El conocimiento en estancos rotulados como disciplinas, ensamblables como parte de un todo escolar, contenían la ilusión capitalista que estas sirvieran para “descubrir” nuevos componentes y piezas que permitieran elevar el volumen de producción de mercancías, profundizar la explotación y plusvalía, así como multiplicar las posibilidades del saber para los propósitos del mercado.

Estos procesos resultaron útiles en la lógica de las dos primeras revoluciones industriales y para las necesidades del modo de producción capitalista de ese tiempo histórico. Sin embargo, con el advenimiento de la tercera revolución industrial[1] surgen nuevas necesidades. La transdisciplinariedad y el pensamiento complejo pasan a ser requerimientos del modo de producción capitalista de la tercera revolución industrial. El modelo disciplinar se muestra cada más más ineficiente, por sí solo, para la reproducción cognitiva del sistema, en medio de una creciente aceleración de la innovación, derivada del cruce transdisciplinario de conocimientos.

El modo de producción capitalista es impactado por la aceleración de la innovación y el mundo digital-virtual se comienza a perfilar en sus posibilidades educativas. El campo aplicado de la informática demanda no solo conocimiento trans-disciplinar, sino pensamiento complejo. Ello genera tensiones no conocidas hasta ahora por los sistemas escolares que se traducen en un asedio del mundo escolar, que, ante la ausencia de un Comenio (individual o colectivo) de finales del siglo XX, no encuentra las claves narrativas para expresar lo nuevo. Esta carencia desata una torre de babel de interpretaciones sobre la nueva educación que requiere el modo de producción capitalista; Coleman, Faure, Delors, Morín, intentan sin lograrlo, construir una narrativa que orientara el cambio educativo.

La tradición de contrastar lo disciplinar versus lo transdisciplinario, esto último como lugar de enunciación de la crítica educativa antisistema, resultaba insuficiente en la tercera revolución industrial para entender y actuar en lo nuevo, convirtiéndose en un discurso que operaba como cortina de humo, impidiendo entender lo que estaba ocurriendo. Las resistencias se vieron debilitadas en su eficacia epistemológica, política y pragmática e incapacitadas para proponer un cambio radical y estructural respeto al modelo escolar comeniano[2].

Incluso la experiencia soviética galopó sobre la máquina escolar construida por el capitalismo industrial de las dos primeras revoluciones industriales. El llamado socialismo ruso entró en la epistemología de esta máquina y puso en marcha propuestas didácticas, curriculares, evaluativas y de gestión que se incorporaban como partes novedosas a la estructura de la máquina educativa. Esto consolidó el modo unidimensional de entender lo escolar y sedimentó el sentido común de la estructura funcional de los sistemas educativos. Fenómeno explicable por el desarrollo del pensamiento marxista de ese momento histórico, que plantea, un desafío gigantesco para quienes hoy nos reivindicamos de este campo.

El trabajo de Gilles Deleuze (1925-1995) constituyen un esfuerzo importante en romper con el sentido común de la sociedad que esconde a la máquina ideológica capitalista. Las nociones deleuzianas de “diferencia” y “repetición” (1968), nos permiten entender y explicar mejor la fragmentación del campo pedagógico para garantizar la uniformidad del ser social, eso que algunos llaman perfil de egreso. Igualmente, su trabajo pionero sobre “multiplicidad”, “suceso” y “virtualidad” (1969), así como la crítica demoledora a la máquina capitalista en “Capitalismo y Esquizofrenia (1968), abrieron un debate que las pedagogías críticas no supimos aprovechar, aún desde la diferencia, para generar un quiebre con el modo único de entender lo escolar.

Al haberse construido un sentido común social y pedagógico de lo escolar como máquina educativa de partes ensamblables y escalonadas, la exigencia transdisciplinaria fue vista como una nueva pieza que debería atravesar todos los componentes de la vieja máquina. Fue como atravesarle una cabilla a la caja de velocidades de un automóvil en marcha lenta. No fue posible ni para los apologistas del capitalismo cognitivo ni para el pensamiento crítico pensar una escuela y universidad distinta al modelo instaurado en las dos primeras revoluciones industriales, incluso aprovechando el desembarco oficioso de la transdisciplinariedad. Todos empezaron a hablar de transdisciplinariedad, pero no surgieron las instituciones educativas transdisciplinarias que requería el capitalismo en la tercera revolución industrial y que habían añorado las resistencias antisistémicas en las dos primeras revoluciones industriales. El sentido común construido desde la repetición operó como espíritu conservador que no permitió el surgimiento de lo nuevo.

Esto devino en el auge de la noción de “crisis educativa”, que no era otra cosa que la expresión de insatisfacción del modo de producción capitalista ante la imposibilidad que surgiera una nueva máquina educativa. La idea de crisis educativa liberó los demonios de la mercantilización y la privatización más interesados en la ganancia y el lucro que en construir la institucionalidad educativa transdisciplinaria; estas dinámicas se limitaban a reproducir el viejo modelo de instituciones educativas, pero con elevados costes para el acceso y permanencia. Desde las resistencias la acción defensiva contra los modelos de privatización y mercantilización dejó en un segundo plano la construcción de propuestas institucionales que rompieran con la lógica de máquina educativa disciplinar de las dos primeras revoluciones industriales. Muchos enunciados de resistencia se convirtieron en significantes vacíos, en expresiones panfletarias que no abrían paso a un nuevo modelo educativo de carácter anticapitalista.

Desde la década de los sesenta del siglo XX hasta segunda década del siglo XXI las iniciativas de estandarización de los procesos educativos y la imposición del orden en la repetición incesante, era vistas como posibilidad de imponer de manera sincronizada el esperado cambio. Pero, mientras la nueva máquina educativa no terminaba de surgir se mostraban resultados de pruebas estandarizadas que presentaban a los sistemas escolares como ineficientes, situación que cada vez se alejaba más de ser un requisito para facilitar la imposición de lo que no llegaba y se convertía en una acción global de destrucción de las instituciones educativas presenciales.

En el año 2011 se anuncia en Hanover, Alemania el desembarco de la cuarta revolución industrial que implicaba un nuevo impacto en el modo de producción y, en consecuencia, nuevas demandas para los sistemas educativos. La realidad virtual y el mundo digital comienzan a invadir la cotidianidad de los seres humanos en todo el orbe, mientras se modelan escenarios de fábricas 4.0. Ahora, a la exigencia de transdisciplinariedad y la complejidad educativa, el modo de producción capitalista añade los requerimientos de lógica difusa y aprendizaje abierto con cambio incesante en tiempo real. Si el sentido común escolar operó como una muralla conservadora y tuvimos dificultades para comprender como construir lo nuevo en la tercera revolución industrial, ahora lo que se demanda suena a los oídos del colectivo docente como si fuera una narrativa de ciencia ficción.

La big data, el análisis de metadatos, la inteligencia artificial, la cadena de bloques del Blockchain, el metaverso en sus posibilidades educativas, le plantean al capitalismo cognitivo del siglo XXI la necesidad de hacer cálculo de costos y ganancias sobre la permanencia o no de los sistemas escolares presenciales. La experiencia a escala planetaria, durante la pandemia del COVID-19, ha hecho que millones de seres humanos experimenten la virtualidad y el mundo digital en educación. Las ganancias de 3.2 billones de dólares obtenidas durante el año 2020 por las once corporaciones tecnológicas más importantes confirman que el experimento bimodal (presencialidad + virtualidad) o de educación en casa es otra forma de educar para la reproducción biopolítica del sistema.

El capitalismo requiere resignificar las ideas de consumo, sociabilidad, ciudadanía, participación, formación para el empleo, así como de democratización del conocimiento científico y tecnológico que caracterizaron a la escuela/universidad presencial durante las dos primeras revoluciones industriales. En esta tarea los sistemas escolares (escuelas, bachilleratos y universidades) le resultan poco útiles, por la brecha epistémica que les caracteriza y por su incapacidad de reaccionar creativamente ante la aceleración de la innovación. La vieja máquina educativa de la primera y segunda revolución industrial se muestra obsoleta a los fines del gran capital a la par que desde el campo popular demandan su transformación; las inquietudes de uno y otro sector son diferentes y con una teleología distante.

Por eso, el capitalismo cognitivo prefiere apostar al complejo industrial cultural para la reproducción biopolítica (consumo, ciudadanía, ciencia para el mercado, individualismo). De hecho, hoy las redes sociales, el cine, los video juegos, el videoclip, las empresas musicales parecieran ser mucho más eficientes que los sistemas escolares para construir mentalidad de consumismo y modelar los gustos, goce y lujo. Lipovetsky (1990) va mucho más allá al plantear en “El imperio de lo efímero” que la democratización del lujo actúa como orientación del consumo de masas y forma de reapropiación del excedente.

Así como en el texto de Harvey (2006), “Paris capital de la modernidad” se describe de manera magistral el desembarco de la modernidad capitalista, hoy requerimos análisis sobre los pliegues que generan las revoluciones industriales en el propio capitalismo para poder comprender lo que está ocurriendo. Las instituciones se reconfiguran, emerge una nueva centralidad del hogar en la producción, consumo y reproducción, la ciudad comienza a perder protagonismo ante lo rural. En ese contexto, a la educación y los sistemas escolares encargados por décadas a la reproducción cultural, les resulta difícil romper con las rutinarias dinámicas y parir una nueva máquina educativa.

Los mundos digital y virtual asumen progresivamente protagonismo en esferas que antes eran propias de la escuela/universidad. Ciertamente este es un fenómeno factible en el corto plazo para las poblaciones de medio y alto ingreso, con mucho menos posibilidades en los sectores populares. Pero la exclusión no ha sido una preocupación del capitalismo, por el contrario, es inmanente a su naturaleza.

La mutación caótica de lo escolar ante la ausencia de una nueva máquina educativa que funcione con las exigencias de la cuarta revolución industrial, comienza a expresarse en el ataque a la presencialidad, en las propuestas de la bimodalidad privatizadora, en la hegemonía de lo virtual y lo digital. Las instituciones educativas presenciales están siendo asediadas para forzar el advenimiento de la nueva máquina educativa que requiere el capital.

Todo indica que el centro capitalista no va a repetir la experiencia de la tercera revolución industrial, cuando dejó en manos de los ministerios de educación la conducción de la transformación radical de los sistemas escolares y ellos mostraron su incapacidad. Ahora, las corporaciones están liderando, dentro y fuera del multilateralismo, la ofensiva para modelar una nueva máquina educativa para la cuarta revolución industrial.

La escuela/universidad presencial está siendo presentada como lugar de contención y para la disipación del conflicto social de los y las excluidos(as), con menor capacidad para la democratización del conocimiento científico y el cumplimiento de las tareas de reproducción biopolítica. Se comienza a avizorar dos tipos de educación escolar y cuatro estratificaciones escolares. Los dos tipos de educación son: a) presencial + home schoool + virtualidad + digital y, b) presencial clásica. Lo terrible es la aceptación muchas veces acrítica de los cuatro segmentos de población educativa, que se expresan en estudiantes: a) con equipos de conexión remota + internet + acompañamiento en casa en los procesos de enseñanza-aprendizaje; b) con equipos de conexión remota + internet, sin posibilidades de acompañamiento pedagógico en casa; c) sin equipos para la conexión remota, ni internet, solo con presencialidad intermitente y aproximación teórica a lo virtual-digital, excluidos de la bimodalidad; c) ubicados en regiones de difícil acceso, comunidades indígenas y rurales, para quienes lo virtual-digital es prácticamente ciencia ficción, pues los equipos de conexión y el internet no son parte de su cotidianidad ni entorno.

En ese contexto la conectividad es un tema que marca la tenue y frágil línea entre la inclusión y la exclusión educativa. El derecho a la conexión universal y gratuita es una demanda democrática, no solo para la educación, que marcará las posibilidades reales de ejercicio ciudadano en la cuarta revolución industrial.

En ese sentido existen dos corrientes en la élite capitalista y las corporaciones. La primera que plantea que el internet debe tener coste para cada ciudadano o familia, pues el mundo de la cuarta revolución girará en torno a la conectividad; en consecuencia, ven al internet como un servicio público privatizado. La segunda, que considera que el volumen de negocios y ganancias es tal en el comercio electrónico y la producción inmaterial de mercancías, que se requiere masificar el acceso y que luego de crearse la cultura digital-virtual se puede pensar en mercantilizar la conectividad; en consecuencia, plantean llevar la conectividad a todos los territorios a cero o muy bajos costos. Ambas corrientes están mediadas por la lógica del capital. En el movimiento social se viene dando un pequeño y aún marginal debate en contracorriente, que plantea que la conectividad entra en la esfera de la intersectorialidad de los derechos humanos.

En el primero de los casos están empresas como Google, que a través de Alphabet lanzó en el año 2013 el “Proyecto Loon” que pretendía mediante el uso de globos, garantizar el acceso a zonas rurales y remotas, es decir, a las regiones que tienen más difícil la conectividad. Sin embargo, los problemas de sostenibilidad de este proyecto hicieron que en enero de 2021 anunciaran su cancelación. El fracaso de Loon no significó un abandono de los propósitos de la compañía de Bill Gates, sino que en la misma fecha anunciaron un nuevo proyecto: “Taara”. En este caso, la estrategia de Alphabet en alianza con Liquid Intelligent Technologies[3] se fundamenta en comunicaciones inalámbricas ópticas. Taara está siendo probado en las dos repúblicas del Congo, en África.

Mientras Alphabet explora abaratar llegar a todos lados del orbe, las compañías proveedoras de internet de los mercados nacionales prefieren posesionarse entre los consumidores locales, mientras surgen mayores capacidades de expansión global; es el caso de las empresas proveedoras en los EEUU como Xfinity, Internet de AT&T, CenturyLink, Verizon Fios, Spectrum, Frontier , Cox, Suddenlink, Sparklight, Mediacom, Windstream, WOW, Optimum, Earthlink, Rise Broadband, Consolidated Communications, TDS Telecom, Google Fiber, HughesNet y Viasat.

El mercado de la conectividad está muy competido en todo el mundo y lo que sucede en EEUU se replica en todas las naciones. Entonces, el interés de Alphabet evidentemente es apropiarse de los mercados que hoy están huérfanos por la infraestructura de base atrasada (algunos, pre-primera revolución industrial), pues allí viven potenciales consumidores para la sociedad de la cuarta revolución industrial.

En el caso del gigante asiático Huawei quien ha puesto en manos de un tercio de la población mundial por lo menos uno de sus equipos, el 17 de mayo de 2021 mostraba su Wi-Fi 6, con capacidad de conectividad tres veces mayor que su predecesor Wi-Fi 5, preparando la ruta de uso global de su tecnología 5G. Huawei apuesta a la velocidad de conexión como estrategia para que la mayor cantidad de comercio electrónico circule por sus redes, a la par que explora escenarios mundiales de carácter educativo.

Por su parte Facebook anunció en octubre de 2021 el cambio de nombre de la empresa matriz a “Meta” y el lanzamiento del metaverso. En “El metaverso la caja de bobos más grande que pueda existir”[4] adelante algunas valoraciones. Sin embargo, en la medida que conocemos más de la propuesta queda en evidencia que lo educativo es uno de sus potenciales desarrollos. Muchos de los laboratorios de física, química o biología de las escuelas secundarias del mundo, así como los laboratorios especializados de las universidades, sufren el severo impacto de la desinversión educativa impulsada por el neoliberalismo, teniendo serias dificultades para poder realizar los estudiantes en ellos sus prácticas, ante la carencia de equipos y materiales. En el metaverso estas actividades aspiran a ser replicadas con una efectividad cada vez mayor, presentando estos avances en su dimensión económica: una disminución de costos acompañada de efectividad. Igual podría pasar con áreas de aprendizaje como la geografía, historia, literatura que crearían avatares de personajes y réplicas de territorios, generando tal nivel de perplejidad colectiva que garantizaría una transición ordenada a otras formas de conocimiento reproductor. Es decir, el metaverso es una herramienta de reproducción cultural del sistema.

Tanto Alphabet-Google, Huawei como Facebook están detrás de un nicho potencial de mercado que se mostró durante la pandemia, donde más de mil millones de estudiantes tuvieron algún tipo de vínculo pedagógico a través de internet y millones no lo pudieron hacer. La estrategia de estas corporaciones convierte a las escuelas de primaria, secundaria y universidades en mercados potenciales y, el presupuesto público en educación se convierte en un gran botín a asaltar, lo cual pasa por demoler los cimientos de la escuela pública presencial. Por ello, controlar la conectividad, pero también las plataformas virtuales y los contenidos digitales pasa por valorarlas como mercancías de potencial consumo educativo y columna vertebral d la nueva máquina educativa.

En la segunda corriente, está quienes plantean el acceso gratuito al internet, entre ellas, la corporación SpaceX. El señor Musk propietario de SpaceX presentó en 2016, ante la Comisión Federal norteamericana de Comunicaciones un proyecto de distribución gratuita del internet suministrado a través de una cadena de 4.425 satélites colocados alrededor del mundo. Ha venido trabajando en esta iniciativa y ha mostrado su interés en vincularse a la agenda educativa, señalando que la conexión escolar es prioritaria en su estrategia. Por supuesto, lo que está valorando Musk es el volumen de mercancías y ganancias que ello traería.

El internet se ha convertido en un espacio de comercio privilegiado, con empresas que trabajan en este entorno y se cotizan en las bolsas de valores. En mayo de 2021 Statista publicaba el “Ranking de las compañías de Internet con mayor valor de capitalización bursátil a fecha de marzo de 2021” en el cual se mostraba su lugar, en orden de mención, con valores que oscilaban entre los 1.500 y 146 millones de dólares comenzando por[5] Amazon.com (1.557,49) y continuando con Alphabet (1.368,28), Tencent (819,47), Facebook (733,62), AliBaba (643,62), Meituan (258,1), Netflix (238,65), Pinduoduo (210,63), Prosus (192,16) y Jd.com (146,9). El modelo bimodal o de la educación virtual no es ajena a esta dinámica, por el contrario, lo educativo asociado a la conectividad emerge como un potencial nicho de mercado masivo e impacto estos valores en 2029-2021.

En ese sentido, las instituciones educativas, en su mayoría sin conexión, muestran la obsolescencia de la vieja máquina educativa de la primera y segunda revolución industrial. Para la imposición del modelo de educación virtual-digital, en cualquiera de sus modalidades de penetración se requiere colocar en evidencia ante la sociedad el desfase de lo escolar.

Para poder facilitar el advenimiento de la nueva máquina educativa para la cuarta revolución industrial, el capital ha venido construyendo una burbuja educativa, cuyas causas de explosión pretenden ser adjudicadas al personal docente. Esta burbuja se comenzó a construir desde los setenta del siglo XX y se redimensionó con el anuncio de la cuarta revolución industrial; tiene un capítulo especial, tanto en las políticas educativas anunciadas en el año 2015 en el Foro Mundial de Educación de Incheón Corea, como en la neo privatización educativa ocurrida durante los años 2020-2021.

- Que es la burbuja educativa

La burbuja educativa resume el conjunto de iniciativas del capital trasnacional que apuntan a construir un escenario de quiebre global de los sistemas educativos presenciales tal y como lo conocemos desde la primera revolución industrial.

El capitalismo necesita romper con el sentido común de lo escolar y para ello está construyendo dinámicas que apuntan a escenarios de caos, que faciliten crear hegemonía sobre la necesidad de hacer lo educativo de manera radicalmente distinta.

El capital intenta hacer converger estos escenarios de caos para generar un estallido de la burbuja educativa. En virtud del impacto en el mercado de lo educativo, el estallido de la burbuja educativa tiene que estar precedida de una progresiva y sostenida transferencia de las esferas de negocios presenciales a los virtuales- digitales, por ello no es un hecho inmediato.

El capitalismo, en el actual periodo de crisis de acumulación necesita usar los dineros destinados al sostenimiento de los sistemas escolares presenciales, para la dinamización del sector tecnológico y para generar un modelo de reproducción cultural distinto al que sostuvo durante las dos primeras revoluciones industriales. Por ello, ha puesto la mirada sobre el 6% del PIB como inversión mínima en educación, especialmente en los rubros de nómina docente, infraestructura y dotación, como recursos que pueden ser usados para la conformación de sistemas educativos organizados alrededor del mundo virtual y digital. El estallido de la burbuja debe estar precedido de caminos para esta transferencia.

- ¿Cómo construyó el capitalismo las condiciones de posibilidad para una burbuja educativa?

Para la construcción de la burbuja educativa el capitalismo ha desarrollado por lo menos tres operaciones convergentes. La primera, la estandarización mundial de políticas educativas; segunda, una apropiación de las agendas centrales de lo pedagógico y, tercero, la construcción de hegemonía respecto a lo virtual-digital. La noción de crisis educativa ante la sociedad y el mundo docente transversaliza cada una de estas operaciones.

Lo que comienza a consolidarse en el horizonte del capital, es el impulso de un modelo de educación en casa, que está siendo presentado como de vanguardia, que no solo agrega mercantilización y privatización a la apropiación del 6% del PIB en educación, sino que saca de la agenda de la defensa del derecho humano a la educación del compromiso de los Estados nacionales; desde esa perspectiva los gobiernos no tendrían por qué garantizar el financiamiento de los sistemas escolares. Veamos cada una de las operaciones de construcción de la burbuja educativa.

- Estandarización de las políticas educativas

Con la culminación de las dos guerras mundiales del siglo XX, surge una nueva arquitectura financiera del capitalismo y, el sistema de Naciones Unidas, dentro del cual está la UNESCO. En la medida que estas dinámicas se consolidan, se establece una ruta del centro a la periferia capitalista para la toma de decisiones en políticas públicas en los países bajo la influencia del capital. No negamos con ello los matices y las formas que estas decisiones toman en cada contexto nacional, sino indicamos la orientación estratégica de las mismas.

Dos de los grandes centros de inicio de la toma de decisiones en políticas publicas derivan de las agendas aprobadas, tanto de las reuniones del G7 (en algunos momentos G8) como en el Foro Económico Mundial de Davos. Las decisiones del G7 orientan el trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que establece los ejes y prioridades de las políticas públicas para cada país, conforme a las variadas relaciones que se establecen entre el centro y la periferia capitalista. Las rutas que pauta el FMI sirven a su vez para la determinación de prioridades de financiamiento de las llamadas bancas de desarrollo (Banco Mundial, OCDE, BID, entre otros), actuando el endeudamiento externo como factor condicionante de la toma de decisiones en materia de políticas educativas. Esta ingeniería de políticas públicas ha sido perfeccionada durante la globalización neoliberal, sin embargo, la lógica del capitalismo de someterlas a la contingente competencia del mercado, hace necesario el permanente ajuste de las mismas.

Hoy el Foro Económico Mundial (FEM), mejor conocido como Foro de Davos, tiene un papel central en el diseño de la ruta de transición entre la tercera y cuarta revolución industrial, por ello cada vez habla más de educación, perfiles de egreso y campos profesionales.

En el marco de la guerra fría la UNESCO adquirió el perfil de instancia para el diálogo y el encuentro, impulsando instituciones a ambos lados de la frontera entre la URSS y el mundo capitalista. Esto creo la imagen de una UNESCO progresista, situación que comenzó a cambiar con la crisis y posterior caída del llamado socialismo soviético.

Existe una percepción en muchos docentes que la UNESCO es un espacio neutral, lo cual evidencia su desconocimiento sobre los mecanismos de gobierno y toma de decisiones de este órgano multilateral. La UNESCO está gobernada por representantes de los países quienes siguen las líneas que le pautan sus gobiernos. Como la inmensa mayoría de los países del mundo son capitalistas, la orientación del órgano multilateral es capitalista, aunque en su seno se expresen los matices propios del centro y la periferia del sistema. No obstante, para afinar la subordinación estratégica de la UNESCO a los designios del centro capitalista se construyó un escenario de dependencia aún mayor del órgano multilateral respecto a los bancos de desarrollo (es decir al FMI, el G7 y el FEM). En la 36 Conferencia General de la UNESCO (2011), los Estados miembros decidieron aprobar por mayoría el ingreso de Palestina como Estado miembro de este órgano multilateral; esta decisión se convirtió en un pretexto para que EEUU e Israel decidieran no seguir aportando para el financiamiento de la UNESCO, dejando un hueco importante en el presupuesto del órgano. La Dirección General de UNESCO lejos de buscar cubrir la cuota con aportes extraordinarios de los países miembros más ricos o el desarrollo de un programa de austeridad en la sede de París, optó por debilitar los programas regionales y acercarse mucho más a la OCDE, el Banco Mundial, el BID, entre otros. Esto terminó de asegurar la dependencia de UNESCO respecto al centro capitalista. Se trataba de profundizar la línea de estandarización de políticas públicas en educación que la UNESCO viene impulsando desde su creación, pero especialmente desde la década de los setenta.

Unos años antes del asalto producido en la 36 Conferencia General de la UNESCO, justo cuando comenzaban a caer los ladrillos de la experiencia soviética, UNESCO convoca en Tailandia a la Conferencia de Jomtein (1990), en la cual se denunciaba la dramática situación educativa mundial que dejaba a más de 100 millones de niños y niñas fuera de la escuela, en un mundo en el cual 960 millones de seres humanos eran analfabetos y más de la tercera parte de habitantes del planeta carecían de acceso a conocimiento impreso y mucho más a tecnologías de última generación. Este marco, posibilitó el inicio de una nueva generación de acciones globales de estandarización de políticas públicas que, sin embargo, no se han develado tan eficaces para garantizar el derecho a la educación, pues al cierre de 2019 el número de niños y niñas excluidos de los sistemas escolares no solo no se redujo, sino que superó los 200 millones.

En Jomtein se produce un salto cualitativo en la aceptación de los Estados miembros de la UNESCO respecto a la estandarización de las políticas educativas nacionales, para asegurar la convergencia de iniciativas impulsadas desde el centro capitalista. La Declaración de Jomtein contiene diez artículos[6], un Marco de Acción con tres grandes directrices, objetivos y metas, así como Pautas de Acción a ser asumidas por los países. La Declaración de Jomtein contiene las Acciones Prioritarias en el Plano Nacional, los mecanismos para el desarrollo de un contexto político favorable, así como la concepción de políticas nacionales para mejorar la educación básica mediante la movilización de canales de información y comunicación, la concertación de acciones y la movilización de recursos. Se contempla el establecimiento de canales de consulta sobre cuestiones de política educativa como forma de aseguramiento de la estandarización contextualizada. Jomtein (1990) expresa el impulso de la cultura de estandarización en las políticas públicas nacionales, presentado con propósitos educativos que la mayoría podríamos compartir; lo importante, como lo demostraría el balance de Incheón no sería lograr la reducción de la exclusión, sino que se aceptara la estandarización de políticas públicas a escala mundial. La línea trazada por la Declaración de Jomtein fue monitoreada por un comité internacional coordinado por UNESCO.

Diez años después se realizaría una cumbre mundial para evaluar los alcances y prospectiva de las líneas de acción aprobadas en Jomtein. La reunión de Dakar (2000) generó el Marco de Acción Educación para Todos (EPT): cumplir nuestros compromisos comunes que continúo afinando la estandarización de políticas educativas a escala global. La declaración inicia señalando “Nosotros, los participantes en el Foro Mundial sobre la Educación, reunidos en Dakar, Senegal, en abril de 2000, nos comprometemos a cumplir los objetivos y metas de la educación para todos, para todos los ciudadanos y todas las sociedades”.

Presentado como una conquista de nobles objetivos, la estandarización de políticas educativas nacionales había sido impuesta, prácticamente sin resistencia alguna. Esta dinámica era envolvente y en todos los planos, como lo reconoce el numeral 4 de la declaración al precisar “Nos congratulamos por los compromisos contraídos por la comunidad internacional con la educación básica durante los años 90, en particular en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990), la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (1993), la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad (1994), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), la Reunión de mitad del decenio del Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos (1996), la Quinta Conferencia Internacional sobre la Educación de Adultos (1997) y la Conferencia Internacional sobre el Trabajo Infantil (1997). Se trata ahora de llevar a la práctica esos compromisos”.

La década de los noventa fue la de la estandarización de las políticas educativas globales, que, por supuesto tuvieron un desarrollo desigual y combinado entre el centro y la periferia y, entre naciones.

En los noventa la estandarización tiene un capítulo especial en la concreción y sedimentación de la cultura evaluativa. Como lo hemos señalado, las pruebas estandarizadas vinieron precedidas de los debates generados por los Informes Coleman (1966) y Faure (1973) que plantearon las dificultades que tenían los sistemas escolares para acompañar la aceleración de la innovación. Las categorías definitorias del Informe Faure, sobre la incapacidad de la educación mundial para prever el desarrollo científico-tecnológico y sus limitadas posibilidades de proveer los profesionales que requería el modo de producción, llevaban a la conclusión que este problema debería ser resuelto con el impulso de cultura evaluativa.

La globalización neoliberal en los ochenta del siglo XX, dotó de categorías fuerza a la cultura evaluativa en educación, al señalar que la crisis de los Estados Nacionales se expresaba en problemas de calidad y pertinencia educativa. Ahora la cultura evaluativa podría orientarse a valorar dicha calidad y pertinencia. Como calidad educativa era -y es- un concepto efímero y multiforme, se convirtió en la orientación predilecta del capital para introducir, como caballo de Troya, los cambios que en materia educativa demandaba el modo de producción, sin que por ello se dejara ocasionalmente de apelar a la pertinencia[7].

La cultura evaluativa, que ahora contaba con dos categorías que orientaran su trabajo, requería no solo de instituciones nacionales que la concretaran, sino de una estandarización internacional de su trabajo. En 1994 el gobierno neoliberal de Salinas de Gortari de México, sirve de anfitrión en Monterrey, Nuevo León, para la creación del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), instancia que pasa a estar adscrita a la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO con sede en Santiago de Chile. El circulo de estandarización se cerraba aún más y se normalizaban sus definiciones.

El LLECE inaugura una nueva etapa en la evaluación educativa regional y mundial con el Primer Estudio Regional Comparado en Educación (PERCE) elaborado mediante pruebas estandarizadas, al que seguirían el SERCE[8], TERCE[9] y ERCE[10] . Aunque las pruebas del LLECE son evaluaciones sobre algunos aprendizajes por países y regionalmente, son presentados por los propagandistas del sistema como indicadores de la calidad educativa. Los sectores que promueven la privatización de la educación usan los resultados adversos de estas pruebas estandarizadas para atacar la educación pública y promover la privada. Sorprende la pasividad con la cual los sectores críticos en educación, gremios y sindicatos reaccionaron ante esta oleada de estandarización evaluativa; la imagen de una UNESCO neutral seguramente contribuyó a ello.

Ante la pasividad de las resistencias educativas por este nuevo fenómeno estandarizador, el centro capitalista decidió impulsar la experiencia a nivel mundial; la creación del LLECE fue un ensayo para una política mundial de este tipo. El señor Andreas Schleicher, en ese momento alto funcionario de la UNESCO, quien por su cargo se movía en París entre los pasillos de la sede de la UNESCO y las oficinas de la OCDE, sería una figura relevante para la puesta en marcha de las pruebas PISA. De hecho, Schleicher pasó a ser, desde 2006, el coordinador mundial del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA), un cargo que lo coloca en el rango de ministro planetario de la estandarización educativa.

Las pruebas PISA, al contrario de las impulsadas por el LLECE-UNESCO, desde sus inicios han generado protestas y resistencias. Ello se debe a que la OCDE no posee el velo de neutralidad de UNESCO y todo el mundo reconoce al organismo económico como parte del centro capitalista. Pero, la OCDE carece de la tradición para construir una narrativa que permita justificar la estandarización y menos aún la cultura evaluativa; se requiere la construcción de un discurso que promueva el cambio, la estandarización y la evaluación para asegurar la calidad educativa, la cooperación internacional entre los sistemas educativos y las corporaciones tecnológicas, entre los ministerios de educación y las llamadas bancas de desarrollo, entre la educación pública y la llamada filantropía financiera. Ahí entra en juego la experticia de UNESCO.

Sin embargo, el aporte real de las bancas de desarrollo a los presupuestos de la educación es más ilusión que tangible. Por ejemplo, la OCDE que impulsa las pruebas PISA y pretende decir a todos los gobiernos lo que hay que hacer en los sistemas escolares, solo aporta el 0,03% del PIB de sus países miembros a las llamadas políticas de desarrollo. Está claro que su trabajo es en beneficio de la lógica del capital y no de las mayorías excluidas, aunque pretenden dictar las pautas educativas en los países de medio y bajo ingreso.

En La Educación encierra un Tesoro (1996), documento coordinado por el señor Delors, la UNESCO asume el desafío que le impone la globalización económica y la mundialización cultural, tratando de construir una narrativa que actualice la educación conforme a los requerimientos del modo de producción en los albores del siglo XXI. Por ello, en este documento se habla abiertamente de una educación con fines económicos (Cap. 3), reconsiderar y unir las distintas etapas de la educación[11], extender la cooperación internacional en la aldea global planetaria, hacia una mundialización de todos los campos de la actividad humana, la desmaterialización del trabajo, el trabajo en la economía no estructurada, hacia sinergias educativas, la calidad del personal docente, evaluación y debate público de resultados, repercusiones de las nuevas tecnologías en la sociedad y la educación, entre otros temas.

El Informe Delors establece un nuevo tejido de categorías que promuevan el cambio de los sistemas escolares hacia la cuarta revolución industrial. A pesar de la inmensa popularidad de este documento, que logra recoger inquietudes no solo de las instancias económicas sino también de sectores progresistas, su mayor utilidad recayó en legitimar las dinámicas de estandarización que impulsaba el órgano multilateral.

En el caso de la educación universitaria, los esfuerzos de UNESCO en ese periodo histórico fueron más tímidos y se habían centrado en la vieja CRESALC [12]convertida en el IESALC[13] y, en el CEPES ubicado en Budapest, siendo este último desmantelado luego del derrumbe de la URSS. Por su parte, las iniciativas adelantadas en la reunión de rectores de universidades, realizada en la Habana en 1996, aun cuando ese no fuera su propósito, facilitaron el impulso de la estandarización en el sector. En Cuba las máximas autoridades de las universidades de la región expresaron sus preocupaciones por la creciente presión de lo tecnológico sobre la educación superior, abriendo un debate que llevó a la UNESCO a convocar la Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES, 1998) donde además de reforzarse el discurso de la calidad y la pertinencia educativa se añadía la necesidad de valorar el impacto. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, la CMES no reforzó la línea de trabajo de la UNESCO en el sector, por el contrario, meses después eliminó la Dirección General de Educación Superior; esto pareciera expresar el interés del Banco Mundial en asumir la coordinación mundial de la educación superior, así como la OCDE aspira a lo propio en educación primaria y secundaria.

La especificidad de la cultura evaluativa en la educación superior y las limitaciones para replicar el modelo de cultura evaluativa de los primeros niveles del sistema educativo abrió abre paso al impulso de los rankings[14] e índices de publicaciones, como mecanismos de clasificación (evaluación indirecta) del sector universitario.

Las categorías calidad y pertinencia de la educación, generaron en el sector universitario las sub categorías impacto, actualización, relevancia e internacionalización que contenían la exigencia de empalmar la educación superior con la aceleración científica-tecnológica, usando la cultura evaluativa como el “abrelatas” del cambio exigido. Sin embargo, los rankings universitarios implementados a finales del siglo XX e inicio del XXI, han tenido poca capacidad de incidir en este sentido. Por el contrario, estos rankings se han convertido en odiosas clasificaciones que fomentan el paradigma competitivo, pero no resuelven el desfase entre lo que se enseña y las innovaciones necesarias para actuar en el modo de producción y, el mundo impactado por la tercera y cuarta revolución industrial. Estos rankings se han convertido en carreras desenfrenadas por publicar en revistas indexadas y trabajar con investigadores de amplio reconocimiento, que obligan a citar textos recientes, que no necesariamente son actuales. En una larga marcha por la captura de financiamientos externos como modelo de privatización, la internacionalización se ha convertido en el fomento de una generación de gestores de acceso a bolsas de recursos presupuestarios y de copiado de modelos de gestión empresarial para el sector universitario.

Las dificultades de la docencia para seguir el paso a la aceleración de la innovación científica-tecnológica no solo tienen un correlato en los partidarios del capitalismo cognitivo. En el campo de las resistencias anticapitalistas vemos como el tema de la inusitada aceleración de la innovación suele estar ausente en muchos de los análisis de las pedagogías críticas. La soberbia del mundo académico, acostumbrado a ser referente del conocimiento, dificulta la comprensión de este fenómeno y su relación directa con la defensa de la educación pública, algo que forma parte de la brecha epistémica. Más allá de los esfuerzos de individualidades, lo que hace la institucionalidad universitaria al respecto, se asemeja a los bandazos en los movimientos de la niñez al intentar encontrar con un palo (rankings), la ubicación de la esquiva piñata (calidad). Veamos los rankings más conocidos.

El ranking de Quacquarelli Symonds, mejor conocido como QS es generado por una compañía inglesa fundada en 1990, la cual, en pleno auge de la cultura neoliberal, trabajó para generar clasificaciones mundiales que sirvieran para valorar el impacto de estudiar en el extranjero. Es un ranking que modela la internacionalización en educación y que en los últimos tiempos realiza estudios sobre distintas carreras en el pregrado, estudios de postgrado, especialmente de Maestría, Doctorado, PhD y los postgrados de negocios o MBA.

El tema de los Rankings universitarios muestra de manera nítida, no solo el surgimiento de una nueva potencia económica mundial, sino su plena adscripción al paradigma educativo neoliberal. China irrumpe como uno de los referentes de estas clasificaciones que procuran orientar la actividad de la academia mundial. El Academic Ranking of World Universities (ARWU), mejor conocido como el Shanghai Ranking, fue compilado en el 2003 por la Universidad Jiao Tong de Shanghai. Los criterios de ese ranking parten de la calidad educativa, que como hemos visto constituye una de las categorías fuerza del discurso educativo neoliberal y de la cultura evaluativa que el promueve. ARWU trabaja calidad de procesos y de resultados investigativos, añadiendo su relación con la pertinencia y el impacto per cápita de la actividad institucional, teniendo un gran peso en esa clasificación el que las universidades cuenten con investigadores que hayan obtenido premios internacionales, especialmente Nobel y Medallistas Fields[15].

El ranking THE, las siglas de Times Higher Education creado en el 2001, adquiere nuevos énfasis desde 2010 cuando se separará en el año 2010 de QS World University Rankings. THE es un ranking bibliométrico que trabaja la información que le suministra Thomson Reuters, una empresa de información que se cotiza en la bolsa de valores y forma parte del complejo industrial cultural del siglo XXI.

El Center for World-Class Universities desarrolló el World University Rankings (CWUR), desarrolla desde 2012 las nociones de calidad educativa vinculadas a capacitación de les estudiantes y el prestigio de sus académicos, que viene dado por el impacto de sus investigaciones, fundamentalmente por su incidencia en publicaciones arbitradas e indexadas.

En América Latina y el Caribe, las políticas neoliberales han hecho especialmente popular a Scopus, que es una base de datos bibliográfica, centrada en resúmenes de artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas que se consideran de gran impacto. Scopus es desarrollada por Elsevier, que forma parte de la trasnacional Relex Group, la más grande editorial de textos de medicina y literatura científica, con un paradigma cuantitativo y positivista muy marcado.

Otros Rankings, como el Eduniversal, el Factor G centrado en el uso del motor de búsqueda de google, el descontinuado HEEACT elaborado por el Consejo de Evaluación y Acreditación de Educación Superior de Taiwán que pasó a llamarse desde el 2012 Ranking de la Universidad Nacional de Taiwán, el HRLR (2007) que en español significa Revisión Laboral y de Recursos Humanos el cual trabaja la calidad educativa en aspectos asociados a los egresados, ejecutivos y la competitividad del capital humano formado por las universidades, el RPI (2010) o índice australiano de rendimiento de la investigación en las universidades de alto impacto, el Nature Index o Índice de la Naturaleza centrado en la investigación de las llamadas ciencias naturales y ciencias de la vida, el Mines Paris Tech, el RUR generado en Moscú, entre otros, pasaron a ser referentes de las actividades más recientes de publicación e investigación, pero no resolvieron el empalme de la actividad académica con la aceleración de la innovación.

Un elemento importante a ser tomado en cuenta, es que la mayoría de estas clasificaciones, se concentran en mostrar trabajos ampliamente referenciados entre autores e instituciones renombradas, convirtiéndose en una especie de juego de “dar vueltas sobre sí mismo y morderse la cola”. Estos rankings se mostraron ineficientes para romper con todas las dimensiones de la brecha epistémica, ya que muchos de las actividades “rankeadas” necesariamente no daban cuenta ni de la obsolescencia de la máquina educativa, ni de las tendencias de la aceleración de la innovación tecnológica, en cuanto a su impacto en el mundo del trabajo, la educación y la gobernabilidad. Muchos de ellos terminaron reafirmando lo que denunciaba el Informe Faure (1972), incapacidad para prever situaciones educativas y sociales como la que ocurrió en el COVID-19 y limitaciones para proveer prácticas emergentes de educación virtual, así como para adentrarse en las entrañas del mundo digital.

Los Ranking de Leiden[16] (2008), SCImago Institutions Rankings SIR (2009), SCImago Journal & Country Rank SJR (2009), Ranking Web de Universidades, Webometrics (2004), Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities NTU (2007), International Colleges & Universities UNIRAK (2005), tampoco escaparon a la tendencia descrita anteriormente.

Los rankings estimularon la competencia universitaria y facilitaron el desembarque de la mercantilización educativa, pero no resolvieron la brecha epistémica existente entre la actividad académica y lo que se requería para empalmar con el ritmo de la aceleración de la innovación. Mientras los rankings y los índices de publicaciones hacían su trabajo en la construcción de hegemonía sobre la mundialización de las competencias en el sector universitario, la UNESCO continuaba con su labor complementaria de estandarización.

A la par que UNESCO ha convocado a dos CMES (2009-2022) adicionales a la de 1998, la realidad es que en el camino fue debilitando hasta casi asfixiar y desorientar institucionalmente al IESALC[16], único instituto tipo 1 que podía hacerles seguimiento a los acuerdos de las CMES. Al momento de escribir este trabajo (diciembre 2021) hay una fuerte crítica de las organizaciones académicas, gremiales, sindicales y estudiantiles de América Latina y el Caribe sobre la oscura alianza entre el IESALC con el BID[17] y el Banco Mundial (BM) para el impulso de la CMES2022, lo cual muestra la orientación estratégica y estandarizadora que se le quiere imprimir. Al parecer existe una orientación de la Dirección General de UNESCO respecto a que la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 sea acompañada (o dirigida) en América Latina y el Caribe por instancias que tienen mandatos regionales reconocidos por este órgano multilateral, como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), quienes plantearon la conveniencia de incorporar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es decir, como si estuviéramos en la época de la conquista y colonización, las propias organizaciones autónomas de docentes del sector universitario terminan subalternizadas, como público que debe aplaudir los discursos de la Europa colonialista. Ofrecen “espejitos” como que los docentes y organizaciones académicas latinoamericanas pueden colocar sus comentarios en la web del IESALC y la CMES2022, o enviar documentos que serán publicados, aunque sus aportes no formen parte de la “Declaración final” pre-definida con los 10 puntos[18] que la UNESCO instruye a los ministerios de educación y el sector universitario,

Los debates no han sido uniformes en las dos conferencias realizadas y la que está en curso. La primera se centró en posesionar la educación superior frente al avasallamiento de lo tecnológico con las claves históricas de autonomía y compromiso social, eso así asumiendo la calidad y pertinencia como centrales. Francisco López Segrera (2009), señala que en el caso de la segunda CMES el debate central fue entre educación como “bien común” o como “servicio público”; aunque nominalmente al final prevaleció el primero se podría decir que lo que se aprobó fue un híbrido de ambos conceptos. La segunda CMES profundizó en las categorías evaluación, calidad, acreditación, garantía de calidad y la relación entre calidad y pertinencia.

En el sitio web del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO, en la pestaña de prioridades del instituto en materia de educación universitaria se colocan: internacionalización, calidad y pertinencia, equidad, inclusión e innovación. Queda clara la orientación estratégica.

Me parece importante precisar mucho más sobre la idea de la educación “como bien común”, que se presenta como contrapuesta a la idea de “educación como servicio público”, sobre todo, porque este fue el enunciado del documento estratégico publicado por Unesco en 2015[19]. Para justificar la adopción de la “educación como bien común” se señala que “es preciso replantear los principios que rigen la gobernanza de la educación, y, en particular, el principio normativo de la educación en su calidad de bien público y cómo debe entenderse en el contexto cambiante de la sociedad, el estado y el mercado[20]” (2015, p.78), es decir, replantear la educación para adecuarla a los requerimientos de la economía, de los requerimientos del modo de producción. El documento de UNESCO asume el concepto de Deneulin, S., y Townsend, N. (2007), al definir el bien común como “constituido por bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia” (2015, p. 85), es decir la ideología dominante, marginalizando el financiamiento del debate siendo este último tema el de mayor preocupación de los pueblos. Además, sin la garantía de financiamiento de los Estados nacionales a los sistemas escolares el derecho a la educación queda amenazado.

En consecuencia, la noción de “bien común” se corresponde más al paradigma neoliberal de sociedad educadora, que se mostró en toda su cruenta fuerza durante la pandemia del covid-19 al abandonar los estados nacionales su obligación de garantizar el financiamiento de las condiciones mínimas para el desarrollo del derecho a la educación[21]. Como señalaron las autoridades educativas, si la educación es responsabilidad de todos, que los ciudadanos asuman progresivamente los costes de su financiamiento.

Este documento de Unesco (2015) reafirma la línea de estandarización, al señalar que “los sistemas normativos y reguladores de distribución de bienes mundiales como la educación no son nuevos, pero están adquiriendo una mayor complejidad (…) el resultado es un desplazamiento progresivo de la sede de la autoridad desde el estado hasta el plano mundial, donde se encargan de su promoción no solo las organizaciones intergubernamentales, sino también, y cada vez más, organizaciones, empresas, fundaciones y laboratorios de ideas de la sociedad civil” (2015. P.72). La estandarización se muestra en toda su complementariedad con la mercantilización.

La perspectiva de la UNESCO, cada vez se ubica más en la línea de estandarización capitalista, planteando en este último documento su preocupación por el desfase entre educación y empleo, el papel de los educadores en la sociedad del conocimiento, la educación como bien público bajo presión que va reconfigurando la agenda de debates nacionales.

Volviendo a los primeros niveles del sistema educativo, tenemos que decir que Educación Para Todos (EPT) se convirtió en el centro de la acción internacional de estandarización de políticas educativas a nivel de primaria y secundaria entre 2000 y 2014. En mayo de 2014, la UNESCO convoca en el Sultanato de Omán a la reunión mundial de balance de Educación Para Todos (EPT), de donde emerge el Acuerdo de Mascate. Allí se hace un balance de EPT nada alentador, al mostrar que 24 años después de Jomtein (1990) más de 57 millones de niños y niñas y 69 millones adolescentes no tenían acceso a la educación básica. Eso sí, se había unificado de manera importante el discurso educativo y se habían alineado las políticas educativas de los Estados nacionales, pero como en toda sociedad capitalista las tensiones entre capital y trabajo se venían resolviendo a favor del primero en detrimento del segundo, por ello, el numero de excluidos de la educación seguía siendo tan elevado.

Si bien el Acuerdo de Mascate (2014) reconoce que observa “con preocupación la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles educativos, especialmente para los grupos más vulnerables y las minorías”, insiste en la línea de estandarización mundial al precisar que “la educación debe … formar parte integrante del marco más amplio del desarrollo internacional”. Y va más aún, al contemplar que, a partir del 2015, lo educativo debe estar vinculada a las metas de desarrollo del sistema “y enmarcarse en un objetivo global, con metas mundiales cuantificables e indicadores conexos[22]”.

En el acuerdo de Mascate se toma una de las categorías de las reformas neoliberales de los ochenta, para designar lo que sería un objetivo de desarrollo sostenible (ODS): calidad de la educación. Concluye la declaración señalando que “apoyamos firmemente el liderazgo y la coordinación que ejerce la UNESCO, contribuyendo a elaborar la agenda de la educación para después de 2015 en colaboración con los asociados en la EPT”.

Dentro de estos asociados se cuentan hoy, corporaciones globales como Ericsson, IBM Corporation, Vodafone, Google, Microsoft, Micro:bit, Ted-Ed, la Coalición Empresarial Mundial para la Educación, Moodle, Huawei, Verizom, Siemens, Telefónica S.A., Uber, Grupo de Financiadores de la educación Internacional, Tecnovación, KPMG, Zoom, Tencent, EDX, el Instituto Johns Hopkins para la política educativa, Educa virtual, SpaceCom, McGrawHill, Coursera, Cristian Dior Courture, Plataforma de Aprendizaje Permanente, CreateView, OCDE, Fundación Amgen, GIZ, Michel Lafon Educación, Wikimedia, Hacer, LabXchange, Bits de aprendizaje, Instituto Tony Blair para el cambio global, Worlddidac, Foro Económico Mundial, Festo Didactic, entre otros tantos. Es obvio que la mundialización y la estandarización van de la mano del gran capital.

En mayo de 2015 la UNESCO convoca al Foro Mundial de Educación (FME), que se realizó en Incheón, Corea del Sur, para ratificar el balance de EPT (Acuerdo de Mascate) y pensar las políticas en común de cara al 2030. En el numeral 9 de la declaración de Incheon se integran estandarización y cultura evaluativa, al precisar que “Nos comprometemos con una educación de calidad y con la mejora de los resultados de aprendizaje, para lo cual es necesario fortalecer los insumos, los procesos y la evaluación de los resultados y los mecanismos para medir los progresos”.

En el numeral 12 del texto de Incheon se ratifica la línea de estandarización que deben asumir los Estados nacionales bajo la égida de la mundialización, al plantear “reafirmamos que la responsabilidad fundamental de aplicar con éxito esta agenda corresponde a los gobiernos”. Como mecanismo de presión y control, este mismo numeral contempla que se van a “establecer marcos jurídicos y políticos que promuevan la rendición de cuentas y la transparencia, así como la dirección participativa y las asociaciones coordinadas en todos los niveles y en todos los sectores”

En septiembre de 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprueba los ODS y acepta la denominación que salió de Moscate. Así, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número cuatro se dedica a la educación bajo la denominación de ODS4: calidad de la educación. Cuando pasamos a valorar las metas e indicadores de este objetivo de desarrollo, vemos que la mayoría de metas e indicadores se refieren al rezago dejado por las dos primeras revoluciones industriales. Sin embargo, cuando analizamos los indicadores supra metas del ODS4, expresadas en el 4.a.1. vemos el esfuerzo por contribuir a la transición entre la tercera y cuarta revolución industrial; este se refiere a: proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet con fines pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d) infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad; e) suministro básico de agua potable; f) instalaciones de saneamiento básicas segregadas por sexo; y g) instalaciones básicas para lavarse las manos (según las definiciones de los indicadores de WASH). Sin embargo, es casi imperceptible la estrategia de actualización docente para obtener una formación profesional capaz de actuar en entornos virtuales-digitales en la transición entre la tercera y cuarta revolución industrial; en ese sentido, el ODS4 coadyuva a la construcción de la burbuja educativa, a la crisis global de los sistemas escolares, al no establecer caminos para la transición de la escuela pública presencial de las dos primeras revoluciones industriales a las instituciones educativas presenciales de la cuarta revolución industrial. Por supuesto que compartimos las metas de erradicar la exclusión, incrementar la cobertura y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero estos debieron estar en un marco mayor de movilidad y romper con la estandarización y normalización que desestima la auténtica contextualización.

- Apropiación de las agendas centrales de lo pedagógico

La educación pública presencial se ha constituido en una esperanza para los pueblos del mundo, especialmente para quienes vivimos del trabajo. La defensa de la educación pública presencial es innegociable en cualquier proceso de transformación de los sistemas escolares. Además, esta educación pública presencial debe ser inclusiva, igualitaria, popular, democrática, científica y de reconocimientos de los saberes ancestrales, comunitaria y global, ecológica, feminista, que promueva la paz y el desarrollo sostenible.

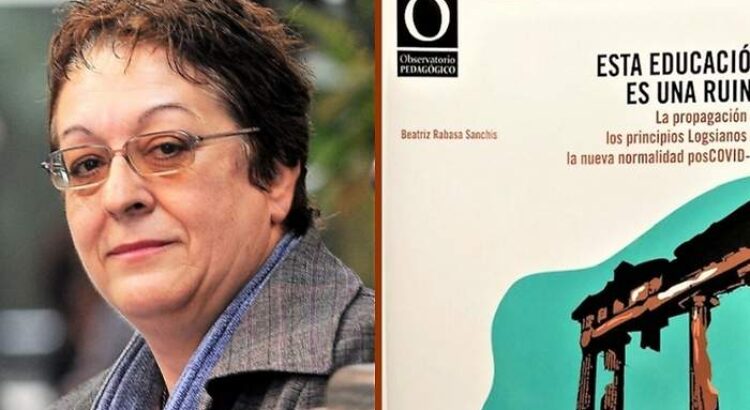

Por ello, la ofensiva contra la escuela pública presencial, ha generado de parte del capital un conjunto de acciones que no pueden verse desarticuladas, sino integradas en una misma dirección. Pasaremos a trabajar brevemente alguna de ellas: la despedagogización, la curricularización del acto pedagógico, la desinversión en actualización tecnológica, la precarización salarial docente, el nuevo modelo de privatización educativa, la obsolescencia del modelo de formación docente.

- La Despedagogización: la pedagogía es la confluencia de dinámicas educativas que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la medida que la pedagogía sea trabajada de manera participativa, colaborativa y colectiva por los equipos docentes su potencial transformador de conciencias y realidades es enorme.

Los colectivos pedagógicos tienden a subvertir el orden de funcionamiento de la máquina escolar, a irrumpir en sus correajes, en sus engranajes. La fuerza de lo colectivo se potencia al armonizar los distintos componentes pedagógicos en una melodía radical que propicia la educación emancipadora, libertaria. Por ello, el capital se esfuerza por romper la dialéctica de la interacción dinámica de los elementos pedagógicos.

Es así como fueron descomponiendo y desarticulando las pedagogías. Convirtiendo cada una de sus dinámicas en “piezas” separadas y autonomizadas, rompiendo con el equilibrio contextual de su trabajo a través de colectivos pedagógicos.

En distintos momentos históricos, entre la década de los cincuenta e inicios del siglo XXI se impusieron las modas del didactismo, la gestión y planeación escolar, la evaluación y el currículo, como si cada una de estas modas fueran el corazón de la pedagogía; se trataba de despedagogizar el hecho educativo.

En las últimas décadas, el capital fue reduciendo el acto pedagógico a tareas propias de la administración curricular. En esa perspectiva los demás componentes de las pedagogías eran como piezas complementarias, dejando de ser dinámicas interactivas.

La despedagogización procuró convertir la educación en procesos y productos, estandarizados y medibles, con perfiles de ingreso y egreso, como si los y las estudiantes fueran mercancías en elaboración.

En el colectivo docente, la despedagogización procuraba convertirlos en operarios de un trabajo reproductivo y alienado donde pensar y reflexionar no estaba permitido. Por ello, las cargas horarias no contemplan espacios diarios de reflexión sobre lo actuado, pero se estructuraban reuniones técnico-docente para valorar el estado de la “cadena de producción”. La proscripción de los colectivos pedagógicos o la no remuneración de la actividad reflexiva sobre el hecho educativo, operaban como despedagogización atizada por los problemas salariales que obligaban a les docentes a realizar otras faenas para complementar el sueldo.

La despedagogización actúa como destrucción de la identidad docente en la ruta de construcción de la burbuja educativa.

- Curricularización de los procesos educativos: al quebrarse la dialéctica de interacción de las dinámicas de la pedagogía, se comenzó a imponer el paradigma de la curricularización del hecho educativo.

Para la lógica de insumo-proceso-producto lo importante es lo que enseña, es decir los contenidos, ya sean estos presentados como materias o campos de aprendizaje.

Los contenidos permitían ir modelando la mercancía educativa, es decir, ir secuenciando la información y las prácticas necesarias para lograr alcanzar los perfiles de egreso (producto-mercancía). Al final, los contenidos determinaban el modelo didáctico, las tipologías de evaluación, el estilo de gestión y las relaciones de la planeación. Eran piezas cambiables y ajustables para cumplir la tarea central de la máquina educativa, producir egresados-mercancía, con la capacidad de reproducir el sistema mediante el consumo, la sociabilidad, ciudadanía y uso de la ciencia-tecnología para el mejoramiento incesante del modo de producción.

Para lograrlo desarrollaron el correlato curricular de la estandarización y cultura evaluativa. En medio de la eclosión de la crisis del modelo educativo por el desarrollo de la tercera revolución industrial y su impacto en la máquina educativa, surge la necesidad de una taxonomía que secuenciara los contenidos para darle sentido y orden para la repetición constante de la máquina educativa. Coleman (1966) había enfatizado en el tema de los contenidos y su secuenciación con la finalidad que fueran útiles para construir un determinado tipo de ciudadano, profesional y trabajador.

Por ello, el trabajo de Benjamín Bloom (1913-1999) fue la pieza que faltaba para intentar que la vieja máquina educativa de las dos primeras revoluciones industriales produjera los resultados que demandaba la tercera revolución industrial. Bloom, psicólogo de profesión y con doctorado en educación desarrollo una taxonomía que se correspondía con las apuestas de solución derivadas de los informes Coleman y Faure. Pareciera que si se ajustaba la máquina educativa podría llegar a producir las nuevas mercancías que requería el sistema.

La taxonomía de Bloom se convirtió en un suceso desde la década de los setenta del siglo veinte y se popularizó en una parte importante de los sistemas educativos de América latina, sin negar la existencia minoritaria de otros esquemas. Los planteamientos de Bloom surgen cuando el sistema necesitaba instrumentalizar a nivel del aula la estandarización y cultura evaluativa que posibilitara adaptaciones escolares para la tercera revolución industrial; algo que no terminó de emerger.

Bloom plantea que las operaciones mentales se pueden estructurar en seis y, secuenciarlas de manera ordenada. La técnica de Bloom concuerda con la epistemología de Comenio de ir invariablemente de lo simple a lo complejo.

Las taxonomías curriculares sustituyeron a la pedagogía o por lo menos se superpusieron a ella. En el caso de la taxonomía de Bloom el proceso de secuenciación de los objetivos de enseñanza y de estructuración de los contenidos toma en cuenta lo cognitivo (conocimiento y/o recordar, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación), afectivo y psicomotor. Usualmente se usa la dimensión cognitiva para la construcción curricular, dadas las debilidades operativas de lo afectivo y psicomotor en Bloom. Otras taxonomías como las de David Krathwohl (1921-2016/ atención, respuesta, valoración, organización y caracterización) y Ana Jewet (movimientos genéricos, movimientos organizativos, movimientos creativos / percepción, patrones, adaptación, afinación, variación, improvisación y composición) complementaron el trabajo de Bloom en las dimensiones afectiva y psicomotora del currículo.

Esta forma de ordenar, secuenciar, controlar y predecir un resultado de las taxonomías se convierte en el santo grial de lo educativo.

Las taxonomías propician que las didácticas, evaluación, planeación, gestión sean complementos que actúen según las necesidades de la operación secuencial que se esté ejecutando. Se curriculariza la pedagogía y con ello queda centralizado lo que se enseña en manos de quienes tienen autoridad para decidir sobre el currículo y los contenidos, un requerimiento de la estandarización y la cultura evaluativa.

Las taxonomías existentes, en su mayoría, favorecen la reproducción cultural, el funcionamiento de la máquina educativo como arma biopolítica. No obstante, el campo taxonómico o de construcción de categorías, resulta necesario a la hora de trabajar la programación de plataformas virtuales y la generación de contenidos digitales, por lo cual este tema no puede ser desestimado con apelaciones panfletarias y simplistas; tenemos que ordenar las ideas para pensar como construir virtualidad y mundo digital que se corresponda a proyectos emancipatorios y libertarios.

Se curricularizan los procesos educativos y con ello se posibilita un comportamiento cada vez más parecido y uniforme a nivel mundial, por lo que la eclosión de la crisis educativa en un lugar, como en los terremotos, tendrá sus réplicas en otros lugares. Esto presiona sobre la construcción y explosión de la burbuja educativa.

- Desinversión en actualización tecnológica: ya en la Conferencia de Jomtein (1990) se alertaba sobre los problemas de infraestructura tecnológica existentes en los sistemas escolares. La brecha tecnológica se ha mantenido y ampliado en los últimos años, si no, ¿cuántas escuelas, secundarias y universidades del mundo están trabajando con inteligencia artificial, big data, análisis de metadatos, blockchain, realidad virtual aumentada?

Esta desinversión educativa en materia de equipamiento e infraestructura tecnológica está orientada a mostrar a las instituciones educativas como obsoletas, como incapacitadas para formar en lo nuevo, como museos de alto costo operacional.

En el modelo bimodal de enseñanza en la segunda fase de la pandemia y en la post pandemia todo apunta a que con el pretexto de la actualización tecnológica se comenzará a asaltar el apartado de los presupuestos públicos para la educación. En consecuencia, están comenzando a señalar el enorme peso de las nóminas docentes en la estructura presupuestaria de la educación.

La desinversión en materia tecnológica contribuye a expandir la burbuja educativa y puede ser el alfiler con el cuál se pinche para su estallido.

- Precarización salarial docente: el sistema capitalista ha convertido a los y las trabajadoras(es) de la educación en sobrevivientes, ante sueldos y salarios cada vez más menguados respecto a los niveles de inflación y costo de la vida. Por otra parte, se vienen produciendo en distintos países de América Latina y el Caribe intentos de asalto a los sistemas de seguridad social de los y las educadoras(es), lo cual conlleva una devaluación en tiempo real de sus ingresos.

Esta precarización tiene que ver con un incremento de la explotación laboral en las últimas décadas, para la captura del excedente por parte del capital, pero también con la necesidad de tener ocupados a uno de los sectores más grandes y organizados de la clase trabajadora mundial: las maestras y profesores.

- Nuevo modelo de privatización educativa: durante la pandemia del covid-19 (2020-2021) el capitalismo cognitivo dio pasos agigantados en la construcción de la burbuja educativa. Los Estados nacionales abandonaron de manera abierta y sin escrúpulos su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación facilitando las condiciones mínimas para sostener el vínculo pedagógico. Fueron las familias quienes tuvieron que asumir los costes de la brecha tecnológica escolar (equipos de conexión remota, conexión a internet, acceso a plataformas virtuales) y el caos de la brecha epistémica.

Esto significó la puesta en marcha de un nuevo modelo de privatización educativa, que amenaza sostenerse en la post pandemia y construye condiciones de posibilidad para que el estallido de la burbuja educativa genere el menor caos social y garantice la mayor y más rápida transferencia de recursos de las comunidades de todo el planeta a las grandes corporaciones tecnológicas y los negociantes de la educación virtual en casa.

- Obsolescencia del modelo de formación docente: la formación docente que conocemos es heredera de las pioneras experiencias francesas y europeas de preparación para el trabajo en el aula, implementada a comienzos de la primera revolución industrial; pasando de la vocación y la voluntad, al manejo de la ciencia y la utilidad social, la formación de docentes fue asumiendo como propio el modelo de la máquina educativa escolar puesta en marcha por el capitalismo en las dos primeras revoluciones industriales.

Las escuelas de futuros maestros se auto concebían como el nido de abrigo de los pichones docentes. En consecuencia, los maestros de maestros eran los más ilustrados que trataban de dar una formación integral a quienes tendrían que ir a las aulas.

Esta visión fue rota por las escuelas normales que en América Latina tienen una fuerte tradición contestataria y de preocupación por la agenda social. No obstante, sus programas en el mejor de los caos llegaban a ser críticas radicales de los componentes de la máquina educativa. Al final, todos y todas son formados para trabajar en los sistemas escolares, es decir, en la máquina educativa de las dos primeras revoluciones industriales.

La formación docente es hoy prisionera en buena medida del sentido común escolar que puede plantearse reformas radicales, pero estos esfuerzos terminan encajando en la lógica de la máquina educativa heredada. Estamos muy lejos de atrevernos a pensar y mucho menos construir otro modo de lo escolar que rompa desde los cimientos con la reproducción biopolítica.

De hecho, durante la pandemia se puso en evidencia que muchos de los centros de formación de docentes no tenían la capacidad Fauriana[23] de prever y proveer, porque no contaban con plataformas virtuales propias robustas para atender a toda la población y carecían de arquitectura de la nube educativa digital en formato de tercera o cuarta revolución industrial.

El carácter de repetición y reproducción de los centros de formación docente resulta funcional a los efectos de construcción de la burbuja educativa.

- Construcción de hegemonía respecto a lo virtual-digital

En Incheón Corea los representantes de las grandes corporaciones tecnológicas mostraron sus avances en propuestas virtuales y digitales, anunciando que en un horizonte máximo de diez años estas dinámicas asumirían la centralidad de lo educativo. Los riesgos que ocurriera un Apagón Pedagógico Global (APG) debido a la brecha epistémica y la brecha tecnológica eran enormes. Los peores pronósticos se mostraron en 2020 al decretarse la cuarentena educativa por motivo de la pandemia del COVID-19[24].

Durante los años siguientes UNESCO dio un salto en la organización de eventos, consultas, conferencias y publicaciones sobre el impacto de lo virtual y lo digital en educación. Solo unos días después del FME de Incheon, el organismo multilateral organizó en China, la Conferencia Internacional sobre TIC y educación post-2015, que procuraba vincular el tema tecnológico al de calidad educativa. En el numeral 4 de la Declaración de Qingdao (China) señala que “las TIC[25], incluido el aprendizaje móvil, deben aprovecharse para fortalecer los sistemas educativos, el conocimiento, la difusión y acceso a la información, aprendizaje de calidad y eficaz, así como la prestación de servicios más eficiente”; estas posibilidades fueron aprendidas de manera forzada durante la pandemia cuando muchos educadores solo contaban con un celular para sostener el vínculo pedagógico con sus estudiantes. La UNESCO asume en esta conferencia, la definición genérica de la innovación (TIC) como propia y no impulsa una categorización de la virtualidad y mundo digital que sea cónsono con las características de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pareciera entonces, que lo educativo se redujera a un tema de trasmisión de información y de comunicación.