VIERNES, 2 DE JULIO

17:00-18:45 h.

SALA 1: Más allá del Estado y del mercado: el común frente a la mercantitlització de la vida

Esta tabla quiere ofrecer un espacio de debate en torno al alcance y la capacidad de las propuestas de defensa de lo común frente al avance de la mercantilización de las necesidades y de la lógica delegativa, burocrática y desdemocratizador de la institucionalidad estatal . Se analiza el alcance (real / potencial) del municipalismo como herramienta de transformación de la institucionalidad y de creación de ámbitos de realización del común: vivienda, gestión del agua, producción y distribución de energía, etc.

ponentes:

- Mauro Castro (La Hidra)

- Gala Pin (activista social)

- Annaïs Varo (Universidad de Girona, Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible)

- Edurne Bagué (Universidad de Girona, Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible)

Modera: Marco Aparicio (Universidad de Girona)

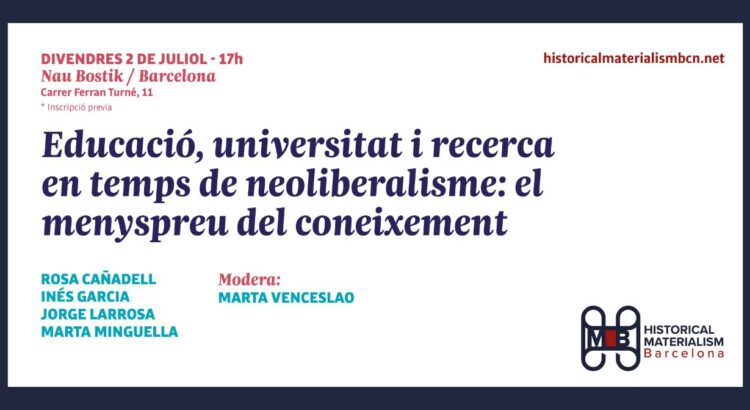

SALA 2: Educación, universidad e investigación en tiempos de neoliberalismo: el desprecio del conocimiento

La educación y la universidad son espacios sociales fundamentales para entender cómo se reparte el futuro de los diferentes miembros de la sociedad, de los valores que deben tomar fuerza en una sociedad y de las prioridades de la investigación. Por ello, el capitalismo cognitivo ha querido influir en la organización de los recursos, en el funcionamiento de los centros educativos, en el uso de las herramientas y de las metodologías educativas o en las formas de hacer investigación.

Las consecuencias de este proceso han sido graves: la mercantilización del conocimiento; una cierta desvirtuación del saber y, específicamente, de algunas disciplinas humanísticas; la penetración de las grandes empresas en el sistema educativo y en la financiación de la investigación; el predominio de las «competencias» sobre los «contenidos», y la evaluación de la investigación en términos de productividad. Frente a este paradigma que moviliza instituciones, agencias de calificación, empresas privadas, etc., se hace necesario articular la resistencia de la comunidad educativa y universitaria en defensa de lo colectivo y que nos es común.

ponentes:

- Rosa Cañadell (sindicalista y activista por la educación pública)

- Inés García (Universidad Rovira i Virgili, sindicalista y activista por la universidad pública)

- Jorge Larrosa (Universidad de Barcelona)

- Marta Minguella (sindicalista, activista por la educación pública y profesora)

Modera: Marta Venceslao (Universidad de Barcelona)

SALA 3: Miradas ecofeministas para la sostenibilidad de la vida

La vida humana se sostiene en la biosfera y el trabajo reproductivo y de cuidados realizado mayoritariamente por mujeres. Desde los ecofeminismos se revisan nuestras dependencias con la vida, la naturaleza y los cuerpos en un contexto patriarcal y capitalista que invisibiliza las dependencias y ensalza la falsa autonomía del hombre. La economía hegemónica capitalista se basa en la idea del homo economicus, un hombre blanco, occidental, independiente, racional, que quiere obtener los mayores beneficios con el mínimo coste y que últimamente se ha lavado la cara y se ha pintado de verde a través de las propuestas de Green New Deal tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.

Las ponentes de esta mesa reflexionan desde diferentes ámbitos de estudio (alimentación, agroecología, políticas del agua, las soberanías, etc.) sobre la necesidad de resituar la vida en el centro de la economía, para visibilizar la ecodepèndencia con los ecosistemas y las interdependencias entre las personas.

ponentes:

- Stefania Barca (Universidade de Coimbra)

- Marina Di Masso (Universidad de Vic)

- Laia Forné Aguirre (La Hidra Cooperativa)

- Blanca Bayas Fernández (Observatorio de la Deuda en la Globalización y Acción ecofeminista)

Modera: Jaume Franquesa (University of Buffalo)

VIERNES, 2 DE JULIO

19:00-21:00 h.

SALA 1: Trabajadores esenciales, pandemia y sostenimiento de la sociedad

La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de ciertos trabajos para la reproducción de la vida y, de hecho, ha dejado en evidencia que el capitalismo no remunera en base al valor social del trabajo. Por lo tanto, esta tabla quiere explorar las situaciones en las que las trabajadoras de sectores esenciales, a menudo invisibilizados y precarizados, han sufrido durante estos últimos meses. En este caso, queremos hacer énfasis en sectores que a menudo se quedan sin voz, para que la organización sindical es más compleja y, por tanto, sus voces son a menudo silenciadas en el debate público. La tabla considerará los sectores de la limpieza y los supermercados, con la contribución de un abogado laboralista para ofrecer una visión global de las situaciones que están llegando a las consultas. Hay que organizar y entender estos sectores,

ponentes:

- Estrella Santos (trabajadora sector limpieza y sindicalista)

- Angel Fraile (trabajador supermercado y sindicalista)

- Oriol Barranco (Universidad Autónoma de Barcelona).

- Oriol Arechinolaza (abogado laboralista, Colectivo Ronda)

Modera: Arantxa Tirado (Universidad Autónoma de Barcelona).

SALA 2: Capitalismo racial y fronteras cotidianas

En aquesta taula amb investigadors i activistes es proposa debatre dues qüestions centrals en el capitalisme actual: el rol de l’Estat i, en concret, les pràctiques de fronterització, i el component racialitzador del capitalisme. La dinàmica proposada pretén defugir qualsevol exposició acadèmica unilateral i posar en el centre locutor i d’interès les persones activistes que, d’una forma o altra, lluiten contra els racismes contemporanis. Es tractaria, doncs, de debatre les profundes relacions entre les lògiques del capital i les relacions socials emergents del capitalisme amb els sistemes i règims de ciutadania i de pertinença dominants. És a dir, en el fons, el que pretenem és debatre sobre quins són els mecanismes i les formes d’operar del capitalisme en relació amb els racismes contemporanis, per poder encarar-ho i lluitar-hi millor i per estendre aquesta lluita a altres àmbits que sovint no s’hi relacionen. El propòsit central de la taula és, per una banda, identificar de quina manera les fronteres operen en el nostre dia a dia i de quina manera obstaculitzen una vida plena i igual per les persones racialitzades i migrants, i, per l’altra, mirar d’organitzar un conjunt d’estratègies de lluita contra aquestes dinàmiques, sovint oblidades en les polítiques socials i d’habitatge.

ponentes:

- Basha Changuerra (activista afrofeminista)

- Ainhoa Nadia Douhaibi Arrazola. (Investigadora de los dispositivos de racismo de Estado)

- Pastora Filigrana (abogada y activista por los derechos humanos)

- Mostafa Shaimi (Universidad de Girona y Espacio Antirracista Salt-Girona).

Modera : Martin Lundsteen (Observatorio de la Antropología del Conflicto Urbano)

SALA 3: Desorden neoliberal: autoritarismo de Estado y giro social reaccionario

Si algo nos confirma la gestión de la pandemia del Covidien-19 es que las estrategias neoliberales de acumulación gobiernan cada rincón del mundo mientras el despojo que las sostiene degrada la vida de una mayoría social absoluta. Así es como el Estado asume su papel clave a la hora de dar respuesta al desorden generado por y para el mercado. Los aparatos represivos imponen una forma de autoritarismo en la que los poderes judicial y policial ganan protagonismo en la gestión del conflicto social. En este proyecto de guerra llamado «España», el autoritarismo se subjetiviza, las relaciones sociales se policializar y la fascistización crece. En el campo necropolític transnacional, la represión política se normaliza y el control punitivo de la pobreza se naturaliza. Este es el marco general de un «auge fascista»,

ponentes:

- Mónica Clua (Universidad de Texas)

- Daniel Jiménez (Universidad de Zaragoza)

- Alejandro Forero (Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universidad de Barcelona)

- Marta Venceslao (Universidad de Barcelona)

Modera: Gemma Garcia (La Directa)

SÁBADO, 3 DE JULIO

09:45-11:45 h.

SALA 1: Transiciones agroecológicas en un contexto de pandemia

El sistema agroindustrial basa su organización y su funcionamiento en la acumulación de capital y no a satisfacer las necesidades alimentarias humanas. De hecho, es un sistema injusto socialmente y ambientalmente que no asegura una alimentación sostenible a la mayoría de la población. En las últimas décadas, la producción de alimentos se ha ido «Enverdecer», pero sin dejar de perseguir el crecimiento económico sostenido por las grandes corporaciones que dominan la industria agroalimentaria.

En este contexto, desde el movimiento agroecológico se apuesta para construir sistemas de aprovisionamiento sostenibles en todas sus dimensiones, económica, social y ambientalmente, y que estén orientados a garantizar una alimentación sostenible y asegurar la soberanía alimentaria de los pueblos. Ahora bien, estas redes alimentarias deben resistir en el mercado agroindustrial capitalista, que impone las reglas del juego y dificulta la coexistencia entre las diversas alternativas.

Además, la pandemia ha supuesto una serie de cambios en estos sistemas de aprovisionamiento agroecológicos y (re) abrir debates sobre su crecimiento, su resiliencia y su sostenibilidad. En esta tabla debatiremos los impactos y efectos de la Covidien-19 en la producción agroecológica y los retos para conseguir una alimentación sostenible.

ponentes:

- Paula Escribano Castaño (Universidad Autónoma de Barcelona)

- Marta G. Rivera-Ferre (INGENIO CSIC-UPV, Universidad de Vic)

- Martina Marcet Fuentes (Ramaderes.cat)

Modera : Patio Homs (Universidad de Barcelona y La Arista Cooperativa)

SALA 2: Nación, clase o género: autonomía o intersección. Qué sujeto colectivo para qué revolución?

Es posible construir un sujeto colectivo compartido para la revolución? O por el contrario, son luchas autónomas que no se pueden articular sin perder sentido? Como podemos pensar estas opresiones relacionadas o se han de pensar aisladamente? Los debates actuales en torno a la revolución asumen que no hay un sujeto único de cambio, pero entonces, ¿cómo se pueden construir una serie de demandas que lleven a la transformación radical del conjunto de relaciones sociales? En esta sesión exploraremos la (im) posibilidad de construir un horizonte compartido de lucha y emancipación sin renunciar a las diferentes especificidades.

ponentes:

- Joan Tafalla (historiador, Asociación de Estudios gramsciana de Cataluña)

- Maria Redondo (Universidad de Barcelona, activista feminista)

- Laura Vega Fernández (camarera y militante de la Izquierda Independentista)

- Albert Botran (historiador)

Modera : Ignasi Bernat (Universidad de Winchester)

SÁBADO, 3 DE JULIO

12.00 – 14.00 h.

SALA 1: Transitando hacia un nuevo modelo productivo

A raíz de la crisis ocasionada por la pandemia del Covidien-19 y de las múltiples deficiencias mostradas por el mercado capitalista a la hora de hacer frente a las necesidades sociales más básicas y los límites de los estados en su actuación para hacer frente a la emergencia sanitaria, ha resurgido el debate sobre qué modelo productivo habría construir para dar respuesta a nuestras sociedades. Una mayor planificación centralizada podría ser la garantía de que el mercado y el capital no actúan exclusivamente por el interés de los rentistas y capitalistas? Habría que pensar en modelos autocentrados en las necesidades y potencialidades de nuestro territorio? Un modelo publicocomunitari donde el cooperativismo y la ESS tuvieran un rol director?

ponentes:

- Antoni Soy (economista)

- Sergi Cutillas (economista, Ekon)

- Miren Etxezarreta (economista).

- Ivan Miró (sociólogo, cooperativista de La Ciudad Invisible).

Modera: Elena Idoate Ibáñez (economista, Seminario de Economía Crítica Taifa).

SALA 2: Disputar el bar

Esta tabla explorará las posibilidades y dificultades de organizar el sector de la hostelería. En el momento actual, la hostelería ha sido uno de los sectores económicos que han sufrido las consecuencias inmediatas y económicas de la pandemia, pero a la vez uno de los sectores más críticos con las restricciones impuestas. Pero, a pesar de ser un sector vital para la economía actual del país, es también un sector lleno de contradicciones y aspectos que nos abren la puerta a entender mejor las relaciones de conflicto entre trabajo y capital. En este debate se quiere explorar la situación del trabajo en la hostelería en relación con las dificultades de organizar una clase trabajadora atomizada por el trabajo autónomo y por las empresas pequeñas y familiares, pero también quiere analizar la otra cara de la moneda, ejemplificada por la entrada masiva de «fondo buitres» y grandes grupos empresariales en el sector (sobre todo a partir de la anterior crisis). Finalmente, queremos abrir la puerta a las posibilidades cooperativas y postcapitalistas que podemos encontrar en el sector.

ponentes:

- Berni Sorinas (Can Manel)

- Ponente a confirmar (La Deskomunal)

- Joaquín Romero (ex representante sindical)

- Ponente a confirmar (trabajadora de hostelería)

Modera : Mónica Clua (Universidad de Texas)

SALA 3: reactualizar la Revolución: qué debemos entender hoy por Revolución y cómo se hace?

La revolución se ha entendido tradicionalmente como aquel evento político donde el sujeto histórico «asalta el palacio», toma el poder y acelera los ritmos de transformación de un sistema, interconectando una vertiente destructiva y otra constructiva, no sólo respecto a los actores y las instituciones políticas, sino a todo el sistema de relaciones económicas y sociales. La revolución soviética de 1917, la revolución cubana de 1959, la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998, etc., implican el inicio de revoluciones en sus respectivos países.

Ahora bien, no hay duda de que durante las últimas décadas han tenido lugar, en nuestras sociedades, transformaciones importantes en el ámbito del Estado, el Derecho, la estructura social, el poder, el trabajo, los sujetos co lectivos, etc., que nos obligan a repensar y redefinir el concepto de revolución. Es hoy posible, en nuestra sociedad, hacer la revolución? ¿Qué debemos entender por revolución ya través de qué método puede o no puede llevarse a cabo?

Discutir como reactualizar el concepto de revolución para fijar un horizonte de acción política para las clases populares es hoy el objetivo de esta tabla.

ponentes:

- Manuel Delgado (Universidad de Barcelona)

- Jule Goikoetxea (Universidad del País Vasco)

- Albert Noguera (Universidad de Valencia)

SÁBADO, 3 DE JULIO

16:30-18:30 h.

SALA 1: Luchas, alternativas y estrategias emancipadoras: aprendizajes de la Comuna de París en su 150. aniversario

Este año se celebra el 150. aniversario de la Comuna de París, de 1871. La experiencia de democracia y autogestión de la Comuna fue un acontecimiento que supuso un punto de inflexión en la historia contemporánea y que, a pesar de su derrota, se convirtió en símbolo y ejemplo para el movimiento obrero internacional y sus diferentes corrientes. Karl Marx la definió como el primer ejemplo concreto de dictadura del proletariado, «el resultado de la lucha de los productores contra la clase de los propietarios». Comerciantes, obreros metalúrgicos, pero también abogados, periodistas, médicos … El Consejo de la Comuna fue una representación del pueblo trabajador de París.

Esta mesa redonda pretende repasar aquel evento no como un ejercicio académico ni nostálgico, sino militante. Se trata de analizar esa experiencia, sus potencialidades y errores, los debates que introduce y las lecciones aprendidas como instrumento inspirador a partir del cual analizar las luchas, alternativas y estrategias emancipadoras de nuestro presente.

ponentes:

- Montserrat Galcerán (Fundación de los Comunes)

- Jaime Pastor (Viento Sur)

- Josep Maria Antentas (Universidad Autónoma de Barcelona)

- Jeanne Moisand (Universidad Pompeu Fabra)

Modera: Laia Altarriba (Tigre de Papel)

SALA 2: Capitalismo digital: soberanía tecnológica y producción de conocimiento

En poco más de 15 años, lo que era sólo un sector económico emergente, de proyección aparentemente limitada y circunscrito a un reducido segmento de población, ha pasado a dominar buena parte de la economía global. A la misma velocidad con que Internet se convertía en la infraestructura económica y social fundamental de la sociedad global, crecieron corporaciones que supieron aprovechar la ideología neoliberal dominante. De este modo, compañías como Google, Amazon, Tencet, Facebook o Alibaba (todas ellas entre las mayores compañías por capitalización), se han erigido como poderosos actores globales, gigantes económicos dueños de las tecnologías con las que la sociedad accede a la información, se comunica, hace negocios, se transporta o trabaja. El capitalismo digital ha pasado no sólo a hegemonizar los aspectos más dinámicos de la economía, sino a dibujar nuevas formas de explotación algorítmica, imponiendo un régimen brutal de vigilancia sobre trabajadoras y usuarias. También ha pasado a controlar y definir las viejas y nuevas industrias de producción cultural, como la música, el cine, los libros o los videojuegos. Asimismo, ha establecido un modelo vigilado y restrictivo de acceso a la esfera pública, controlado por algoritmos propietarios, tanto dentro de sus plataformas (como Facebook) como fuera con el uso cada vez más creciente de invasivas técnicas de reconocimiento facial. Frente a esta realidad de opresión y dominación surgen desde luego no una, sino varias preguntas sobre qué hacer? Partiendo de este contexto distópico, las participantes ofrecerán una panorámica sobre cómo combatir, resistir y construir una vida no capitalista capaz de usar la tecnología como una herramienta de emancipación.

ponentes:

- Eurídice Cabañes (filósofa, codirectora de ArsGames)

- Javier de Rivera (Universidad Complutense de Madrid)

- Carla Barrio (Universidad Complutense de Madrid)

- Ekaitz Cancela (Universidad del País Vasco)

Modera: Aitor Jiménez (Universidad de Melbourne)

SALA 3: Soberanía, autodeterminación y represión: el Estado español contra los pueblos.

El año 2017, el independentismo catalán planteó un embate al Estado y no tuvo éxito. Aquella experiencia ha dejado muchos aprendizajes, pero también mucha represión y heridas abiertas. Por eso no es fácil construir un planteamiento de futuro mínimamente compartido entre todos los actores políticos y sociales para planificar una nueva estrategia capaz de volver a poner el régimen del 78 entre la espada y la pared y avanzar hacia una república catalana con justicia social . Desde entonces, el independentismo ha sido incapaz de reaccionar y volver a plantear una estratégica de ruptura democrática clara y definida.

A partir del análisis de conceptos como los de soberanía, represión, Estado, embate, etc., esta tabla tiene como objetivo no sólo hacer un diagnóstico del marco político, económico, social y cultural en que se producen los hechos de los últimos años, y los mismos acontecimientos y de toda la represión que los ha seguido, sino también ver qué aprendizajes y estrategias podemos desplegar para plantear una nueva ofensiva contra el Estado y hacer frente a su salvaje represión.

ponentes:

- Floren Aoiz (Fundación Iratzar)

- Clara Campos (Universidad de Barcelona)

- Benet Salellas (abogado)

- Gabriela Serra (maestra y activista social).

SÁBADO, 3 DE JULIO

18:45-20:45 h.

SALA 1: «El trabajo doméstico, El Capital y la vida» en medio de la crisis de la Covidien-19

«Capitalismo vs. vida »ha sido un lema popularizado por la economía feminista y las manifestaciones del 8-M de los últimos cinco años, pero ¿qué quiere decir exactamente? ¿Cómo se concreta esta defensa de la «vida» en el contexto Covidien y de las políticas gubernamentales que se han desplegado?

«El trabajo doméstico, El Capital y la vida» defiende la versatilidad de las categorías desarrolladas por Marx en su obra fundamental para entender el potencial político de las tareas que reproducen la clase trabajadora más allá del salario y cómo impacta la lucha de clases contemporánea . A partir de este marco, trataremos de abordar qué rasgos adopta la crisis de cuidados en la actual coyuntura de crisis económica y pandemia. La tabla aborda esta tarea con un diálogo crítico con los debates sobre el «trabajo doméstico» de la segunda ola feminista y las aportaciones de Lise Vogel, Michael Lebowitz y otras teóricas de la reproducción social, como Susan Ferguson, y también respecto a las teóricas de la «fábrica social», como Silvia Federici.

ponentes:

- Isabel Benítez (Seminario de Economía Crítica Taifa).

- Xavier Garcia Fuente (Seminario de Economía Crítica Taifa).

- Elena Idoate Ibáñez (economista, Seminario de Economía Crítica Taifa).

Modera: Laia Jubany (Seminario de Economía Crítica Taifa).

SALA 2: En defensa de la vida y la dignidad de vivir: la necesidad de la promoción de la salud pública y de la reversión de privatizaciones

El problema de salud pública que ha supuesto la pandemia del Covidien-19 ha hecho evidente que los efectos del virus no han sido iguales para todos. La desigualdad se ha manifestado con toda su crudeza. La pandemia y las medidas restrictivas aplicadas para hacerle frente han supuesto una amenaza para los grupos de población más pobres y vulnerabilitzats, que sobreviven en condiciones de salud muy lamentables (debido a situaciones de precarización laboral, de vivienda insalubre, de violencia machista al si de los hogares, etc.). La letalidad del virus (para los más grandes y vulnerables) y su transmisibilidad han dado lugar al colapso de un sistema sanitario ya muy afectado por la austeridad y la mercantilización impuestas durante los últimos años por las políticas neoliberales. Además, la propiedad de la vacuna y su dominio por parte de las grandes empresas farmacéuticas han hecho también evidente como un neoliberalismo globalizado sólo hace que reforzar las desigualdades entre un «norte» cada vez más diminuto y un «sur» que no deja de crecer. Todo ello nos aún con una realidad que hace urgente debatir sobre la necesidad de revertir privatizaciones, de reforzar al máximo los sistemas de salud pública, de introducir una perspectiva feminista en la intervención y en la investigación en salud y de crear una infraestructura de investigación global orientada a garantizar la salud y la vida de la mayoría y no a generar beneficios económicos.

ponentes:

- Montse Pineda (Creación Positiva)

- Joan Benach (Universidad Pompeu Fabra).

- Mireia Moret (activista por la Sanidad Pública, Rebelión atención primaria).

- Xavier Milian (historiador y periodista. Coautor de «Salimos de la UCI. Propuesta para una sanidad pública»).

Modera: Isabel Chacón (activista por la Sanidad Pública, Sanitarias En Lucha y plataforma en defensa de los servicios públicos)

SALA 3: Garantizar la supervivencia: renta básica universal, trabajo garantizado y el derecho a una vivienda digna

El avance imparable del neoliberalismo en estas últimas décadas ha supuesto la precarización de las condiciones laborales del grueso de la población y la exclusión de muchas personas del mercado laboral formal, ya sea de manera esporádica o permanente. Hoy, pues, trabajar no es garantía de protegerse de la pobreza. Esta situación queda acentuada, además, por una mercantilización del mercado de la vivienda, que ha hecho que disponer de un hogar (hipotecando o pagando alquileres desorbitados) sea una nueva manera de disciplinar a la población para que soporte trabajos en condiciones laborales deplorables. Frente a esta realidad, se hace necesario pensar y reflexionar sobre cómo garantizar una renta básica, sobre cómo garantizar el trabajo digno y distribuirlo, y sobre cuál es el camino para asegurar el derecho a la vivienda digna.

ponentes:

- Vidal Aragonés (abogado laboralista, colectivo Ronda, Universidad Autónoma de Barcelona)

- David Casassas (Universidad de Barcelona)

- Marta Ill Raga (portavoz del Sindicato de Inquilinos)

- Irene Escorihuela (Observatorio DESC)

Modera: Xavier Granell (politólogo)

.jpg?auto=webp)

.jpg?auto=webp)

.jpg?auto=webp)

.jpg?auto=webp)

Users Today : 18

Users Today : 18 Total Users : 35414770

Total Users : 35414770 Views Today : 21

Views Today : 21 Total views : 3347592

Total views : 3347592