Es decir que, al tiempo que desarrollaba mis tareas pedagógicas con los adolescentes detenidos en el CREU Ituzaingó y, posteriormente, Lomas de Zamora[1], tomaba notas y apuntes con los que elaborábamos un diagnóstico institucional y poblacional, redactaba junto con las demás áreas un Proyecto Institucional, diseñaba líneas de acción, corregía errores, deconstruía críticamente mis propias prácticas y discursos, prejuicios, etc.

Así, pues, podría decirse que en ese tren, fui protagonizandoexperiencias en el sentido en que trabaja el concepto Jorge Larrosa (Larrosa, 2003). En este sentido, mis experiencias en el trabajo educativo con adolescentes bonaerenses detenidos conforman un conjunto de intervenciones educativas, aportes de hipótesis respecto del encierro, reflexiones en torno del trabajo interdisciplinar en las instituciones penales juveniles, etc.

Aún cuando dejo claro que este fue el modo de encarar el trabajo por falta de otro mejor, más establecido, racionalizado o diseñado como instrumento científico (falencia atribuible a la dirigencia de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires), también considero que es, casualmente, el ámbito de la educación de jóvenes en contextos de encierro, una arena propicia para hacer factibles experiencias como las que me ha tocado protagonizar. Y cuyos matices he intentado plasmar en numerosos trabajos, algunos de los cuales volcaré en este espacio virtual.

En el principio fue la tragedia

Es justo recordar que las experiencias de las que se puede dar cuenta en materia de adolescentes privados de libertad en la provincia de Buenos Aires, son fruto de la tragedia. En efecto, el ex gobernador Felipe Solá, se ocupó de implementar el Sistema de Responsabilidad penal Juvenil luego de la “Masacre de Quilmes”:

El 20 de octubre de 2004, cerca de la medianoche, Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) iniciaron una quema de colchones en sus celdas de la comisaría 1ra. de Quilmes, situada en la esquina de Alem y Sarmiento, en pleno centro de esa ciudad. (…) Los detenidos protestaban por el abuso y privación de derechos que sufrían diariamente. El resultado del motín fue la muerte de los jóvenes citados, y la condena, 11 años después, de los policías que se encontraban esa noche de guardia. De acuerdo con la sentencia, ese día los jóvenes fueron torturados en la dependencia policial y luego se los dejó morir en el incendio que ellos provocaron al iniciar el motín. (Página 12, 2015).

Más allá de su brutalidad, la “Masacre de Quilmes” desnudó un sinnúmero de anomalías en lo referente a Derechos del Niño[2] en Argentina, y especialmente en Buenos Aires, donde la vulneración de derechos de personas de entre 0 y 18 años se presenta en mayor número y gravedad.

Distintas ONGs pusieron el ojo en las condiciones de detención y juzgamiento de los jóvenes delincuentes de entonces, y saltó a la vista que, aún cuando el país había suscrito a toda la normativa supranacional garantista en la materia, nada se había hecho para adecuarse a ello.

Para pasarlo en limpio: en 2004, no debió haber habido ningún niño en ninguna comisaría, porque en 1990 Argentina había firmado y ratificado, entre otros tratados, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Congreso de la Nación Agentina , 1990). Para colmo, en 1994 esa y todas las normas internacionales firmadas por la nación, habían cobrado rango constitucional desde su inclusión en el artículo 75 inciso 22, fruto de la última reforma de la Carta Magna. Por eso, vale decir que la “Masacre de Quilmes” fue, al mismo tiempo, una tragedia y una vergüenza nacional.

Así pues, en 2005, Solá dio la orden de mudar a los niños bonaerenses detenidos en comisarías por la presunta comisión de delitos graves, a un ala de la Unidad Penitenciaria de adultos N° 39, de Ituzaingó, Partido de Morón. Y allí comencé a trabajar, implementando un taller de comunicación.

A un año de implementarse los talleres, algunos resultados eran particularmente notables. Entre ellos, por ejemplo, es dable citar la edición -de forma artesanal e independiente, por cierto- de dos números de la revista que los mismos detenidos quisieron fundar. Con el nombre “CRI” (Centro de Recepción Ituzaingó) los adolescentes que participaban del taller plasmaron, en sus páginas, relatos de primera mano: motines, peleas, sanciones, condiciones de vida en reclusión.

Como parte de los ejercicios narrativos y periodísticos, se entrevistaron entre sí y conversaron, incluso, con los adultos, ya fueran miembros del Equipo Técnico o, lo menos pensado, Asistentes de Minoridad, quienes demostraron poseer más cualidades que las estrictamente necesarias para vigilar y castigar.

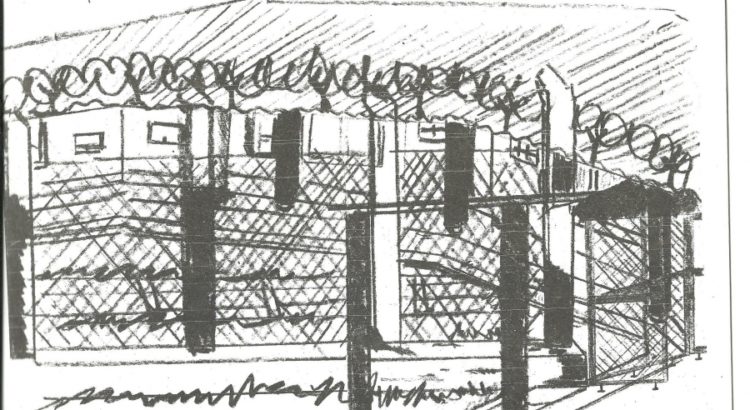

Vale destacar, también, que algunos pibes supieron dibujar, con sorprendente habilidad, visiones propias del encierro: su celda, o un compañero escribiéndole una carta a su madre, o la inundación posterior a un incendio, iniciado intencionalmente, como protesta.

La implementación positiva de estos talleres, tanto como laintervención pedagógica (Berchi & Moya, 2006) en el trabajo cotidiano de todos los adultos en contacto con los adolescentes, trajeron como consecuencia que el “modelo Lomas” cobrara cierta notoriedad. En ese marco, fui invitado por el Instituto Superior De Piero[3] para dar una charla respecto de algunas de mis experiencias en el trabajo que realizaba. Extracto, seguidamente, parte de lo que expuse aquél 29 de agosto de 2007.

Poniéndome a prueba

La primera experiencia sobresaliente se dio un sábado de junio de 2005, apenas un mes y pico después de empezar a trabajar en el CREU Ituzaingó. Por lo compleja, la recuerdo vívidamente:

Llego a las 8:30. Para entrar hay que golpear un enorme portón gris y anunciarse, por la mirilla, a un efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien me recibía armado y con ropa de fajina.

La Unidad Penitenciaria de adultos Nº 39, de la localidad citada, es un cuadrado de concreto cuyos lados miden más de 100 metros, están pintados color gris y amarillo pálido, y circundados por una villa bastante más grande que la cárcel. Desde afuera, veo que cada pared termina, en su borde superior, con un alambre de púas en tirabuzón, como en las películas viejas.

El portón se abre y de allí sale, hacia adelante, una calle de asfalto de unos 80 metros. Alrededor, bruma y descampado. Más paredes grises y alambres de púa interrumpidos, cada tanto, por escaleras que culminan en garitas, desde las cuales, otros efectivos como el que me recibió, me vigilan y me saludan a través de la ventana, sin soltar su escopeta.

Paso un portón de rejas a la derecha, donde otro efectivo me invita a dejar mi DNI. Ahora bordeo un cuadrado igual al de afuera pero más pequeño, hasta llegar al sector que se le ha asignado a los más de 100 adolescentes presuntos delincuentes provenientes de cualquier parte de la provincia, a quienes el ministro de seguridad, Juan Pablo Cafiero, ordenó alojar allí luego de la “Masacre de Quilmes”.

Llama mi atención que el pasto que rodea el sector cedido a la –hasta entonces- Subsecretaría de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano del GPBA está inundado. Flotan bandejas de plástico con restos de comida, colillas de cigarrillo, zapatillas, maquinitas de afeitar, patas de alguna mesa de jardín, y una manguera de incendio.

Ingreso al espacio cedido para realizar el taller, que no es otro que el salón de requisa, es decir, un cubo de cemento con una sola ventana clausurada, una mesa blanca de plástico y seis sillas del mismo material. Una vez dentro del “aula” separo diarios y revistas sobre la mesa, y coloco una birome y una hoja de impresora tamaño oficio por silla.

Son las diez y media y llegan los alumnos. De los seis, sólo tres desayunaron. Cuatro vienen fumando, en ojotas, bermudas y remera. Cinco de ellos tienen alguno de sus brazos lleno de tajos en vías de cicatrización, más o menos desde el hombro hasta el codo. Todos repasan los incidentes ocurridos durante la noche, tema que domina la primera parte del taller.

Seba es extrovertido; el chistoso del grupo. La consigna no siempre lo interesa. Habitualmente mira las fotos de las revistas, pregunta quiénes son los personajes que aparecen, pero no puede escribir una historia para ellos porque es analfabeto. Por ello, por lo general, dibuja. Pero hoy está demasiado inquieto. Fuma sin parar, va y viene, habla constantemente, y distrae al resto.

De pronto, le da una patada la puerta del aula. Ella golpea contra el marco y queda trabada sin poder ser abierta desde adentro, porque no tiene picaporte. Seba mira a sus compañeros y exclama: “Uy nos quedamos encerrados con el maestro… ¿y ahora? Mirá si lo tomamos de rehén”. Los demás se ríen cada vez más fuerte y se levantan de sus asientos. Yo también lo hago; Seba me pasa su brazo desde atrás por alrededor del cuello, y me pregunta dónde voy.

Yo me rio disimulando los nervios. Contesto como sobrando la situación, fingiendo que doy por descontado que se trata de una broma. Logro quitarme a Seba de encima, y le pido que vuelva su silla, porque así distrae a los demás. Jamás me doy por agredido ni intimidado. Ofrezco ayuda a otro alumno, me siento.

Cinco minutos más tarde, vuelvo a pararme, golpeo la puerta y un Asistente de Minoridad acude a abrirla utilizando un picaporte que lleva en el bolsillo. La puerta debía quedar permanentemente abierta, por lo que mi compañero de trabajo me pregunta por qué está cerrada. Yo le contesto que fue el viento, y salgo junto con él. Una vez afuera, le relato lo sucedido.

Conclusiones

En ese momento, para salir del paso, resolvimos que un Asistente de Minoridad merodeara cerca del “aula” hasta terminar el taller. Todo discurrió sin sobresaltos, y los alumnos volvieron a sus celdas como siempre. Entonces, mis compañeros encargados de la seguridad me plantearon unos argumentos que veníamos debatiendo, según criterios que naturalmente se oponen: la seguridad en el encierro, por un lado; la educación, por otro. Armonizarlos, ese era el desafío.

Según los regímenes de vida de cualquier establecimiento penal juvenil de máxima seguridad bonaerense (y el del CREU Ituzaingó no era la excepción) cuando se produjo el episodio que relato, dentro del “aula” debía haber estado presente un Asistente de Minoridad cada 3 detenidos, o sea, dos adultos debieron haber estado vigilando la actividad desde adentro del recinto donde se desarrollaba.

Así, además de disuadir cualquier conducta transgresora con su sola presencia, y poder dar testimonio sobre lo ocurrido, podrían haber intervenido utilizando, de ser necesario, la fuerza mínima indispensable, para controlar la conducta de Seba, puesto que ponía en riesgo mi integridad física y amenazaba la seguridad general.

Al mismo tiempo, las biromes que en ese momento tenían los alumnos a disposición no eran las que la normativa interna de este tipo de establecimientos propone. Considerándolas elementos corto punzantes potencialmente peligrosos, la reglamentación estándar señala que, a los detenidos, se les debe proveer, para escribir, lápices o lapiceras que los Asistentes de Minoridad deben cortar a 4 centímetros contando desde la punta, para que no puedan ser empuñados.

También los picaportes se consideran elementos que los detenidos podrían utilizar para agredir o auto agredirse. Por eso, cuando mi alumno pateó la puerta, quedamos encerrados. Las puertas del encierro no poseen picaportes, sino que esos elementos son responsabilidad de los Asistentes de Minoridad, quienes los llevan encima.

Para junio de 2005, yo conocía claramente la reglamentación interna que describo, pero, luego de un mes de talleres, mis observaciones me habían llevado a las siguientes conclusiones, que expuse ante la Dirección del CREU, con resultado positivo:

Si la actividad que yo pretendía implementar, se proponía como un espacio donde los detenidos pudieran comenzar a construir una identidad fundada en la interpelación propia del vínculo pedagógico (Martorell, 2006), el espacio donde se dictaran los talleres debía des investirse de lo penal – punitivo, para poder ser registrado por parte de los adolescentes como educativo.

En este sentido, la presencia dentro del “aula” del personal encargado de la seguridad, interfería permanentemente en la construcción de ese vínculo. Los detenidos no podían reconocerse como alumnos allí donde percibían la mirada vigilante de quienes encarnaban la seguridad. Los desafiaban, dialogaban con ellos utilizando términos propios de la jerga carcelaria, referían acontecimientos que los distraían de las actividades del taller.

En consecuencia, para que se construyera una identidad pedagógica de su parte, y me reconocieran a mí como su docente, debía ser yo, allí dentro, su único Referente u Otro (Martorell, 2006). Eso me permitiría, asimismo, revisar y desandar sistemáticamente el discurso y las conductas desviadas de los alumnos, sobre la base, precisamente, de tratarlos como tales, según su rol pedagógico: en el “aula”, no eran detenidos, sino alumnos.

Por ende, todo aquello que, en su actuar y su decir, no guardara coherencia con esa identidad, (cuyas características también habríamos de construir juntos) sería puesto de relieve por mí, su docente. Sólo de esa forma podría yo interpelarlos en el cumplimiento de las normas, el respeto por los valores socialmente aceptados, etc.

Y dentro de la misma consideración ingresaban los elementos a utilizar. Si las biromes cortadas eran “tumberas”, es decir, las del ámbito de privación de libertad y encierro[4], las que los confirmaban en su calidad de detenidos, en el ámbito educativo debían utilizarse elementos propios de la educación, verbigracia, útiles escolares comunes y corrientes.

Los alumnos y yo, en forma constructiva y colaborativa, debíamos reconocer el contexto pedagógico al punto de que ello nos permitiera asignar a las cosas un significado acorde a dicho contexto.

Así, una birome en la celda es un elemento corto punzante, porque se lo interpreta en el contexto punitivo – carcelario, vinculándoselo con la violencia, y la identidad transgresora del detenido, presuntamente delincuente (no olvidemos que los adolescentes de los CREU están procesados, no condenados).

Pero en el “aula”, una birome es una herramienta de estudio, de creación, de aprendizaje; por lo que queda afuera del marco de interpretación y de la construcción de sentido pedagógico, la posibilidad de que sea peligrosa, empuñable, utilizada para herir. Lo mismo ocurre con otros elementos que se utilizaban en el taller, como tijeras, o sacapuntas.

Y dado que también yo debía revalidar constantemente mi condición de docente, es decir, adulto en contacto con los detenidos que los interpela desde su rol de alumnos, no delincuentes, yo no poseía picaporte. Cada vez que un alumno solicitaba salir del “aula”, o ingresar a un lugar cerrado, yo llamaba a un Asistente de Minoridad para que abriera la puerta si ella estaba cerrada. De ese modo, me distinguía de quienes ejercían funciones de control y seguridad, y reafirmaba mi identidad docente.

En el trabajo de deconstruir y reconstruir permanentemente el sentido aplicado a las cosas, los espacios, y los cuerpos, para trabajar, así, sobre las identidades, elegí correr riesgos como en la experiencia que relaté más arriba.

Esto planteaba un conflicto de intereses, responsabilidades y roles hacia adentro de la institución, porque obligaba a armonizar modos de intervención que parten de valores contrapuestos: en el encierro, el criterio punitivo de vigilar y castigar (Foucault, 1970)redunda en la falta de libertad: cuerpos quietos y encerrados, es más y mejor control y seguridad. Pero en el espacio pedagógico, allí donde se busca que el alumno construya su identidad trabajando su propia subjetividad, la libertad es un valor primordial.

En la imbricación de estas dos instituciones en un mismo espacio físico, y aun habiendo obtenido respaldo por parte de los directivos del CREU, hube de defender y sostener con mi propio cuerpo los argumentos pedagógicos citados. De acuerdo con mi experiencia, todo otro intento hubiese fracasado.

Bibliografía

· Agustín Bueno Bueno, A. R. (2002). Guía didáctica de psicología de la intervención social. Alicante: Club universitario.

· Berchi, M. A., & Moya, O. (2006). Intervención pedagógica. Un nuevo paradigma en el acompañamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.

· Congreso de la Nación Agentina . (22 de Octubre de 1990). Infoleg. Recuperado el 24 de Noviembre de 2015, de http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=249

· Congreso de la Nación Argentina. (26 de Octubre de 2005). Infoleg. Recuperado el 25 de Noviembre de 2015, de http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=110778

· Foucault, M. (1970). Vigilar y castigar. París: Gallimard.

· Garfinkel, H. (1967). Studies in etnomethodology. Nueva Jersey: Prentice-Hall.

· Larrosa, J. (2003). La experiencia y sus lenguajes. La experiencia y sus lenguajes. Algunas notas sobre la experiencia y sus lenguajes. Barcelona.

· Martorell, E. (2006). De la violencia a la subjetividad, una interrogación en torno de refundar el territorio de escolar. Idem (pág. sin especificar). Buenos Aires: Observatorio de Violencia.

· Página 12. (19 de octubre de Octubre de 2015). Diez policías condenados por la «Masacre de Quilmes». Quilmes, Buenos Aires, Argentina.

[1] La medida destinada a alojar a los niños detenidos en comisaría, en Centros de Recepción, Evaluación y Ubicación (CREU) de Jóvenes en conflicto con la ley penal, tal como lo define la legislación, se implementó en dos etapas: durante 2005, para resolver la urgencia, se habilitó, de forma provisoria, un ala de la Unidad N° 39 del Penal de Ituzaingó. Mientras, se construía el CREU Lomas de Zamora. Una vez terminado, nos mudamos allí, a principio de 2006.

[2] Para la legislación vigente, en Argentina se considera niño a toda persona de entre 0 y 18 años. Ver, entre otros, ley nacional 26061 (Congreso de la Nación Argentina, 2005).

[3] http://portal.depiero.edu.ar/.

[4] En la jerga carcelaria, la “tumba” es la celda, por lo que “tumbero” es un calificativo aplicable a todo aquello que es propio del ámbito carcelario.

Fuente: http://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/criminologia-30/menores-y-violencia/item/2921-poniendome-a-prueba

Users Today : 296

Users Today : 296 Total Users : 35459891

Total Users : 35459891 Views Today : 475

Views Today : 475 Total views : 3418447

Total views : 3418447