Tras la Segunda Guerra Mundial y para evitar que un conflicto de este calado volviera a repetirse, líderes de todo el mundo se sentaron a negociar y redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La carta magna de la humanidad, que recoge los derechos que tienen todas las personas en el mundo sin distinción alguna de sexo, nacionalidad o clase social, fue aprobada el 10 de diciembre de 1948.

Las mujeres fueron minoría en este proceso de elaboración. Eso sí, las aportaciones de Eleanor Roosvelt, Hansa Mehta, Minerva Bernardino o Bodil Begtrup garantizaron que el texto fuera universal y que se incluyeran los derechos de las mujeres en una norma que ponía en valor las libertades y la dignidad humana. Gracias a ellas el mundo es más justo e igualitario.

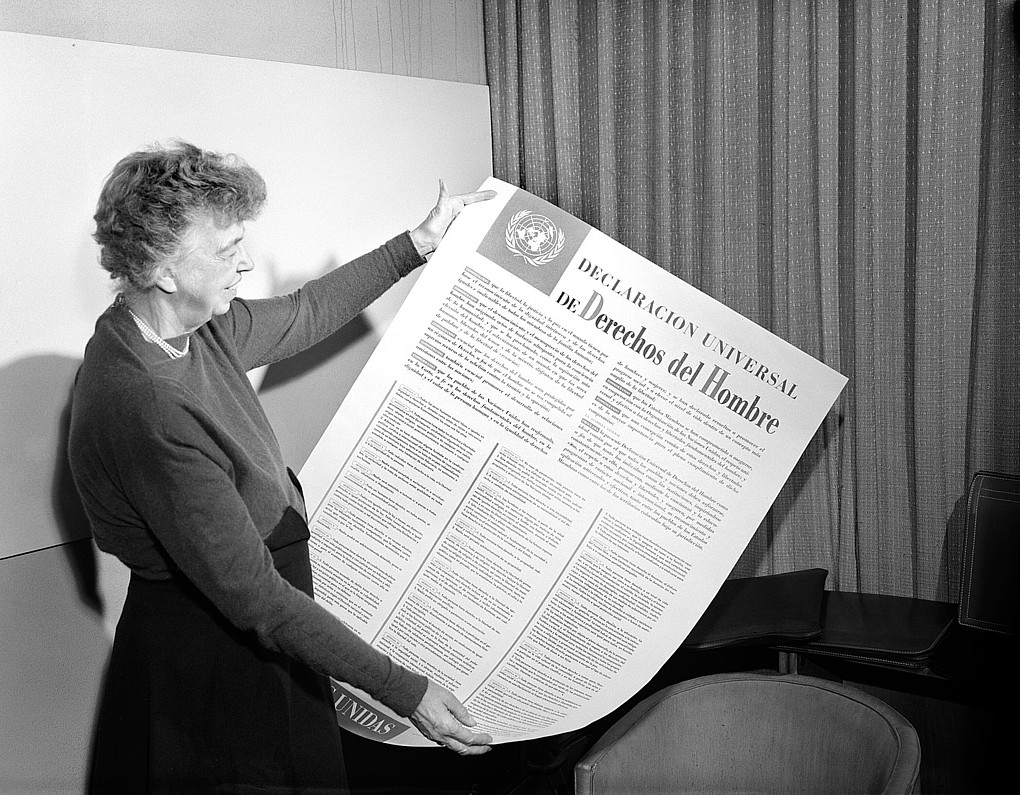

Eleanor Roosevelt. Foto ONU

Eleanor Roosvelt, la fuerza impulsora

La escritora y ex primera dama estadounidense jugó un papel fundamental en la elaboración y aprobación del texto. Fue activista, firme defensora de los derechos humanos y pionera del movimiento feminista. Pero antes de eso, Eleanor participó en la Liga de las Mujeres Votantes, en la Liga de Mujeres de la Unión de Comercio y en la División de Mujeres del Partido Demócrata.

En 1946 fue nombrada delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en ocupar este cargo. Fue presidenta del Comité encargado de la redacción de esta Declaración. En sus memorias relata que trabajó día y noche durante dos años analizando y debatiendo palabra por palabra el texto al que ella bautizó como “La carta magna de la humanidad”.

Esta Declaración iba a ser denominada “de los Derechos del Hombre”, pero Eleanor Roosevelt, consideró que el término excluía a las mujeres y logró que se titulara “de los Derechos Humanos”.

Hansa Mehta. Foto ONU

Hansa Mehta, por una declaración universal

Esta activista, educadora social, escritora y política defendió que el texto incluyera un lenguaje inclusivo. De hecho, a ella se atribuye el logro de cambiar en el artículo 1, la frase «Todos los hombres nacen libres e iguales» por «Todos los seres humanos nacen libres e iguales«.

Hansa Mehta fue una gran defensora de los derechos de las mujeres en la India. A ella se le atribuye la aprobación de la ley que abolió el matrimonio infantil. En 1946 presidió la organización All India Women’s Conference, fundada para promover la educación de las mujeres y niñas. Dos años más tarde fue nombrada delegada de la India en la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Bodil Begtrup. Foto ONU

Bodil Begtrup, la importancia del lenguaje

También sobre la importancia del lenguaje incidió la activista danesa Bodil Begtrup al conseguir que se cambiara el “todos los hombres” por “toda persona” o “todos” a la hora de referirse en el texto a las personas titulares de los derechos.

Bodil propuso también incluir los derechos de las minorías en el artículo 26 sobre el derecho a la educación, pero finalmente sus ideas no fueron tenidas en cuenta.

En 1946 fue una de las principales promotoras de la creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Además, de 1946 a 1949 fue presidenta del Consejo de Mujeres de Dinamarca.

Minerva Bernardino. Foto ONU

Minerva Bernardino, la lucha por la igualdad

Varios hitos son los que se le atribuyen a esta diplomática dominicana y defensora de los derechos de las mujeres de América Latina y el Caribe. A Minerva se le debe la inclusión de “la igualdad entre hombres y mujeres” en el preámbulo de la Declaración. Además, sus aportaciones fueron esenciales para no olvidar en la Carta de las Naciones Unidas la mención de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual.

Por otro lado, Minerva recogió la voz del continente latinoamericano en el documento y luchó por la incorporación de la idea de que los derechos humanos no hacen «distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión«.

Marie-Hélène Lefaucheux. Foto ONU

Marie-Hélène Lefaucheux y la no discriminación sexual

A esta activista francesa debemos agradecer la mención a la no discriminación sexual, clave en la lucha por la igualdad, en el artículo 2 de la Declaración:

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Marie-Hélène fue una de las principales activistas de derechos humanos en Francia durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra entró a formar parte de la delegación francesa ante la ONU y ayudó a fundar la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de esta institución, de la que fue presidenta desde 1948 a 1953.

Evdokia Uralova. Foto ONU

Evdokia Uralova y la igualdad salarial

También en el artículo 2 Evdokia Uralova, de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, junto con Fryderyka Kalinowska y Elizavieta Popova, hizo hincapié en los derechos de las personas que viven en territorios no autónomos:

No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Pero, sin duda, la mayor lucha de Evdokia fue por la igualdad de salarios para mujeres y hombres por el mismo trabajo. Un derecho, que gracias a ella, se incluye en el artículo 23:

Toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. (…) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Evdokia, defensora de los derechos de las mujeres, política y profesora de historia, fue la relatora de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ante la Comisión de Derechos Humanos en 1947.

Begum Shaista. Foto ONU

Begum Shaista y la igualdad de derechos en el matrimonio

En su legado está la incorporación del artículo 16 que versa sobre la igualdad de derechos en el matrimonio con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil y forzado:

- Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

- Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

Esta política y diplomática de Pakistán fue delegada de la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General de la ONU. Examinó el proyecto de la Declaración durante más de 80 reuniones.

Lakshmi Menon. Foto ONU

Lakshmi Menon y la universalidad de los derechos

Delegada de la India ante al Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU en 1948, defendió la universalidad de los derechos humanos en oposición al “relativismo colonial”. Esta última propuesta negaba derechos a las personas que vivían en países sometidos a dominación colonial. Lakshmi defendía que si las mujeres y las personas sometidas a esta dominación colonial no se mencionaban de una forma expresa en el texto, no se podrían considerar representadas en la expresión “toda persona”.

Además, Lakshmitrabajó para que la Declaración incluyera la no discriminación basada en el sexo a lo largo de todo el documento. También apoyó que el preámbulo del mismo incluyera la mención de “la igualdad de derechos de hombres y mujeres” como defendía Minerva Bernardino.

Un imborrable legado

Desde entonces continúa la lucha por el reconocimiento de las mujeres como grupo social determinado y la vulneración de los derechos humanos por razón de género. Para que la violencia y la persecución de género –desde la mutilación genital femenina hasta el matrimonio infantil– sean razones claras para el derecho de asilo y refugio. Para que en los conflictos armados la sexualidad no sea motivo de extorsión y las mujeres usadas como botín de guerra. Para acabar contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Para avanzar en los derechos económicos sociales y culturales y en la igualdad en todas sus vertientes.

Fuente: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/conoce-a-las-mujeres-que-hicieron-universales-los-derechos-humanos/

Users Today : 91

Users Today : 91 Total Users : 35460108

Total Users : 35460108 Views Today : 112

Views Today : 112 Total views : 3418743

Total views : 3418743