Este es un sencillo escrito sobre la irrupción del movimiento STEAM en el contexto educativo colombiano. Este escrito de naturaleza crítica y reflexiva se elabora a partir de mi experiencia como profesor de matemática y física por más de 30 años en la secundaria y universidad.

Trato de analizar la aportación, pertinencia y viabilidad del movimiento STEAM en el proceso de mejora que requiere la educación científica en el país.

Es difícil negar que, en los últimos tiempos, todo lo relacionado con el movimiento STEM, o STEAM si se añade la A de artes, ha tomado un protagonismo grande en el ámbito de la enseñanza de la ciencia.

Se trata, sin ninguna duda, del término de moda, ponga STEAM en su vida académica y seguro que todo le irá mejor, o, parafraseando el título de una canción de Amaral, SIN STEAM NO SOY NADA.

STEAM se fomenta, de manera obsesiva en el panorama educativo colombiano dejando de lado que una buena parte del profesorado no tiene claro qué implica una educación enmarcada en este movimiento, ni reúne, en su inmensa mayoría, las habilidades y capacidades docentes necesarias para llevar a cabo este en el aula con garantías y autonomía suficientes, convirtiendo su aplicación en una verdadera improvisación

Esta dificultad se acentúa de manera significativa cuando STEAM se intenta aplicar en los niveles educativos más básicos, primaria y básica secundaria.

El movimiento STEAM, ha llegado al contexto educativo, como llego la neuro psicopedagogía, solo para vender humo de forma un tanto ruidosa, pero sin ningún asidero real.

El movimiento STEM surge en Estados Unidos, durante la década del 90, con un claro propósito económico-productivo: promocionar las disciplinas que constituyen la base para mejorar la competitividad del país y toma impulso en Latinoamérica con un claro trasfondo político-económico de corte neoliberal.

Esta perspectiva neoliberal de la educación STEAM se ha extendido como reflejo de la Globalización hegemónica existente en el mundo y se aplica porque es una orden de los organismos multilaterales del crédito. Sin importar si es malo o bueno.

El nombre STEAM en inglés le permite venderse con más glamur al denominado ámbito curricular científico-tecnológico; el cual, en nuestro contexto educativo siempre ha incluido las matemáticas, las ciencias de la naturaleza y la tecnología, ósea STEAM es vino viejo en odres nuevos.

Lamentablemente, desde el ámbito de la pedagogía se está contribuyendo a esta concepción ingenua de la tecnología y la ciencia al aplicarlo sin ningún análisis crítico de sus consecuencias para la formación de los estudiantes.

Cuando se habla de tecnología en educación, básicamente se hace referencia exclusiva al uso de herramientas TIC en los procesos de enseñanza/aprendizaje.

Con el STEAM se nos está engañando, diciendo que la gran diferencia del movimiento STEAM, es intentar ir más allá de lo que se ha hecho con la tecnología..

STEAM aparece, como un nuevo enfoque educativo de integración curricular, olvidando adrede que existen propuestas anteriores, enmarcadas en la idea de fusionar varias materias escolares del ámbito científico-tecnológico, que han resultado poco eficaces y de escasa trascendencia en la práctica educativa

Por qué STEAM puede ser diferente, si la carrera docente y los planes de formación del profesorado en ciencias siguen prácticamente igual tras décadas de formación.

Ahora el movimiento STEAM irrumpe en nuestro contexto educativo, cuando todavía no han terminado de madurar otros enfoques y planteamientos didácticos, que también fueron sugeridos antes como la panacea educativa.

Me refiero, por ejemplo, al aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje mediante indagación, y el enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), con sus distintas variantes y misceláneas.

Entonces, la pregunta es: ¿Qué pruebas empíricas provee la investigación didáctica sobre la efectividad del enfoque STEAM?

Algo grave es que el modelo STEAM olvida o no enfoca adecuadamente la perspectiva social y humanística ligada al desarrollo científico y no integra aspectos de las ciencias sociales y humanas.

Al hilo de todo esto, quisiera comentar también que encuentro cierta falacia en el discurso del movimiento educativo STEAM cuando se apela a que, con este, se promueve una analogía escolar del quehacer de los profesionales de esas materias, como si estos fuesen profundos conocedores de la ciencia.

Si lo que persigue la educación STEAM, es mejorar la competencia científico-tecnológica de la ciudadanía, desde mi óptica esto es falso pues este modelo no viene a aportar nada nuevo.

Para mí, lo preocupante del movimiento educativo STEAM es:

Que no haya sido conceptualizado y analizado adecuadamente antes de aplicarlo en las aulas de clase.

Que una parte importante de propuestas educativas enmarcadas bajo el lema

de STEAM sean, en realidad, aquellas que hasta hace poco eran propuestas de enseñanza de la ciencia.

Que no exista un marco bien fundamentado y específico de conocimiento didáctico del contenido para la educación STEAM, ni sobre la naturaleza epistemológica de ese conglomerado de materias con vistas a una buena enseñanza.

Que no existan programas de formación de profesorado y propuestas de enseñanza realistas para su implementación en las aulas.

Que antes de aplicar el modelo no se hallan contextualizado los contenidos escolares del ámbito científico-tecnológico en la realidad social y cultural que circunda al alumnado.

A lo anterior hay que añadir que, en la formación de las y los futuros docentes en el ámbito científico-tecnológico, participa profesorado universitario que no tiene la preparación y trayectoria académica necesarias en las didácticas correspondientes, convirtiendo la formación en un negocio, típico asunto típico de la universidad neoliberal

Me parece desconcertante que la educación en el modelo STEAM se promueva desde la didáctica de la ciencia con una naturalidad y firmeza tales, que me atrevo a decir que se trata de un caso de posverdad dentro de una disciplina académica.

El STEAM me parece una teoría que, aunque no está probado si funciona, se pone de moda, se promueve y acepta por una parte importante de la sociedad y la comunidad educativa solo porque lo mandan los dueños del poder.

Porque la pregunta clave es: ¿Debe la didáctica de la ciencia promocionar un enfoque educativo que no ha demostrado ser útil a maestros y comunidad educativa?

El propósito de este escrito es analizar con una mirada crítica particular la llegada del movimiento STEAM al ámbito educativo colombiano.

Por otra parte, soy consciente de que, en el debate sobre el futuro de la educación STEAM, como sucede con otros muchos asuntos educativos, hay quienes ven el vaso medio lleno, quienes lo ven lleno y quienes lo vemos vacío.

Personalmente, no soy optimista, que el desarrollo e implementación del modelo STEAM se traduzca en propuestas sólidas, bien fundamentadas y efectivas para mejorar la alfabetización científica de la ciudadanía.

De hecho, a lo largo de mi trayectoria docente siempre fue una constante desarrollar con mi alumnado planteamientos educativos basados en la integración de contenidos de diferentes áreas curriculares; principalmente enmarcados en el enfoque CTS

Mi escepticismo con el enfoque STEAM se deriva, del panorama actual de la formación del profesorado de ciencias.

Hace años se vienen apuntando las dificultades y mejoras necesarias en la formación , con relación al profesorado de niveles educativos elementales sin que se haga nada al respecto.

Incluso, hasta el punto de cuestionarse si la formación en pedagogía y didáctica de la ciencia es objetivamente viable con maestros de Primaria.

Por tanto, me resulta inevitable pensar que el movimiento STEAM llega a la enseñanza de la ciencia como una nueva distracción en el proceso de mejora que requiere, a todas luces, la educación científica básica en este país

Soy plenamente consciente de todas las características que debería reunir un buen profesorado de ciencia y del camino que aún queda por recorrer para conseguirlas en nuestro contexto educativo

Espero que este escrito crítico contribuya a un debate profundo en torno a la promoción y posibilidades reales del enfoque STEAM, en el contexto educativo de este país.

Cortesía del Autor para el Portal Otras Voces en Educación

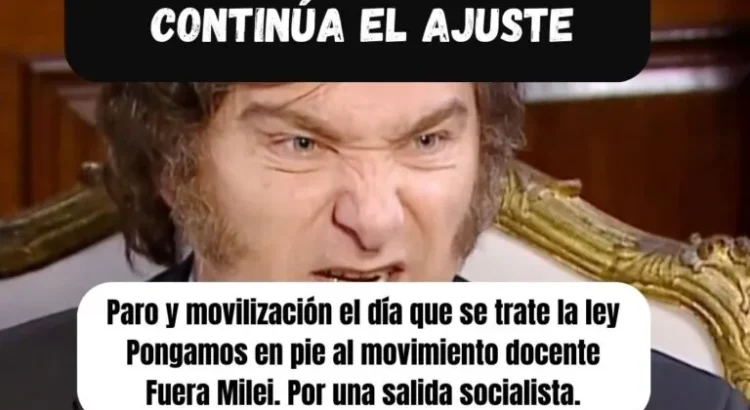

Más de siete millones de niños y niñas viven en la pobreza monetaria y un millón se va a dormir sin cenar por falta de dinero, según los datos de la Octava Encuesta Rápida realizada por Unicef y revelados este martes en el marco del lanzamiento de la campaña “El hambre no tiene final feliz”. Si se tienen en cuenta el resto de las comidas, la cantidad de chicos y chicas alcanzadas es de un millón y medio. En el caso de las personas adultas que viven en esos hogares, el número llega a cuatro millones y medio porque priorizan el alimento de los más pequeños.

Más de siete millones de niños y niñas viven en la pobreza monetaria y un millón se va a dormir sin cenar por falta de dinero, según los datos de la Octava Encuesta Rápida realizada por Unicef y revelados este martes en el marco del lanzamiento de la campaña “El hambre no tiene final feliz”. Si se tienen en cuenta el resto de las comidas, la cantidad de chicos y chicas alcanzadas es de un millón y medio. En el caso de las personas adultas que viven en esos hogares, el número llega a cuatro millones y medio porque priorizan el alimento de los más pequeños. niñas y niños de escuela por no poder pagar la cuota. En los casos más sensibles, lo que se restringe es el consumo de alimentos. En un 52 % de los casos los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, 11 puntos más que en 2023.

niñas y niños de escuela por no poder pagar la cuota. En los casos más sensibles, lo que se restringe es el consumo de alimentos. En un 52 % de los casos los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, 11 puntos más que en 2023. Las restricciones hacen que se reduzca significativamente el consumo de alimentos centrales para la nutrición de niñas, niños y adolescentes (carne, verduras, frutas y lácteos) y aumenten aquellos más baratos y menos nutritivos (fideos, harina y pan).

Las restricciones hacen que se reduzca significativamente el consumo de alimentos centrales para la nutrición de niñas, niños y adolescentes (carne, verduras, frutas y lácteos) y aumenten aquellos más baratos y menos nutritivos (fideos, harina y pan).

Users Today : 82

Users Today : 82 Total Users : 35460099

Total Users : 35460099 Views Today : 102

Views Today : 102 Total views : 3418733

Total views : 3418733