Entre la ofensiva imperial de Trump y la ofensiva neoliberal de Mulino, el movimiento social y sindical panameño articula demandas de bienestar y reclamos de soberanía.

En las últimas semanas convergieron en Panamá una serie de reivindicaciones sociales locales y varios acontecimientos internacionales que convirtieron a la pequeña nación centroamericana en un hervidero.

¿Pro mundi beneficio?

En primer lugar, el retorno a la Casa Blanca de Donald Trump no pasó desapercibido para los istmeños. Aún antes de reinstalarse en la Oficina Oval y de firmar sus primeras órdenes ejecutivas, el mandatario estadounidense anunció, de manera inesperada, su intención de volver a tomar control del Canal de Panamá. Tras insistir en el hecho en más de una oportunidad, no descartó una “coerción militar o económica”, y fustigó duramente contra el ex presidente Jimmy Carter, quien firmó con el presidente panameño Omar Torrijos los célebres Tratados Torrijos-Carter que en 1977 iniciaron una larga y progresiva retroversión del Canal y su zona aledaña a la soberanía panameña.

Además, la administración Trump, a través del Secretario de Estado Marco Rubio presionó –y presiona aún– para utilizar de manera gratuita el paso interoceánico, y llegó a anunciar un presunto acuerdo que finalmente tuvo que ser desmentido por las autoridades del Canal y por el presidente panameño José Raúl Mulino. Cabe destacar que al día de hoy los Estados Unidos siguen siendo por lejos el país que más toneladas transporta anualmente por el istmo y el que más paga en concepto de derechos de uso, muy por encima de China y Japón.

El Canal, que fue clave en la consolidación de la hegemonía norteamericana a lo largo de todo el siglo XX, ha visto reducida su participación en el flujo mundial de mercancías en las últimas décadas, concentrando hoy entre el 3 y el 6 por ciento del comercio marítimo global. Sin embargo, ampliado en 2016, sigue siendo un territorio geoestratégico de importancia capital, y cobra una relevancia aún mayor en un momento de reacomodo y repliegue de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, que considera a Panamá, Canadá, Groenlandia y el Golfo de México como las piezas de un engranaje que puede detener su lento declive hegemónico.

Del otro lado de la moneda, hay que entender lo sensible que resulta en Panamá la reivindicación patriótica en torno al Canal, cuya infraestructura y zona adyacente fue un enclave colonial durante casi todo el siglo XX. Además, su recuperación implicó décadas de confrontación y dejó numerosos mártires, víctimas de una potencia colonial que no dudó en invadir Panamá en lo que en 1989 se conoció como la «Operación Causa Justa», que implicó el derrocamiento de Manuel Noriega, el bombardeo de barrios populares emblemáticos como El Chorrillo y cientos de asesinatos.

El movimiento social y sindical panameño ve en Mulino una respuesta entre complaciente y servil con la nueva política exterior norteamericana

Con esa historia detrás, y en esta coyuntura global tan dramática, el movimiento social y sindical panameño ve en Mulino una respuesta entre complaciente y servil con la nueva política exterior norteamericana. Después de la visita de Rubio, la primera concesión fue el anuncio de que el país abandonaría la Iniciativa de la Franja y de la Ruta impulsada por China a nivel global, en línea con las pretensiones de la política hemisférica de los Estados Unidos, que busca contener el avance de los intereses de potencias rivales como China, Rusia o Irán en América Latina y el Caribe. Así, Mulino afirmó que revisaría el papel de China en el Canal, dando alas al enfoque trumpiano, quien aseguró que éste estaba bajo el dominio del Partido Comunista Chino. Éste es el obvio telón de fondo de la visita de Alvin Hosley, flamante jefe del Comando Sur, quien arribó al país para reunirse con el Canciller panameño y con las autoridades del Canal.

Bajo ese mismo alineamiento podemos leer la política migratoria actual: ya en campaña, Mulino había asegurado que la nueva frontera de los Estados Unidos se encontraba en Panamá, en relación al periplo que cientos de miles de migrantes comenzaron en los últimos años atravesando la Selva del Darién, que comparten Colombia y Panamá, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Ahora el problema es exactamente el inverso: un flujo norte-sur producido por el retorno forzoso de los migrantes irregulares deportados en la nueva era Trump. En un acuerdo muy discutido, Mulino aceptó recibir en Panamá migrantes retornados que por algún motivo no pudieron ser deportados por los Estados Unidos a su país de origen, convirtiendo a Panamá en un eslabón de la política migratoria –regresiva– de un tercer país. Según el propio presidente serían 299 personas, en su mayoría asiáticos, las personas recibidas y recluidas en un hotel del centro de la Ciudad de Panamá.

El frente interno

Pero el frente internacional no es el único frente caliente. A nivel local, el gobierno del conservador Mulino, quién asumió sus funciones el primero de julio del 2024, comenzó con una serie de propuestas típicas del recetario neoliberal. En primer lugar, una de sus prioridades es retomar el resistido proyecto de la trasnacional First Quantum Minerals para la extracción de cobre en el distrito de Donoso, que fue suspendido durante la administración de Laurentino Cortizo tras las masivas protestas ciudadanas sucedidas en el año 2023, las más importantes en décadas. El cobre, fundamental para la fabricación de microchips, es considerado un mineral crítico por el Departamento de Energía de Estados Unidos, y será un recurso cada vez más importante en el futuro.

En segundo lugar, el gobierno se propone terminar de desmantelar la seguridad social, privatizando su institución rectora, la Caja del Seguro Social, para entregar sus fondos a la banca y a las compañías privadas administradoras de fondos de pensión, emulando el pionero y regresivo modelo implantado en la región en el Chile de Augusto Pinochet. Además de cambiar el sistema solidario por el de capitalización individual, el proyecto de ley 163 se propone, entre otras medidas, bajar las pensiones y extender la edad de jubilación.

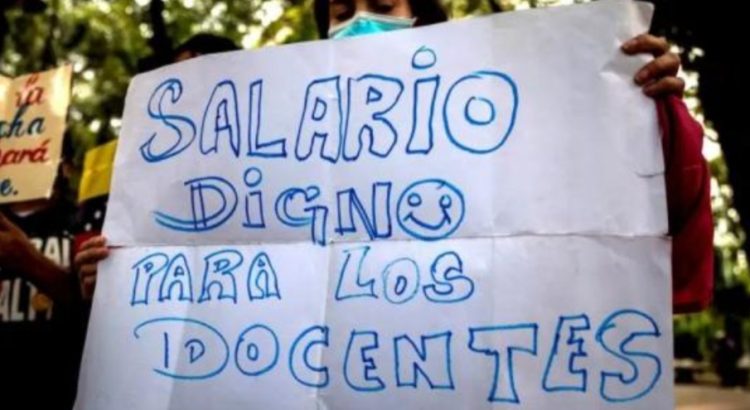

Tanto la CONUSI como la CONATO, las principales centrales sindicales del país, se han manifestado en contra de la reforma y movilizado a sus bases obreras en varias oportunidades. El 12 de enero, una jornada de protesta convocada por el SUNTRACS, un importantísimo y poderoso sindicato de la rama de la construcción, acabó con una violenta represión gubernamental que derivó en más de 500 detenciones y 83 trabajadores judicializados. También siete estudiantes de la Universidad de Panamá fueron procesados tras protestar contra la visita de Rubio al país.

En Panamá se movilizó no sólo el sector obrero sino también los movimientos sociales más importantes del país

Por último, el día 20 de febrero se movilizó en Panamá no sólo el sector obrero sino también los movimientos sociales más importantes del país, con representación de mujeres, barrios populares, campesinos, indígenas, estudiantes y el movimiento socioambiental. Al menos 12 mil personas marcharon en la ciudad capital, desplazándose desde el Parque Belisario Porras hasta la Asamblea Nacional, en defensa de la soberanía nacional, en solidaridad con las víctimas de la represión y la persecución estatal, y contra la privatización de la seguridad social.

Panamá, en una ubicación geográfica privilegiada y en medio del huracán geopolítico, demuestra de forma descarnada la incompatibilidad entre celebrar el nacionalismo trumpiano y esbozar un nacionalismo propio, progresivo y periférico. La soberanía nacional y el alineamiento con el viejo hegemón son lisa y llanamente incompatibles, como bien lo saben Mulino, Trump, Rubio y Hosley. Más aún en un contexto de efervescencia social, con protestas que articulan la demanda de bienestar y soberanía, con un movimiento social y sindical en pie de guerra contra la ofensiva neoliberal y neoimperial y con una memoria histórica que en Panamá es todavía como una llaga abierta.

https://www.diario.red/articulo/america-latina/panama-sindicatos-movimientos-sociales-pie-guerra-trump-mulino/20250221082123043095.html

Users Today : 12

Users Today : 12 Total Users : 35460791

Total Users : 35460791 Views Today : 26

Views Today : 26 Total views : 3420013

Total views : 3420013