Las declaraciones de Elon Musk en 2024 y puestas en escena recientemente, sobre la educación y el trabajo están dirigidas masivamente a provocar cambios performativos en la conducta humana.

El avance tecnológico es una realidad incontrastable, tanto como el desplazamiento del capitalismo digital no solo a producir nuevas subjetividades, sino a la producción masiva de nuevas colonialidades digitales.

Hace unos meses nos habíamos preguntado si la educación necesitaba de la Inteligencia Artificial (IA) o era a la inversa y poco después arriesgamos la hipótesis sobre la “transeducación” como un “experimento en marcha”. Recorrimos algunos tópicos propios de la reforma mercantilista de la educación y sus conceptualizaciones afines al proceso de colonialidad del saber, por el cual el docente se transforma en un mero “facilitador”, al que se lo separa aún más de su especificidad, que es enseñar, para transformarlo en una suerte de lacayo digital de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC).

La separación del docente de su especificidad, tiene condicionamientos histórico/políticos de larga data; sólo para ejemplificar, la actividad docente está separada de la realización del currículum educativo que debe implementar, pero del que no participa porque se piensa y diseña en oficinas donde supuestos “especialistas” que, por lo general, responden a intereses externos (privados) al debate sobre la educación pública, lo definen.

En la actualidad, la distancia es mayor. Durante un tiempo la elección de los materiales de trabajo para el aula, gozaba de cierta autonomía docente, a pesar de que el canon escolar se ajustaba a los movimientos editoriales que promovían sus productos desde su propia impronta ideológica en el mercado de manuales, libros de texto y de lecturas. Pero, aun así, había margen para la decisión docente, incluso en algunos casos, incorporando materiales que no estaban “consagrados” en el canon.

La paradoja es que la “brecha digital”, que al principio de su entrada en escena, la problemática era la inversión que los gobiernos no hacían en conectividad y, por otra parte, las desigualdades sociales en la población estudiantil de todos los niveles de la enseñanza, tal como lo desnudó la pandemia del COVID 19, lo cierto es que cuando esa problemática aun persista e incluso se agudice por efecto de las políticas de “ajuste” permanentes, la noción de “brecha digital” ahora tiene otra significativa relevancia, en tanto el progreso transeducativo se profundice, porque la tecnología será, en un principio mediatizadora hasta operar el desplazamiento definitivo de la docencia humana que pasará a ser una pieza de museo (digital) de la educación.

Y eso es lo que pretenden las grandes corporaciones tecnológicas y sus EdTech con Elon Musk como referente indiscutido y otros como Ray Kurzweil, quien fuera director de Google y realizara uno de los principales aportes transhumanistas con su concepto de “singularidad tecnológica”, la que en un futuro mediato sustituirá a la “singularidad humana”.

También vale recordar que Andrej Karpathy fue director del departamento de inteligencia artificial de Tesla, una de las empresas de Elon Musk, es creador de Eureka Labs, una escuela nativa de IA. Desde su novedoso e inquietante “emprendimiento”, proyectará lo que él mismo definió en un posteo como “simbiosis en el profesor y la IA”.

Elon Musk, la primera fortuna de mundo, ha dicho en Viva Technology París 2024 y se ha reproducido en casi todos los medios, que la IA podrá ofrecer enseñanza personalizada y que “cada niño tendría un Eistein como profesor”, pero que los valores éticos y morales serían responsabilidad de los padres.

Está claro que a pesar de los apologistas que ven la IA como una potente expresión del principio de la “singularidad tecnológica” que puede reemplazar a la singularidad humana en diversos ámbitos del conocimiento, en este caso concreto al docente; lo que asoma, si se me permite continuar con la hipótesis de la transeducación, es un proyecto político, que en el área educativa provocará supresión de puestos de trabajo porque la IA, según sus creadores, puede dar enseñanza y tutorías personalizadas; realizar la adaptación de los contenidos según las capacidades de lxs estudiantes, también la automatización de las evaluaciones, entre otras tareas.

Un proyecto político que con fuerte contenido ideológico pretende poner a la mayoría de la humanidad bajo el control disciplinar de nuevas formas de aprendizaje, vinculado no al conocimiento, que será reservado para unos pocos, sino a la instrucción a través del entrenamiento y la selección de los más “aptos”.

También había declarado el milmillonario del saludo nazi, que en un futuro los médicos y abogados también serían reemplazados por la IA. Está claro que el proyecto es político, porque como alguna vez dijimos, el capitalismo no tiene plan B, y de lo que se trata es de sustituciones en el proceso transhumanista.

Poner la educación de manera experimental es, sin duda, el punto de partida original para la instalación de un paradigma que encontró en la reforma neoliberal y con la pandemia como vehículo, el escenario para la intrusión tecno/colonial/corporativa.

En 2014 El propio Musk funda Ad Astra, una escuela experimental con la premisa de educar a sus hijos y a los hijos de sus empleados de SpaceX, su compañía espacial donde se alojaba la escuela de manera clandestina. Luego de la pandemia la escuela se reabre en Bastrop, en el Estado de Texas y para este ciclo 2024/2025 el anuncio es su red X dice: “¡Ad Astra se lanza en Bastrop, Texas! Las solicitudes para el año escolar 2024-2025 ya están abiertas”.

El proyecto combina la pedagogía de María Montessori de principios del siglo XX (propuesta que vincula lo social con la pedagogía y registra la dinámica de comportamiento de lxs alumnxs) con el plan de estudios conocido como STEM (por sus siglas en inglés) ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero que en el caso de Ad Astra refiere a ciencia, inteligencia artificial, robótica y matemática. Sin embargo no es muy transparente su funcionamiento, puesto que le escuela se une a Xplor Education, una organización que se dedica a la creación de escuelas Montessori y que según lo que dice su página web en el apartado misión: “Nos asociamos con las empresas más innovadoras de Estados Unidos para brindar una educación Montessori distintiva para la primera infancia que conduce a individuos más capaces…”.

Lo que nos confirma que el verdadero paradigma que contiene la totalidad de lo que supone los cambios en educación es el mercado. La pedagogía Montessori, siempre ha sido una propuesta para las familias “favorecidas” por el sistema capitalista, es decir que siempre fue un privilegio de la élite, de escuelas privadas, cuando no una pantalla que encubre la mercadotecnia de la educación, en estos casos donde las EdTech se están apoderando de los sistemas educativos.

No podemos dejar de señalar en este encuadre donde los más ricos aparecen como lo protagonistas del mayor saqueo en la historia de la humanidad puesto que “la fortuna de cada milmillonario creció, en promedio, a un ritmo de dos millones de dólares al día y, en el caso de los diez milmillonarios más ricos, a un ritmo de 100 millones de dólares al día”, según el Informe OXFAN 2025 y Elon Musk es el primero de la lista que encabeza el saqueo.

El recortador del presupuesto público, titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés), nombrado por Donald Trump para desmantelar el Estado, lo que incluye despidos masivos, cierre de dependencias, hace que sus empleados del DOGE trabajen 120 horas semanales, según su propio posteo. Además de no tener remuneración.

La paradoja es que quien se supone viene a recortar el presupuesto federal en los Estados Unidos ha sido un expoliador de los dineros públicos que se fueron sumando a su obscena fortuna en forma de subsidios, contratos, préstamos y créditos que se estiman en USD 38.000 millones, según el Washington Post.

También se suman las sospechas de que los datos gubernamentales recogidos por el DOGE estuviesen siendo utilizados para alimentar las empresas de IA de Musk.

La trazabilidad de esa información tomada de las fuentes federales son un tesoro invaluable para alimentar la IA generativa, porque no se trata de la captura de conductas en internet sino de la data real sobre el comportamiento subjetivo de la población.

Con esta información, no necesitamos mucho más para saber el por qué de los planes tecno/coloniales para la educación.

El proyecto político es adueñarse en directo de la conciencia colectiva, asaltando las subjetividades, cosa que ya vemos como proceso en el comportamiento de las redes sociales donde el avance del fascismo digital es ostensible en expresiones descalificadoras, racistas, xenófobas, patriarcales contra quienes pretendan hacer una crítica al régimen “libertario” en cualquiera de sus versiones, la imperialista (Donald Trump) o la colonial (Javier Milei).

A la manera de conclusión

La tecnología en modo transhumanista se convierte en una amenaza continua porque es un instrumento de las corporaciones para establecer un dominio colectivo a través de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación hasta completar el circuito con la IA como sustituto humano.

Como educadores críticos, no podemos permitir que el fascismo digitalizado nos desplace de la interacción con lxs estudiantes, que nos anule la pulsión humana para implantarnos una subjetividad performativa de los intereses de los milmillonarios que por ahora siguen gobernando nuestros destinos.

Somos muchxs más quienes podemos utilizar esos caminos digitales para encontrarnos, como lo hacemos en las calles, para potenciar la resistencia, primero y quebrar el paradigma, después.

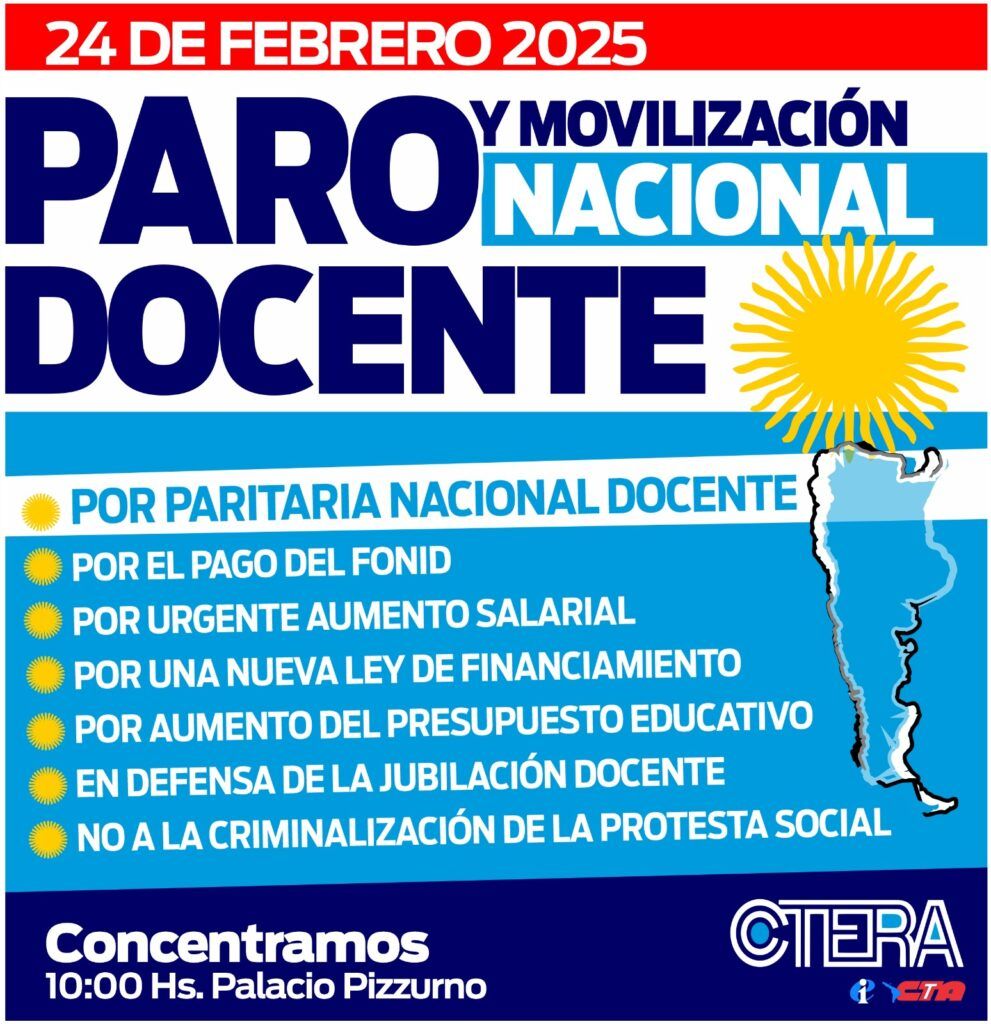

La educación es uno de los pilares de la cohesión social, asegurar la lucha por el carácter público, apropiarse en las aulas de la tecnología, invertir la carga de la prueba manteniendo los procesos de enseñanza-aprendizaje, pueden ser las primeras acciones contra el fascismo digital.

No es la tecnología el problema, son los usos que el capitalismo hace de ella para satisfacer los intereses de esas minorías milmillonarias.

En lugar de que los docentes, abogados y médicos sean sustituidos por la IA, sería interesante experimentar el remplazo de los milmillonarios por algoritmos que distribuyan sus fortunas en la población mundial para que la humanidad salga de la pobreza en un par de milisegundos. Sería el hecho más humanizante que la tecnología nos podría dar.

De la educación humana y un final incierto

Users Today : 66

Users Today : 66 Total Users : 35459661

Total Users : 35459661 Views Today : 136

Views Today : 136 Total views : 3418108

Total views : 3418108