Por: Edgar Isch L.|

A estas alturas debería estar claro que una de las causales más importantes de ilegitimidad de la deuda externa está en el conjunto de imposiciones con las que se pisotea cualquier rezago de democracia ya que son negociadas a espaldas de los pueblos e incluso de las instituciones estatales como los congresos nacionales.

Estas “condicionalidades” son aún más ilegítimas si el resultado final de la aplicación del crédito irá en contra de los intereses y la vida misma de los pueblos.

Pues bien, en estas condiciones es el FMI y el pro-norteamericano gobierno del Ecuador firmaron un nuevo acuerdo antidemocrático. Lo hicieron poco después que el gobierno de los empresarios dio su voto por el candidato de Trump para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, adonde se sabe irá a un alto cargo el ministro de finanzas que firmó el nuevo acuerdo.

La meritocracia de tecnócratas de los organismos multilaterales incluye conocer la “geometría de las rodillas dobladas”, esta vez contrariando incluso a otros gobiernos de derecha que en el continente procuraron mantener la tradición de tener a alguien nacido en latinoamérica a la cabeza del BID. Pero la lista de actitudes entreguistas de Moreno y su gobierno bien podría llenar páginas, solo para poner un elemento de contexto en este acuerdo.

Tampoco podemos dejar de lado que el gobierno ha aprovechado las condiciones de la pandemia para pretender detener cualquier movilización popular, un nuevo reglamento para abrir las puertas al uso de armas mortales por parte de las fuerzas armadas en contra de su propio pueblo, la complicidad de los grandes medios empresariales y, aunque disimulada por las condiciones de la campaña, de los sectores derechistas que miran con satisfacción que sus intereses están salvaguardados por los protectores del capitalismo.

Pero las manifestaciones en la calle crecen, se recuerda con cariño a los luchadores de octubre de hace un año, se tiene candidaturas salidas de los sectores populares y aquella derecha que quiere ganar votos se queja que el próximo gobierno será el que deba cumplir con el FMI.

Pero las manifestaciones en la calle crecen, se recuerda con cariño a los luchadores de octubre de hace un año, se tiene candidaturas salidas de los sectores populares y aquella derecha que quiere ganar votos se queja que el próximo gobierno será el que deba cumplir con el FMI.

Una introducción que les traiciona

A inicios de marzo el FMI aprobó un acuerdo con el gobierno del Ecuador, al que alabó por los avances en su programa neoliberal. La Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, realizó la siguiente declaración:“Las autoridades ecuatorianas están implementando un amplio programa de reformas con el objetivo de modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento sólido, sostenido y equitativo.

Las políticas del gobierno están destinadas a reforzar la posición fiscal y mejorar la competitividad y contribuirán así a disminuir las vulnerabilidades, a robustecer la dolarización y, con el tiempo, a fomentar el crecimiento y la creación de empleo”.

El lenguaje es claro: la “modernización” y reforma fiscal es lo que interesa y, alguna vez, “con el tiempo”, el empleo, del cual sabemos será tercerizado e hiper-explotador. Lo mismo fue rechazado por el levantamiento indígena popular de octubre de 2019. Prácticamente lo mismo se dice en el nuevo acuerdo publicado el 5 de octubre.

Pero hay algo importante que debe ser resaltado. En el propio contexto identificado por el acuerdo, se  señala que 2020 ha sido un año de confluencia de golpes externos a la economía del Ecuador, teniendo entre otros los problemas vinculados con el covid-19 y con el precio de los hidrocarburos. Esto implica, en el fondo, que el país pudo haber dejado de pagar la deuda externa declarándose en “Estado de Necesidad” debido a que, la principal obligación de un Estado es salvar la vida de sus propios conciudadanos.

señala que 2020 ha sido un año de confluencia de golpes externos a la economía del Ecuador, teniendo entre otros los problemas vinculados con el covid-19 y con el precio de los hidrocarburos. Esto implica, en el fondo, que el país pudo haber dejado de pagar la deuda externa declarándose en “Estado de Necesidad” debido a que, la principal obligación de un Estado es salvar la vida de sus propios conciudadanos.

Sin embargo, lo que se hizo es insistir en el pago de la deuda externa, y, en un acuerdo con el Fondo Monetario de primero de mayo, se estructura el convenio anterior y se reciben más recursos con el propósito de garantizar el pago de esa deuda externa. El gobierno entregó millones a los acreedores internacionales, en momentos en qué continúa la reducción de presupuestos para salud y educación y está amenazada la existencia de las pensiones de la Seguridad Social para los jubilados.

Un compromiso antipopular

Que un acuerdo con el FMI sea de carácter antipopular, no tiene ninguna novedad. Además, en términos generales se puede decir que se trata de aplicar la misma receta neoliberal. Esto, sin embargo, desmiente a quienes sostenían que el Fondo Monetario ha cambiado, que de alguna manera se había humanizado y que era menos de derecha. Una reunión entre el fondo y un Gobierno de grandes empresarios nunca tendrá un carácter humanitario.

El contenido del acuerdo, para engañar un poco a los bobos, empieza con un punto relacionado a la preocupación sobre la pobreza para ello, la única medida que se propone es sostener el llamado “bono de la pobreza” E inclusive ampliarlo aún estrecho sector poblacional inferior al número de nuevos desempleados provocados coma no tanto por la pandemia, cuánto por cumplir el mandato del fondo de reducir los gastos estatales.

El contenido del acuerdo, para engañar un poco a los bobos, empieza con un punto relacionado a la preocupación sobre la pobreza para ello, la única medida que se propone es sostener el llamado “bono de la pobreza” E inclusive ampliarlo aún estrecho sector poblacional inferior al número de nuevos desempleados provocados coma no tanto por la pandemia, cuánto por cumplir el mandato del fondo de reducir los gastos estatales.

Acogiendo el dato de UNICEF que estima que 1millón 800 mil personas se sumarán a los ya pobres, se plantea incrementar el bono entre 225mil hasta 400 mil familias. En estas condiciones, el bono es un reconocimiento del aumento de la pobreza, pero nada que se acerque a resolver problemas de fondo. La focalización de la pobreza, ya se sabe tras tantos años de aplicarla, no trae consigo ninguna reducción, pero va acompañada del mayor enriquecimiento de los millonarios.

En estos días, se tomó una burla dolorosa:se entrega, por única vez, un bono de 240 dólares anunciando que así se atacará el incremento de la desnutrición crónica de la niñez ecuatoriana.

Siendo un problema que no ha sido enfrentado por los últimos gobiernos, para 2018 padecía desnutrición crónica 1 de cada 4 niños ecuatorianos (casi 300 mil menores), llegando en la población indígena a 1 de cada dos niños y niñas.Hoy sin duda esos números son más altos. Sin embargo, el bono sólo se entregará a 7.992 familias. Es evidente que un solo bono cae en lo ridículo, más aún cuando las familias pobres tienen múltiples necesidades urgentes.

Las medidas en pocas palabras

El resto de medidas planteadas en el acuerdo son aquéllas de interés de las clases dominantes y las resumimos a continuación.

- Reducción de horas de trabajo y sueldos del sector público y maestros hasta, al menos, mayo de 2021.

- Rebaja de salarios de los empleados públicos recién contratados para alinearlos con los del sector privado o que sean menores a este. También la suspensión de nuevas contrataciones y ascensos, renuncias con un solo reemplazo por cada dos “deserciones”.

- Subir los precios internos de los combustibles a precios internacionales, mediante ajustes graduales y eliminar los subsidios.

- Incremento en los impuestos que paga el pueblo. Reforma tributaria en septiembre 2021 con aumento progresivo Impuesto al Valor Agregado(IVA) del 12% al 15 %.Incluir las remuneraciones adicionales (llamadas décimo tercer y cuarto sueldo) de trabajadores y empleados en el pago del impuesto a la renta. A los adultos mayores ya no se les devolverá el IVA de sus gastos.

El aumento del IVA tiene un efecto negativo en el consumo y la producción, al mismo tiempo que hace más caro las importaciones, aspectos por los que los empresarios medios y pequeños también se oponen a la medida. El incremento, al que llaman “amigable y progresivo”, se aplicará desde 2022.

- Mayor flexibilización y precarización laboral, con contratos por horas y nuevas formas de contratación, para abaratar la mano de obra que no tendrá beneficios laborales. La reducción de salarios del sector público irá también en línea de reducir los salarios del sector privado, pues según el FMI los trabajadores ecuatorianos ganan demasiado en comparación con sus pares latinoamericanos, como si no supiesen que la nuestra es una economía dolarizada.

- Privatización o eliminar siete empresas de propiedad estatal, incluyendo, por ejemplo, correos nacionales. Mayor reducción del Estado y despidos masivos. Las privatizaciones, en algunos casos disimuladas como concesiones, permitirá que empresas privadas se hagan cargo de funciones públicas. Privatizaciones y ventas de empresas públicas.

- Con todas las reducciones de inversión y gastos públicos, esperan “ahorrar” unos 3 mil millones hasta 2025. El mayor paquete planteado por un gobierno neoliberal.

- Eliminan las exenciones de impuestos a universidades, que serán trasladados a sus estudiantes.

- Ordena crear una Oficina de Grandes Contribuyentes (LTO) responsable de todas las funciones de la administración tributaria con los más ricos.

- Plantea desde enero la autonomía del Banco Central, pero tendrá un auditor externo (ya sabemos de dónde vendrá), con lo que esa autonomía será frente al Estado ecuatoriano al mismo tiempo qe se domesticará frente al FMI.

- Además, el Ministerio de Finanzas deberá entregar un plan presupuestario para el 2021 en acuerdo con funcionarios del FMI. Es decir que este será el presupuesto del Estado, burlando la ley que señala que en año electoral el presupuesto será el mismo del año anterior.

De allí, cosas que están en marcha como una ley anticorrupción, publicar los bienes de los altos funcionarios o que el Estado se ponga al día en el pago con proveedores y servidores públicos, tal como lo han ordenado sendas decisiones judiciales.

En total, el gobierno recibirá este año 4.000 de los 6.500 millones de dólares de nuevo crédito. La mayor parte de compromisos, quedan para el próximo gobierno, demostrado lo lejos que está el FMI de la democracia.

Con ello esperan frenar las crecientes protestas sociales, a lo que sumarán una estrategia comunicacional de engaños y falsos ofrecimientos. Pero a estas alturas, quién puede creer que se trata de ajustarse los cinturones hoy para entrar al paraíso. Si gana las elecciones un candidato salido de la vieja derecha o del nuevo populismo, este será el corazón de política económica, sin importar el programa de gobierno presentado en la campaña electoral.

Los anuncios de tormenta crecen y lo hacen en un particular ambiente electoral. Pero nada podrá evitar reacciones populares demandando, una vez más, que la vida se coloque antes de la deuda. La Minga por la Vida planteada por el Parlamento de los pueblos, el movimiento indígena y popular, plantean una salida distinta que será escuchada estos meses demostrando que hay alternativas y que estas dependerán de la respuesta de las mayorías.

* Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

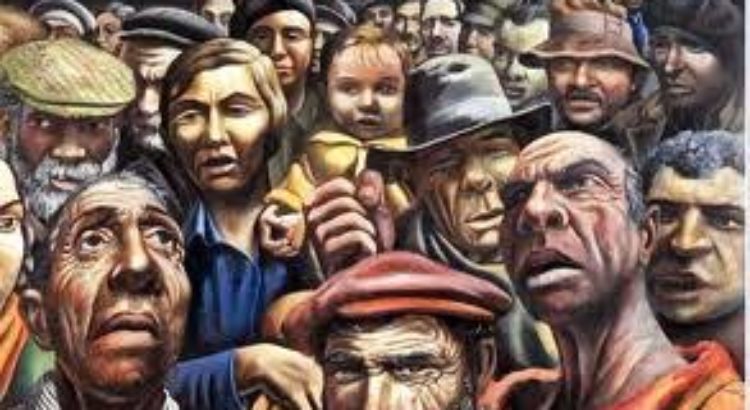

Fuente e imagen: http://estrategia.la/2020/10/10/fmi-disena-angustioso-futuro-para-el-ecuador/

Users Today : 17

Users Today : 17 Total Users : 35460765

Total Users : 35460765 Views Today : 27

Views Today : 27 Total views : 3419966

Total views : 3419966