En la mesa de la profesora hay unos libros, unos cuadernos y dos vasos de grueso vidrio verdoso con unas florecitas silvestres amarillas, rojas y de color lila. La maestra, que acompaña al viajero en su visita a la escuela, es una chica joven y mona, con cierto aire de ciudad, que lleva los labios pintados y viste un traje de cretona muy bonito. Habla de pedagogía y dice al viajero que los niños de Casasana son buenos y aplicados y muy listos. Desde fuera, en silencio y con los ojillos atónitos, un grupo de niños y niñas mira para dentro de la escuela. La maestra llama a un niño y a una niña.

– A ver, para que os vea este señor. ¿Quién descubrió América?

El niño no titubea.

– Cristóbal Colón.

La maestra sonríe.

– Ahora, tú. ¿Cuál fue la mejor reina de España?

– Isabel la Católica.

– ¿Por qué?

– Porque luchó contra el feudalismo y el Islam, realizó la unidad de nuestra patria y llevó nuestra religión y nuestra cultura allende los mares.

La maestra complacida, le explica al viajero:

– Es mi mejor alumna.

La chiquita está muy seria, muy poseída de su papel de número uno. El viajero le da una pastilla de café con leche, la lleva un poco aparte y le pregunta:

– ¿Cómo te llamas?

– Rosario González, para servir a Dios y a usted.

– Bien. Vamos a ver, Rosario, ¿tú sabes lo que es el feudalismo?

– No, señor.

– ¿Y el Islam?

– No, señor. Eso no viene.

La chica está azarada, y el viajero suspende el interrogatorio.

Semanas atrás, uno de los principales diarios económicos de España publicó con escasos días de intervalo, sendos artículos firmados por 2 consultores defendiendo y criticando la tesis acerca de si la educación debe o no estar orientada hacia el trabajo. A estas alturas de siglo, resulta inaudito que se produzca esta controversia. Es evidente que la educación tiene que preparar a las personas para el mundo del trabajo. Obviamente, no educamos únicamente para trabajar, el fin último de la educación es preparar a los jóvenes para la vida en toda su amplitud y riqueza. Lo que ocurre es que como todos sabemos, el trabajo es uno de los elementos esenciales de nuestra existencia, nos g uste o no. Trabajar no solo consume la mayor parte del tiempo y energías que pasas despierto sino que además, te entrega los medios que necesitas para subsistir y te exige desplegar tus principales habilidades y destrezas personales. Cómo estamos comprobando una vez más durante esta época de crisis, una persona sin trabajo es uno de los dramas más difíciles de sobrellevar en la sociedad actual. Al mismo tiempo, el miedo a perder el trabajo es la principal preocupación de la mayoría de la población activa, sobre todo una vez que rebasa la edad de 40 años. Aunque no lo abordaremos en esta columna, hay 2 preguntas sobre las que todavía estamos lejos de construir un consenso: ¿Qué entendemos por educación? ¿Para qué educamos a nuestros niños?

Hoy en día, y para mi sorpresa, la mayoría de iniciativas enfocadas a tratar de mejorar la educación, tienen el foco puesto en la gestión educacional. Desde luego, no negaré que existen multitud de cambios que deben realizarse en ese ámbito pero, aunque todos ellos ocurriesen mágicamente y de forma simultánea, no cambiaría gran cosa. Donde realmente se tienen que producir cambios drásticos es dentro de las aulas. Por mucho que mejores la atención de los camareros de un restaurant o te preocupes de contratar un gerente excepcional, mientras desde la cocina sigan saliendo platos deficientes (por culpa de usar metodologías obsoletas y elaborar menús muy alejados de lo que los clientes demandan), no hay nada que hacer. A continuación, 5 mandamientos capitales a tener presentes cuando hablamos de educación.

Primer mandamiento: La motivación es la energía del aprendizaje.

Segundo mandamiento: Las personas aprenden haciendo y no escuchando o leyendo.

Tercer mandamiento: El error es el elemento esencial del aprendizaje.

Cuarto mandamiento: No hay habilidad mas importante que aprender.

Quinto mandamiento: Añadir tecnología a un modelo que no funciona no sólo no lo mejora sino que lo empeora.

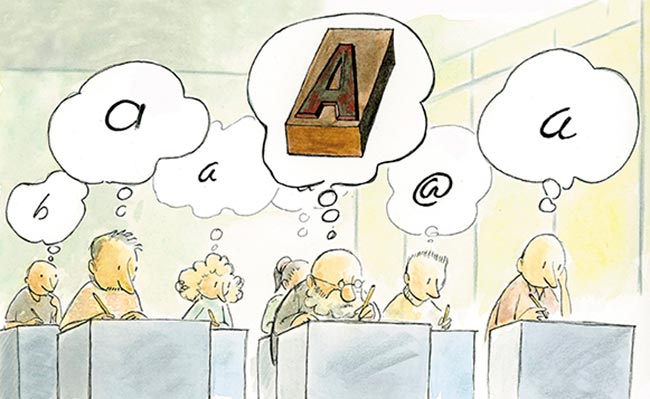

Primer mandamiento: La motivación es la energía del aprendizaje. Puede parecer una perogrullada pero para aprender hay que querer aprender. Los profesores creemos que las personas quieren aprender lo que nosotros les queremos enseñar lo que es radicalmente falso. Las personas quieren aprender lo que les interesa a ellos, que generalmente es bastante diferente. Si no te preocupas de averiguar qué objetivos tienen tus «clientes», qué les mueve, qué les apasiona, tienes todas las papeletas para fracasar. Los alumnos (ya sean jóvenes o adultos) han desarrollado una gran habilidad para simular que prestan atención o que les importa lo que escuchan. La realidad es bien distinta, en general, cuando un niño entra en clase, se desconecta. Sólo estás interesado en aprender cuando no sabes algo que necesitas para conseguir lo que te interesa o cuando lo q ue sabes ya no es suficiente. Para aprender hay que estar enfadado, hay que estar insatisfecho con lo que se tiene, hay que querer cambiar. Y no sólo eso, hay que ser capaz de declararse incompetente y reconocer que estoy frente a una situación que no soy capaz de solucionar y estar dispuesto a renunciar a lo que ya sabes. El colegio y la universidad jamás se han preocupado de diseñar curriculums pensados en los objetivos de sus «clientes» sino más bien son pensados para mantener sus propios intereses. Por todo esto y al igual que no es posible obligar a alguien a profesar una religión, enseñar no es una actividad posible, mientras que aprender sí lo es. En la educación no basta con saber el qué, hay que entender también el por qué. Lo más importante en un proceso de aprendizaje ocurre a partir del siguiente día al que se termina que es cuando debe aplicars e en la vida real.

Segundo mandamiento: Las personas aprenden haciendo y no escuchando o leyendo. Esta afirmación es muy antigua (Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo, Aristóteles) y sorprendentemente cada vez es más aceptada e incluso, usada como lema por muchas instituciones. Pero profundizar en esta frase hecha implica tener, en primer lugar, una definición bien clara sobre qué significa aprender. Aprender es acumular experiencia reutilizable en el futuro y depende de 3 factores: Motivación, tiempo y oportunidad de practicar. Dime como enseñas y te diré como crees que aprende la gente Si realmente creemos que la práctica hace maestros, entonces, cuanto más habla un profesor, menos aprenden los alumnos. Y siguiendo con la misma lógica de pensamiento, para aprender no es un requisito estudiar y más aún, no es necesario hacer cursos ni son imprescindibles los contenidos. Evidentemente, todo esto choca con una tradición que siempre nos ha insistido en que aprender es estudiar, que si tienes buenas notas, entonces eres inteligente y aprendiste. Como si la vida se dividiese en asignaturas… Si se aprende haciendo, entonces primero va la práctica y luego va la teoría y no al revés. Y al mismo tiempo, no es posible sostener que has aprendido algo hasta que eres capaz de hacerlo y sobre todo, lo recuerdas y lo sigues haciendo años después. Extrapolando estos argumentos hacia los profesores, no puedes e nseñar aquello que no sabes hacer. Si tu planteamiento de la educación parte de la base de lo que tienen que «saber» los alumnos, tu propuesta se centrará en los contenidos. Si tu planteamiento considera qué necesitan saber «hacer» los alumnos, entonces la respuesta tendrá que ver con actividades y tareas. Yéndonos a un extremo, si lo que quieres enseñar no se puede practicar, pregúntate si merece la pena enseñarlo. La experiencia es el mejor maestro posible.

Tercer mandamiento: El error es el elemento esencial del aprendizaje. En una columna de finales del 2008, abordamos el polémico asunto de la forma en que nuestra sociedad evita el error y condena el fracaso. Sin embargo, no hay elemento más importante que el error si queremos realmente asegurarnos de que se producirá aprendizaje. Todas las personas tenemos objetivos que nos importan y que tratamos de alcanzar desarrollando acciones y desplegando comportamientos. Al mismo tiempo, somos un conjunto de expectativas de lo que esperamos que ocurra (que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida mediante la interacción con el mundo). Esperamos que cada mañana amanezca, que salga agua de la ducha cuando abres el grifo, que el coche se encienda cuando introduces la llave … Pero cuando no se cumplen dichas ex pectativas (se produce el error), de manera inconsciente e inevitable nos hacemos preguntas para entender qué ocurre, por qué ocurre y cómo podemos resolverlo. Técnicamente, en ese momento se dispara de manera imparable la oportunidad de aprender. Por tanto, podemos decir que el aprendizaje surge de la confusión. El motivo de aprovechar el error se relaciona con el hecho de tratar de que las personas se equivoquen en un entorno que no tiene consecuencias graves para ellos, al contrario que cuando los errores ocurren en la vida real donde tienen consecuencias que pueden resultar, costosas para la salud o económicamente gravosas. Desde ese punto de vista, no hay mejor estrategia que diseñar programas de aprendizaje que provoquen el error del alumno con el propósito de detonar ese potentísimo proceso de reflexión profunda que conduce al aprendizaje. Esto significa, como bien ilustraba el texto que introduce esta columna, que sin práctica, sin reflexión profunda y sin feedback no hay aprendizaje profundo. La sabiduría popular hace tiempo que insiste en recordarnos lo natural del error (El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra).

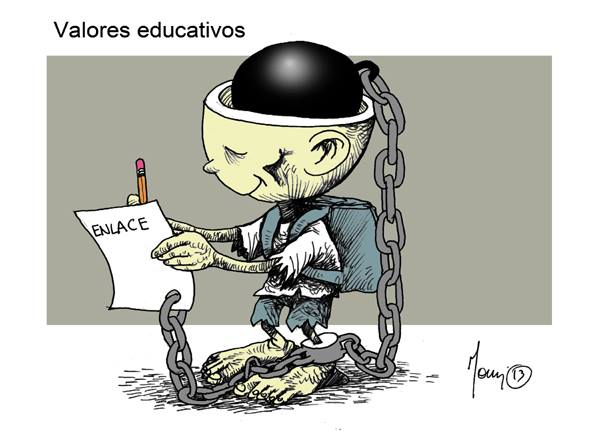

Cuarto mandamiento: No hay habilidad mas importante que aprender. Dime qué sabes hacer y te diré quién eres. Lo que somos depende del conocimiento que tenemos, es decir, de lo que hemos aprendido porque todos llegamos a este mundo sin saber absolutamente nada. Lo que seremos en el futuro depende de lo que seamos capaces de aprender de aquí en adelante. La habilidad que todos los profesionales y organizaciones reconocen como imprescindible para progresar en la vida, gestionar el cambio e incrementar el conocimiento, es aprender. Si no aprendes, mueres. El colegio y la universidad te convencen de que aprender es un proceso externo a ti, del que no eres responsable. La actitud pasiva de los alumnos en un aula no es diferente a la que tienen cuando ven la televisión (de hecho es posible que estén más atentos frente a la tele). Pero si aprendemos haciendo, no es posible aprender de la TV. Para aprender, son muy importantes las preguntas que te haces. El colegio, sin embargo, está lleno de respuestas a preguntas que nunca te haces y que por tanto no te interesan. Nadie hace caso de consejos que no ha pedido. Es evidente que no todas las estrategias de aprendizaje son iguales, unas (segundo mandamiento) son mucho más efectivas que otras. Estamos perdiendo la oportunidad de entrenar el cerebro de nuestros hijos. Una de las principales funciones de toda institución educativa y en concreto, de los profesores, debiese ser transmitir a sus alumnos la pasión por aprender. La realidad es que el colegio tiene cada vez menos que ver con la educación y aniquila el amor por aprender ya que se ha convertido en una competici&o acute;n donde unos pocos ganan y el resto no. Los exámenes han logrado trivializar la educación al punto de equipararla a los concursos de la televisión: se trata de acertar respuestas correctas y ganar premios y aprender es lo de menos. El sistema educativo que padecemos, con su paradigma de escuela, profesor, aulas, horarios, asignaturas, exámenes, notas, responde a un modelo pensado para una sociedad que hace años dejó de existir. No podemos seguir educando a los jóvenes del SXXI, con profesores del SXX, usando metodologías del SXIX y con un curriculum del SXVIII.

Quinto mandamiento: Añadir tecnología a un modelo que no funciona no sólo no lo mejora sino que lo empeora. Aunque tendemos a olvidarlo, si hemos llegado hasta este momento de la civilización, es gracias a la tecnología, empezando por el fuego, siguiendo con la rueda … El reciente terremoto que sufrimos en Chile hace poco más de 1 mes dejó en evidencia que cuando la tecnología deja de funcionar (luz, comunicaciones, etc.), todo se paraliza. La tecnología hace ya mucho tiempo que no es una opción, simplemente es imposible trabajar sin el apoyo de la tecnología y va a resultar imposible aprender sin ayuda de la tecnología. Pero es imprescindible realizar algunas aclaraciones para no seguir generando falsas expectativas. Mientras la educación continúe siendo un proceso de entrega de información liderado por un profesor que sabe y habla a unos alumnos que no saben, escuchan y memorizan, añadir tecnología a ese proceso solo servirá para empeorar la situación, como por desgracia sigue sucediendo, no importando si esa tecnología se bautiza como pizarra digital, blog, youtube o twitter. La tecnología no es el computador o internet, es lo que haces con dichos instrumentos. Es cierto que el computador tiene potencial para alterar la naturaleza de la educación y en concreto de redefinir qué se enseña y cómo se enseña. Pero también es verdad que el uso que actualmente se le da a la tecnología en el aula es para seguir haciendo exactamente lo mismo que antes. Tecnologías como la tiza, pizarra, powerpoint, internet o el proyector están en las aulas porque son fáciles de usar pero sobre todo porque no exigen cambiar. Y precisamente ahí radica el mayor desaf&iacut e;o. La pregunta a hacerse respecto de las TICs es obvia: ¿Qué puedo hacer hoy con ellas que antes no podía? Un profesor con 30 alumnos parecía condenado a explicar lecciones magistrales. Un profesor con 30 alumnos con computadores lo primero que tiene que hacer es cambiar el paradigma y dar a los alumnos cosas que hacer (practicar) y no cosas que saber. Palabras mayores. Necesitamos enseñar a las personas a hacer cosas, entregar información es secundario, hay que dejar a las TICs hacer ese trabajo sucio. El mero hecho de introducir tecnología en la educación no resolverá nada.

¿Tenemos problemas con la educación? La crisis de la educación no es otra cosa que un espejo de la crisis en el modelo de sociedad. Tengo el convencimiento de que los seres humanos no hemos sido muy afortunados a la hora de diseñar procesos educativos masivos. Las personas sabemos aprender pero no sabemos cómo aprendemos. Si considerásemos la educación como el proceso de «fabricar seres humanos» (prepararlos para el futuro) y dado que claramente no hay nada más importante, debiésemos estar hablando del proceso más perfecto que existe. Sin embargo, está muy lejos de ser así: Más del 30% de jóvenes dejan de estudiar tras finalizar la educación secunda ria, los que terminan la universidad no necesariamente saben hacer lo que necesita quien les contrata, quienes los han «entrenado» no son expertos en los temas que a sus alumnos les tocara enfrentar en sus trabajos sino que saben mucho de una disciplina pero no necesariamente saben cómo aplicarla ni son expertos en aprendizaje. Hay demasiadas cosas que mejorar en el aula como para prestar tanta atención a lo que se encuentra fuera de ella.(leer más…)

Fuente: [catenaria]

Users Today : 124

Users Today : 124 Total Users : 35418944

Total Users : 35418944 Views Today : 152

Views Today : 152 Total views : 3352971

Total views : 3352971