Por:

“Ante la descomposición del sistema-mundo y la crisis de legitimidad de los estados, puede ser la hora de los movimientos y los pueblos”, concluye el periodista e investigador Raúl Zibechi (Montevideo, 1952) en uno de los artículos publicados en el periódico La Jornada (Entre la caída de occidente y transiciones inciertas, 31 mayo).

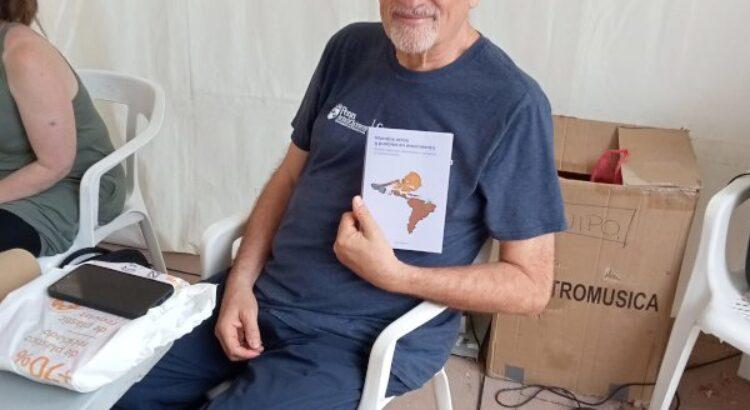

El escritor militante presentó el ensayo de 252 páginas Mundos otros, pueblos en movimiento. Debates sobre anti-colonialismo y transición en América Latina –editado en mayo por Zambra y Baladre- en la Fira Alternativa de Valencia (8 de junio); otros libros recientes de Zibechi son, junto a Decio Machado, El Estado realmente existente. Del Estado de Bienestar al Estado para el despojo (2023), y Navegar nuestras geografías (2023); la siguiente entrevista está realizada por correo electrónico.

-P:En noviembre de 1983 se fundó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se levantó el 1 de enero de 1994 en Chiapas; dedicas un artículo del libro al zapatismo (Sembrar sin cosechar); ¿cuáles son las aportaciones principales del movimiento?

-RZ:Muchas. Quizá la principal sea que es posible, aún en este período tan difícil, seguir transformando el mundo. No se rindieron, no claudicaron, ni se vendieron. La dignidad sigue siendo la guía del zapatismo, según lo que he podido entender. Creo que es mucho en esta época.

Pero lo que más sorprende y entusiasma del EZLN es su capacidad de cambiarse a sí mismos, no sólo de cambiar el mundo. Crearon los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno, y ahora las cierran porque creen que no son adecuadas para las situaciones que se vienen. Hicieron una autocrítica muy profunda, algo que la izquierda ha dejado en el olvido, al decir que esas estructuras funcionaban de forma piramidal separando a las autoridades de los pueblos, y decidieron cortarle la punta a la pirámide o invertirla.

-P:¿Constatas novedades, en los últimos tiempos, en las prácticas del EZLN?

Las iniciativas zapatistas siempre van a más. Ahora en estos nuevos 20 comunicados, le apuestan a “lo común”, superando el concepto de propiedad, incluso el de propiedad comunal o comunitaria. Invitan a las personas que estén de acuerdo a acudir a esas tierras comunes a trabajarlas, algo que ningún movimiento anticapitalista es capaz de hacer hoy, porque encaran un rechazo concreto al capitalismo, no sólo discursivo como estamos acostumbrados en otros lugares.

Si tuviera que sintetizar, te diría que su mayor aporte es la ética. Nos muestran que es posible hacer política desde la ética de hacer lo que dicen y decir lo que hacen, y toda una serie de “principios” que han ido divulgando en estos 30 años como el “mandar obedeciendo”. Y se proponen luchar desde ya para que las niñas y niños que nazcan dentro de siete generaciones, 120 años, sean libres. A mi modo de ver, ese sembrar sin cosechar ellos mismos, supone un cambio de fondo en la cultura revolucionaria.

-¿Qué análisis general haces del sexenio en la presidencia mexicana de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras la victoria electoral -el pasado 2 de junio- de la candidata progresista Claudia Sheinbaum?

Militarizó el país, siguieron las desapariciones y los crímenes, pero además se entregaron fronteras, aeropuertos y obras de infraestructura a las fuerzas armadas que ahora impiden la protesta con un despliegue masivo de fuerza.

Profundizó el capitalismo en México. Debilitó los movimientos y las resistencias, con programas sociales que en los hechos agreden el tejido comunitario. Cumple el papel de amortiguar las migraciones para impedir que lleguen menos personas a Estados Unidos.

No fue en absoluto un gobierno popular. Su apoyo masivo se debe al enorme desprestigio de los partidos de la derecha tradicional, como el PRI y el PAN, y a las transferencias monetarias a los sectores populares.

-Por otra parte, ¿qué consecuencias está teniendo para los movimientos populares en Argentina la presidencia, desde diciembre de 2023, del ultraliberal Javier Milei?

Por ahora hay más represión y más pobreza. El alineamiento con Estados Unidos e Israel muestra la cara geopolítica regresiva que impide además la integración regional, que ya venía en franca decadencia. Sin embargo, no ha podido romper con China, como dijo durante la campaña, porque el país asiático es el principal mercado de las exportaciones agropecuarias argentinas.

Pese a su política profundamente antipopular, Milei mantiene un amplio apoyo en todos los sectores de la sociedad, lo que se explica en gran medida por el desprestigio de la oposición ya que el gobierno progresista de Alberto Fernández dejó muy mal al país, con 100% de inflación anual y la mitad de la población en la pobreza.

Milei es el producto de una sociedad en descomposición, proceso que de larga data que tuvo en la dictadura militar (1976-1983) un salto cualitativo. Una sociedad polarizada en la cual los jóvenes no tienen futuro y cada parte considera a la otra como si fueran extraños o extranjeros. Una sociedad que no reconoce a las y los otros como formando parte del mismo conglomerado humano.

-¿Qué consecuencias prevés respecto a las posibilidades de organización y movilización de los colectivos sociales?

Hay mucha rabia acumulada y un gran desgaste de los movimientos, que están atravesando un período de aguda debilidad organizativa y falta de horizontes propios. No veo que, en el corto plazo, haya alguna chance de recuperación de los movimientos, ya que el deterioro se produjo a la largo de más de una década en la cual las políticas sociales jugaron un papel determinante en la conversión de los movimientos en meros administradores de esos programas, y como colaboradores de los gobiernos.

Existen empero pequeños núcleos que siguen siendo autónomos, pero ya no tienen la proyección que consiguió el movimiento piquetero en el entorno del Argentinazo de diciembre de 2001. Mi perspectiva es que la reconstrucción o refundación de los movimientos debe superar la dependencia de las políticas sociales.

-¿En qué sentido?

Durante un primer momento, luego de 2001, tenía cierto sentido utilizar los programas sociales para generar organización, pero durante dos décadas los movimientos se convirtieron en aparatos de gestión con dosis de corrupción interna y de control de la población receptora de los planes sociales.

Algunas organizaciones mapuches, algunos núcleos territoriales en las periferias urbanas y poco más, siguen resistiendo. Pero la mayoría se movilizan contra Milei para restaurar algún tipo de gobernabilidad progresista en la que vuelvan a jugar un papel de intermediarios entre gobierno y movimientos. Será un proceso largo y doloroso, porque hay necesidades urgentes que nadie cubre y una represión preocupante.

-En Mundos otros y pueblos en movimiento no sólo te centras en América Latina; ¿qué enseñanzas destacarías de la resistencia de las mujeres en el Kurdistán?

Las mujeres kurdas y el pensamiento crítico de Abdullah Ocalan son referencias ineludibles para las luchas anticapitalistas y antipatriarcales.

Las mujeres han desarrollo su propio pensamiento feminista (la Jineolojî) que no le debe nada a Occidente sino a su propia experiencia. Son muy críticas con el feminismo académico que sólo busca un mejor lugar para las mujeres con formación universitaria y excluye a los varones.

Ellas pusieron en pie el Instituto Andrea Wolf, donde las mujeres del movimiento trabajan con varones en su proceso de despatriarcalización. Creo que es una propuesta muy interesante, muy compleja de implementar, pero necesaria ya que no se puede pretender la emancipación sólo de la mitad de la humanidad.

-Mencionabas al líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Abdullah Ocalan, encerrado en las prisiones del Estado de Turquía durante más de dos décadas…

En cuanto al pensamiento de Ocalan, creo que su crítica profunda al marxismo economicista es tan necesaria como pertinente. Ocalan dice que el capitalismo no es economía sino poder, el tipo de poder que encarnan los Estados-nación. Por eso el movimiento kurdo no lucha por la creación de un Estado kurdo, que sería tanto como reproducir la opresión que ya padecen.

A lo largo de sus libros, el líder kurdo desarrolla un conjunto de análisis que enriquecen el pensamiento crítico, tan estancado y en retroceso en Occidente, donde las izquierdas han hecho del pragmatismo su principal seña de identidad. Siento que el EZLN y el PKK son los movimientos más interesantes para quienes seguimos empeñados en superar el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo.

-¿Cuáles son las últimas acciones protagonizadas en Colombia por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): cerca de 200.000 personas de ocho grupos étnicos?

El CRIC está atravesando situaciones muy complejas. Por un lado, hay una presencia de paramilitares y narcos en sus territorios del Cauca cada vez más pesada, asesinando varones y mujeres destacados en la defensa de las comunidades. Por otro, hay un cerco político del progresismo de Gustavo Petro, que con sus políticas de apoyo a los grandes terratenientes, combinadas con discursos que dicen defender a los pueblos, generan confusión entre los indígenas nasa, misak y los demás grupos.

Pese a la tendencia a la cooptación y la desorganización, creo que la Guardia Indígena sigue siendo una instancia autónoma, capaz de encarar la defensa del territorio y avanzar acciones muy potentes, como la que se dio durante el paro de tres meses en Cali.

-¿Qué ocurrió durante el estallido social de 2021 en la capital del Valle del Cauca?

Cali es una ciudad de dos millones de personas, la mayoría afrodescendientes que son la porción más pobre de la población. Durante el paro se crearon 25 puntos de resistencia donde las juventudes ensayaron las formas de vida que desean, con gran confraternización y creatividad. Pero hubo una brutal represión que se cobró 40 muertos en la ciudad y un número también elevado de desaparecidos.

En esa situación, unos diez mil guardias llegaron a Cali, más de una hora y media de carretera, para apoyar a jóvenes que no conocían, que tienen otro color de piel, otros modos y maneras. Estuvieron semanas en Cali aportando sus conocimientos de autodefensa. Creo que ese gesto habla por sí solo de la capacidad de los pueblos originarios del Cauca, y en concreto de la Guardia Indígena, para actuar de modo solidario, generoso y autónomo.

-En la recopilación de artículos destacas los análisis del filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis sobre el marxismo, así como las interpretaciones del sociólogo peruano Aníbal Quijano; ¿por qué razones te interesan estos dos autores?

Castoriadis porque comprendió a fondo los problemas de la herencia revolucionaria comunista, sus límites y los aspectos que reproducen el sistema. Comprendió en particular las ataduras de quienes militan en un partido jerárquico a la hora de formular críticas o abandonarlo, los problemas que una actitud independiente tiene para los militantes formados en una cultura opresiva y jerárquica.

El pensamiento de Quijano es muy importante para quienes vivimos en América Latina. Su trabajo posterior a la caída del socialismo real derrocha creatividad y comprensión de la realidad. Analiza en detalle las particulares relaciones sociales existentes, que sintetiza en la “heterogeneidad histórico-estructural”.

Por la primera entiende los diversos orígenes y trayectos de los pueblos que habitan este continente, pertenecientes a las dos civilizaciones que pueblan el planeta, un caso único en el mundo. La segunda supone comprender que existen cinco relaciones con el trabajo: salario, esclavitud, servidumbre, reciprocidad e iniciativa mercantil y productiva familiar, o sea la llamada informalidad. Todas ellas controladas por el capitalismo pero con espacio-tiempos propios.

-¿Por qué consideras que es relevante esta conceptualización?

Esto es muy importante porque los movimientos más críticos y anticapitalistas no nacen de la relación salarial (como los sindicatos), sino de espacios donde predominan la reciprocidad, la servidumbre y la informalidad. El zapatismo, los nasa y misak, los mapuche, nacen en haciendas donde existían relaciones de servidumbre, pero también en comunidades donde la reciprocidad es una práctica clave, para ponerte un ejemplo.

Estamos acostumbrados a pensar la política de izquierda anclada en asalariados organizados, pero no sabemos cómo se hace política en clave comunitaria, partiendo de los mercados populares o de las barriadas periféricas.

-¿Cuál es la diferencia?

Cuando se hace política desde la comunidad, desde la producción de valores de uso y no de mercancías, los lugares y los modos de esa política van a ser bien distintos a la que está fundada en la representación ante el Estado.

Entonces Quijano nos abre una puerta para comprender mejor las resistencias en nuestro continente. Es profundamente anti-eurocéntrico, pero no desde un teoricismo abstracto, sino desde la realidad concreta de los pueblos que luchan.

-Por último, ¿sobre qué movimientos sociales emergentes -y en qué sectores- llamarías la atención en América Latina?

Hay pueblos y luchas que son ya patrimonio de los que resisten: el zapatismo y el pueblo mapuche en Chile y Argentina, por lo menos. Sin embargo, veo que los pueblos amazónicos en Brasil y en Perú están transitando caminos de autonomía y autogobierno como la mejor forma de defender sus territorios ante el extractivismo y la violencia del capitalismo.

En Perú existen nueve gobiernos territoriales autónomos en la región fronteriza con Ecuador y en Brasil 64 pueblos indígenas en 48 territorios están creando protocolos autónomos de demarcación de sus territorios. También en Brasil está Teia dos Povos (Red de Pueblos) donde confluyen indígenas, quilombolas (comunidades negras) y asentamientos sin tierra (no el MST), en una nueva y combativa coordinación no jerárquica que está expandiéndose de forma notable.

He visto cómo las comunidades garífunas de Honduras y las mayas de Guatemala adelantan resistencias bien importantes a la expansión del modelo de despojo y veo que las comunidades aymaras del sur de Perú están debatiendo cómo seguir la pelea contra el gobierno de Dina Boluarte y la oligarquía.

-En conclusión…

Hay mucho más y creo que de la descomposición de la sociedad argentina van a surgir nuevas resistencias, menos centralizadas que las que ya conocemos que han colapsado ante el progresismo. Y los feminismos nos van a seguir sorprendiendo positivamente, en particular los plebeyos, negros e indígenas.

En fin, así como hay un régimen cada vez más represivo y opresivo, también hay resistencias potentes y renovación, nacimiento de nuevas colectivas y confluencias a las que debemos estar atentos.

Users Today : 95

Users Today : 95 Total Users : 35459561

Total Users : 35459561 Views Today : 151

Views Today : 151 Total views : 3417909

Total views : 3417909