Por: Elisabeth de Puig

Una pregunta difícil es la de saber cómo se desarrollarán las competencias de los alumnos de familias que “no saben de letras” o tienen una educación mínima, y que no podrán recurrir a tutores durante las horas de docencia virtual de las cuales no sabemos cuánto tiempo durarán.

Las nuevas autoridades educativas han tenido que afrentar rápidamente algo así como la cuadratura del círculo, o mejor dicho, la resolución de un problema sin soluciones satisfactorias para todos los involucrados.

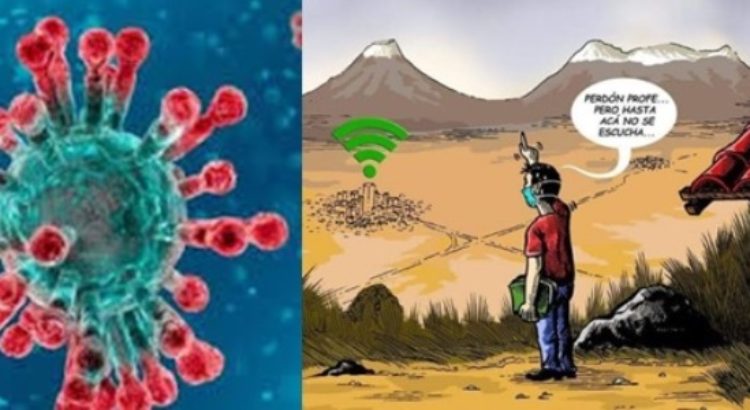

El optimismo que ha generado en ciertos sectores el anuncio de la virtualización de la educación para el año escolar entrante, que permitiría cerrar la brecha digital existente en nuestro país, no logra esconder el miedo que sacude a otros frente a las modalidades reales de aplicación de un regreso a clase virtual en la situación actual.

Si bien existe la férrea voluntad política de lograr un cambio y la imperativa necesidad de buscar soluciones al inicio del año escolar, al igual que se está haciendo en los demás paises afectados por la pandemia, no deja de preocupar la aplicación de estas medidas en los hechos y sus implicaciones en la República Dominicana, donde las brechas social y educativa son ampliamente marcadas.

En las clases acomodadas, los hijos e hijas son inscritos en colegios privados que ya han experimentado la enseñanza virtual durante la cuarentena. Estas familias manejan computadoras, tabletas, IPads y Smart phones.

Según datos de la CEPAL, el 61% de los niños y niñas de estas familias tienen computadoras de escritorio, 57% computadoras portátiles y 56% tablets. Además, los hogares están equipados de Wifi y ofrecen suficiente espacio para que los alumnos y alumnas puedan aislarse comodamente para trabajar.

La encuesta Enhogar 2018 señala la relación positiva que hay entre el mayor nivel académico alcanzado por el jefe o jefa de hogar y el acceso a las TICs; sin embargo, son muchos los padres y madres que no tienen tiempo ni formación pedagógica para apoyar a sus hijos e hijas.

Para esos fines ya se están promoviendo ofertas de tutores a domicilio que proponen trabajar junto a los niños, para que estos puedan seguir las clases durante las horas que los padres estén fuera de casa trabajando, evitar conflictos intra familiares, asegurar la disciplina y lograr que los niños estudien realmente en línea frente a una pantalla.

Los problemas de la escolaridad virtual se plantean de otra manera y con diversos grados de intensidad en los sectores vulnerables, donde las nuevas tablets que entregarán a los niños escolarizados se afrentarán a varios obstáculos, entre ellos el hacinamiento, el ruido intenso y continuo, los ladronzuelos y las plagas.

Cuando más de 5 personas duermen en una pieza de 15m2, lo que suele ser a menudo la realidad que viven nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias, los espacios de vida no están bien delimitados y de la misma manera que la cafetera puede facilmente voltearse sobre un cuaderno podría hacerlo sobre la tablet.

Por otro lado, no hay escapatoria al ruido intenso y continuo del vecindario y esta maravilla de la tecnología se volverá rápidamente objeto de deseo, tanto del vecino como del hermano tecato que vendería su padre o su madre para comprar “piedra”.

Sin contar que muchas de estas familias conviven a menudo con roedores cuyos estragos, además de la leptopirosis, pueden sorprender a muchos, como se puede apreciar en este testimonio.

D…10 años Villas Agrícolas

(Llorando) No quiero ir a la escuela. Le tengo miedo a la maestra. Se va a quillar. Pero no es mi culpa… son los ratones. Comieron mi mochila y mi cuaderno de sociales se puso feo. No tiene borde. Va a decir que es un descuido.

Cuando mi papá estaba vivo y se emborrachaba mucho, se quedó dormido en el piso con comida y los ratones le mordieron los dedos. Mi mama le dijo de todo, pero hubo que llevarlo al hospital…

Una pregunta difícil es la de saber cómo se desarrollarán las competencias de los alumnos de familias que “no saben de letras” o tienen una educación mínima, y que no podrán recurrir a tutores durante las horas de docencia virtual de las cuales no sabemos cuánto tiempo durarán.

Con este sistema, impuesto por las circunstancias, nuestros niños y niñas estarán desprovistos de protección contra la violencia intrafamiliar muchas veces detectada por las psicólogas y trabajadores sociales de las escuelas y contra la violencia barrial, cuando los padres salgan a trabajar.

Otra preocupación enunciada por diversos sectores es la de saber si habrá tiempo hasta el inicio de la docencia, el 2 de noviembre, para mejorar las infraestructuras digitales deficientes y las restricciones existentes a la conectividad en sectores rurales y urbanos marginados, tomando en cuenta que en los hogares de más bajos ingresos el 89% de los niños entre 5 y 12 años no están conectados al internet, según el informe especial de la CEPAL “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19”.

Como lo confirma la CEPAL, según las condiciones socio económicas de las familias, las edades y el lugar de residencia, las diferencias entre las posibilidades que se ofrecen a nuestros alumnos y alumnas son muy amplias y deberán ser tomadas en cuenta con correctivos.

¿Qué hacer para que el año escolar 2020/21 no sea un año perdido para un amplio sector de la población en edad de ser escolarizada? ¿Qué hacer dentro del marco anunciado por el Ministerio de Educación para que por causa de pandemia no se refuerce aun más el sistema vigente de una educación a varias velocidades?

Algunas vías de solución podrían estar en la hibridación de sistemas, en el uso de estrategias innovadoras combinadas con estrategias más tradicionales como la utilización de la radio y la enseñanza a pequeños grupos. De lo que se trata es de no perder el lazo con los alumnos y alumnas, evitar la deserción escolar y el trabajo infantil, así como darles seguimiento a las familias cuyos niños y niñas están desprotegidos.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/pobreza-educacion-y-tecnologia-8856308.html

Abuelita

Abuelita Abuelita

Abuelita Abuelita

Abuelita

Users Today : 22

Users Today : 22 Total Users : 35460153

Total Users : 35460153 Views Today : 36

Views Today : 36 Total views : 3418819

Total views : 3418819