Prólogo del libro “La disputa del sentido común y la transformación del orden social. Los aportes de Antonio Gramsci”. Ediciones Desde abajo, 2024.

El filósofo italiano Norberto Bobbio[1] decía que clásico es el autor que cumple, al menos, con tres requisitos: primero, es un intérprete de la época que le tocó vivir, de tal manera que esa época es incomprensible, en parte, sin sus aportes; segundo, ha construido herramientas teóricas, tipologías, categorías, ha acuñado conceptos, etc., imprescindibles para comprender mejor la sociedad y la historia, y tercero, es un autor actual, si bien parcialmente, que cada generación tiene necesidad de releer y de reinterpretar, y lo es justamente porque sus aportes teóricos y conceptuales pueden ayudar a esclarecer el presente[2]. Yendo más allá de Bobbio, se puede agregar que también es clásico un autor cuyos aportes pueden ser utilizados fructíferamente en disciplinas distintas a la suya. Un autor clásico lo es, pues, por su legado intelectual y por la vigencia, siempre parcial, de este.

Clásico en cualquier disciplina es también lo que pertenece a una tradición intelectual; tradición que es un pretérito acumulado, un reservorio cultural de ideas. La tradición es lo que la misma historia nos entrega; traditio en latín: ‘algo que se transmite’, un legado. Clásico es lo que sobrevive a las ruinas del tiempo, es lo que deja huella, aquello que nunca se ha ido y que, por lo mismo, siempre ha estado ahí, presente, sin ser barrido por el paso de la historia. Es también lo que sirve de modelo, por ser ejemplar. Es lo que se puede rescatar y poner a actuar en el presente. El filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-1937) es uno de esos autores.

Desde su aparición en las primeras décadas del siglo xx, el pensamiento del filósofo italiano Antonio Gramsci realizó aportes significativos a la corriente del marxismo, específicamente, frente al mecanicismo, al dogmatismo, el economicismo y la desatención al papel de la cultura del llamado marxismo vulgar. La obra de Gramsci significó una fructífera revolución que engrosó el acervo del pensamiento original de Marx y Engels. Así, es reconocido en procesos actuales como el de Podemos en España[3]; el socialismo autóctono bolivianoen la versión de Álvaro García Linera del año 2015; el grupo Presidencialismo y Participaciónde la Universidad Nacional de Colombia, dirigido por Miguel Ángel Herrera Zgaib y Juan Carlos García, o los estudios del profesor Jorge Gantiva Silva centrados en la actualidad de Gramsci para el pensar y la cultura, entre otros.

¿A qué se debe, entonces, la actualidad de Gramsci? A su renacer en el marco de los procesos políticos contemporáneos y a la vigencia de un arsenal de conceptos útiles, especialmente, en la lógica de la política. Esta es la razón por la cual Gramsci vuelve (como los astros) a estar de moda, a ser vigente. En efecto, como lo recuerda Íñigo Errejón —uno de los fundadores del partido Podemos en España—, tras el movimiento 15-M[4] de 2011, Gramsci permitió ver que es posible la actividad política entendida como una lucha por el sentido y como articulación de una suma compleja y «contradictoria de iniciativas culturales, sociales y electorales-institucionales que van cambiando los equilibrios de fuerzas en favor de los gobernados». Es decir, se evidenció la posibilidad de construir voluntad común colectiva y articular al pueblo en defensa de la democracia y en claro reto a las oligarquías y sus privilegios.

El regreso de Gramsci se debe, además, a la relectura constructivista y posmarxista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe[5], que puso en primer plano el concepto de hegemonía. Este término es relevante asimismo para el llamado «ciclo nacional-popular latinoamericano» (2002-2013), iniciado con el chavismo y seguido en países como Bolivia, Ecuador, la Argentina kirchnerista, el Brasil de José Ignacio Lula Da Silva, y que entró en claro retroceso en el año 2013 con la caída del precio internacional del petróleo y la muerte de Hugo Chávez.

Estos procesos políticos trajeron de nuevo la necesidad de repensar el legado de Gramsci para la política contemporánea. De ahí que conceptos como reforma cultural y moral, sociedad civil, guerra de posiciones, lucha por el sentido y la cultura, sentido común, papel de los intelectuales, bloque histórico, voluntad popular y colectiva, voluntad común, articulación política, hegemonía, ideología etc., vuelvan a estar a la orden del día para pensar las posibilidades de la política en sociedades cada vez más plurales, diversas y complejas, y donde no se acepta la muerte de la política o pospolítica, como la llamó Jean Baudrillard[6], sino que se concibe la historia de manera abierta a la acción práctica, humana y transformadora. Este es el aspecto que me interesa resaltar aquí, pues permite luchar contra el fatalismo y el nihilismo típico de nuestro tiempo. Veamos.

Desde los escritos tempranos de Antonio Gramsci hay una constante reiteración en que la historia humana es producto de la voluntad, y, en este sentido, el humano tiene incidencia en el decurso histórico. Ya en un trabajo juvenil, de 1910, titulado «Oprimidos y opresores», decía

“La Revolución francesa ha abatido muchos privilegios, ha levantado a muchos oprimidos; pero no ha hecho más que sustituir una clase por otra en el dominio. Ha dejado, sin embargo, una gran enseñanza: que los privilegios y las diferencias sociales, puesto que son producto de la sociedad y no de la naturaleza, pueden sobrepasarse”[7].

Esta ética práxica, comprometida con los oprimidos, está sustentada en la convicción gramsciana de que el hombre es voluntad, la cual, desde el punto de vista marxista, «significa conciencia de la finalidad, lo cual quiere decir, a su vez, noción exacta de la potencia que se tiene y de los medios para expresarla en acción»[8]. Por eso, para Gramsci, Marx es el ingreso de la inteligencia en la historia, la reivindicación de la conciencia y del poder transformador del hombre. Esta postura es una lucha contra la indiferencia, esa inercia de la historia; contra la apatía, la resignación, el fatalismo, el pesimismo, el escepticismo, la modorra del espíritu y la naturalización de la historia. Es la plena convicción de que «el ser es, en cada caso, el resultado nunca definitivo de la acción humana»; por lo tanto, el futuro es siempre abierto. Es lo que podemos llamar, según Diego Fusaro, «la desfatalización del ser»[9]. Esta desfatalización comporta una postura ontológica, puesto que no hay creación ni reproducción del «ser social» sin la actividad práctica humana.

Esta desfatalización de lo existente alumbra un futuro siempre abierto, donde el ser humano, como voluntad común organizada, produce, fabrica y reproduce su existencia. Esta constante producción y fabricaciónde la vida humana es lo que aquí designamos con el término de antropoiesis, concepto formado a partir de poiesis y antropos, y que designa la ‘capacidad que tiene el hombre para producir y fabricar su propia realidad humana y social’. Denota, también, la capacidad creativa del humano, con la cual introduce la novedad y el sentido en la historia, en medio de sus condicionamientos y posibilidades. Igualmente, permite resaltar la singularidad del humano en medio de la maraña de lo vivo-inerte, sin necesidad de caer en el antropocentrismo, pues es imposible negar su trascendencia y su libertad frente al férreo determinismo natural al que están sometidos los otros seres. La antropoiesis es la respuesta del humano frente al terror, la desazón y la intemperie existencial que engendra la crisis actual, y permite pensar esa condición de inacabamiento del ser humano. Su existencia, su apertura, su libertad, su trascendencia, sus procesos de autotransformación, su condición social, su relación con la naturaleza, en fin, el eterno labrado sobre sí mismo que ha sido y que lo asemejan a una «obra de arte que se produce a sí misma» con todo lo bueno y lo malo.

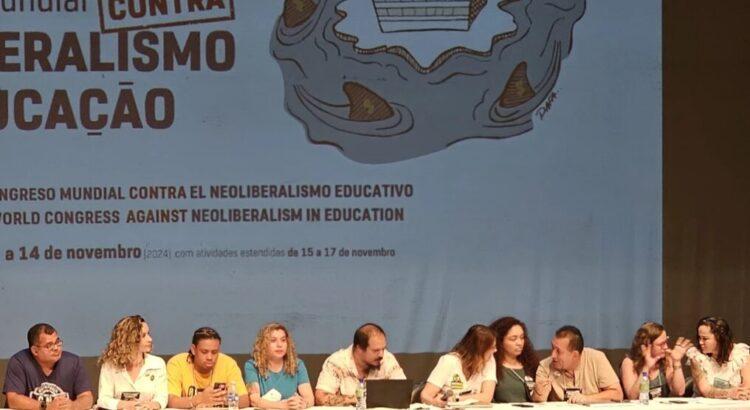

Es esta postura antropológica la que rescatamos aquí, que permea la obra de Gramsci, y la que se encuentra en la base de nuestro optimismo, de esa lucha por reconfigurar la gramática de la sociedad, de transformarla a partir de la disputa colectiva y la creación de un nuevo sentido común. Se trata de disputar ese “lente con el que nos movemos en la vida cotidiana”, ese abecedario mental con el que interpretamos el mundo y sus fenómenos, pues es en el sentido común donde están instalados el racismo, el clasismo, el complejo de hijo de puta o inferioridad[10], el esnobismo cultural, la corrupción de lo público; es en el sentido común _y esto es sumamente relevante- donde se naturaliza el neoliberalismo, y donde se asienta el conformismo y la impotencia, donde se da la “impotencia reflexiva”, pues como dice Mark Fisher: “en un grado nunca visto en ningún otro sistema social, el capitalismo se alimenta del estado de ánimo de los individuos, al mismo tiempo que los reproduce. Sin dosis iguales de delirio y confianza ciega, el capitalismo no podría funcionar”.[11] Es decir, el capitalismo “logró modelar nuestra vida y nuestro habitus mental y consiguió imponerse como un modo de vida”[12].

También se trata de ir más allá del pensamiento crítico (pasando por él) y construir un pensamiento alternativo, propositivo, vigoroso, desde el sur global que permita hacerle frente al Antropoceno o capitaloceno. Solo así es posible configurar un nuevo orden social[13], un nuevo modo de vida, con valores, normas, instituciones y una racionalidad técnica diferentes. Por eso, ya en las conclusiones, cuando se haya realizado el recorrido conceptual por la obra de Gramsci, reflexionaremos sobre la disputa del sentido común para superar las herencias coloniales de larga duración, y sobre la subversión del orden social neoliberal. Aquí la ayuda del pensamiento de Fals Borda, de quien conmemoramos desde ya, los cien años de su nacimiento, es fundamental. La apuesta se trata, como se verá, de aprovechar todo el potencial de los conceptos de hegemonía y disputa del sentido común al interior de lo que Fals llama “subversión”, trastocamiento, cambio, del orden social. De esta forma, cambio social y hegemonía aparecen rearticulados.

[1] BOBBIO, Norberto. Teoría general de la política. Madrid, Trotta, 2009.

[2] Ibíd., p. 128

[3] ERREJÓN, Ínigo. La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo. Universidad Complutense de Madrid (Repositorio), 2012.

[4] El 15-M es el movimiento de Los Indignadosque tomó fuerza en el año 2011 y que se manifestó en varias ciudades de Europa y Estados Unidos. En el caso específico de España, se refiere a las aglomeraciones, especialmente encabezadas por las juventudes, que tuvieron lugar el 15 de mayo en diferentes ciudades, en clara oposición al régimen neoliberal, a la dictadura económica de los bancos, a los desahucios de las viviendas, al bipartidismo y la corrupción, entre otras causas. El 15-M llevó la discusión pública a la plaza y se mostró como un claro proceso de radicalización de la democracia participativa.

[5] LACLAU, Ernesto, y MOUFFE, Chantal. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Buenos Aires, 2010.

[6] BAUDRILLARD, Jean. Las estrategias fatales. Barcelona, Anagrama, 2006.

[7] GRAMSCI, Antonio. Antología. Akal, 2018, p. 17-18.

[8] GRAMSCI, Antonio. Para la reforma intelectual y moral, Catarata, 2016, p. 16.

[9] FUSARO, Diego. Antonio Gramsci: la pasión de estar en el mundo. México: Siglo XXI editores, 2018, p. 158.

[10] PACHÓN, Damián. Superar el complejo de hijo de puta. Para una introducción del pensamiento decolonial: fuentes, categorías y debates. Bogotá, Desde abajo, 2023.

[11] FISHER, Mark. Realismo capitalista. ¿No hay alternativa? Buenos Aires: Caja Negra, 2016, p. 66-67.

[12] TRAVERSO, Enzo. Revolución: una historia intelectual. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2022, p. 52.

[13] Uso este concepto en el sentido que lo operativiza Orlando Fals Borda en: La subversión en Colombia. Visión del cambio social en la historia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1967.

El neoliberalismo se instala como un virus en el sentido común.

Users Today : 26

Users Today : 26 Total Users : 35460235

Total Users : 35460235 Views Today : 31

Views Today : 31 Total views : 3418926

Total views : 3418926