Por: RAMZY BAROUD

Si bien los principales medios de comunicación y corporativos estadounidenses y occidentales siguen estando sesgados a favor de Israel, a menudo se comportan como si fueran una tercera parte neutral. Este simplemente no es el caso.

Tomemos como ejemplo la cobertura del New York Times de la última guerra israelí en Gaza. Su artículo del 6 de agosto, “Israel-Gaza Fighting Flares for a Second Day” es el típico reportaje occidental convencional sobre Israel y Palestina, pero con un sabor distintivo del New York Times.

Para el lector desinformado, el artículo logra encontrar un lenguaje equilibrado entre dos lados iguales. Esta equivalencia moral engañosa es uno de los puntos ciegos intelectuales más grandes para los periodistas occidentales. Si no defienden exteriormente el discurso de Israel sobre «seguridad» y «derecho a defenderse», crean falsos paralelismos entre palestinos e israelíes, como si un ocupante militar y una nación ocupada tuvieran derechos y responsabilidades comparables.

Obviamente, esta lógica no se aplica a la guerra entre Rusia y Ucrania. Para el NYT y todos los principales medios de comunicación occidentales, no hay duda de quiénes son los buenos y los malos en esa sangrienta lucha.

Los ‘militantes palestinos’ y los ‘terroristas’ siempre han sido los malos de Occidente. Según la lógica de su cobertura mediática, Israel no lanza guerras no provocadas contra los palestinos, y no es un ocupante militar impenitente ni un régimen de apartheid racista. Este lenguaje sólo puede ser utilizado por medios marginales ‘radicales’ e ‘izquierdistas’, nunca por la corriente principal.

La breve introducción del artículo del NYT hablaba sobre el aumento del número de muertos, pero inicialmente no mencionaba que los 20 palestinos asesinados incluían niños, enfatizando, en cambio, que los ataques israelíes habían matado a un ‘líder militante’.

Cuando se revelan los seis niños asesinados por Israel en el segundo párrafo, el artículo inmediatamente, y sin comenzar una nueva oración, aclara que “Israel dijo que algunas muertes de civiles fueron el resultado de que los militantes escondieran armas en áreas residenciales”, y que otros fueron asesinados por cohetes palestinos «fallidos».

El 16 de agosto, el ejército israelí finalmente admitió que estaba detrás de los ataques que mataron a los 5 jóvenes palestinos de Jabaliya. Si el NYT informó sobre eso o no, importa poco. El daño ya está hecho, y ese fue el plan de Israel desde el principio.

El título de la historia de la BBC del 16 de agosto, ‘Los niños de Gaza están acostumbrados a la muerte y los bombardeos’, no nombra inmediatamente a los responsables de la ‘muerte y los bombardeos’. Incluso los portavoces militares israelíes, como descubriremos más adelante, estarían de acuerdo con tal declaración, aunque siempre culparán directamente a los ‘terroristas palestinos’.

Cuando la historia finalmente revela que una niña, Layan, fue asesinada en un ataque israelí, el lenguaje fue elaborado cuidadosamente para disminuir la culpa de sus asesinos israelíes. La niña, nos dicen, se dirigía a la playa con su familia, cuando su tuk-tuk “pasó por un campamento militar dirigido por el grupo militante Jihad Islámica Palestina”, que, “en el momento exacto, (…) fue blanco del fuego israelí”. La autora no dice nada de cómo llegó a la conclusión de que la familia no era el objetivo.

De la historia se puede deducir fácilmente que la intención de Israel no era matar a Layan y, lógicamente, a ninguno de los otros 17 niños asesinados durante la guerra de tres días en Gaza. Además, Israel, según la BBC, ha intentado salvar a la niña; lamentablemente, “una semana de tratamiento en un hospital israelí no pudo salvarle la vida”.

Aunque los políticos israelíes han hablado descaradamente de matar niños palestinos y, en el caso de la exministra de Justicia israelí Ayelet Shaked, “las madres palestinas que dan a luz a ‘pequeñas serpientes’”, el informe de la BBC y otros informes sobre la última guerra, han dejado de mencionar esto. En cambio, citó al primer ministro israelí, Yair Lapid, quien supuestamente dijo que “la muerte de civiles inocentes, especialmente niños, es desgarradora”. Por cierto, Lapid ordenó la última guerra en Gaza, que mató a un total de 49 palestinos.

Incluso una historia de interés humano sobre un niño palestino asesinado de alguna manera evitó el lenguaje que podría culpar a Israel por el espantoso asesinato de una niña. Además, la BBC también se esforzó por presentar a Israel bajo una luz positiva, recurriendo a citar la declaración del ejército de ocupación de que estaba “devastado por la muerte (de Layan) y la de cualquier civil”.

El NYT y la BBC han sido seleccionados aquí no porque sean los peores ejemplos del sesgo de los medios occidentales, sino porque a menudo se los cita como medios ‘liberales’, si no ‘progresistas’. Su información, sin embargo, representa una crisis en curso en el periodismo occidental, especialmente en relación con Palestina.

Se han escrito libros sobre este tema, se formaron organizaciones de la sociedad civil para responsabilizar a los medios occidentales y se organizaron numerosas reuniones del consejo editorial para presionar a los editores occidentales, sin éxito.

Desesperados por las narrativas inmutables a favor de Israel en los medios occidentales, algunos defensores de los derechos humanos a favor de Palestina a menudo argumentan que hay mayores márgenes dentro de los propios medios de comunicación principales de Israel que en los EE. UU., por ejemplo. Esto también es inexacto .

El nombre inapropiado de los medios israelíes supuestamente más equilibrados es un resultado directo de la incapacidad de influir en la cobertura de los medios occidentales sobre Palestina e Israel. La noción errónea a menudo se ve favorecida por el hecho de que un periódico israelí, como Haaretz, otorga espacios marginales a las voces críticas, como las de los periodistas israelíes Gideon Levy y Amira Hass.

Sin embargo, la propaganda israelí, una de las más poderosas y sofisticadas del mundo, difícilmente puede equilibrarse con columnas ocasionales escritas por algunos periodistas disidentes.

Además, a menudo se cita a Haaretz como un ejemplo de periodismo relativamente justo, simplemente porque las alternativas (el Times of Israel, el Jerusalem Post y otros medios israelíes de derecha) son ejemplares en su insensibilidad , lenguaje sesgado y tergiversación de los hechos.

Los prejuicios proisraelíes en los medios occidentales a menudo se extienden a los medios simpatizantes de Palestina en todo el Medio Oriente y el resto del mundo, especialmente aquellos que informan sobre las noticias en inglés y francés.

Dado que muchos periódicos y plataformas en línea utilizan agencias de noticias occidentales, a menudo, sin darse cuenta, adoptan el mismo lenguaje utilizado en las fuentes de noticias occidentales, describiendo así a los resistentes o combatientes palestinos como ‘militantes’, al ejército de ocupación israelí como «Fuerzas de Defensa de Israel» y a los guerra israelí en Gaza como ‘estallidos’ de violencia.

En su totalidad, este lenguaje malinterpreta la lucha palestina por la libertad como actos aleatorios de violencia dentro de un ‘conflicto’ prolongado donde civiles inocentes, como Layan, quedan ‘atrapados en el fuego cruzado’.

Las mortíferas guerras israelíes en Gaza son posibles, no solo por las armas occidentales y el apoyo político, sino por un flujo interminable de desinformación y tergiversación de los medios. Aunque Israel ha matado a miles de civiles palestinos en los últimos años, los medios occidentales siguen tan comprometidos con la defensa de Israel como si nada hubiera cambiado.

Ramzy Baroud es periodista y editor de The Palestine Chronicle. Es autor de seis libros. Su último libro, coeditado con Ilan Pappé, es “Nuestra visión para la liberación: los líderes e intelectuales palestinos comprometidos hablan”. El Dr. Baroud es investigador sénior no residente en el Centro para el Islam y Asuntos Globales (CIGA). Su sitio web es www.ramzybaroud.net

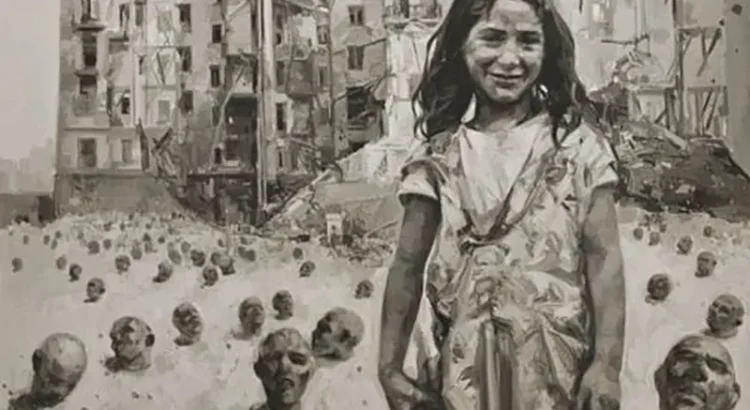

Foto de portada: Una vigilia cerca de las tumbas de los niños palestinos que murieron en la última guerra israelí en Gaza. (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

Tomado de Nueva Revolución

Fuente: The Palestine Chronicle

Fuente Original: https://www.investigaction.net

Users Today : 35

Users Today : 35 Total Users : 35460244

Total Users : 35460244 Views Today : 43

Views Today : 43 Total views : 3418938

Total views : 3418938