Por: Rodrigo Nunes

El «emprendedorismo» funciona como un hilo conductor entre diferentes dimensiones de la emergencia de las nuevas derechas, desde la economía hasta los influencers, pasando por la política stricto sensu.

Para que la alianza entre clases que condujo a la extrema derecha al triunfo electoral en países como Brasil y Argentina fuera posible, era necesario que algunas imágenes y palabras produjeran una identificación entre sectores muy distintos de la sociedad. «Emprendedor» era uno de estos signos. Al fin y al cabo, es un término que no solo abarca realidades muy diferentes –desde el ejecutivo hasta el trabajador informal, desde el dueño de una cadena de tiendas hasta el pequeño comerciante–, sino que, al representar un objeto de aspiración, puede referirse tanto a la realidad como a un deseo. En un mundo donde se insta constantemente a las personas a admirar a los empresarios y a ver las cosas desde su punto de vista, no sorprende que candidatos que se presentan como defensores de los emprendedores puedan atraer a ricos y pobres al mismo tiempo.

Pero el rol de operador ideológico en una alianza entre diferentes clases tampoco lo dice todo sobre el papel que juega el emprendedorismo en la política actual. Es necesario entender a figuras como Jair Bolsonaro y Javier Milei no solo como favorables a los emprendedores, sino como ellas mismas resultado de fenómenos de emprendedorismo, en este caso político. A partir del agotamiento y la descomposición del progresismo en Brasil y Argentina, «ser de derecha» (y, gradualmente, de extrema derecha) se ha convertido en una elección profesional para muchas personas. Este «emprendedorismo político» desempeñó un papel clave en la construcción de la ola que llevó a estos personajes a la Presidencia y, evidentemente, alcanzó otro nivel con la toma del poder.

La ubicua ideología del emprendedorismo de las últimas décadas tiene diversas fuentes, que van desde el neoschumpeterianismo del teórico de la gestión Peter Drucker hasta la generalización de «emprender» como prácticamente sinónimo de toda acción humana por parte de la escuela austríaca de Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek. En países como Brasil, su difusión desde los años 1980 se debió principalmente a cuatro factores. Los dos principales fueron, por supuesto, el dominio absoluto de las ideas neoliberales en el debate público y las políticas inspiradas en estas ideas, que favorecieron al mercado como mecanismo de asignación de recursos en detrimento de los derechos sociales y los servicios públicos, aumentando la coerción económica sobre las personas e intensificando la lógica de «matar o morir». Pero también pesaroń mucho la creciente penetración de las iglesias evangélicas que predican la llamada «teología de la prosperidad» y el boom de la industria de la autoayuda y el coaching. Esta última, una especie de uróboros del emprendedorismo –en el que la constante demanda de autooptimización para el mercado se transforma en una oportunidad de negocio–, consiste en la curiosa actividad económica en la que individuos cuyo único negocio son ellos mismos enseñan a otros individuos sus secretos para triunfar en los negocios.

Los gobiernos de izquierda que prosperaron en América Latina a principios de este siglo no representaron un momento de reflujo en la ideología del emprendedorismo, sino todo lo contrario. Como señala Verónica Gago, en gran medida la movilizaron y, en cierto sentido, la «democratizaron»1. Durante este periodo, las condiciones económicas favorables y la apuesta por las políticas distributivas y el mercado de consumo interno crearon las bases para un «emprendedorismo popular» que funcionó como fuente de dinamización económica y ascenso social. Con ello, el progresismo contribuyó a la consolidación de un «neoliberalismo desde abajo»: una condición en la que las clases populares, cada vez más acostumbradas a la privatización de los riesgos y a los discursos de legitimación del orden económico promovidos por el neoliberalismo, interiorizan la lógica del «emprendedor de sí mismo» y pasan a concebir sus propias estrategias de vida en estos términos.

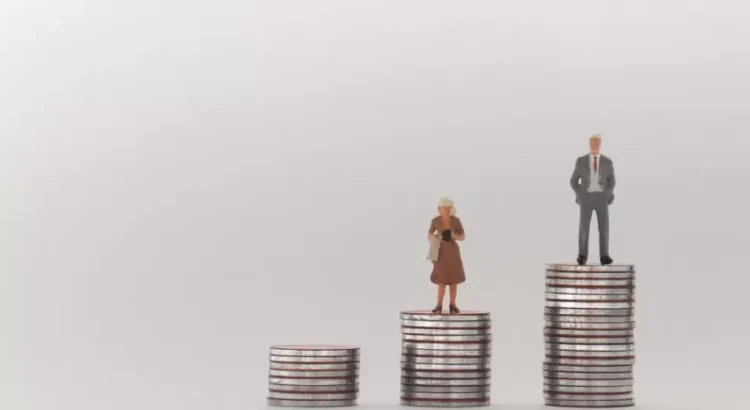

Incluso en condiciones normales, el mercado siempre produce muchos más perdedores que ganadores. Por cierto, la ficción de que sería un espacio en el que los individuos florecen exclusivamente por sus méritos suele servir para ocultar todas las ventajas de las que en realidad dependen los ganadores (riqueza intergeneracional, buenas conexiones, acceso privilegiado al poder político, etc.). Pero el poder de la ideología del emprendedorismo proviene, en gran medida, del hecho de que la imposibilidad de realizarla refuerza la identificación con ella, en lugar de debilitarla. Cuando se cree que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual, el fracaso no se vive como una señal de que los datos están sesgados, sino como culpa, vergüenza y un llamado a trabajar aún más. El éxito y la figura misma del emprendedor se convierten así en objetos de lo que la recientemente fallecida teórica estadounidense Lauren Berlant denominó «optimismo cruel»: el apego a una promesa de felicidad que no solo no llega a materializarse, sino que nos impide obtener la felicidad, y a la que volvemos una y otra vez con la esperanza de que «esta vez será diferente»2.

Acumulada durante décadas, esta repetición produce tanto solidaridad negativa (el sentimiento de que «si yo tengo que pasar por esto, todos los demás también») como resentimiento (el odio que surge de la experiencia de no obtener lo que se imagina que se merece). Gran parte del material que Donald Trump y otros líderes de extrema derecha tuvieron a su disposición en Estados Unidos y Europa proviene de ahí. Pero el resentimiento también puede generarse en un periodo mucho menor, si se produce un achatamiento repentino del horizonte futuro; así fue como ocurrió en Brasil. Sin duda, no fueron solo la omnipresencia y el perverso atractivo de la ideología del emprendedorismo lo que sedujo a personas de muy diversa procedencia en las elecciones de 2018. La crisis económica iniciada en 2014 frustró las expectativas tanto en la parte superior de la pirámide social como en su base, mientras que el estallido de un gran escándalo de corrupción ofreció una explicación causal simple y un objetivo fácil para el resentimiento: la culpa la tenían la «vieja política» y el «saqueo del pt [Partido de los Trabajadores]». Como los años de «saqueo del pt» también habían sido ventajosos para ciertos grupos sociales, el odio podía extenderse al portero de un edificio que había logrado viajar a Nueva York, a la hija de la empleada doméstica que había ingresado en la universidad pública, a los indígenas cuyas tierras habían sido reconocidas, a las personas lgbti+ que obtuvieron amparos legales o a artistas que organizaron eventos con apoyo de la Ley Rouanet3.

El súbito resentimiento provocado por la crisis podía así comunicarse con un resentimiento que se había ido acumulando progresivamente durante la década anterior, y quizás incluso antes. A diferencia del primero, común a ricos y pobres, el segundo estaba más concentrado en un estrato social específico: la baja alta clase media.

La «baja alta clase media»

Cuando Trump ganó las elecciones de 2016, la sorpresa se atribuyó casi en su totalidad a la mítica «clase trabajadora blanca» de las regiones desindustrializadas durante décadas de globalización neoliberal. Por mucho que este segmento social pueda realmente haber definido el resultado de la votación en sus distritos, este análisis confundió anécdota y hecho al ignorar que solo 25% de los votantes de Trump coincidían con el perfil de una persona blanca, sin título universitario y con ingresos por familia debajo de la media nacional, o al no tener en cuenta que muchos votantes pobres en relación con la media nacional eran relativamente acomodados en comparación con las áreas donde vivían («nacionalmente pobres pero localmente ricos»)4. Por su parte, en Brasil, mientras la izquierda se enfocaba en los millonarios que apoyaban al gobierno y la derecha intentaba presentarse como la verdadera voz del pueblo, quizás deberíamos haber identificado al núcleo del bolsonarismo en un estrato que, aprovechando la expresión de George Orwell en El camino de Wigan Pier, podríamos llamar «baja alta clase media».

En el Brasil actual, muy diferente de la Inglaterra eduardiana en la que creció Orwell, lo que designaría esta etiqueta es un estrato de personas con una condición acomodada, pero constantemente acechada por el fantasma de la movilidad social negativa. Aunque sus ingresos las sitúan en la clase media o media alta, carecen de la riqueza provista por activos acumulados y del capital cultural y social de otras personas con niveles de vida similares5. Estas deficiencias las hacen particularmente sensibles a las diferencias de estatus y expuestas a las fluctuaciones de la economía. Frutos de la primera o segunda generación que logró el ascenso social, o herederas de familias que vieron menguar su riqueza, se encuentran permanentemente en una suerte de punto medio: alto consumo, pero a costa del endeudamiento; título universitario, pero mediocre y en instituciones de bajo prestigio; empresa propia, pero nunca operando con un margen completamente cómodo sin recurrir a la evasión de impuestos y otros recursos ilegales.

Su condición de «lumpen-elite» los convierte en presa fácil de un resentimiento dirigido tanto hacia arriba como hacia abajo. Hacia arriba, se resienten ante una elite cultural que domina códigos que a ellos se les escapan (y que ven como simples marcadores de distinción social), una elite social que tiene las conexiones que a ellos les faltan (y que se presenta como una red cerrada de amiguismos) y una elite económica que posee la riqueza que anhelan (objeto de envidia y emulación al mismo tiempo). Hacia abajo, se resienten ante la amenaza de perder sus propios marcadores de distinción: la exclusividad en el acceso a bienes de consumo como los viajes internacionales, espacios como la universidad o servicios como el trabajo doméstico. Esta ansiedad de estatus implica, a su vez, una alta vulnerabilidad a las perturbaciones, en lo que el filósofo político Corey Robin denominó «la vida privada del poder», y que podemos entender ampliando la idea del sociólogo W.E.B. Du Bois de un «salario psicológico de la blanquitud» para hablar también de relaciones de clase y de género6. El resentido muchas veces encuentra compensación emocional en la posibilidad de sentirse superior al camarero, a la empleada doméstica, al negro (en el caso del blanco), a la mujer (en el caso del hombre), al gay o trans (en el caso del cis-hetero) y, por lo tanto, le molesta cualquier riesgo de no poder disfrutar de estas ventajas o de perderlas.

La baja alta clase media no dejó de beneficiarse de los años de prosperidad lulista, pero vio que sus ganancias sufrieron una relativa depreciación en comparación con las ganancias de los más ricos y los avances simbólicos y materiales de los más pobres. Fue en este ambiente donde la prédica de figuras como Olavo de Carvalho7 encontró terreno fértil al colocar en el mismo marco de una gran conspiración contra los valores occidentales la frustración del concurseiro8 que no fue aprobado (y pasó a culpar a las cuotas raciales), la del hombre que no pudo ser macho alfa (y empezó a culpar al feminismo), la del adulto que se sintió disminuido intelectualmente (y empezó a culpar al marxismo cultural) y la del empresario fracasado, para quien el problema eran las políticas redistributivas, entendidas no como mecanismos para promover la actividad económica y reparar las desigualdades históricas, sino como sobornos del gobierno a los grupos de interés. Como resultado, los sentimientos de fracaso e impotencia encontraron no solo una explicación, sino un espacio de recepción y organización9. En este sentido, la formación de la nueva derecha brasileña desde 2013 hasta el presente, con sus protestas ocasionalmente delirantes y sus pánicos morales en torno de universidades y exposiciones de arte contemporáneo, fue quizás el mayor programa de salud mental que Brasil haya conocido.

Es en este nicho de la baja alta clase media donde se creó y se mantuvo el bolsonarismo más convencido. La propia familia Bolsonaro, por cierto, probablemente pertenecería a este si no hubiera descubierto un talento para los negocios políticos. Pero de allí no solo procedían la mayoría de los seguidores más feroces de la nueva derecha, sino también muchos de sus organizadores e intelectuales orgánicos. A medida que la inestabilidad política y económica reveló la existencia de este mercado, cientos de empresarios en bancarrota, rockeros decadentes, actores y actrices fracasados, periodistas de dudosa reputación, subcelebridades «activistas», traders esforzados, coaches mediocres, policías y militares que buscan complementar sus ingresos –toda una colorida fauna de agitadores «conservadores», «patriotas», «liberales» y «anarcocapitalistas»– encontraron la oportunidad de una nueva carrera.

Ya sea a través de la creación de movimientos capaces de captar recursos de nebuloso destino, a través de la conquista (o reconquista) de espacios en los medios tradicionales, o a través de la monetización de canales de YouTube y perfiles de Instagram, estos constituyeron un circuito en el que la acumulación de capital político se convertía fácilmente en acumulación de capital económico, y viceversa. Esta convertibilidad es, además, tanto el medio por el cual se construye la trayectoria del emprendedor político como su propio fin. Al consolidarse como influenciador, el individuo puede reclamar un cargo público, ya sea por elección o designación; el cargo público, a su vez, trae notoriedad y una audiencia fiel, retroalimentando la performance en las redes sociales. Incluso cuando no conduce a una carrera política, el emprendedorismo político siempre implica ventajas pecuniarias, tanto directas (invitaciones a conferencias, contratos publicitarios y editoriales, venta de productos como camisetas y calcomanías, fondos públicos) como indirectas (condonación de deudas tributarias, préstamos, acceso a autoridades).

En este sentido, la ola de extrema derecha que sorprendió a muchos en 2018 también debe entenderse como un gran movimiento emprendedorista. Este es, por cierto, uno de los puntos en que fenómenos como Bolsonaro y Trump más se distinguen de los movimientos fascistas históricos del periodo de entreguerras. Mientras que los primeros se basaban en organizaciones de masas altamente disciplinadas, concebidas a imagen de un ejército paralelo, sus epígonos contemporáneos se parecen más a un enjambre de emprendedores innovando en un nicho de mercado10. Usando plataformas digitales en lugar de formas de organización más tradicionales, conectan una demanda (frustraciones, heridas y deseos variados) con una oferta (cobijo, explicaciones, soluciones y válvulas de escape). Como la base sobre la que se desarrolla este encuentro es la fragilidad emocional que genera la incapacidad de cumplir las propias expectativas, hay un terreno fértil para oportunistas y especuladores de todo tipo.

En este sentido, de hecho, la agitación de la extrema derecha y el mundo del coaching son muy similares: en ambos casos, para alimentar el «optimismo cruel» que sustenta la creencia en el emprendedorismo, es fundamental que los candidatos a influencers sepan interpretar el papel de objetos de admiración. Por mucho que su nueva carrera esconda el fracaso de la anterior, deben presentarse como vencedores en el competitivo mundo del mercado, grandes exponentes en sus respectivas áreas, autoridades cuyos méritos manifiestos no lograron ser reconocidos debido a algún tipo de complot. Por eso la militancia bolsonarista más aguerrida aparece tan claramente dividida entre los que sufren por no llegar a las alturas prometidas por su visión del mundo y los que dicen conocer algún secreto oculto o fórmula del éxito. Por cada Ricardo Vélez Rodríguez, un resentido anticuado, piadoso y nostálgico, siempre hay un Markinhos Show, el asesor especial designado por el general Eduardo Pazuello en el Ministerio de Salud, cuyo sitio web lo describe como «Conferencista motivacional, Master Coach, analista de neuromarketing, especialista en marketing, seo, Hipnólogo, Mentalista, Practitioner de pnl, Músico, Emprendedor y Especialista en Marketing Político». Incluso la supuesta figura «técnica» del gabinete de Bolsonaro, el ministro de Economía Paulo Guedes, es alguien cuya capacidad intelectual nunca fue muy apreciada por sus pares, pero que logró convertir su éxito como operador bursátil en un cargo ministerial en el que mezclaba el rol de orador motivacional en eventos de inversores con la constante venta de terrenos en la Luna.

Dado que fue en este ambiente de emprendedorismo freestyle donde el bolsonarismo reclutó a buena parte de su personal, no es de extrañar que el gobierno se mostrara plagado de pícaros negociando con falsificadores, como lo sugieren las farsas que la Comisión Parlamentaria de Investigación (cpi) de la pandemia11 sacó a la luz. Pero las oportunidades de negocio no se agotaron con el reparto de cargos a simpatizantes sin ninguna cualificación discernible, ni con la asignación de recursos públicos a influencers digitales amigos, ni con el gasto en alimentos y bebidas de lujo posiblemente sobrefacturados, el relajamiento en los mecanismos de control, el sigilo de la tarjeta corporativa presidencial y la entrega de porciones administrativas y presupuesto a los socios. El fenómeno del «tratamiento temprano»12, impulsado por una red de influencers del mundo médico en sinergia con laboratorios farmacéuticos y un gobierno interesado en eximirse de responsabilidad en la lucha contra el covid-19, demuestra que el bolsonarismo continuó produciendo enjambres y nichos de celebridades capaces de volar cada vez más alto.

Maquiavelos y estafaos

«Existen fuertes indicios de que, al menos en su estado actual, la agitación [de extrema derecha] en eeuu es tanto un vendehumo como un movimiento político», escribieron Leo Löwenthal y Norbert Guterman en un estudio clásico de la retórica utilizada por propagandistas de derecha13. Corría el año 1949. «No debemos olvidar que el agitador confía en que su audiencia esté formada por ‘tontos’», dicen los autores. «Personas que guardan rencor hacia el mundo porque sienten que han sido postergadas, y que, por lo tanto, son inseguras, dependientes y están confundidas»14. Más recientemente, el historiador Rick Perlstein ha señalado que la promiscuidad de larga data entre los intereses comerciales y los fines políticos dentro del movimiento conservador estadounidense hace imposible decir dónde termina el negocio y dónde comienza la ideología. «Son dos caras de la misma moneda, la estafa de la cura milagrosa para las enfermedades cardíacas que cuesta solo 23 centavos transformándose infinitesimalmente en la estafa de tasas impositivas marginales minúsculas como la cura milagrosa para los problemas nacionales»15. El conservadurismo, «en ese aspecto como en muchos otros», concluye Perlstein, es lo mismo que los esquemas piramidales o el infame «marketing multinivel» de empresas como Amway, un viejo imán para la baja alta clase media16.

En el discurso de la meritocracia, la promesa aparentemente democrática de que todos pueden «llegar» por su propio esfuerzo se equilibra de manera precaria con la celebración aristocrática de aquellos que realmente «llegan» como individuos dotados de un talento y de un coraje superior a la media. En estos términos, por ejemplo, el economista Joseph Schumpeter exaltó la «destrucción creativa» promovida por el emprendedor, un revolucionario cuyos logros están «fuera de las actividades rutinarias que todos entienden»17. En un mundo extremadamente desigual, esta duplicidad produce inevitablemente, por un lado, el sufrimiento altamente individualizado del fracaso y, por otro, la esperanza de que el premio mayor siempre está a la vuelta de la esquina, al alcance de cualquiera que sepa reconocerlo. El elogio del esfuerzo se convierte fácilmente, entonces, en la valorización de la astucia y en el golpe de suerte.

Esto se vuelve aún más evidente cuando pasamos de la narrativa épica de Schumpeter a aquella más modesta de Friedrich von Hayek, en la que el héroe no es un innovador radical, sino alguien que sabe aprovechar información privilegiada. Para Hayek, el mercado es un gran procesador de información que comunica diferencias ventajosas en las condiciones de producción a través de variaciones de precios. Es el hecho de tener información única, como obtener mano de obra o transporte más baratos, por ejemplo, lo que permite a un agente vender a un precio más bajo. De este modo, él estará al mismo tiempo sacando una ventaja económica de este conocimiento y aportando una novedad útil al resto del sistema. Es así como, escribe Hayek, «cuando solo unos pocos conocen un nuevo acontecimiento importante», serán «los tan difamados especuladores» quienes «harán que la información relevante se difunda rápidamente mediante una adecuada variación de los precios»18. El camino más corto hacia el éxito es el descubrimiento, ya sea de una pequeña ventaja marginal o de la próxima gran idea. Y, por supuesto, donde hay mucha gente buscando un atajo, siempre habrá algún astuto cuyo atajo es convencer a otros de que ha encontrado uno.

La cosa se complica aún más cuando dejamos el eje producción-comercio y pasamos a las finanzas. Mientras que en el primer caso la ventaja incluida en la información privilegiada se verifica inmediatamente en el abaratamiento del producto, la ventaja de una inversión suele ser a futuro: apuesta hoy por esa idea y gana mañana por haberla descubierto primero. El mercado financiero pone la próxima gran idea potencialmente al alcance de todos, pero al mismo tiempo hace que el negocio del lucro, el esquema piramidal, la cura milagrosa, vender humo y la teoría conspirativa tengan fundamentalmente la misma forma: la promesa de que la información ahora restringida a un pequeño círculo pronto demostrará ser una verdad revolucionaria y generará ganancias pecuniarias y/o psíquicas a aquellos que se atrevieron a abrazarla primero19. La diferencia entre la oportunidad perdida y la apuesta de un millón de dólares puede estar en la audacia del «pensamiento freelance», tomando prestada la expresión que el presentador de Fox News, Tucker Carlson, usó para describir al movimiento conspiranoico qanon.

Las similitudes no se detienen ahí. Al igual que con los esquemas piramidales, la mejor manera de ganar dinero con las finanzas es ser el primero en entrar y el primero en salir. Dado que el valor de un activo depende de la percepción de las personas sobre el valor que tendrá, quienes invierten primero tienen la oportunidad de apreciar su apuesta inicial hasta que el activo se valore tanto que ya no pueda dar el rendimiento esperado. Entonces será el momento de vender, antes de que el mercado llegue a la misma conclusión y el precio comience a caer. Esta trayectoria describe todas las burbujas especulativas de la historia, desde la fiebre de los tulipanes en Holanda en el siglo xvii hasta la caída del mercado inmobiliario que derrumbó la economía mundial en 2008. Pero estos momentos supuestamente excepcionales no revelan nada más que lo que hace el mecanismo normal del mercado cuando no hay nada que pueda controlarlo.

Si bien esta lógica sigue siendo la misma desde el nacimiento del mercado financiero, dos factores han cambiado en las últimas décadas. Por un lado, ha habido una reducción del feedback entre la percepción pública y el valor monetario: ahora los dos interactúan mucho más rápido. Por otro lado, proliferaron los medios y las técnicas para manipular la percepción.

Al conectar mercados y naciones de todo el planeta, la globalización de finales del siglo pasado ha creado un mundo donde el dinero nunca duerme y los activos financieros están continuamente sujetos a los cambios de humor de una audiencia internacional que responde en tiempo real a las redes sociales y a los noticieros durante las 24 horas. Así, un gesto tan pequeño como el del astro portugués Cristiano Ronaldo al esconder dos botellas de Coca-Cola durante una conferencia de prensa puede tener un impacto casi inmediato en las acciones de la marca. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que hay un número cada vez mayor de dispositivos disponibles para cualquiera que quiera inflar el valor de los activos, de las ideas y de las empresas.

Esto se puede hacer mediante la fuerza bruta del dinero. Empresas como Uber pueden ofrecer precios bajísimos a los consumidores no solo porque explotan las lagunas de la legislación laboral, sino porque tienen los fondos para operar en números rojos durante años, hasta que destruyen a los competidores y monopolizan sus mercados. Este plan de negocios es el secreto de las start-ups tecnológicas más exitosas (las llamadas «unicornios»), y asume que si luego la empresa no es capaz de dar el rendimiento esperado, es probable que los inversores hayan obtenido su beneficio al momento de la oferta pública inicial de la empresa. Pero los artificios en cuestión también pueden ser los de la propaganda: si el valor de un activo depende de que se perciba como valioso, quienes logren generar esa impresión inevitablemente verán que se revaloriza. Así es como una máquina de hype bien aceitada es capaz de inflar una inversión tan engañosa como el ya legendario Fyre Festival20.

Es en este punto donde se cruzan las finanzas y la influencer economy. No solo en el sentido de que los influenciadores son grandes dispositivos de manipulación de opinión, sino también porque comparten con el mercado financiero exactamente el mismo principio: gestionar la percepción pública como mecanismo de generación de valor21. Dada la centralidad de este tema en la actualidad, parece perfectamente justo que una de las figuras más definitorias de nuestro tiempo sea Donald Trump: un multimillonario autodeclarado cuya principal fuente de ingresos en este siglo fue interpretar el papel de multimillonario en un reality show y patentar su nombre como marca registrada.

Cuando la percepción pública y el dinero están tan entrelazados, nada importa más que la autenticidad: cuando todos tratan de fingir, lo que es «de verdad» vale más. El problema, por supuesto, es que falsificar algo real nunca ha sido tan fácil. En una sociedad global hiperconectada, con miles de millones de productores y consumidores de información, no faltan formas de publicitarse sin parecerlo, sembrando contenidos que parezcan «orgánicos» y «espontáneos» para generar una participación activa que sea efectivamente ambas cosas. Los instrumentos para manipular las métricas de las redes sociales, como click farms y cuentas de robots o cyborgs; la multiplicación de fuentes de fake news; la contratación de influencers para publicidad no declarada; la creación de ecosistemas de comunicación multiplataforma que forman un circuito cerrado donde progresivamente se construyen mundos paralelos: todo indica que vivimos en una especie de edad dorada del fraude22. Si en el pasado un buen embaucador siempre plantaba uno o dos cómplices entre el público para que lo ayudaran a atraer a sus víctimas, en internet uno puede tener tantos cómplices como le quepa a su presupuesto. Del Brexit a Bolsonaro, la historia del giro a la derecha de la política mundial en los últimos años es inseparable del hecho de que las democracias contemporáneas aún carecen de anticuerpos para enfrentar esta transformación.

Nota: este texto es una versión levemente modificada del libro Bolsonarismo y extrema derecha global. Una gramática de la desintegración (Tinta Limón, Buenos Aires, 2024). Traducción: Florencia Carrizo.

- 1.V. Gago: La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular, Tinta Limón, Buenos Aires, 2014.

- 2.L. Berlant: Cruel Optimism, Duke UP, Durham, 2011. [Hay edición en español: El optimismo cruel, Caja Negra, Buenos Aires, 2020].

- 3.Mecanismo de finaciamiento de las actividades culturales introducida durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en la década de 1990 como forma de eximir al poder público de responsabilidades y ampliar el control del mercado sobre el sector. Esta ley se volvió en la última década un objeto de la paranoia un tanto despistada de la extrema derecha, que la ve como instrumento para favorecer el «marxismo cultural» durante los gobiernos del PT.

- 4.Ver Nicholas Carnes y Noam Lupu: «It’s Time to Bust the Myth: Most Trump Voters Were Not Working Class» en The Washington Post, 5/6/2017; Thomas Ogorzalek, Luisa Godinez Puig y Spencer Piston: «White Trump Voters Are Richer Than They Appear» en The Washington Post, 13/11/2019.

- 5.En una economía altamente financiarizada, «[el] principal factor determinante de la desigualdad ya no es el empleo, sino la capacidad de comprar activos cuya apreciación es más rápida que la inflación y los salarios. (…) Por supuesto, los ingresos salariales siguen siendo de vital importancia para muchas personas como medio para acceder a los medios de subsistencia, pero lo importante es que, por sí mismos, sirven cada vez menos como base para lo que la mayoría de la gente consideraría una vida de clase media». Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings: The Asset Economy: Property Ownership and the Logic of Inequality, Polity, Cambridge, 2020, p. 5.

- 6.C. Robin: The Reactionary Mind: Conservatism from Edmund Burke to Donald Trump, Oxford UP, Oxford, 2018; W.E.B. Du Bois: Black Reconstruction in America, 1860-1880, Free Press, Nueva York, 1998.

- 7.Olavo de Carvalho (1947-2022), residente en EEUU, fue un activo referente ideológico de la extrema derecha y tuvo una influencia importante al inicio del mandato de Bolsonaro [n. del e.].

- 8.El término designa a las personas, normalmente de clase media y media baja, que se dedican durante mucho tiempo a prepararse para todo tipo de concurso con la esperanza de alcanzar una carrera segura en la administración pública.

- 9.Es interesante notar que el discurso de la extrema derecha ofrece el alivio de una desculpabilización individual (el fracaso, que normalmente sería responsabilidad del propio individuo, en este caso no lo es) sin reconocer la acción de las estructuras sociales sobre nuestras vidas. Lo que hacen las teorías de la conspiración es atribuir personalidad e intencionalidad a las fuerzas impersonales que condicionan las trayectorias personales: si fallaste, no es porque el sistema distribuye las oportunidades de manera desigual, sino porque algunos agentes específicos así lo querían. De esta manera, la demanda de justicia termina haciéndose equivalente a la demanda de «igualdad» de un mercado idealizado, libre de las acciones nocivas de sujetos más o menos ocultos.

- 10.La organización paramilitar no necesariamente desaparece, pero es, por así decirlo, «tercerizada». En casos como Brasil, se constituye como una actividad empresarial según el modelo de las milícias. En definitiva, es necesario reconocer que ni siquiera las formas de organización de la extrema derecha salieron ilesas de las transformaciones impuestas por la revolución neoliberal.

- 11.La CPI del covid-19, también llamada cpi de la pandemia, fue una comisión parlamentaria que investigó supuestas omisiones e irregularidades en el accionar del gobierno del presidente Bolsonaro durante la pandemia de covid-19. Fue creada el 13 de abril de 2021, instalada oficialmente en el Senado Federal el 27 de abril de 2021 y prorrogada por otros tres meses el 14 de julio de 2021, culminando con la presentación y votación del informe final el 26 de octubre de 2021 [n. de la t.].

- 12.«Tratamiento temprano» se refiere a un conjunto de medicamentos cuyo uso sin comprobación científica fue estimulado por autoridades públicas y miembros de la comunidad médica brasileña durante la pandemia de covid-19 como alternativa a las políticas de protección como el distanciamiento social y la utilización de mascarillas, activamente saboteadas por el gobierno de Bolsonaro.

- 13.L. Löwenthal y N. Guterman: Prophets of Deceit: A Study of the Techniques of the American Agitator, Harper & Brothers, Nueva York, 1949, p. 129. Este libro fue republicado por la editorial angloestadounidense Verso en 2021.

- 14.Ibíd., p. 21.

- 15.En este punto, es interesante recordar que, además de la defensa de los intereses corporativos de los cuarteles, la labor del diputado Jair Bolsonaro se reducía prácticamente a la militancia de curas milagrosas como el niobio, el grafeno y la fosfoetanolamina, la llamada «píldora del cáncer», que fue objeto de uno de los dos únicos proyectos de ley aprobados por él en tres décadas, luego prohibida por el Supremo Tribunal Federal (STF) por pisotear las atribuciones de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anvisa). Quienes observaron de cerca las protestas a favor del impeachment de Dilma Rousseff en 2015 recordarán que las pancartas de apoyo al proyecto de ley 4639/2016, que legalizaba el uso de la píldora, formaban parte del heterogéneo paquete de demandas de los manifestantes.

- 16.R. Perlstein: «The Long Con: Mail-Order Conservatism» en The Baffler, 11/2012.

- 17.J. Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democracia, Fundo de Cultura, Río de Janeiro, 1961, p. 166. [Hay edición en español: Capitalismo, socialismo y democracia, Página Indómita, Barcelona, 2015].

- 18.F. Hayek: Derecho, legislación y libertad. Una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y de la economía política, Unión Editorial, Madrid, 2014.

- 19.En un artículo clásico, los antropólogos John y Jean Comaroff describen los esquemas piramidales como «capitalismo de casino para personas que carecen del capital fiscal o cultural para (…) apostar en mercados más convencionales»; en otras palabras, una especie de Dow Jones para los pobres –o para la lumpen-elite–. J. Comaroff y J.L. Comaroff: «Millennial Capitalism: First Thoughts on a Second Coming» en Public Culture vol. 12 No 2, 2000, p. 313. La antropóloga Letícia Cesarino utilizó recientemente la observación de los Comaroff sobre la proliferación de este tipo de esquemas para analizar el emprendimiento en torno del «tratamiento temprano». Ver L. Cesarino: «Tratamento precoce: negacionismo ou Alt-science?» en Blog do Labemus, 27/7/2021.

- 20.El Fyre Festival, un evento musical de lujo previsto para 2017 en una isla de las Bahamas, se ha convertido en un caso ejemplar del cruce entre mercado financiero, cultura influencer y fraude: su publicidad fue tan exitosa que acabó comprometiendo a los organizadores, que no tenían experiencia en eventos de este tipo, con una serie de promesas publicitarias que tampoco tenían condiciones que se pudieran cumplir. El resultado fue un desastre para las aproximadamente 500 personas que viajaron a la isla, decenas de juicios, la detención de uno de los fiscales y dos documentales.

- 21.Una intersección literal de las dos economías es la tendencia reciente de contratar a influencers digitales para promover las criptomonedas, creando pequeñas burbujas en beneficio de los primeros inversores, una práctica común del mercado de valores conocida como pump and dump [inflar y tirar].

- 22.Esta impresión se confirma con la reciente explosión de programas de televisión, tanto de ficción como documentales, que abordan notorios casos de fraude ocurridos en los últimos años, como los que involucran a las empresas WeWork, Theranos y LuLaRoe, o el de la falsa millonaria Anna Sorokin.

Fuente de la información e imagen: https://nuso.org/articulo

Users Today : 35

Users Today : 35 Total Users : 35460052

Total Users : 35460052 Views Today : 50

Views Today : 50 Total views : 3418681

Total views : 3418681