Por: Verónica Gago/lobosuelto

Proyecto Ballena, el área del Centro Cultural Kirchner dedicado a producir imaginaciones y pensamientos para un presente mejor, este año propone analizar, discutir y desacordar sobre el sentido actual de la palabra LIBERTAD. Libertad como promesa incumplida, lucha revolucionaria y también señuelo para propuestas conservadoras. En este marco PROYECTO BALLENA recibe la visita de Francia Márquez, a pocos días de asumir como vicepresidenta de Colombia.

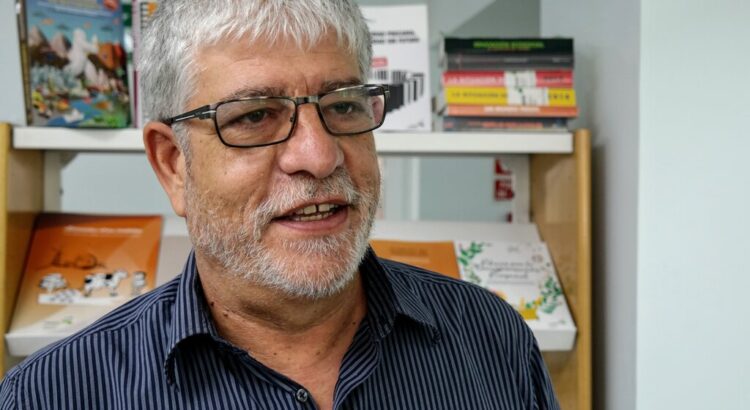

VERONICA GAGO: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la espera, por el agite. Estamos felices de recibir hoy aquí a Francia Márquez Mina, vicepresidenta electa de Colombia. Como vemos, en Argentina su presencia ha generado un increíble furor, admiración, cariño. Y queremos agradecerle, una vez más, que comparta esta conversación hoy aquí, en el Centro Cultural Kirchner. Le hemos puesto de título sus palabras: “Soy porque somos un grito de lucha y de paz”. Esta conversación que tendremos en breve se da en el marco del Proyecto Ballena y, antes que nada, quiero invitar a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de Argentina. Él ha venido especialmente. Un fuerte aplauso.

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: Hola. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a pedir algo. ¿Me permiten? Ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros no los vemos a ustedes y queremos verles los rostros, la sonrisa, la mirada. Por favor, enciendan las luces. Los pueblos no tenemos que esconder el rostro, tenemos que abrir la mente y el corazón para mirarnos y ser solidarios con el pueblo hermano de Colombia y con todos los pueblos de esta América que nos convoca y nos desafía en construir una nueva sociedad. Yo, aquí, tengo el honor de presentar a la hermana, a la amiga, vicepresidenta de Colombia, que después de largas luchas… Francia Márquez. Ustedes la conocen. Y tenemos que cambiar el rostro, las miradas de todo el continente latinoamericano, ser pueblos libres y, para eso, necesitamos de las luchas, de las experiencias, de la solidaridad. Y hoy, en este desafío que tienen en Colombia, es una lucha que continúa y es cambiar, también, superar las muertes, las violaciones de los derechos humanos, la situación tan trágica que vive el pueblo colombiano. El derecho de hombres y mujeres en su diferencia, pero también en la igualdad de derechos. Esto es importante.

No me puedo quedar mucho tiempo, quiero presentar aquí a nuestra hermana Francia, pero después los dejó por un problema de salud simplemente. Pero no quería faltar en este momento tan importante para todos.

Permítame señalar una cosa. Aquí hay muchos compañeros, compañeras, hermanos, luchadores y luchadoras por el pueblo, la dignidad de la persona. Está Norita Cortiñas. También una madre que no está presente físicamente, pero sí está en la mente y el corazón, Mirta Baravalle, que viajaba a Colombia permanentemente para llevar la solidaridad, el amor, la fuerza, la lucha del pueblo colombiano.

Así que, simplemente, acompañarte. Van a traer muchas dificultades, pero sabes que cuentas con el pueblo argentino y que vamos a seguir juntos y juntas. Verónica es la periodista que va a conversar junto con ustedes. Aquí está el ministro Tristán Bauer, compañero de lucha. Y muchos otros y otras. Así que los dejo con ellas. Mucha fuerza y esperanza y hasta la victoria, siempre.

AUDIO EDUARDO GALEANO:

Los nadies: los dueños de nada,

los hijos de nadie,

los ningunos, los ninguneados.

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no profesan religiones,

sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no tienen cultura, sino a lo sumo folklore.

Que no son seres humanos,

sino recursos humanos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal,

sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies,

que cuestan menos

que la bala que los mata.

V.G.: Bueno, muchísimas gracias. Acabamos de escuchar un documento histórico porque es en la voz de Eduardo Galeano, este poema: “Los nadies”. Por supuesto que no es casual que elegimos este poema. Vos hablaste, Francia, en tu campaña a los nadies y a las nadies. Dijiste: aquellos y aquellas que habitan en la sierra, en las montañas, en los barrios. Y estamos acá, también, para darte la bienvenida con este poema y decir, también, que nos parece que estas palabras poéticas de Eduardo Galeano vos las convertiste en un programa político. Y es un momento para celebrar, porque sabemos además que estas elecciones que les dieron el triunfo a vos y a Gustavo Petro son las elecciones con menos abstención de las últimas décadas. O sea que hubo una convocatoria a votar que fue impresionante. Este triunfo también abrió un viento de cambio para la región y también una época nueva. Hoy se dice en Colombia: ganó la izquierda con un programa feminista, antirracista y ambientalista. Y eso es un montón.

En una semana vas a estar asumiendo y tenemos el enorme honor de tenerte acá, en esta gira sudamericana que hemos visto que está produciendo un montón de imágenes muy potentes de tus encuentros con distintos líderes y lideresas políticos populares, con distintas organizaciones, movimientos. Este encuentro acá es uno más de muchos que sabemos que estás teniendo y, de nuevo, te queremos agradecer porque nos sentimos muy honradas de poder, en el Proyecto Ballena, tenerte.

La cuestión que queremos preguntarte es, en primer lugar, también en palabras de Galeano, porque él, después de escribir los nadies, dijo estas preguntas: ¿es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién?, se preguntaba. ¿No será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede ser deshecha? Tu voz les habla a todas, a todos y a todes, ya no solo a la figura del hombre universal y pone una esperanza, que es una esperanza radical para nuestro continente. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es justamente esta: ¿es América Latina una región condenada a la humillación? ¿O, cómo podemos deshacer esta condena?

FRANCIA MÁRQUEZ: Buenas noches, Argentina. Quiero, en primer lugar, extender un saludo a todas las personas que, desde acá, vibraron con nosotros para que llegara un cambio para Colombia, que es un cambio para la región. Les extiendo un saludo de parte de nuestro presidente, Gustavo Petro Urrego. Por supuesto, un saludo a toda Colombia. Saludo a los colombianos y colombianas migrantes aquí, en la Argentina. Saludo a los pueblos originarios de la Argentina, los pueblos indígenas. Saludo al pueblo negro, afrodescendiente de Argentina. Saludamos, por supuesto, a la comunidad diversa LGBTIQ+. Saludo a las mujeres, a los niños, niñas que están aquí. Y, por supuesto, a todo el liderazgo social y político de Argentina, que ha mantenido un gobierno en resistencia. Agradecemos al Gobierno de Argentina por recibirnos con beneplácito, con mucho amor. Muchas gracias al presidente y, por supuesto, a la Vicepresidenta con quien, durante estos días, hemos tenido reuniones muy importantes para hablar de justicia, de paz, de lucha antirracista, de cambio climático y para hablar de muchos temas que ahora nos competen en el gobierno de Colombia, pero sobre todo a Latinoamérica.

Entonces, para dar un poco de respuesta a la pregunta, creo que cuando Eduardo Galeano, que bien supo describir a los nadies y a las nadies, que lo usamos, usamos su poema en campaña, precisamente para definir quiénes éramos los nadies. Para el caso de Colombia son los pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros. Para el caso de Colombia, son las mujeres que tienen que soportar el asesinato y las violencias sexuales y de género. Es la comunidad diversa, las mujeres trans que todos los días tienen que soportar sistemáticas violencias. Es el pueblo campesino a quien todos los días le despojan la tierra. Son los niños y niñas que mueren de hambre en un país que tiene tanta biodiversidad, pero que no les ofrece un plato de comida. Son los jóvenes que salen a las calles a marchar y les sacan los ojos para que no puedan ver el futuro, pero también los asesinan como una forma de expresión para silenciarles. Son todos aquellos hombres y mujeres que, en nuestras diversidades, hemos tenido que ver cómo una política neoliberal en nuestra región ha ido poniendo en riesgo todos los días la vida humana, pero que hoy ese aniquilamiento, esa extinción de la vida trasciende al ser humano y afecta nuestra casa grande, nuestro útero mayor, la Madre Tierra. Los nadies, los trabajadores y trabajadoras que resisten, que a pesar de que trabajan duramente, su salario no es compensatorio a todo el esfuerzo, a toda la mano de obra, todo el trabajo que realiza. Y que esa explotación se traduce en acumulación y acumulación de capital en manos de unos pocos, mientras los trabajadores y trabajadoras no tienen una vida digna. Desde ese lugar nos paramos y desde ese lugar enunciamos nuestra campaña, porque de allá yo vengo, de allá soy, de esos tirapiedras, como nos decían, o de los mamertos, como nos señala la ultraderecha para no reconocer nuestra humanidad, para no reconocer nuestra voz, o para seguir estereotipando o negando la lucha de los movimientos sociales en América Latina y en la región. Pues hoy esos tirapiedras, esos nadies, hemos llegado para el caso de Colombia, a ocupar el Estado, a ocupar el poder del Estado para gobernar en favor de los nadies y de las nadies, en favor de todos los colombianos y colombianas. Y para tejer una agenda de construcción de región que nos permita afrontar de manera colectiva los desafíos que tiene nuestra América, que tiene nuestra casa grande, que tiene la Abya Yala. Ese es el desafío que tenemos. Eduardo Galeano nos indagaba porque siempre hubo avances significativos importantes en otras naciones, mientras que Colombia apenas acaba de dar ese paso. Y no porque no haya habido resistencia. La resistencia siempre ha estado ahí. Yo crecí en medio de la resistencia. Una resistencia que no empezó conmigo, que empezó con pueblos traídos en condición de esclavitud a toda América, que fueron desarraigados de su condición humana y sometidos a condición de animales salvajes y que hoy los descendientes de esos hombres y mujeres seguimos haciendo un esfuerzo por dignificar nuestra. Mi presencia aquí no es la presencia de, simplemente, Francia Márquez. Soy muy consciente de que mi presencia es la representación de pueblos históricamente excluidos, marginados, racializados y olvidados. Por tanto, yo creo que esa pregunta de Eduardo Galeano era una incitación a seguir buscando caminos y horizontes, como naciones que nos permitan vivir en paz, vivir en dignidad, vivir con justicia social. Yo creo que no estamos condenados. Creo que el pueblo toma decisiones en los momentos en que debe tomarlas. Tristemente, nosotros nos tardamos bastante en Colombia para tomar una decisión del cambio. Esa tardanza nos ha costado muchas vidas, han sido muchas personas, muchos millones de seres humanos, que han sido afectados por la política neoliberal que hemos tenido en nuestro país. Así que el desafío, ahora, que asume Gustavo Petro, Francia Márquez, pero que asume el pueblo colombiano, es un cambio en favor de la paz, en favor de la justicia social, de la justicia racial, de la justicia de género, en favor de la dignidad, en favor del cuidado de la casa grande y ese desafío, por supuesto, lo asumimos con responsabilidad, con los pies colocados sobre la tierra y con todo el amor y el compromiso que ello implica.

V.G.: Es para aplaudir todo el tiempo. Ya se me cayeron todos los papeles por aplaudir. La impronta feminista antirracista en tu campaña, en tu discurso, fue muy fuerte. lo que queríamos preguntarte era de quiénes aprendiste. En tu infancia, para vos, quiénes fueron personajes, personas, afectos importantes en este aprendizaje.

F.M.: Bueno, aprendí de muchas mujeres. La primera enseñanza de la resistencia la aprendí en mi casa, con mi abuela, con mi mamá. Mi abuela que, aunque no supo leer y escribir, supo el valor de la vida. La aprendí de Paulina Balanta, otra mujer de mi comunidad que no sabe leer y escribir, pero ayer nos recordaba Carlos Rosero que está aquí, que ella nos decía que quien no lucha, no va al cielo. Lo aprendí de mujeres de aquí, de Argentina. Y aquí tenemos una matrona, que es una insignia de la resistencia y de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, de ahí aprendimos la resistencia. He aprendido de tantas mujeres que, aún sin tener nada, hacen lo que sea por sacar a sus hijos adelante, porque sus hijos se acuesten con el estómago vacío, porque sus hijos tengan una oportunidad de ir a la escuela, porque sus hijos no vayan con los zapatos rotos a la escuela, porque sus hijos, como lo son las mujeres del Pacífico colombiano, no sean arrebatados por la violencia, por los actores armados, por el conflicto armado. Ahí yo he aprendido la resistencia y, por supuesto, ahí, siendo una mujer negra, he aprendido a diferenciar los impactos del modelo económico de desarrollo, los impactos del patriarcado, las violencias de género. Y he aprendido ahí la interseccionalidad de raza, clase y género que, al principio, no lo teorizaba, pero después conocí a Ángela Davis y aprendí. No leyendo sus libros, sino escuchando de su propia voz las historias de lo que significó para ella, una mujer afrodescendiente negra, resistir frente al apartheid, frente a todas las políticas raciales de los Estados Unidos. De ella aprendí que las mujeres negras no están haciendo la lucha para romper el techo de cristal, sino que están haciendo la lucha para ponerse de pie y caminar con sus hermanas, igual que las mujeres indígenas, porque ellas siempre han estado de rodillas. O como lo dice Sojourner Truth, que pregunta ¿acaso no soy una mujer?, en pleno tiempo de discusión de la lucha feminista. Porque mientras unas mujeres van adelante en una lucha, pues otras mujeres van atrás. Entonces el gran desafío que tenemos es ponernos y cogernos de la mano con las que apenas se están poniendo de pie para empujar sus propias reivindicaciones. La forma en cómo Angela Davis lo dice es: yo no estoy aquí para poderme de la mano con Hillary Clinton que está a punto de romper el techo de cristal, yo estoy aquí para cogerme de las manos con las mujeres negras del Bronx o, en el caso de Colombia, del distrito de Agua Blanca o del Cauca. Porque ahí están las verdaderas luchas de las mujeres que no se reclaman a sí mismas feministas, pero que lo son.

V.G.: Te quería preguntar sobre eso, porque tu militancia empieza de adolescente casi, en la región del Cauca, contra los megaproyectos extractivistas. Eran los años ’90, donde esas luchas tampoco tenían, tal vez, la difusión que tienen hoy o la popularidad que tienen hoy. Entonces, contanos para quienes no sabemos qué significa la región del Cauca y qué significaba para vos, como adolescente, esa militancia.

F.M.: Yo creo que las mujeres siempre han estado en la lucha, otra cosa es que esas luchas han sido invisibilizadas. Para el caso del norte del Cauca, pues la experiencia de la comunidad y de las mujeres primero es que esta es una región que vivió la esclavitud. Si ustedes van a esa región, que está al suroccidente de Colombia, todavía están las casas esclavistas. Popayán, que es nuestra capital, fue la casa de la Corona española. Y aún se llama la Ciudad Blanca. Y no es simplemente la Ciudad Blanca porque tiene las paredes pintadas de blanco, sino que hay un pensamiento colonial de ciudad blanca en términos de que los que habitan la ciudad son herederos de la Corona española. Mi abuelo me contó que cuando él iba a Popayán la gente le tocaba la piel para ver si su piel desteñía. De ese tamaño es el racismo. Pero también de ese tamaño es el racismo de la negación, que sé que lo vive aquí, en Argentina, la gente afroargentina. No hay un país, por lo menos de América Latina, que pueda negar la colonización y la esclavitud. Y si no hay un país de esta región que pueda negar eso, entonces tampoco puede negar la presencia de los pueblos originarios indígenas y tampoco puede negar la presencia de los pueblos negros o afrodescendientes. Desde ahí partimos. El norte del Cauca permanentemente ha sido un territorio en disputa, desde el tiempo de esclavitud hasta hoy. Entonces, yo aprendí con mi abuela que el territorio donde nosotros vivíamos no fue un regalo. Después de la abolición de la esclavitud, en ese territorio a la gente le tocó luchar para tener la tierra que nosotros habitamos. Entonces, mi abuela decía: a mis abuelos les tocó luchar y a ellas, que eran mineras artesanales, les tocó trabajar en las minas para ir juntando lo poquito de oro y sacar a sus maridos de la cárcel, que estaban luchando por la tierra frente a terrateniente. Entonces, mi comunidad tiene una conciencia clara de la importancia del territorio como un espacio de vida. La gente negra en el norte del Cauca aprendió que sin territorio no hay libertad. Y sin territorio no hay autonomía. Y esto no es solo la gente negra del norte del Cauca, sino que el campesinado colombiano también sabe eso. Sabe que la autodeterminación de los pueblos está arraigada a un territorio. A un territorio que, para muchos, es un espacio para obtener riqueza acumulativa, pero para otros es un espacio donde se reproduce la vida. Y eso es el norte del Cauca, eso es el Pacífico colombiano, eso es gran parte de Colombia. Así nos concebimos como pueblos. Así se concibe el pueblo indígena. No se conciben pueblo sin su arraigo cultural, y el arraigo cultural y espiritual está anclado al territorio. Nosotros tenemos una práctica ancestral que es de todo el Pacífico que la hacen las parteras. Las parteras son las mujeres que ayudan a una mujer a dar a luz en lugares donde la salud no llega, donde un médico no está, son estas mujeres que, con su sabiduría, ayudan a mujeres a dar a luz cuando van a parir. Mi mamá era partera. Y parte de lo que hacen es el ombligamiento, que consiste en enterrar el ombligo, enterrar las placentas, que arraigan a las personas. Nosotros decimos “nos sembraron el ombligo”. Y es que esa práctica, que parece una cosa antigua, pues para nosotros es el arraigo y el vínculo con nuestros territorios. De esa magnitud es el amor por la tierra, es la ancestralidad por la tierra. Y bueno, por eso nos hemos enfrentado a proyectos mineros, energéticos, que ahora que soy gobierno me toca mirar cómo es que vamos a hacer. Pero que, sin duda, son proyectos que se ven como el desarrollo, sin embargo, no generan bienestar. Del norte del Cauca hay una represa salvajina que dicen los viejos “esto es la salvajada”. Y es porque es un proyecto de de una gran represa energética. Tiene agua acumulada ahí, pero mi propia comunidad no tiene agua potable. Produce millones de megavatios de energía y la misma comunidad no tiene una electrificación adecuada. Entonces, la gente dice: bueno, de qué desarrollo estamos hablando. Y eso es parte de los desafíos que ahora tiene nuestro Gobierno. Es pensar realmente un desarrollo para el bienestar de la gente. De ese territorio vengo. El Cauca ha sido un territorio que ha padecido el conflicto armado. Pero en Colombia yo me siento orgullosa de ser caucana, porque allá ha nacido la resistencia también.

V.G.: O sea que la consigna “soy porque somos”, que es también el nombre de tu movimiento, tiene estos cuerpos, esta historia y este territorio detrás, ¿verdad? No es una consigna, como muchas veces se usa, solamente de marketing, sino con una densidad histórica muy importante.

F.M.: Bueno, nada de lo que hicimos en campaña fue simplemente marketing. Nosotros, al contrario, transgredimos el marketing político ya establecido. Todo el tiempo estuve discutiendo incluso sobre qué me colocaba sobre mi cabello, sobre cómo lo usaba, porque para mí eso es parte de una representación. Como dicen las mujeres brasileñas: aquí se trata de cambiar el color en las fotos de la representación del poder, el color y las imágenes. Pues nada fue solo marketing. Creo que hicimos una campaña muy desde el corazón, desde nuestras propias vivencias y desde la realidad. Por eso, los jóvenes escucharon. Por eso, las mujeres nos escucharon. Por eso, los campesinos nos escucharon. Por eso, mi pueblo que, aunque se decía que estaba dividido el pueblo negro, raizal y palenquero, masivamente votó por Gustavo Petro – Francia Márquez. Una campaña hermosa. No teníamos recursos ni las estructuras que se usan en campaña, pero estaban los jóvenes con toda su energía, estaban los artistas con toda su creatividad. Entonces “Soy porque somos”, como bien se conoce, es la filosofía Ubuntu. Este es una herencia africana. Una filosofía africana que, por supuesto, la hemos heredado y que para nosotros significa que yo soy, si ustedes son, que nosotros somos, si la casa grande es. No hay posibilidad de existencia de la vida humana sin la vida de la naturaleza. Y eso nos implica y nos obliga a nosotros a replantearnos cómo conservar la vida significa “soy porque somos”, que esto no es una apuesta individual, que es una apuesta colectiva. Implica mirarnos como familia extensa, como familia que va más allá de los lazos sanguíneos. Para nosotros eso no es un problema porque lo hemos hecho como pueblo afrodescendiente. Ha sido el pensarnos colectivamente que nos ha permitido resistir en el Pacífico colombiano, en el Caribe, a tantos años de barbarie, a tantos años de dolor, a tantos años de sufrimiento, de lo que ha sido la guerra, de lo que ha sido la exclusión, de lo que ha sido el racismo estructural. Entonces, “soy porque somos” hoy lo colocamos a toda la América a pensarse desde el Ubuntu. Y es una consigna que nos invita, como humanidad, a pensarnos desde otra lógica. Y es la lógica del cuidado de la vida desde lo colectivo. Por eso, apostamos a que Colombia sea una potencia mundial de la vida y es usando esa forma colectiva de vernos, de enunciarnos, de sentirnos, para el buen vivir, para el vivir sabroso, como hemos dicho, porque no hay otra forma. Hoy, como humanidad, tenemos un desafío enorme y es el desafío de enfrentar el cambio climático, la crisis ambiental y esto no va a pasar si no es que cada ser humano nos hacemos conscientes, si no es que los gobiernos nos hacemos conscientes de que estamos en un camino sin regreso del exterminio de la civilización humana. Entonces “soy porque somos” tiene ese sentido del sentipensar, como dice Arturo Escobar, de pensarnos desde lo colectivo.

V.G.: Nombrabas ese desafío de ahora pasar a ser Gobierno. Ahora en Chile dijiste: “soy tirapiedras y ahora me toca gobernar”. Ese es un enorme desafío y, además, el programa político del pacto histórico se propone estas grandes cuestiones como las que venís enunciando. Sabemos que hay una carga enorme de expectativas, no sólo de Colombia, sino de toda la región. ¿Cómo te preparas para esas expectativas, para este proyecto? Sabemos que va a haber ataques, ataques de la derecha, de los núcleos concentrados del poder empresarial colonial, que ya fueron agresivos en campaña, y sabemos que ahora van a venir con todo.

F.M.: Bueno, un país no se gobierna solo. Gustavo Petro y Francia Márquez creemos que tenemos toda la capacidad para liderar un nuevo proyecto de nación. Un proyecto de nación que se piensa desde abajo, desde la raíz, desde la periferia, para la justicia social, como ya lo he dicho. El mayor desafío que tenemos es el logro de la paz. Yo creo que el principal reto es lograr silenciar los fusiles en nuestro país. Pero la paz no es sólo el silenciamiento de los fusiles, sino atacar las causas que generaron la violencia, el conflicto armado. Y esas causas tienen que ver con el hambre. Esas causas tienen que ver con la falta de garantía de derechos. Esas causas tienen que ver con el abandono del Estado. Esas causas tienen que ver con el racismo. Nosotros ya hemos dicho que vamos a retomar el avance hacia la paz que implica la implementación de los acuerdos firmados entre las FARC y el Estado colombiano sin dilaciones. Nosotros no vamos a seguir haciendo trizas la paz, lo que tenemos que hacer trizas es la guerra. Tenemos que acabar la guerra en nuestro país. Y para ello se va a restablecer la mesa de diálogo con el ELN. Para eso hay una política de sometimiento, también, que se va a desarrollar frente a los otros actores armados. Eso fue parte de lo que quedó en el programa de gobierno que le presentamos a Colombia, Gustavo Petro, nuestro líder, y Francia Márquez, que fue por lo cual votaron los colombianos y colombianas. Para eso es necesario discutir la política de drogas que por muchos años ha sido ineficaz, ha servido para dejar la plata en los bancos y los muertos en los territorios. Yo creo que enfrentar la discusión, y por eso decidimos hacer esta gira, implica que Colombia lidere, pero es un debate de la región, el camino de la legalización de las drogas usando varias perspectivas:

Uno, es el cambio del uso de la hoja de la coca y de la marihuana. Creo que ahí se puede generar toda una industria económica en términos farmacéuticos, en términos alimenticios, en términos de industria textil, que les genere oportunidad a las mismas comunidades que han sido víctimas tanto del narcotráfico como de la política de drogas.

Dos, un enfoque de atención del consumo problemático como un problema de salud pública y no como un problema de criminalidad, entendiendo que el enfoque de criminalidad que se le ha dado a esta política ha sido un enfoque que ha impactado de manera negativa sobre los derechos y libertades de todas las poblaciones empobrecidas y racionalizadas. Las mujeres, los jóvenes, los pueblos étnicos son los que han vivido un impacto desproporcionado de estas políticas. Y en ese sentido, yo creo que resarcir esos efectos implica un nuevo paradigma de cómo atender eso. La política de cero tolerancia ha servido para profundizar la corrupción, que no ataca todo el eslabón de la cadena de lo que es el narcotráfico, sino que la droga sale del país y sale con la complacencia de muchos corruptos, incluso que han estado en las instituciones del mismo Estado colombiano.

Atender el tema del hambre significa que ningún niño o niña tenga que seguir muriendo de hambre y desnutrición, y esto implica una política de atención al campo colombiano que por muchos años se dejó olvidado y que, por eso, avanzó la criminalidad, por eso avanzó el narcotráfico, por eso avanzaron estas economías ilícitas que han puesto en riesgo la vida de las comunidades. Tener un enfoque de Derechos Humanos en todas estas políticas es una necesidad, pues los líderes y lideresas que han levantado la voz y que han puesto estos temas sobre la mesa, pues les ha costado la vida. Colombia es de los países en los que más líderes sociales y ambientales se asesinan en la región, así que es un desafío colocar el enfoque de Derechos Humanos en estas políticas que vamos a desarrollar. Desarrollar el campo colombiano necesitará tecnología, investigación, ciencia. Por eso, nuestro presidente y por supuesto nosotros le acompañamos en la propuesta de la educación gratuita y de calidad, como parte esencial para los cambios que requiere nuestro país.

Son muchos otros temas, pero de manera específica quiero decir que, en mi caso, mi tarea será liderar el Ministerio de la Igualdad que vamos a constituir. Esperamos que el 7 de agosto nuestro Gobierno esté presentando al Congreso ese proyecto de creación del Ministerio de la Igualdad para trabajar por los derechos de las mujeres, de las poblaciones diversas, de los pueblos étnicos, de la juventud y de las regiones históricamente olvidadas y excluidas, que son los que están en esos niveles de inequidad y desigualdad tan grande. Por supuesto, las personas con discapacidades o diversidades, es una necesidad trabajar con ellos y ellas también. Y bueno, eso es lo que yo voy a hacer: trabajar por la igualdad. En términos de Colombia sabemos que somos de los países más desiguales de la región y esto será un desafío. Mi experiencia es desde lo social, es desde lo comunitario, es desde la defensa de los derechos ambientales, es desde la lucha por los derechos de las mujeres y la lucha antirracista, y eso estará ahí, como parte de esa apuesta de gobierno.

V.G.: Hay una palabra que aparece mucho en el programa de gobierno que, insisto, tiene ese nombre tan lindo, “Colombia, potencia mundial de la vida”, y es una palabra olvidada que es la de transición. Ustedes apuestan a una transición y cuando se habla de transición es porque hay un proyecto, porque hay una perspectiva de futuro. Hablan de una transición energética, de una transición alimentaria, también de la tierra. Hablan de una reforma en los impuestos, es decir, a quiénes se van a cobrar impuestos y hablan de una reforma de salud. Son cuatro temas muy importantes para toda América Latina, muy importantes para Argentina y me gustaría si pudieras puntualizar en algunas de esas perspectivas de la transición, porque son maneras de hacerse cargo de la crisis planetaria, como decías antes, pero además tomar los temas de fondo que hacen a un modelo depredador, neoliberal y completamente destructivo.

F.M.: Lo de transición energética fue un tema con el que nos dieron palo. Casi que perdemos la elección, porque empezaron a decirles a los empresarios y a todo el mundo que era una apuesta al castrochavismo, que si llegábamos el 7 de agosto a la presidencia y a la vicepresidencia ese mismo día íbamos a cortar el chorro de la explotación del petróleo y del carbón. Y pues eso nunca se dijo y eso no es parte del programa. Lo que se dijo es que hay que hacer un tránsito. Y un tránsito implica un proceso. Un proceso de adecuación institucional, de adecuación en términos de infraestructura que implica investigación, que implica ciencia, desarrollo tecnológico, para poder hacer todo ese tránsito de la economía extractivista hacia una economía sustentable. Y pues eso fue lo que planteamos en el programa de Gobierno que pasa por la voluntad política. Y creo que nuestro presidente la tiene y pues yo mucho más. Porque tanto el presidente Gustavo Petro, un hombre con una sensibilidad humana impresionante y con un don de gente, como decía mi abuela, siempre está poniendo los valores sobre la vida en la mesa y yo creo que es eso: es una responsabilidad humana. Es el desafío que tenemos como humanidad, no tenemos otra alternativa. O cuestionamos nuestros privilegios y toda la cultura de lo que ha sido nuestra cultura de consumo, porque eso no es solamente la voluntad del Gobierno, las políticas de gobierno, sino que pasa por una transformación cultural. Es como sociedad que tenemos que empezar a reeducarnos sobre los desafíos que hoy tenemos en términos del cambio climático. Es una parte del Gobierno, pero otra parte es la responsabilidad que tiene que asumir la sociedad, que tenemos que asumir como humanidad. Y ahí yo creo que podemos ir haciendo los cambios. Entonces, es un proceso que se va a dar, que implica todo un ajuste tecnológico, de ciencia, de tecnología, de investigación, de adecuación institucional, de adecuación legislativa. Por eso, tener el Congreso mayoritariamente hoy, una buena bancada del Congreso, que nos alegra que la mitad de la bancada, por lo menos del pacto histórico, son mujeres y la mitad son hombres, eso es muy importante para todo el desafío que tenemos.

Frente a lo de la reforma tributaria, pues los principios que colocamos fueron los principios de Justicia tributaria. Es decir, quienes más tienen utilidades, pues tienen que aportar más en términos de la responsabilidad solidaria. Porque uno puede hablar bonito, pero es con plata que se pueden hacer las transformaciones. Y se requieren los recursos. La pirámide ha estado colocada en que quienes menos tienen son quienes más pagan en Colombia. Las exenciones tributarias se han colocado a los sectores más poderosos que efectivamente pueden pagar mayores impuestos, porque tienen una mayor utilidad. Pero, en realidad, quienes menos tienen son los que más aportan o, en muchos casos, aportan de manera igualitaria. Ahí no hay una justicia en términos tributarios. Invertir la pirámide será parte del desafío. Lo primero va a ser una un proyecto de reforma agraria que se va a elaborar para poder asumir los desafíos que implica el programa de gobierno.

V.G.: La fuerza de los paros en Colombia en el 2019, en el 2021, la lucha por el aborto victoriosa. ¿Pensás que son procesos políticos que también intervinieron en la victoria electoral?

F.M.: Sin dudas, sin dudas. Por lo menos en mí, sí. Y me motivaron mucho para decir sí tenemos que disputarnos el poder. Ver a tantos jóvenes en la calle, ver a tantas mamás en las calles, para mí fue realmente conmovedor. Y no eran los jóvenes universitarios que están acostumbrados al movimiento estudiantil que sale a la calle. No. Eran los jóvenes que no han pisado las puertas de una Universidad, los jóvenes que no han pisado las puertas de un colegio. Jóvenes que en el caso de Cali nos decían: hace muchos años no comía tan sabroso como comían en las ollas comunitarias que hacían las mujeres. Eran esos jóvenes que sentían que les han quitado todo, eran los nadies y las nadie que estaban en la calle. Por eso, también los señalamientos de terroristas, vándalos y criminales. Y por eso, no le tembló la mano al Gobierno para ordenar el asesinato de tantos jóvenes que perdieron la vida. A tantos que le sacaron los ojos. Tantas jóvenes mujeres que fueron violadas durante el paro. Pues todos ellos, con mayor razón, me movieron a decir: esto tiene que cambiar. Y bueno, aquí está el Senador Alexander López Maya que me acompañó en todo esto. Y tengo que confesar que una campaña de año y medio, a veces, sentíamos que ya no teníamos energía ni fuerza, pero nos levantábamos todos los días a las 3 para irnos porque decíamos entre nosotros: el desafío es muy grande, tenemos que responderles a esos muchachos, tenemos que honrar la memoria de todos esos muchachos y pues gracias a ellos, por lo menos yo siento que estoy aquí. Ellos se pusieron en primera línea en la calle en el paro, ahora yo me pongo en primera línea en el Gobierno para defender sus derechos. No nos olvidamos, están presentes. Por lo menos de parte mía, yo ya convoqué a varios abogados para que se pusieran ahí en primera línea a defenderles, porque creo que es injusto que a estos muchachos que buscan oportunidades, les hayan criminalizado sin ninguna respuesta a sus demandas. Ahí vamos a estar. Yo no soy el Poder Judicial para decir que ya los voy a sacar, pero sí por lo menos, a garantizar que se cumpla el debido proceso y que se le garanticen sus derechos en esos procesos.

V.G.: Para ir terminando esta conversación, quería ir a esa frase que algunos analistas dicen que cambió el estado anímico de Colombia, que es el de vivir sabroso. Y de alguna manera, también es la consigna que más polémica genera. Hemos leído que también se ha dicho si se puede pensar en vivir sabroso a la hora de pensar el conocimiento, la Universidad, las reformas técnicas de las que hablabas, como que genera una reacción clasista y racista muy fuerte esa consigna. Y a la vez, es la que más impacta. Y entonces quería que nos cuentes y que nos compartas por qué ha molestado, pero también su fuerza, su capacidad de este cambio anímico y afectivo en el país.

F.M.: Bueno, siempre que los conceptos salen del poder popular se cuestionan o se tergiversan. Y eso a mí no me preocupa. A mí no me preocupa que distintos medios de comunicación hayan intentado tergiversar el concepto del vivir sabroso. Y no me preocupa porque yo sé que mi pueblo sabe muy bien lo que eso significa. Y el pueblo colombiano y el pueblo afrodescendiente que usa como parte de su lenguaje popular y cotidiano el vivir sabroso, sabe que vivir sabroso es vivir en alegría, es vivir sin miedo, es vivir en paz, es vivir con derechos, es vivir con amor y eso, aunque intenten tergiversarlo, no nos los van a quitar, porque ese es un derecho. Tenemos derecho a vivir sin miedo. Tenemos derecho a vivir con alegría. Y la forma en que yo puedo expresar esto es que, en el Pacífico colombiano, en medio del conflicto armado, en medio de la escasez y en medio de las violencias, nosotros podemos decir: vivimos sabroso cuando nos juntamos a compartir un plato de comida; vimos sabroso cuando cogemos la marimba y entre todos nos reunimos para cantar la música tradicional nuestra del Pacífico colombiano o del Cauca. Nosotros vivimos sabroso cuando el 24 de diciembre en mi pueblo, mientras cada familia en la cotidianidad se va papá, mamá e hijo a pasar el 24 de diciembre en su casa, nosotros el 24 de diciembre nos juntamos toda la comunidad en una sola casa, donde celebramos el nacimiento del niño Dios y eso para nosotros es vivir sabroso. Vivir sabroso significa lo que hace mi mamá: que cuando no hay salud y una mujer va a parir, ellas ponen toda su sabiduría, todas esas mujeres se juntan para acompañar a esa mujer en ese momento, en el momento de la reproducción de la vida. Esos para nosotros son los valores tradicionales y ancestrales que aprendimos en nuestra comunidad, que los aprendimos como humanidad, pero que el modelo civilizatorio que hemos tenido nos hizo olvidar de esas prácticas, nos hizo creer que eran prácticas chapadas a la antigua o retrógradas, en vez de pensar que eran prácticas que nos permitían vivir como humanidad. Cuando yo escucho a la maestra Nidia de Timbiquí diciendo: “cuando aquí han venido los actores armados a silenciarnos, nosotros hemos seguido tocando el bombo y la marimba, y hemos logrado con nuestros instrumentos y con nuestra voz, con nuestros cantos tradicionales, silenciar la guerra”, para mí eso es vivir sabroso. Y nadie nos va a quitar eso. Por eso, nosotros invitamos al pueblo colombiano a apostarle al vivir sabroso. Claro que cuando terminamos la campaña yo dije hay que trabajar para vivir sabroso. Y me dijeron que ese no era el acuerdo. Pero claro que sí. Ese es el acuerdo, porque tenemos que devolverle la tranquilidad a nuestro país. Colombia es un país maravilloso. Latinoamérica es una región maravillosa. Y nosotros podemos vivir bien, podemos vivir en paz, podemos vivir en dignidad y sólo requiere del compromiso de cada uno y de cada una reconociéndonos en nuestra diferencia. En nuestro país, tristemente, la diferencia se convirtió en una razón para exterminar al otro, para asesinar al otro, para desaparecer al otro. Pues hoy, este este proyecto político le está devolviendo la posibilidad al pueblo colombiano y al pueblo latinoamericano de construir en nuestras diferencias. Son las diferencias que hacen de nosotros una región rica. Son las diferencias que hacen de nosotros una región poderosa. Y estoy segura de que ahí vamos a encontrar un mejor estar, un mejor vivir y un verdadero desarrollo humano, un verdadero desarrollo social, un verdadero desarrollo económico.

V.G.: Para seguir con tus palabras sobre vivir sabroso queremos invitar a la artista Beatriz Pichi Malen y a su músico Miguel Cruz que nos van a honrar y sumar la voz mapuche a esta conversación.

F.M.: Un aplauso.

CANTA BEATRIZ PICHI MALEN

BEATRIZ PICHI MALEN: Buenas noches a todos y todas. Bienvenida, hermana Francia, vicepresidenta de la República hermana de Colombia. Quisimos comenzar con este canto del viento porque, así como en su indómita actitud del viento se traslada por toda la tierra, nosotros, nosotras, los pueblos antiguos originarios del territorio y aquellos que fueron traídos, como los afrodescendientes, también somos libres a pesar de todo y de tanto, porque la tierra es una sola alma y migrar es un derecho.

CANTO A LAS BALLENAS POR BEATRIZ PICHI MALEN

V.G.: Muchísimas gracias, Beatriz Pichi Malen, Miguel Cruz.

F.M.: Ahora quiero, en este intercambio cultural, invitar a María Elvira Solís, una mujer del Pacífico colombiano, una mayora. También nos va a cantar una canción que es de la música tradicional del pueblo afrocolombiano del Pacífico colombiano. Gracias.

MARÍA ELVIRA SOLÍS: Muy buenas noches para todas y todos. Soy la mayora, como lo dice aquí la hermana Francia Márquez. Tengo varias canciones, pero vamos a cantar en este momento algo que tenga que ver mucho con la región pacífica, es la música sanadora de nosotros, de los pueblos negros, es nuestra herencia africana y es la música sanadora para nosotras, mujeres negras del Pacífico. Esta canción nace porque yo salí de mi territorio muy niña y no me acordaba que tenía una cultura, una herencia. Cuando retomo mi herencia, mi ancestralidad, entonces dije: bueno, yo hago parte también de allí, por qué canto otro tipo de música y no canto la que me pertenece.

CANTA MARÍA ELVIRA SOLÍS

V.G.: Hay una placa de reconocimiento también entregada en este momento. Por su lucha contra el racismo, por este feminismo antirracista que también nos comentó y nos contó hoy. Gracias, Francia.

F.M.: Bueno, muchas gracias a todo el pueblo argentino, al pueblo colombiano, al pueblo afroargentino, al pueblo indígena, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Gracias a todas, a todos, a todes por este momento. Gracias y esperamos que, en cuatro años, cuando terminemos el Gobierno de Gustavo Petro – Francia Márquez, el Gobierno de Colombia, podamos seguirnos mirando a la cara con dignidad, con respeto. Y espero que en cuatro años mi corazón aún siga estando bien puesto. Muchas gracias.

Proyecto Ballena, el área del Centro Cultural Kirchner dedicado a producir imaginaciones y pensamientos para un presente mejor, este año propone analizar, discutir y desacordar sobre el sentido actual de la palabra LIBERTAD. Libertad como promesa incumplida, lucha revolucionaria y también señuelo para propuestas conservadoras. En este marco PROYECTO BALLENA recibe la visita de Francia Marquez, a pocos días de asumir como vicepresidenta de Colombia.

Entrevista a Francia Márquez

VERONICA GAGO: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la espera, por el agite. Estamos felices de recibir hoy aquí a Francia Márquez Mina, vicepresidenta electa de Colombia. Como vemos, en Argentina su presencia ha generado un increíble furor, admiración, cariño. Y queremos agradecerle, una vez más, que comparta esta conversación hoy aquí, en el Centro Cultural Kirchner. Le hemos puesto de título sus palabras: “Soy porque somos un grito de lucha y de paz”. Esta conversación que tendremos en breve se da en el marco del Proyecto Ballena y, antes que nada, quiero invitar a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de Argentina. Él ha venido especialmente. Un fuerte aplauso.

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: Hola. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a pedir algo. ¿Me permiten? Ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros no los vemos a ustedes y queremos verles los rostros, la sonrisa, la mirada. Por favor, enciendan las luces. Los pueblos no tenemos que esconder el rostro, tenemos que abrir la mente y el corazón para mirarnos y ser solidarios con el pueblo hermano de Colombia y con todos los pueblos de esta América que nos convoca y nos desafía en construir una nueva sociedad. Yo, aquí, tengo el honor de presentar a la hermana, a la amiga, vicepresidenta de Colombia, que después de largas luchas… Francia Márquez. Ustedes la conocen. Y tenemos que cambiar el rostro, las miradas de todo el continente latinoamericano, ser pueblos libres y, para eso, necesitamos de las luchas, de las experiencias, de la solidaridad. Y hoy, en este desafío que tienen en Colombia, es una lucha que continúa y es cambiar, también, superar las muertes, las violaciones de los derechos humanos, la situación tan trágica que vive el pueblo colombiano. El derecho de hombres y mujeres en su diferencia, pero también en la igualdad de derechos. Esto es importante.

No me puedo quedar mucho tiempo, quiero presentar aquí a nuestra hermana Francia, pero después los dejó por un problema de salud simplemente. Pero no quería faltar en este momento tan importante para todos.

Permítame señalar una cosa. Aquí hay muchos compañeros, compañeras, hermanos, luchadores y luchadoras por el pueblo, la dignidad de la persona. Está Norita Cortiñas. También una madre que no está presente físicamente, pero sí está en la mente y el corazón, Mirta Baravalle, que viajaba a Colombia permanentemente para llevar la solidaridad, el amor, la fuerza, la lucha del pueblo colombiano.

Así que, simplemente, acompañarte. Van a traer muchas dificultades, pero sabes que cuentas con el pueblo argentino y que vamos a seguir juntos y juntas. Verónica es la periodista que va a conversar junto con ustedes. Aquí está el ministro Tristán Bauer, compañero de lucha. Y muchos otros y otras. Así que los dejo con ellas. Mucha fuerza y esperanza y hasta la victoria, siempre.

AUDIO EDUARDO GALEANO:

Los nadies: los dueños de nada,

los hijos de nadie,

los ningunos, los ninguneados.

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no profesan religiones,

sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no tienen cultura, sino a lo sumo folklore.

Que no son seres humanos,

sino recursos humanos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal,

sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies,

que cuestan menos

que la bala que los mata.

V.G.: Bueno, muchísimas gracias. Acabamos de escuchar un documento histórico porque es en la voz de Eduardo Galeano, este poema: “Los nadies”. Por supuesto que no es casual que elegimos este poema. Vos hablaste, Francia, en tu campaña a los nadies y a las nadies. Dijiste: aquellos y aquellas que habitan en la sierra, en las montañas, en los barrios. Y estamos acá, también, para darte la bienvenida con este poema y decir, también, que nos parece que estas palabras poéticas de Eduardo Galeano vos las convertiste en un programa político. Y es un momento para celebrar, porque sabemos además que estas elecciones que les dieron el triunfo a vos y a Gustavo Petro son las elecciones con menos abstención de las últimas décadas. O sea que hubo una convocatoria a votar que fue impresionante. Este triunfo también abrió un viento de cambio para la región y también una época nueva. Hoy se dice en Colombia: ganó la izquierda con un programa feminista, antirracista y ambientalista. Y eso es un montón.

En una semana vas a estar asumiendo y tenemos el enorme honor de tenerte acá, en esta gira sudamericana que hemos visto que está produciendo un montón de imágenes muy potentes de tus encuentros con distintos líderes y lideresas políticos populares, con distintas organizaciones, movimientos. Este encuentro acá es uno más de muchos que sabemos que estás teniendo y, de nuevo, te queremos agradecer porque nos sentimos muy honradas de poder, en el Proyecto Ballena, tenerte.

La cuestión que queremos preguntarte es, en primer lugar, también en palabras de Galeano, porque él, después de escribir los nadies, dijo estas preguntas: ¿es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién?, se preguntaba. ¿No será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede ser deshecha? Tu voz les habla a todas, a todos y a todes, ya no solo a la figura del hombre universal y pone una esperanza, que es una esperanza radical para nuestro continente. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es justamente esta: ¿es América Latina una región condenada a la humillación? ¿O, cómo podemos deshacer esta condena?

FRANCIA MÁRQUEZ: Buenas noches, Argentina. Quiero, en primer lugar, extender un saludo a todas las personas que, desde acá, vibraron con nosotros para que llegara un cambio para Colombia, que es un cambio para la región. Les extiendo un saludo de parte de nuestro presidente, Gustavo Petro Urrego. Por supuesto, un saludo a toda Colombia. Saludo a los colombianos y colombianas migrantes aquí, en la Argentina. Saludo a los pueblos originarios de la Argentina, los pueblos indígenas. Saludo al pueblo negro, afrodescendiente de Argentina. Saludamos, por supuesto, a la comunidad diversa LGBTIQ+. Saludo a las mujeres, a los niños, niñas que están aquí. Y, por supuesto, a todo el liderazgo social y político de Argentina, que ha mantenido un gobierno en resistencia. Agradecemos al Gobierno de Argentina por recibirnos con beneplácito, con mucho amor. Muchas gracias al presidente y, por supuesto, a la Vicepresidenta con quien, durante estos días, hemos tenido reuniones muy importantes para hablar de justicia, de paz, de lucha antirracista, de cambio climático y para hablar de muchos temas que ahora nos competen en el gobierno de Colombia, pero sobre todo a Latinoamérica.

Entonces, para dar un poco de respuesta a la pregunta, creo que cuando Eduardo Galeano, que bien supo describir a los nadies y a las nadies, que lo usamos, usamos su poema en campaña, precisamente para definir quiénes éramos los nadies. Para el caso de Colombia son los pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros. Para el caso de Colombia, son las mujeres que tienen que soportar el asesinato y las violencias sexuales y de género. Es la comunidad diversa, las mujeres trans que todos los días tienen que soportar sistemáticas violencias. Es el pueblo campesino a quien todos los días le despojan la tierra. Son los niños y niñas que mueren de hambre en un país que tiene tanta biodiversidad, pero que no les ofrece un plato de comida. Son los jóvenes que salen a las calles a marchar y les sacan los ojos para que no puedan ver el futuro, pero también los asesinan como una forma de expresión para silenciarles. Son todos aquellos hombres y mujeres que, en nuestras diversidades, hemos tenido que ver cómo una política neoliberal en nuestra región ha ido poniendo en riesgo todos los días la vida humana, pero que hoy ese aniquilamiento, esa extinción de la vida trasciende al ser humano y afecta nuestra casa grande, nuestro útero mayor, la Madre Tierra. Los nadies, los trabajadores y trabajadoras que resisten, que a pesar de que trabajan duramente, su salario no es compensatorio a todo el esfuerzo, a toda la mano de obra, todo el trabajo que realiza. Y que esa explotación se traduce en acumulación y acumulación de capital en manos de unos pocos, mientras los trabajadores y trabajadoras no tienen una vida digna. Desde ese lugar nos paramos y desde ese lugar enunciamos nuestra campaña, porque de allá yo vengo, de allá soy, de esos tirapiedras, como nos decían, o de los mamertos, como nos señala la ultraderecha para no reconocer nuestra humanidad, para no reconocer nuestra voz, o para seguir estereotipando o negando la lucha de los movimientos sociales en América Latina y en la región. Pues hoy esos tirapiedras, esos nadies, hemos llegado para el caso de Colombia, a ocupar el Estado, a ocupar el poder del Estado para gobernar en favor de los nadies y de las nadies, en favor de todos los colombianos y colombianas. Y para tejer una agenda de construcción de región que nos permita afrontar de manera colectiva los desafíos que tiene nuestra América, que tiene nuestra casa grande, que tiene la Abya Yala. Ese es el desafío que tenemos. Eduardo Galeano nos indagaba porque siempre hubo avances significativos importantes en otras naciones, mientras que Colombia apenas acaba de dar ese paso. Y no porque no haya habido resistencia. La resistencia siempre ha estado ahí. Yo crecí en medio de la resistencia. Una resistencia que no empezó conmigo, que empezó con pueblos traídos en condición de esclavitud a toda América, que fueron desarraigados de su condición humana y sometidos a condición de animales salvajes y que hoy los descendientes de esos hombres y mujeres seguimos haciendo un esfuerzo por dignificar nuestra. Mi presencia aquí no es la presencia de, simplemente, Francia Márquez. Soy muy consciente de que mi presencia es la representación de pueblos históricamente excluidos, marginados, racializados y olvidados. Por tanto, yo creo que esa pregunta de Eduardo Galeano era una incitación a seguir buscando caminos y horizontes, como naciones que nos permitan vivir en paz, vivir en dignidad, vivir con justicia social. Yo creo que no estamos condenados. Creo que el pueblo toma decisiones en los momentos en que debe tomarlas. Tristemente, nosotros nos tardamos bastante en Colombia para tomar una decisión del cambio. Esa tardanza nos ha costado muchas vidas, han sido muchas personas, muchos millones de seres humanos, que han sido afectados por la política neoliberal que hemos tenido en nuestro país. Así que el desafío, ahora, que asume Gustavo Petro, Francia Márquez, pero que asume el pueblo colombiano, es un cambio en favor de la paz, en favor de la justicia social, de la justicia racial, de la justicia de género, en favor de la dignidad, en favor del cuidado de la casa grande y ese desafío, por supuesto, lo asumimos con responsabilidad, con los pies colocados sobre la tierra y con todo el amor y el compromiso que ello implica.

V.G.: Es para aplaudir todo el tiempo. Ya se me cayeron todos los papeles por aplaudir. La impronta feminista antirracista en tu campaña, en tu discurso, fue muy fuerte. lo que queríamos preguntarte era de quiénes aprendiste. En tu infancia, para vos, quiénes fueron personajes, personas, afectos importantes en este aprendizaje.

F.M.: Bueno, aprendí de muchas mujeres. La primera enseñanza de la resistencia la aprendí en mi casa, con mi abuela, con mi mamá. Mi abuela que, aunque no supo leer y escribir, supo el valor de la vida. La aprendí de Paulina Balanta, otra mujer de mi comunidad que no sabe leer y escribir, pero ayer nos recordaba Carlos Rosero que está aquí, que ella nos decía que quien no lucha, no va al cielo. Lo aprendí de mujeres de aquí, de Argentina. Y aquí tenemos una matrona, que es una insignia de la resistencia y de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, de ahí aprendimos la resistencia. He aprendido de tantas mujeres que, aún sin tener nada, hacen lo que sea por sacar a sus hijos adelante, porque sus hijos se acuesten con el estómago vacío, porque sus hijos tengan una oportunidad de ir a la escuela, porque sus hijos no vayan con los zapatos rotos a la escuela, porque sus hijos, como lo son las mujeres del Pacífico colombiano, no sean arrebatados por la violencia, por los actores armados, por el conflicto armado. Ahí yo he aprendido la resistencia y, por supuesto, ahí, siendo una mujer negra, he aprendido a diferenciar los impactos del modelo económico de desarrollo, los impactos del patriarcado, las violencias de género. Y he aprendido ahí la interseccionalidad de raza, clase y género que, al principio, no lo teorizaba, pero después conocí a Ángela Davis y aprendí. No leyendo sus libros, sino escuchando de su propia voz las historias de lo que significó para ella, una mujer afrodescendiente negra, resistir frente al apartheid, frente a todas las políticas raciales de los Estados Unidos. De ella aprendí que las mujeres negras no están haciendo la lucha para romper el techo de cristal, sino que están haciendo la lucha para ponerse de pie y caminar con sus hermanas, igual que las mujeres indígenas, porque ellas siempre han estado de rodillas. O como lo dice Sojourner Truth, que pregunta ¿acaso no soy una mujer?, en pleno tiempo de discusión de la lucha feminista. Porque mientras unas mujeres van adelante en una lucha, pues otras mujeres van atrás. Entonces el gran desafío que tenemos es ponernos y cogernos de la mano con las que apenas se están poniendo de pie para empujar sus propias reivindicaciones. La forma en cómo Angela Davis lo dice es: yo no estoy aquí para poderme de la mano con Hillary Clinton que está a punto de romper el techo de cristal, yo estoy aquí para cogerme de las manos con las mujeres negras del Bronx o, en el caso de Colombia, del distrito de Agua Blanca o del Cauca. Porque ahí están las verdaderas luchas de las mujeres que no se reclaman a sí mismas feministas, pero que lo son.

V.G.: Te quería preguntar sobre eso, porque tu militancia empieza de adolescente casi, en la región del Cauca, contra los megaproyectos extractivistas. Eran los años ’90, donde esas luchas tampoco tenían, tal vez, la difusión que tienen hoy o la popularidad que tienen hoy. Entonces, contanos para quienes no sabemos qué significa la región del Cauca y qué significaba para vos, como adolescente, esa militancia.

F.M.: Yo creo que las mujeres siempre han estado en la lucha, otra cosa es que esas luchas han sido invisibilizadas. Para el caso del norte del Cauca, pues la experiencia de la comunidad y de las mujeres primero es que esta es una región que vivió la esclavitud. Si ustedes van a esa región, que está al suroccidente de Colombia, todavía están las casas esclavistas. Popayán, que es nuestra capital, fue la casa de la Corona española. Y aún se llama la Ciudad Blanca. Y no es simplemente la Ciudad Blanca porque tiene las paredes pintadas de blanco, sino que hay un pensamiento colonial de ciudad blanca en términos de que los que habitan la ciudad son herederos de la Corona española. Mi abuelo me contó que cuando él iba a Popayán la gente le tocaba la piel para ver si su piel desteñía. De ese tamaño es el racismo. Pero también de ese tamaño es el racismo de la negación, que sé que lo vive aquí, en Argentina, la gente afroargentina. No hay un país, por lo menos de América Latina, que pueda negar la colonización y la esclavitud. Y si no hay un país de esta región que pueda negar eso, entonces tampoco puede negar la presencia de los pueblos originarios indígenas y tampoco puede negar la presencia de los pueblos negros o afrodescendientes. Desde ahí partimos. El norte del Cauca permanentemente ha sido un territorio en disputa, desde el tiempo de esclavitud hasta hoy. Entonces, yo aprendí con mi abuela que el territorio donde nosotros vivíamos no fue un regalo. Después de la abolición de la esclavitud, en ese territorio a la gente le tocó luchar para tener la tierra que nosotros habitamos. Entonces, mi abuela decía: a mis abuelos les tocó luchar y a ellas, que eran mineras artesanales, les tocó trabajar en las minas para ir juntando lo poquito de oro y sacar a sus maridos de la cárcel, que estaban luchando por la tierra frente a terrateniente. Entonces, mi comunidad tiene una conciencia clara de la importancia del territorio como un espacio de vida. La gente negra en el norte del Cauca aprendió que sin territorio no hay libertad. Y sin territorio no hay autonomía. Y esto no es solo la gente negra del norte del Cauca, sino que el campesinado colombiano también sabe eso. Sabe que la autodeterminación de los pueblos está arraigada a un territorio. A un territorio que, para muchos, es un espacio para obtener riqueza acumulativa, pero para otros es un espacio donde se reproduce la vida. Y eso es el norte del Cauca, eso es el Pacífico colombiano, eso es gran parte de Colombia. Así nos concebimos como pueblos. Así se concibe el pueblo indígena. No se conciben pueblo sin su arraigo cultural, y el arraigo cultural y espiritual está anclado al territorio. Nosotros tenemos una práctica ancestral que es de todo el Pacífico que la hacen las parteras. Las parteras son las mujeres que ayudan a una mujer a dar a luz en lugares donde la salud no llega, donde un médico no está, son estas mujeres que, con su sabiduría, ayudan a mujeres a dar a luz cuando van a parir. Mi mamá era partera. Y parte de lo que hacen es el ombligamiento, que consiste en enterrar el ombligo, enterrar las placentas, que arraigan a las personas. Nosotros decimos “nos sembraron el ombligo”. Y es que esa práctica, que parece una cosa antigua, pues para nosotros es el arraigo y el vínculo con nuestros territorios. De esa magnitud es el amor por la tierra, es la ancestralidad por la tierra. Y bueno, por eso nos hemos enfrentado a proyectos mineros, energéticos, que ahora que soy gobierno me toca mirar cómo es que vamos a hacer. Pero que, sin duda, son proyectos que se ven como el desarrollo, sin embargo, no generan bienestar. Del norte del Cauca hay una represa salvajina que dicen los viejos “esto es la salvajada”. Y es porque es un proyecto de de una gran represa energética. Tiene agua acumulada ahí, pero mi propia comunidad no tiene agua potable. Produce millones de megavatios de energía y la misma comunidad no tiene una electrificación adecuada. Entonces, la gente dice: bueno, de qué desarrollo estamos hablando. Y eso es parte de los desafíos que ahora tiene nuestro Gobierno. Es pensar realmente un desarrollo para el bienestar de la gente. De ese territorio vengo. El Cauca ha sido un territorio que ha padecido el conflicto armado. Pero en Colombia yo me siento orgullosa de ser caucana, porque allá ha nacido la resistencia también.

V.G.: O sea que la consigna “soy porque somos”, que es también el nombre de tu movimiento, tiene estos cuerpos, esta historia y este territorio detrás, ¿verdad? No es una consigna, como muchas veces se usa, solamente de marketing, sino con una densidad histórica muy importante.

F.M.: Bueno, nada de lo que hicimos en campaña fue simplemente marketing. Nosotros, al contrario, transgredimos el marketing político ya establecido. Todo el tiempo estuve discutiendo incluso sobre qué me colocaba sobre mi cabello, sobre cómo lo usaba, porque para mí eso es parte de una representación. Como dicen las mujeres brasileñas: aquí se trata de cambiar el color en las fotos de la representación del poder, el color y las imágenes. Pues nada fue solo marketing. Creo que hicimos una campaña muy desde el corazón, desde nuestras propias vivencias y desde la realidad. Por eso, los jóvenes escucharon. Por eso, las mujeres nos escucharon. Por eso, los campesinos nos escucharon. Por eso, mi pueblo que, aunque se decía que estaba dividido el pueblo negro, raizal y palenquero, masivamente votó por Gustavo Petro – Francia Márquez. Una campaña hermosa. No teníamos recursos ni las estructuras que se usan en campaña, pero estaban los jóvenes con toda su energía, estaban los artistas con toda su creatividad. Entonces “Soy porque somos”, como bien se conoce, es la filosofía Ubuntu. Este es una herencia africana. Una filosofía africana que, por supuesto, la hemos heredado y que para nosotros significa que yo soy, si ustedes son, que nosotros somos, si la casa grande es. No hay posibilidad de existencia de la vida humana sin la vida de la naturaleza. Y eso nos implica y nos obliga a nosotros a replantearnos cómo conservar la vida significa “soy porque somos”, que esto no es una apuesta individual, que es una apuesta colectiva. Implica mirarnos como familia extensa, como familia que va más allá de los lazos sanguíneos. Para nosotros eso no es un problema porque lo hemos hecho como pueblo afrodescendiente. Ha sido el pensarnos colectivamente que nos ha permitido resistir en el Pacífico colombiano, en el Caribe, a tantos años de barbarie, a tantos años de dolor, a tantos años de sufrimiento, de lo que ha sido la guerra, de lo que ha sido la exclusión, de lo que ha sido el racismo estructural. Entonces, “soy porque somos” hoy lo colocamos a toda la América a pensarse desde el Ubuntu. Y es una consigna que nos invita, como humanidad, a pensarnos desde otra lógica. Y es la lógica del cuidado de la vida desde lo colectivo. Por eso, apostamos a que Colombia sea una potencia mundial de la vida y es usando esa forma colectiva de vernos, de enunciarnos, de sentirnos, para el buen vivir, para el vivir sabroso, como hemos dicho, porque no hay otra forma. Hoy, como humanidad, tenemos un desafío enorme y es el desafío de enfrentar el cambio climático, la crisis ambiental y esto no va a pasar si no es que cada ser humano nos hacemos conscientes, si no es que los gobiernos nos hacemos conscientes de que estamos en un camino sin regreso del exterminio de la civilización humana. Entonces “soy porque somos” tiene ese sentido del sentipensar, como dice Arturo Escobar, de pensarnos desde lo colectivo.

V.G.: Nombrabas ese desafío de ahora pasar a ser Gobierno. Ahora en Chile dijiste: “soy tirapiedras y ahora me toca gobernar”. Ese es un enorme desafío y, además, el programa político del pacto histórico se propone estas grandes cuestiones como las que venís enunciando. Sabemos que hay una carga enorme de expectativas, no sólo de Colombia, sino de toda la región. ¿Cómo te preparas para esas expectativas, para este proyecto? Sabemos que va a haber ataques, ataques de la derecha, de los núcleos concentrados del poder empresarial colonial, que ya fueron agresivos en campaña, y sabemos que ahora van a venir con todo.

F.M.: Bueno, un país no se gobierna solo. Gustavo Petro y Francia Márquez creemos que tenemos toda la capacidad para liderar un nuevo proyecto de nación. Un proyecto de nación que se piensa desde abajo, desde la raíz, desde la periferia, para la justicia social, como ya lo he dicho. El mayor desafío que tenemos es el logro de la paz. Yo creo que el principal reto es lograr silenciar los fusiles en nuestro país. Pero la paz no es sólo el silenciamiento de los fusiles, sino atacar las causas que generaron la violencia, el conflicto armado. Y esas causas tienen que ver con el hambre. Esas causas tienen que ver con la falta de garantía de derechos. Esas causas tienen que ver con el abandono del Estado. Esas causas tienen que ver con el racismo. Nosotros ya hemos dicho que vamos a retomar el avance hacia la paz que implica la implementación de los acuerdos firmados entre las FARC y el Estado colombiano sin dilaciones. Nosotros no vamos a seguir haciendo trizas la paz, lo que tenemos que hacer trizas es la guerra. Tenemos que acabar la guerra en nuestro país. Y para ello se va a restablecer la mesa de diálogo con el ELN. Para eso hay una política de sometimiento, también, que se va a desarrollar frente a los otros actores armados. Eso fue parte de lo que quedó en el programa de gobierno que le presentamos a Colombia, Gustavo Petro, nuestro líder, y Francia Márquez, que fue por lo cual votaron los colombianos y colombianas. Para eso es necesario discutir la política de drogas que por muchos años ha sido ineficaz, ha servido para dejar la plata en los bancos y los muertos en los territorios. Yo creo que enfrentar la discusión, y por eso decidimos hacer esta gira, implica que Colombia lidere, pero es un debate de la región, el camino de la legalización de las drogas usando varias perspectivas:

Uno, es el cambio del uso de la hoja de la coca y de la marihuana. Creo que ahí se puede generar toda una industria económica en términos farmacéuticos, en términos alimenticios, en términos de industria textil, que les genere oportunidad a las mismas comunidades que han sido víctimas tanto del narcotráfico como de la política de drogas.

Dos, un enfoque de atención del consumo problemático como un problema de salud pública y no como un problema de criminalidad, entendiendo que el enfoque de criminalidad que se le ha dado a esta política ha sido un enfoque que ha impactado de manera negativa sobre los derechos y libertades de todas las poblaciones empobrecidas y racionalizadas. Las mujeres, los jóvenes, los pueblos étnicos son los que han vivido un impacto desproporcionado de estas políticas. Y en ese sentido, yo creo que resarcir esos efectos implica un nuevo paradigma de cómo atender eso. La política de cero tolerancia ha servido para profundizar la corrupción, que no ataca todo el eslabón de la cadena de lo que es el narcotráfico, sino que la droga sale del país y sale con la complacencia de muchos corruptos, incluso que han estado en las instituciones del mismo Estado colombiano.

Atender el tema del hambre significa que ningún niño o niña tenga que seguir muriendo de hambre y desnutrición, y esto implica una política de atención al campo colombiano que por muchos años se dejó olvidado y que, por eso, avanzó la criminalidad, por eso avanzó el narcotráfico, por eso avanzaron estas economías ilícitas que han puesto en riesgo la vida de las comunidades. Tener un enfoque de Derechos Humanos en todas estas políticas es una necesidad, pues los líderes y lideresas que han levantado la voz y que han puesto estos temas sobre la mesa, pues les ha costado la vida. Colombia es de los países en los que más líderes sociales y ambientales se asesinan en la región, así que es un desafío colocar el enfoque de Derechos Humanos en estas políticas que vamos a desarrollar. Desarrollar el campo colombiano necesitará tecnología, investigación, ciencia. Por eso, nuestro presidente y por supuesto nosotros le acompañamos en la propuesta de la educación gratuita y de calidad, como parte esencial para los cambios que requiere nuestro país.

Son muchos otros temas, pero de manera específica quiero decir que, en mi caso, mi tarea será liderar el Ministerio de la Igualdad que vamos a constituir. Esperamos que el 7 de agosto nuestro Gobierno esté presentando al Congreso ese proyecto de creación del Ministerio de la Igualdad para trabajar por los derechos de las mujeres, de las poblaciones diversas, de los pueblos étnicos, de la juventud y de las regiones históricamente olvidadas y excluidas, que son los que están en esos niveles de inequidad y desigualdad tan grande. Por supuesto, las personas con discapacidades o diversidades, es una necesidad trabajar con ellos y ellas también. Y bueno, eso es lo que yo voy a hacer: trabajar por la igualdad. En términos de Colombia sabemos que somos de los países más desiguales de la región y esto será un desafío. Mi experiencia es desde lo social, es desde lo comunitario, es desde la defensa de los derechos ambientales, es desde la lucha por los derechos de las mujeres y la lucha antirracista, y eso estará ahí, como parte de esa apuesta de gobierno.

V.G.: Hay una palabra que aparece mucho en el programa de gobierno que, insisto, tiene ese nombre tan lindo, “Colombia, potencia mundial de la vida”, y es una palabra olvidada que es la de transición. Ustedes apuestan a una transición y cuando se habla de transición es porque hay un proyecto, porque hay una perspectiva de futuro. Hablan de una transición energética, de una transición alimentaria, también de la tierra. Hablan de una reforma en los impuestos, es decir, a quiénes se van a cobrar impuestos y hablan de una reforma de salud. Son cuatro temas muy importantes para toda América Latina, muy importantes para Argentina y me gustaría si pudieras puntualizar en algunas de esas perspectivas de la transición, porque son maneras de hacerse cargo de la crisis planetaria, como decías antes, pero además tomar los temas de fondo que hacen a un modelo depredador, neoliberal y completamente destructivo.

F.M.: Lo de transición energética fue un tema con el que nos dieron palo. Casi que perdemos la elección, porque empezaron a decirles a los empresarios y a todo el mundo que era una apuesta al castrochavismo, que si llegábamos el 7 de agosto a la presidencia y a la vicepresidencia ese mismo día íbamos a cortar el chorro de la explotación del petróleo y del carbón. Y pues eso nunca se dijo y eso no es parte del programa. Lo que se dijo es que hay que hacer un tránsito. Y un tránsito implica un proceso. Un proceso de adecuación institucional, de adecuación en términos de infraestructura que implica investigación, que implica ciencia, desarrollo tecnológico, para poder hacer todo ese tránsito de la economía extractivista hacia una economía sustentable. Y pues eso fue lo que planteamos en el programa de Gobierno que pasa por la voluntad política. Y creo que nuestro presidente la tiene y pues yo mucho más. Porque tanto el presidente Gustavo Petro, un hombre con una sensibilidad humana impresionante y con un don de gente, como decía mi abuela, siempre está poniendo los valores sobre la vida en la mesa y yo creo que es eso: es una responsabilidad humana. Es el desafío que tenemos como humanidad, no tenemos otra alternativa. O cuestionamos nuestros privilegios y toda la cultura de lo que ha sido nuestra cultura de consumo, porque eso no es solamente la voluntad del Gobierno, las políticas de gobierno, sino que pasa por una transformación cultural. Es como sociedad que tenemos que empezar a reeducarnos sobre los desafíos que hoy tenemos en términos del cambio climático. Es una parte del Gobierno, pero otra parte es la responsabilidad que tiene que asumir la sociedad, que tenemos que asumir como humanidad. Y ahí yo creo que podemos ir haciendo los cambios. Entonces, es un proceso que se va a dar, que implica todo un ajuste tecnológico, de ciencia, de tecnología, de investigación, de adecuación institucional, de adecuación legislativa. Por eso, tener el Congreso mayoritariamente hoy, una buena bancada del Congreso, que nos alegra que la mitad de la bancada, por lo menos del pacto histórico, son mujeres y la mitad son hombres, eso es muy importante para todo el desafío que tenemos.

Frente a lo de la reforma tributaria, pues los principios que colocamos fueron los principios de Justicia tributaria. Es decir, quienes más tienen utilidades, pues tienen que aportar más en términos de la responsabilidad solidaria. Porque uno puede hablar bonito, pero es con plata que se pueden hacer las transformaciones. Y se requieren los recursos. La pirámide ha estado colocada en que quienes menos tienen son quienes más pagan en Colombia. Las exenciones tributarias se han colocado a los sectores más poderosos que efectivamente pueden pagar mayores impuestos, porque tienen una mayor utilidad. Pero, en realidad, quienes menos tienen son los que más aportan o, en muchos casos, aportan de manera igualitaria. Ahí no hay una justicia en términos tributarios. Invertir la pirámide será parte del desafío. Lo primero va a ser una un proyecto de reforma agraria que se va a elaborar para poder asumir los desafíos que implica el programa de gobierno.

V.G.: La fuerza de los paros en Colombia en el 2019, en el 2021, la lucha por el aborto victoriosa. ¿Pensás que son procesos políticos que también intervinieron en la victoria electoral?

F.M.: Sin dudas, sin dudas. Por lo menos en mí, sí. Y me motivaron mucho para decir sí tenemos que disputarnos el poder. Ver a tantos jóvenes en la calle, ver a tantas mamás en las calles, para mí fue realmente conmovedor. Y no eran los jóvenes universitarios que están acostumbrados al movimiento estudiantil que sale a la calle. No. Eran los jóvenes que no han pisado las puertas de una Universidad, los jóvenes que no han pisado las puertas de un colegio. Jóvenes que en el caso de Cali nos decían: hace muchos años no comía tan sabroso como comían en las ollas comunitarias que hacían las mujeres. Eran esos jóvenes que sentían que les han quitado todo, eran los nadies y las nadie que estaban en la calle. Por eso, también los señalamientos de terroristas, vándalos y criminales. Y por eso, no le tembló la mano al Gobierno para ordenar el asesinato de tantos jóvenes que perdieron la vida. A tantos que le sacaron los ojos. Tantas jóvenes mujeres que fueron violadas durante el paro. Pues todos ellos, con mayor razón, me movieron a decir: esto tiene que cambiar. Y bueno, aquí está el Senador Alexander López Maya que me acompañó en todo esto. Y tengo que confesar que una campaña de año y medio, a veces, sentíamos que ya no teníamos energía ni fuerza, pero nos levantábamos todos los días a las 3 para irnos porque decíamos entre nosotros: el desafío es muy grande, tenemos que responderles a esos muchachos, tenemos que honrar la memoria de todos esos muchachos y pues gracias a ellos, por lo menos yo siento que estoy aquí. Ellos se pusieron en primera línea en la calle en el paro, ahora yo me pongo en primera línea en el Gobierno para defender sus derechos. No nos olvidamos, están presentes. Por lo menos de parte mía, yo ya convoqué a varios abogados para que se pusieran ahí en primera línea a defenderles, porque creo que es injusto que a estos muchachos que buscan oportunidades, les hayan criminalizado sin ninguna respuesta a sus demandas. Ahí vamos a estar. Yo no soy el Poder Judicial para decir que ya los voy a sacar, pero sí por lo menos, a garantizar que se cumpla el debido proceso y que se le garanticen sus derechos en esos procesos.

V.G.: Para ir terminando esta conversación, quería ir a esa frase que algunos analistas dicen que cambió el estado anímico de Colombia, que es el de vivir sabroso. Y de alguna manera, también es la consigna que más polémica genera. Hemos leído que también se ha dicho si se puede pensar en vivir sabroso a la hora de pensar el conocimiento, la Universidad, las reformas técnicas de las que hablabas, como que genera una reacción clasista y racista muy fuerte esa consigna. Y a la vez, es la que más impacta. Y entonces quería que nos cuentes y que nos compartas por qué ha molestado, pero también su fuerza, su capacidad de este cambio anímico y afectivo en el país.