Por: Jaime Quintana Guerrero

Cuautla, Morelos. En el libro «Mundos Otros y pueblos en movimiento. Debates sobre anti-colonialismo y transición en América Latina», el periodista y escritor uruguayo Raúl Zibechi propone una mirada social a las experiencias y luchas de América Latina; el papel del Estado y sus alianzas; del pensamiento crítico, de los pueblos originarios y de las resistencias, e invita a pensar en las renovadas y e innovadoras lecturas de una realidad.

En entrevista con Desinformémonos, Raúl Zibechi explica que “los pueblos originarios y su lucha anticolonial, junto con las mujeres y su lucha antipatriarcal, son dos movimientos o sujetos colectivos que han hecho entrar en crisis al pensamiento crítico de cuña eurocéntrica, ya sea marxista, anarquista, cristiana. Son colectividades que han mostrado un mundo nuevo, que no se va a construir después de la toma del poder, sino que ya existen en retazos pequeños de mundos otros”.

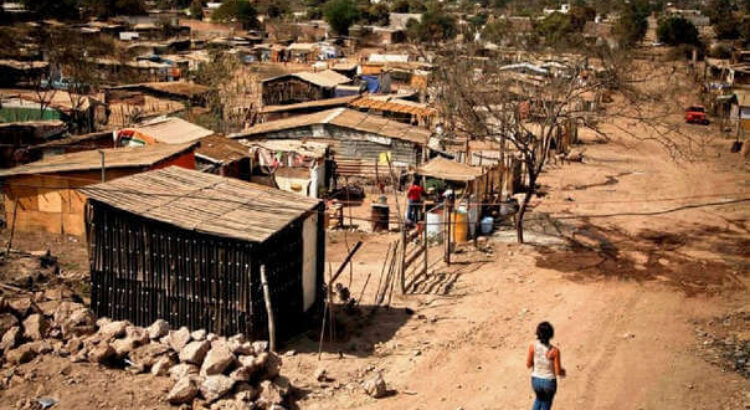

Los movimientos que gestan esos mundos nuevos, la resistencia, la lucha y la esperanza, asegura Zibechi, “siempre se ubicaron en la periferia”. Esos mundos donde los sectores populares tienen una fuerza importante en sus propios territorios, pueblos originarios, pero también negros, campesinos y periferias urbanas, “ya no esperan al mañana, ya existen hoy”.

Desde hace más de 30 años, Raúl Zibechi ha recorrido la América Latina insumisa. Es un viajero que acompaña movimientos y procesos sociales, así como educador popular y periodista, que forma parte del equipo de trabajo en Desinformémonos y en otros medios de comunicación.

Zibechi explica que su formación en los años 60 y 70 comenzó cual ferviente seguidor del marxismo-leninismo, que defendía la revolución, la toma del poder, la organizacion jerarquizada, la dirección con centralismo democrático y la conquista del poder. En ese tiempo era la puerta que abría el tránsito de un mundo nuevo a un mundo poscapitalista, socialista “o como se le quiera llamar”, hasta que “esa forma de ver el mundo entró en crisis”.

Era una crisis ideológica, aclara el periodista. “En principio pensaba que había entrado en crisis por el fracaso del socialismo real, pero luego me doy cuenta de que, además de eso, la irrupción de dos fuerzas sociales muy importantes, que son los pueblos indígenas y las mujeres, que esos mundos otros están tejidos, no con la producción de mercancías o valores de cambio, sino por la producción de valores de uso. Son básicamente un mundo de los cuidados, del sostenimiento y la reproducción de la vida”.

En Mundos Otros, Raúl Zibechi escribe que “uno de los obstáculos a superar en este proceso anticolonial era el propio concepto de movimientos sociales y de movimiento anti-sistémico, conceptos creados en contextos determinados”. Más adelante, Zibechi emplea el término de “sociedad en movimiento” para ubicar territorios y organizaciones territoriales, pero argumenta que las experiencias zapatista, kurda y de pueblos originarios en Latinoamérica lo llevaron al concepto de “pueblos en movimiento”, al que se suma el ingrediente de la autodeterminación.

Esos mundos, señala el escritor, “los encontramos en comunidades indígenas, en palenques, en espacios donde los sectores populares organizados recuperan territorios y van construyendo su vida en esos espacios, esos mundos no hegemonizados por el capital ni por el Estado ni por relaciones sociales patriarcales y coloniales capitalistas”.

Estados que mutan

Sin olvidar el papel del Estado y su desarrollo, Raúl Zibechi explica que éstos “han mutado radicalmente. Aunque no hay una fecha concreta de esa mutación, sí hay un periodo que podría llamarse periodo neoliberal, en los años 80 y 90, cuando los Estados se transforman bajo la hegemonía del capital financiero, pues antes el capital era básicamente un capital productivo, industrial”.

Explica que el Estado, en el periodo anterior, “contribuía a la formación de ciudadanos, el Estado-Nación, que defendía la soberanía nacional”. México, señala, es un ejemplo de ello, pues desde el Cardenismo, la soberanía nacional y la construcción de ciudadanos “es a través de la escuela, de los símbolos patrios y del trabajo”.

Fue un periodo en el cual “una familia podía llegar del campo a la ciudad, existía una fuerte migración interna, y a lo largo de una o dos generaciones podían tener una desarrollo ascendente. Llegaban a la ciudad como albañiles o mujeres que trabajaban en la limpieza, y después de un tiempo podían enviar a sus hijos o hijas a la Universidad. Eso fue una realidad en todo el mundo, y también en América Latina”.

Hoy en día, expone Zibechi, “la situación se han invertido, pues hoy la ciudadanía no tiene ningún valor y la soberanía nacional tampoco. Los Estados-Nación han sido secuestrados por ese uno por ciento que representa el capital financiero. El Estado ya no sirve más para crear ciudadanos ni para proteger a través de la salud, de brindar educación, de alentar la vida y la reproducción de las familias; sino que son parte del sistema de acumulación por robo, de acumulación por desposesión, como lo menciona el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, en el texto La Cuarta Guerra Mundial”.

Las formas en las que se traduce la guerra de despojo contra los pueblos se observa, agrega el periodista y acompañante, en el desplazamiento de comunidades enteras para convertir la naturaleza en mercancías. Esa política de capital, explica, “es apoyada y avalada por el Estado, en un proceso donde sus instrumentos, desde las fuerzas armadas y policiales hasta la justicia y un andamiaje institucional, facilitan el despojo, mercantilizando todo lo que puedan. Ahí es donde se encuentran las resistencias”.

“Ya no importa tanto quién esté en el gobierno, si es de derecha, izquierda, centro o lo que sea, porque la política y las acciones concretas se deciden en otro lugar, en los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un tribunal internacional de arbitraje al servicio del capital”, enfatiza Zibechi.

El proceso de secuestro del Estado por el capital financiero, como lo llama el autor, ha sido muy rápido, se produjo en muy poco tiempo, en un par de décadas. “Ya no depende a considerar que hay sectores o personas buenas dentro de esas institucionalidades, porque eso no cambia”, sentencia.

La resistencia en la periferia

Una de las cosas que ayudó a definir las periferias, expone Raúl Zibechi, fue estudiar a fondo el proceso de trabajo y resistencia en las fábricas de Uruguay y de las causas y el desarrollo de las rebeliones contra el sistema de explotación de la división social del trabajo, en lo que se llamó Fordismo y Taylorismo.

En este sistema de trabajo, explica, participaron “los obreros no calificados, la periferia de los obreros, y los obreros más calificados o una parte de ellos. Pero inicialmente esta periferia de obreros no calificados estaba en las secciones más ruidosas, más contaminadas en pintura, en aquellas secciones que implicaban una maquinaria terriblemente ruidosa, con frío en invierno y calor en verano. Ellos son los que se rebelaban. Esas rebeliones obreras no pasaban por los sindicatos, sino que los sindicatos las bloqueaban o intentaron bloquearlas, aunque en algunos casos hicieron un puente y a veces acompañaron esas luchas”.

Insiste en que existe una lectura en el movimiento obrero sobre “que el sindicato fue el centro de la lucha. Ha habido sindicatos muy buenos, pero siempre fue la base obrera y sobre todo los no calificados (periferia) en la industria los que tomaron la iniciativa”.

Ahora, explica Zibechi, son los pueblos originarios, los pueblos negros, campesinos y las periferias urbanas los centros de los movimientos, pero esto tampoco quiere decir que son todos los que participan en las luchas.

“Si uno mira con la lupa”, detalla el viajero y acompañante, “ve lo que existe en las comunidades, que algunos jóvenes y jóvenas toman la inciciativa y en el mejor de los casos consiguen arrastrar a buena parte de la comunidad, o a muchas comunidades en algunos momentos. Después viene la represión y lo que queda es un núcleo reducido, pero con convicciones muy firmes”.

Añade que son grupos no jerarquizados, que no responden a un aparato que funciona en el centralismo democrático, sino una organización de carácter comunitaria, con compromiso militante. “No hace falta estar en una organización jerarquizada para tener un firme compromiso con la vida, con la lucha y la resistencia. Además ellos tienen un diálogo con sectores más amplios, que cuando pueden se expresan”. Eso, resalta Zibechi, es el corazón.

“Las cosas funcionan en la vida con base en dos momentos: la expansión y la contracción. Cuando la represión es muy fuerte aparece la contracción y los pueblos se protegen, pero cuando hay condiciones se expanden. Sucede así en el invierno o en el verano con las plantas, con los animales, con la vida y con las luchas”, aclara el periodista.

“La vida son ciclos”, dice. “Eso es lo que pasa en las Juntas de Buen Gobierno, en Cherán u otras experiencias. Cuando la situación se pone muy dura, parece que las cosas se reducen al mínimo, pero luego vuelven. Lo digo para no desesperar, porque las cosas en este momento están pasando por una sequía muy depredadora, y tiene muchas raíces esa sequía, algunas en institucionales, otras represivas y otras vivenciales”, remarca.

Economías legales e ilegales

“Yo quiero desarmar la idea de las economías legales e ilegales para pensar que todo el sistema funciona como un mecanismo aceitado legal o ilegal, pacífico y con violencia, y que en cada momento se utiliza lo que conviene. Las llamadas economías ilegales o el narco no podrían existir ni sobrevivir sin un apoyo explícito de las Fuerza Armadas y policiales, del aparato de justicia y por lo tanto del Estado”, recalca el periodista Raúl Zibechi.

El concepto de lo legal y de lo ilegal, considera, “habría que aparcarlo, estacionarlo a un costado”, porque “uno puede decir que la economía capitalista es legal, pero fue fundada en el despojo. Cuando los Españoles llegan a la América no había propiedad privada, pero entonces usurparon tierras y le pusieron el nombre de los hacendados a las tierras, y así todo”.

Si miramos a largo plazo y miramos esto ciclos, cuenta el escritor, “vemos que la economía llamada legal siempre estuvo fundada en lo ilegal, en las fuerzas brutas, y se reproduce en buena medida de la misma manera. Hoy existe todo un aparato publicitario queriendo convencer a la población de que la sociedad funciona bien, sólo que existen malos muy violentos llamados narcos. Pero el sistema hoy funciona con base en el despojo, y las llamadas economías ilegales o narcos son complementarias de esas economías supuestamente legales”.

Un ejemplo que explica a la economía legal son las patentes de las semillas, dice. “Hoy en día se patentan semillas que durante milenios cultivaron los campesinos, pero llega Monsanto u otras empresas y se apropian de ellas, y el campesino ya no la puede seguir usando. En Colombia hay gente presa o asesinada por usar y guardar sus mejores semillas, algo que siempre hicieron los campesinos, para usarlas en la próxima temporada. Las semillas patentadas semillas que se suicidan, que ya no sirven para un segundo cultivo”.

Esta es una práctica de muerte, asegura Zibechi. “Es una economía de muerte y los campesinos lógicamente la resisten”. “La diferencia entre la economía legal e ilegal es mínima, es una cuestión de formas. Toda la economía capitalista, y en este periodo del capitalismo particularmente, se basa en el despojo, la muerte, el desplazamiento forzado y el genocidio, y eso o lo entendemos o nos llevan a la tumba sonriendo, porque creemos que estamos en la legalidad”, considera.

El escritor y periodista se pregunta, “¿cuál es la legalidad de la Guerra contra las Drogas?” En relación con las “economías ilegales”, dice, “éstas contribuyen porque les ayudan a despejar en los lugares donde existe oposición, y no es ninguna casualidad que en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y en buena parte de México, los narcos a quienes atacan no van contra el ejército ni el gobierno. Atacan a los pueblos que resisten. Sistémicamente son parte de lo mismo. Más que una alianza, diría que es un engranaje que funciona abarcando todas esas facetas”, concluye el periodista.

Frente a todo el engranaje sistémico de violencia y despojo contra la vida, sin embargo, Zibechi asegura que los movimientos y las luchas sociales, gestadas en la periferia, son el frente que no sólo resiste a las embestidas del Estado y el capital, sino que también, como parte de su resistencia, construyen y participan desde su cotidianidad los mundos otros, aquellos que abren paso a los nuevos mundos.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

Users Today : 10

Users Today : 10 Total Users : 35460701

Total Users : 35460701 Views Today : 20

Views Today : 20 Total views : 3419844

Total views : 3419844