Después de muchos meses de pandemia y a raíz de la incertidumbre y los cambios de hábitos prolongados en el tiempo por la Covid-19, muchos universitarios sufren, como otros colectivos, lo que la OMS describe como ‘fatiga pandémica’, una serie de síntomas en el estado de ánimo como el miedo, la angustia, el desánimo y la apatía. De hecho, como señala Federico Borges, profesor asociado del departamento de inglés y Lingüística de la UdL y formador de formadores virtuales, «se habla poco de cómo los universitarios están viviendo la fatiga pandémica. Es un problema de fondo y poco visible. Pero es una cuestión importante». Según este especialista en el rol del estudiante en entornos digitales, la poca visibilidad se explica por una «razón de supervivencia sistémica, es decir, por la misma voluntad de las instituciones universitarias de mantener la enseñanza en formato online». Ahora bien, a pesar de que se intenta normalizar una situación excepcional, el problema resulta mucho más complejo.

De la presencialidad a la virtualidad

El mundo universitario ha tenido que adaptarse con urgencia al nuevo contexto de emergencia sanitaria. Más allá de las restricciones y las medidas generales, la continuación de las clases presenciales en formato online ha sido el cambio que más ha afectado a los universitarios, «pese a no haber tenido elección ni formación ni tampoco modelos de cómo ser estudiantes virtuales», puntualiza Borges. De hecho, a pesar de que muchos de ellos están familiarizados con el mundo digital, el uso de las nuevas tecnologías en un contexto de ocio resulta distinto del de un marco de aprendizaje.

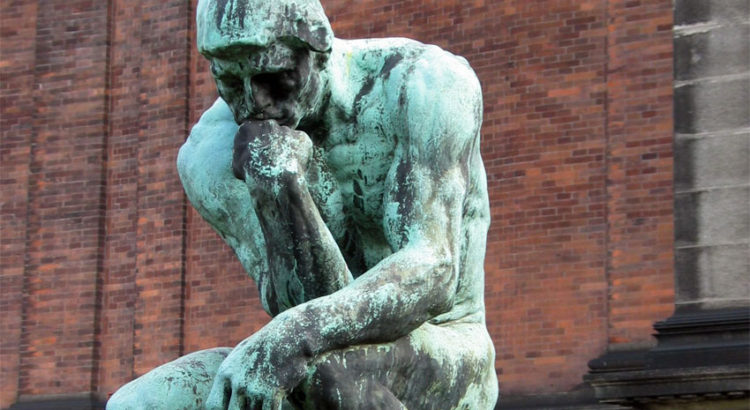

Según Borges, para saber cómo estudiar online, «hay que tener una competencia tecnológica. No se trata de escribir un whatsapp«. Borges, además, señala la importancia del factor emocional como un elemento clave para gestionar la formación online: «Para aprender en línea hay que saber controlarse, planificar la agenda, reflexionar y, sobre todo, aprovechar el tiempo a pesar de estar todo el día en casa, en el mismo espacio donde tienes que hacer todo: trabajar, descansar, disfrutar, relajarte, etcétera».

¿Cómo está afectando la pandemia a los estudiantes universitarios?

Si pensamos en nuestra condición de seres sociales con necesidad de contacto físico, no es lo mismo estudiar en un aula con tus compañeros que hacerlo frente a la frialdad de una pantalla. De hecho, para muchos universitarios, seguir las clases virtualmente, entre olas y restricciones durante tanto tiempo, se está convirtiendo en un gran esfuerzo.

Álex Howroyd, estudiante de 3º curso de Ingeniería Mecatrónica, considera que la pandemia le ha afectado bastante: «Antes, yo tenía un ritmo de estudio. Pero ha habido muchos cambios y hemos perdido una rutina que para nosotros es muy importante. Perdimos el hilo y ha sido complicado volver a un nuevo ritmo de estudio». Pau Busquets y Roger Howroyd, estudiantes de 3º de Marketing, insisten en la misma idea: «Ahora tienes que organizarte como puedas. Si no puedes ir a clase, todo es un poco más complicado», comenta Pau. Y Roger añade: «Este año se está haciendo mucho más duro que si fuéramos a clase. Se hace pesado y nos está costando mucho seguir el ritmo».

Sin embargo, al principio de la pandemia, durante los primeros meses, muchos de ellos veían con buenos ojos la continuación de las clases presenciales en formato online. «Nos confinaron al final del segundo año de carrera y, al principio, la idea parecía muy buena. Todo era nuevo y sólo vimos las ventajas como, por ejemplo, grabar las clases», comenta Laia Serra, estudiante de 3º de Marketing. Ahora bien, a medida que se alargaba la enseñanza virtual, Laia empezó a desmotivarse muchísimo y, con cierta apatía, admite que «hago mucho menos que antes, porque, ahora, si no te interesa la clase, desconectas el ordenador y adiós muy buenas».

Neus Armengou, estudiante de 3º de Matemáticas, comparte la misma opinión que Laia, y añade que «al principio, ni yo ni otros universitarios nos lo tomamos en serio. Creíamos que todo duraría menos y, en consecuencia, nos relajamos. Después, cuando nos dimos cuenta de que todo era más largo y crudo, a mí, personalmente, me costó mucho empezar a estudiar de nuevo. De hecho, el cuatrimestre me fue bastante mal y tuve que ir a recuperaciones».

Una de las estudiantes más críticas es Noemí Howroyd, estudiante de 2º de Comunicación Audiovisual en la UAB. Al inicio del confinamiento, como Laia y Neus, Noemí se sentía bastante tranquila. Explica que quedarse en casa no era un esfuerzo extra. Ahora bien, considera que desde su facultad «no se ha reaccionado bien. Ha costado mucho trasladar a la virtualidad algunas asignaturas». Y confiesa sentirse enfadada con la universidad: «Salvo algunos seminarios, me molestó mucho cursar todo el primer semestre online. Y, sobre todo, que, después de haberlo cursado todo online, nos obligaran a ir presencialmente a los exámenes», concluye Noemí.

De la falta de competencia tecnológica a la frustración

Durante el confinamiento, la única opción de las universidades para sobrevivir fue la virtualidad. Ahora bien, según Federico Borges, cuando llegó el confinamiento e irrumpe la formación online, «todos nos encontramos con una deficiencia general enorme. Muy pocos tienen los conocimientos digitales que permiten separar, por ejemplo, el ocio del trabajo, ni tampoco los recursos necesarios para no quemarse a lo largo del día frente a la pantalla». Una idea que, por ejemplo, corrobora Laia Serra: «No estamos preparados para gestionar una universidad online con tantos universitarios y menos por las tardes, porque estás más cansado. Cuando ya es tan tarde, sólo quieres cenar y desconectar. En la facultad todo es más dinámico, porque socializas».

De hecho, esta falta de competencia tecnológica en la enseñanza produce, según Borges, la frustración de muchos universitarios, ya que «la mayoría de las universidades traspasan directamente la formación presencial a un entorno digital. Ahora bien, esta traslación no encaja y se produce la frustración». En este sentido, a diferencia de las clases presenciales, donde ya desde pequeños socializamos y asumimos las competencias de aprendizaje de manera natural, en la formación online «no hemos aprendido todavía las competencias tecnológicas para aprender a ser estudiantes en línea, una enseñanza que requiere mucha más responsabilidad, y aún más cuando todavía no hemos tenido ni modelos ni orientación para serlo», concluye Borges.

El estado de ánimo y la rotura de las expectativas universitarias

Aparte de la frustración sobre cómo orientarse en el aprendizaje online, hoy en día, muchos universitarios procuran gestionar las emociones y los sentimientos relacionados con la fatiga pandémica. Hablan de tristeza, cansancio, pérdida de concentración, apatía, desmotivación, desorientación, inestabilidad, incertidumbre, etcétera. Por ejemplo, Pau Busquets confiesa que «estar en casa es más triste. Todo te molesta más y estás mucho más sensible. Pero, intentas adaptarte y verlo todo de otra manera». Álex Howroyd admite sentirse un poco frustrado, «porque mi carrera es muy abstracta y cursarla online la hace más difícil. Además, cuesta estar atento».

Por su parte, Noemí Howroyd explica que lleva casi un año sin salir de casa para evitar contagiarse y contagiar a las personas de su alrededor, y admite que «me está pareciendo una vida muy monótona. He perdido todo interés en estudiar o realizar cualquier proyecto personal. Hoy, mi motivación es cero para las clases online que tengo que cursar». Un sentimiento similar confiesa Alba Carrasco, estudiante de 2º de Humanidades en la UPF: «Siento impaciencia, tristeza y un poco de estrés por mis estudios universitarios».

Sin embargo, una de las cuestiones que más está afectándoles es la interrupción de la vida universitaria, concebida como una etapa significativa en la trayectoria vital y profesional de una persona. Álex opina con cierto pesimismo que «hemos perdido la juventud universitaria y, en teoría, son los mejores años de nuestra vida. Con las restricciones no hemos podido disfrutarla». Noemí asegura con contundencia «que no estoy disfrutando de la vida universitaria, que es lo que ahora debería estar haciendo. Sólo hago cursos online».

En cambio, en medio de esta situación, Roger Howroyd percibe un agravio respecto de otras promociones universitarias, y admite que «tengo la impresión de que nuestra generación parte con desventaja si la comparamos con otras generaciones no confinadas. Tengo mis dudas, pero tengo esa sensación». Laia Serra comparte la opinión de Roger: «En un futuro, tal vez algunas empresas piensen que no estudiamos correctamente por haber estudiado online».

En este sentido, sin embargo, Federico Borges explica que «yo intento luchar contra esta creencia de robo de los mejores años de la vida universitaria, la idea de que están perdiendo posibilidades por formarse online». De hecho, Borges afirma que «entiendo esa percepción, la comprendo. Pero esa idea debe matizarse». Y aclara: «Las dos formas de estudiar, sea online o presencial, pueden ser igualmente buenas o igualmente malas».

¿Cómo ven el futuro?

Hoy día, la realidad y las preocupaciones de los universitarios son similares. Muchos de ellos, después de la pandemia, han perdido el trabajo que compaginaban con los estudios. Es el caso, por ejemplo, de Roger: «Ahora mismo, estoy bastante desmotivado, porque perdí el trabajo». Y recuerda que «por las mañanas iba a trabajar, y luego, con el tiempo justo, comía, cogía la moto y me iba a la universidad por la tarde. Todo era muy físico. Había un agotamiento agradable, y ahora no lo tengo. De hecho, me cuesta no hacer nada por la mañana». Sin embargo, Roger no decae y confiesa qué espera del futuro: «Me gustaría tener un equipo de marketing con el que trabajar en una empresa de automoción».

Pau Busquets también sufre la misma situación que Roger, y explica: «El futuro lo veo jodido, sobre todo aquí en Cataluña y en España. Los salarios son bajos y la tasa de desempleo es de las más altas de Europa. No descarto ir a vivir fuera. Ahora, sin embargo, quiero sacarme la universidad con nota y aprender, porque si tienes un título universitario, pero no has adquirido ningún aprendizaje, no te sirve de nada».

Por su parte, Neus Armengou admite que le preocupa la estabilidad económica para poder independizarse; una opinión parecida a la de Noemí que, con elocuencia, sintetiza su opinión con dos palabras: «Dinero y trabajo». Y añade: «Por culpa del virus y del impacto en la economía ha sido más difícil pagarse los estudios». Finalmente, uno de ellos, Alex, concluye con una frase que incorpora dos palabras que resumen bien las emociones sobre el futuro de los universitarios: «Tengo esperanza de encontrar trabajo sin tener mucho sufrimiento».

The post Fatiga pandémica en las universidades: «Hemos perdido los mejores años de la vida» appeared first on El Diario de la Educación.

Users Today : 90

Users Today : 90 Total Users : 35459996

Total Users : 35459996 Views Today : 126

Views Today : 126 Total views : 3418591

Total views : 3418591