Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Durante los 9 meses de pandemia, el tema del incremento de la violencia de género por el confinamiento de las mujeres y niñas en sus casas, nunca estuvo en la agenda del gobierno, ni siquiera en las discusiones del Consejo General de Salubridad para la atención de la emergencia sanitaria como lo afirmó en su momento el canciller Marcelo Ebrard.

Cimacnoticias se dio a la tarea de investigar durante este tiempo si existe una estrategia del gobierno federal para atender y evitar que la violencia contra las mujeres y niñas aumente por el confinamiento durante la pandemia y la respuesta fue negativa. En esta segunda parte del reportaje “Covid-19: Más violencia feminicida, ninguna estrategia que la frente”, constatamos que el tema no existe para el gobierno, sino que reaccionó con acciones aisladas para responder los cuestionamientos internacionales y de las organizaciones feministas.

Como se documentó en la entrega pasada, los organismos internacionales, particularmente el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, advirtieron desde marzo pasado a los Estados sobre el posible incremento de la violencia contra las mujeres por el confinamiento.

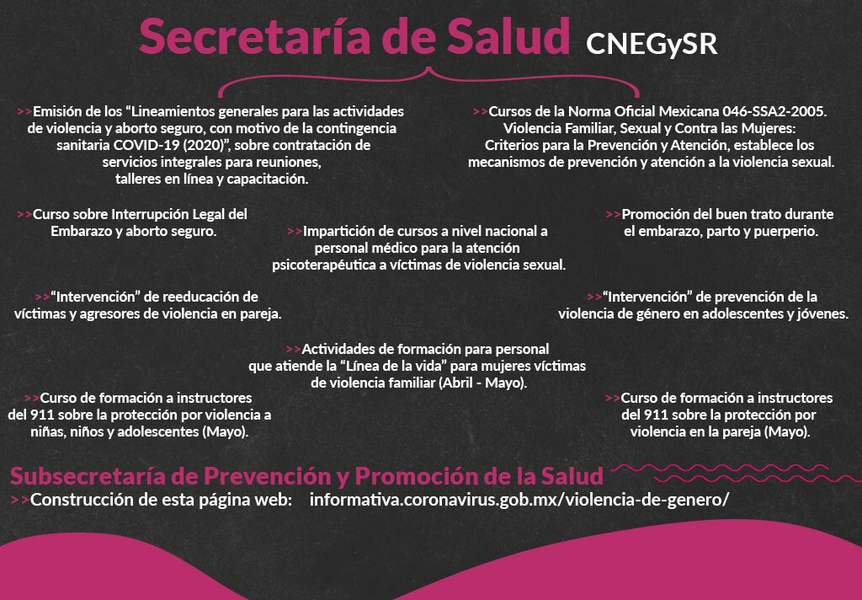

Para esta segunda entrega solicitamos vía transparencia, información a la Secretaría de Salud, de Relaciones Exteriores, a la Oficina de la Presidencia, a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y al Instituto Nacional de las Mujeres, que sustentara la declaración del canciller Marcelo Ebrard sobre la existencia de un plan con perspectiva de género para atender la problemática. Como respuesta, la Secretaría de Salud remitió las actas de las reuniones del Consejo General de Salubridad en las que se observa que la violencia contra las mujeres nunca fue tema de discusión.

La dependencia también señaló que la declaración de Ebrard: “se obtiene de la asistencia del Secretario de Relaciones Exteriores a diversas reuniones de trabajo con los integrantes del Gabinete Presidencial (entre los que se encuentran diversos representantes del Sector Salud), en el que se presentan datos e información con motivo de la preparación del plan para enfrentar la pandemia”.

Por su parte, la SRE respondió: “Dichas unidades administrativas manifestaron que tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos, no/no se localizó un Plan de Acción que incluya la perspectiva de género derivado de las acciones implementadas por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, por tal motivo, no es posible proporcionar información que dé respuesta a lo solicitado”.

No obstante, la cancillería adjuntó una lista de acciones que informó a la CIM –el único foro político hemisférico para los Derechos Humanos de las mujeres– sobre las acciones que ha desplegado para prevenir la violencia contra las mujeres durante la pandemia; la gran mayoría son conversatorios, diálogos virtuales, webinares y la publicación de algunos documentos.

Conoce aquí las acciones que México reportó a la CIM

Violencia contra las mujeres fue “agenda periférica”

Cuestionada en entrevista sobre las acciones de los gobiernos del mundo y en particular de México, para hacer frente a este tema durante la pandemia, la Secretaria Ejecutiva de la CIM, de la OEA, Alejandra Mora Mora, consideró que una de las razones en el fracaso de las acciones de los gobiernos fue que “el tema de violencia contra las mujeres no se ha colocado en los comités centrales de crisis en lo cotidiano sino que se ha visto como una agenda periférica que de vez en cuando anuncia la ministra de la mujer”.

Lo que se esperaba, dijo, es que los Estados entendieran que el diseño de toda la política pública no podía ser neutra ni dejar de contemplar que las mujeres y hombres tienen impactos distintos frente a la toma de decisiones. Por ejemplo, declarar esenciales los servicios de atención a víctimas de violencia (que sí hizo México) migrar a la digitalización los servicios de procuración de justicia para que las víctimas pudieran presentar sus denuncias; y garantizar medidas interseccionales, es decir, que observaran las diferencias entre las mujeres, como el origen étnico, la edad, el color de la piel, entre otras.

No obstante, los Estados tuvieron un error crucial: las mujeres no están tomando las decisiones sobre los temas de la pandemia, sino que a ellas se les delegó la agenda de la violencia contra las mujeres mientras los hombres, que son mayoría entre quienes toman decisiones, se mantuvieron al margen.

Por el contrario, observó Mora Mora, en ocho países del mundo que han gestionado de mejor manera la pandemia hay mujeres presidentas. “Eso tiene que ver con esos liderazgos de mujeres en los que el cuidado y la empatía son necesarios en este tiempo de crisis y son mejor manejados por las mujeres porque históricamente lo hemos hecho, no porque los hombres no puedan hacerlo”, observó.

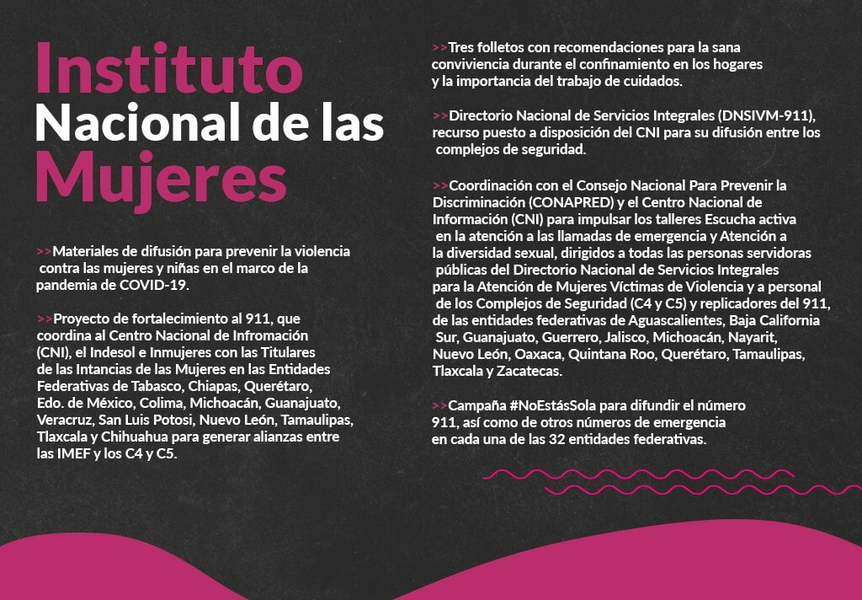

En el caso específico de México, la funcionaria aclaró que el MECSEVI tuvo que pronunciarse por los recortes a los Refugios para mujeres durante la pandemia, y se solicitó a nuestro país que se incrementara el recurso para su funcionamiento en el presupuesto de 2021; no obstante, reconocen que México tiene una buena ministra de la mujer (refiriéndose a la titular del Inmujeres, Nadine Gasman) “que entiende lo que está pasando en la situación de las mujeres y tienen un instituto fuerte”.

Pese a esto, luego de 9 meses, “lo que dijimos que iba a pasar pasó: el confinamiento exacerbó la violencia, impidió salir a las mujeres rápidamente a pedir ayuda y las decisiones gubernamentales no tenían la mirada de las mujeres”

Alejandra Mora Mora

No sólo se profundizaron las formas de violencia persistentes sino que se registraron nuevos patrones de violencia, entre ellos el aumento de los riesgos digitales para las niñas y niños, agresiones contra las mujeres del personal de salud que participa en la primera línea de atención de la pandemia; aumento de la violencia sexual contra niñas y niños; y el aumento en la carga de trabajo de cuidados para las mujeres en los hogares.

“En tiempos extraordinarios, las medidas son extraordinarias. No se podía creer que la forma de atención de la violencia podía ser la misma que antes del Covid, cuando ya había un diagnóstico malo al respecto”.

Alejandrra Mora Mora

En México, de enero a septiembre de 2020 hubo 2 mil 874 víctimas de muertes violentas de mujeres (feminicidio y homicidios dolosos), esto son 9 casos más que en el mismo periodo pero de 2019 cuando se registraron 2 mil 865 víctimas. Por otra parte las llamadas de emergencia al 911 por violencia de género tuvieron un aumento del 47 por ciento al pasar de 16 mil 849 en 2019 a 178 mil 31 en 2021. Asimismo, la Red Nacional de Refugios reportó que en abril de 2020, segundo mes del confimaniento, se registraron 3 mil 947 atenciones, esto es mil 911 más que en marzo y 916 más que en abril de 2019.

Para medir la violencia durante la pandemia el MESECVI considera 3 indicadores: 1) el aumento de solicitudes de auxilio o acompañamiento para víctimas, que en algunos países creció hasta 80 por ciento; 2) la cantidad de denuncias ante el poder judicial, que no creció por la imposibilidad de movilización de las mujeres y la poca flexibilización de requisitos; y 3) casos de feminicidio.

Mora Mora explicó que la situación de violencia de género no es igual para todos los países, ya que estos indicadores se comportan distinto en cada país. No obstante, el MESECVI observó en su informe “La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19” que en las Américas algunos países y gobiernos locales dieron cuenta de un incremento de hasta 80 por ciento en las llamadas a las líneas telefónicas que brindan atención y orientación en casos de violencia. Al mismo tiempo, las llamadas a líneas telefónicas por parte de hijas o hijos o familiares de mujeres víctimas de violencia también aumentaron con la cuarentena.

Varios países reportaron que a pesar de la disminución general de la criminalidad, se registró un aumento en los casos de violencia en el hogar, abuso sexual en niñas, casos de feminicidio consumados o frustrados, y casos de agresores liberados de prisión como medida para contener el COVID-19 que asesinaron a sus exparejas luego de su liberación.

Tras conocer estos nuevos patrones de violencia, el MESECVI alertó que lo más importante en este momento de la pandemia es que los gobiernos se centren en la prevención ya que todos los ejercicios de poder abusivos aún tienen como fondo la prevalencia de estereotipos.

Para ello, el MESECVI recomendó a los países en esta nueva etapa de Covid-19, aumentar la capacidad de albergues y refugios; digitalizar los servicios de atención; generar equipos de reacción inmediata, interseccionales e integrales (lo que precisó, sí se hizo en Costa Rica y Argentina); articular mejor la defensoría de Derechos Humanos; generar mejores estadísticas sobre la violencia contra las mujeres; y hacer una declaratoria de emergencia sobre cómo los cuidados están recayendo en las mujeres.

“No podemos seguir extendiendo los tiempos de las mujeres porque nosotras vamos a terminar confinadas en la casa y el mundo remunerado será sólo de hombres, y la reconstrucción de una sociedad no se hace sólo con la mitad de la población. Es una oportunidad para replantear las desigualdades, no puede ser que ésta no sea una lección de vida”, concluyó Mora Mora.

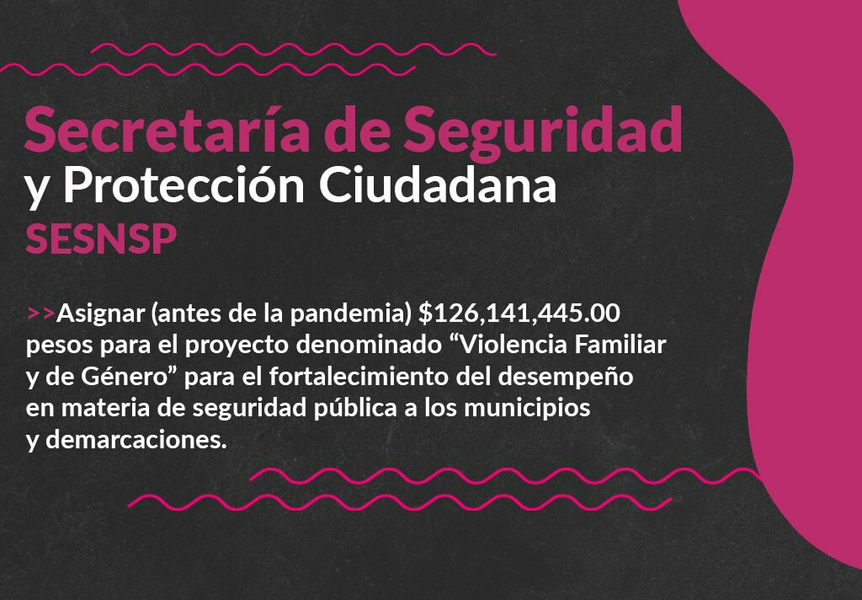

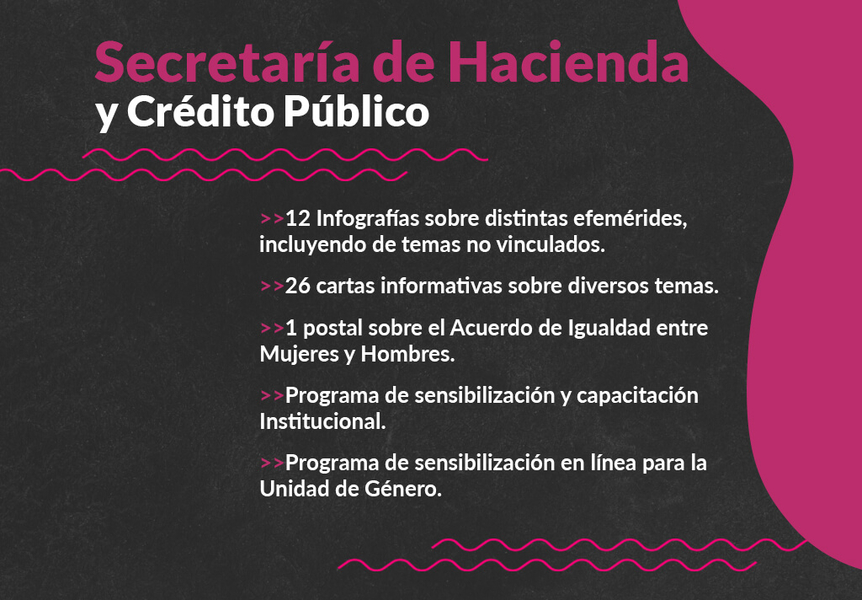

Conoce las respuestas que dieron las dependencias sobre las acciones que realizaron en estos 9 meses de pandemia para atender la violencia contra mujeres y niñas.

Por su parte, la Conavim –encargada de la política nacional para prevenir la violencia contra las mujeres– remitió una lista de acciones que reportó cada una de las entidades para atender a las víctimas de violencia. Todos los estados reportaron acciones distintas entre sí, las cuales van desde elaboración de infografías hasta emisión de comunicaciones interinstitucionales.

Fuente e imagen: CIMAC Noticias

:quality(70)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/T3WEA6YD5FH7POVJU6FH46F7M4.jpg)

:quality(70)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/ROYWP3UOKBEIJJA5TH2LRLH3GE.jpg)

Users Today : 0

Users Today : 0 Total Users : 35460982

Total Users : 35460982 Views Today :

Views Today :  Total views : 3420456

Total views : 3420456