Franklin González

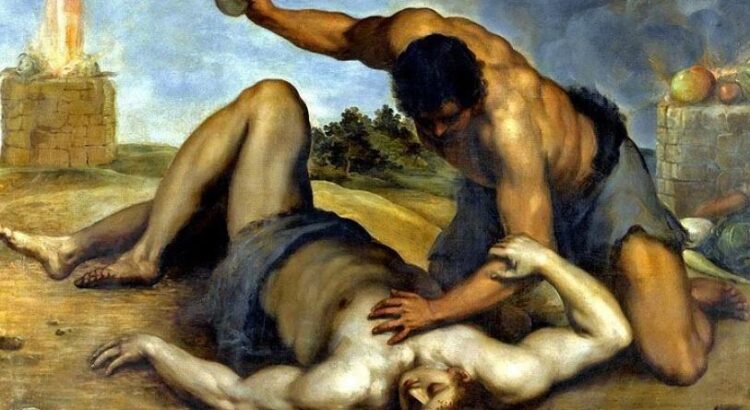

“El mundo ha elegido -es duro decirlo- el patrón

de Caín y la guerra es implementar el cainismo,

es decir, matar al hermano»(El Papa Francisco).

.

La humanidad pareciera encontrarse sumida en una suerte de barbarie por cuanto lo que retumba por todos los rincones del planeta Tierra es la palabra guerra. La situación en Ucrania, las hambrunas anunciadas para los próximos meses y años en África, la mayor caída de los salarios reales y de la inflación en Europa en los últimos 40 años o las masacres que se producen en otros espacios (Yemen, Somalia, Irak, Palestina), son realidades que no se pueden ocultar.

De allí que una afirmación que no puede negarse es que el mundo está sumido en guerra, por doquier. Es una guerra fragmentada, una guerra donde las expresiones son multimodales, porque es económica, financiera y monetaria; social (ganadores y perdedores); es espacial, tiene lugar en varios continentes; es por la hegemonía mundial; también sus expresiones políticas y en definitiva, es una guerra real y concreta, nada tibia y tampoco fría.

Una guerra económica, financiera y monetaria.

El 22/07/2022 el inversor estadounidense y autor del libro Padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki, ha hablado de que el mundo está en presencia del “efecto dominó” y advirtió que: «La inflación puede conducir a una gran depresión. Colapso inmobiliario. Las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 700 % respecto al año pasado. Comenzaron los despidos”.

La inflación en EEUU se disparó en junio, llegando al 9,1 %, cifra que representa el ritmo más rápido de incremento inflacionario en esa nación para un periodo de 12 meses desde noviembre de 1981. Además, el mercado inmobiliario continuó debilitándose en junio, con las ventas de viviendas y la demanda de hipotecas cayendo a un mínimo de 22 años, debido al aumento de las tasas de interés y los temores de recesión. Se han incrementado las ‘propiedades zombis’ como resultado de las ejecuciones hipotecarias, y en el segundo trimestre más de 1,3 millones de viviendas se encontraban vacantes, lo que representa 1 de cada 76 hogares en todo el país.

Los despidos están en el orden del día en varias empresas tecnológicas (Netflix y Microsoft) y también eso está presente en Wall Street, donde los principales bancos como JP Morgan y Morgan Stanley anuncian masivos recortes de personal.

Este inversionista se pregunta: «¿Podría ser este el comienzo de la depresión más grande de la historia?».

Se ha dicho que la guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trastornos de la cadena de suministro y el riesgo de estanflación afectan el crecimiento y que para muchos países será difícil evitar la recesión.

El Banco Mundial sostiene que la coyuntura actual se asemeja a la padecida en 1970 por las siguientes razones: perturbaciones continuas del lado de la oferta que favorecen la inflación precedidas por un período prolongado de política monetaria altamente acomodaticia en las economías avanzadas; perspectivas de menor crecimiento y vulnerabilidades de los mercados emergentes y las economías en desarrollo a la hora de aplicar una política monetaria restrictiva, necesaria para frenar a la inflación.

El FMI, a través de su jefa, Kristalina Georgieva, ha rebajado su expectativa de PIB mundial. Antes de la guerra en Ucrania sus pronósticos eran de un crecimiento del 4.9% de la economía global, pero ahora lo ha reducido a 3.6%, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estimaba un PIB mundial del 4.5%, pero con la guerra lo ha reajustado al 3%.

La estanflación ya es un hecho para el FMI y la OCDE y el Banco Mundial ve cierto “riesgo”.

El 14/07/2022, la Comisión Europea volvió a revisar negativamente su pronóstico para los países de la Unión Europea y la zona euro, y afirma que “los choques provocados por la guerra [en Ucrania] impactan en la economía europea de modo directo e indirecto, encaminándola hacia un menor crecimiento y una mayor inflación. El crecimiento rápido de los precios de los alimentos y los combustibles atiza la presión inflacionaria global, debilitando el poder adquisitivo de los hogares y obligando a los reguladores a responder con su política monetaria más rápido de lo que se suponía antes».

El 21/07/2022 el Banco Central Europeo anunció la elevación de los tipos de interés en 50 puntos básicos para frenar la creciente inflación en los países de la Unión Europea en medio de la crisis energética y política que atraviesa el bloque y se destacó que estas «nuevas e importantes» medidas permitirán que la inflación vuelva a situarse en su objetivo del 2 % a medio plazo.

La inflación interanual en la eurozona alcanzó el 8,6 % el mes de junio, frente al 8,1 % registrado en mayo y el mayor impulsor de la subida fueron los precios de la energía, que crecieron un 42 % en junio.

La divisa europea también ha pasado por su peor período en 20 años en medio de crecientes temores de una recesión. El 13 de julio, un día después de que el euro y el dólar alcanzaran la paridad, la moneda estadounidense superó a la europea.

Europa, golpeada por los efectos colaterales de la crisis ucraniana y las sanciones impuestas a Rusia, enfrenta también el riesgo de crisis de deuda de la zona del euro que presentan los países más endeudados del bloque.

Lo anterior está en pleno desarrollo y EE.UU. sigue utilizando el dólar como un instrumento para sancionar y saquear otros países, pero eso, como rebote, genera que se debilite la confianza global en el dólar y obliga a los países a usar monedas alternativas, como el Yuan y el Rublo, grandes ganadores hoy por hoy.

Una guerra social

La pandemia del Covid-19 no sólo ha traído encierro, confinamientos y mayores niveles de desigualdad. También ha traído muy buenas noticias para un selecto puñado de personas. El sumo de la riqueza mundial, esto es, el 0,1% del 0,1%, vivió en 2021 uno de sus mejores años. Las 20 mayores fortunas del mundo vieron crecer su patrimonio conjunto en 500.000 millones de dólares (440.000 millones de euros), casi un 30% más.

Hubo rotación en el primer lugar de los ganadores. El fundador de Tesla, Elon Musk, rebasó al fundador y propietario del 10% de Amazon, Jeff Bezos, gracias al estirón bursátil del fabricante de coches eléctricos. Las acciones de Tesla se dispararon un 50% en 2021 y acumulan dos años consecutivos de ganancias exorbitantes, y eso se traslada directamente a las cuentas particulares del empresario de origen sudafricano.

De esos 20 primeros puestos 14 son de EEUU. Las mujeres están en franca desventaja en esta competencia. Sólo aparece la francesa Francoise Bettencourt, heredera del imperio L’Oréal en el undécimo peldaño y Alice Walton de la cadena estadounidense de supermercados Walmart en la vigésima posición.

Mientras eso es parte de la realidad, el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, advirtió que una catástrofe de hambre inminente está a punto de explotar en los próximos dos años, creando el riesgo de una presión política global sin precedentes y dijo que es probable que la actual crisis de asequibilidad de los alimentos se convierta en un verdadero peligro a menos que se encuentren soluciones.

Beasley escribió: “Los mercados mundiales de alimentos se han sumido en la agitación, con precios altísimos, prohibiciones de exportación y escasez de alimentos básicos que se extienden más allá de las fronteras de Ucrania. Las naciones de África, Medio Oriente, Asia e incluso América Latina están sintiendo el calor de este conflicto”.

Según diversas agencias de la ONU, los niveles de hambre en el mundo volvieron a aumentar el año 2021 tras dispararse en 2020 debido a la pandemia del COVID-19, y este año, con la guerra de Ucrania y el cambio climático, existe una amenaza de una hambruna y una migración masiva a una “escala sin precedentes”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la edición 2022 del informe de seguridad alimentaria y nutrición de la ONU, sostienen que hasta 828 millones de personas, o casi el 10% de la población mundial, se vieron afectadas por el hambre el año 2021, 46 millones más que en 2020 y 150 millones más que en 2019.

“Hay un peligro real de que estas cifras suban aún más en los próximos meses”, dijo David Beasley, quien agregó que el aumento de los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania amenazan con empujar a los países a la hambruna y añadió “el resultado será la desestabilización mundial, el hambre y la migración masiva a una escala sin precedentes”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la guerra en Ucrania se ha sumado a los trastornos causados por el cambio climático, la pandemia del coronavirus y la desigualdad para producir una «crisis de hambre mundial sin precedentes» que ya afecta a cientos de millones de personas. Advirtió que el mundo se enfrenta a una «catástrofe» debido a la creciente escasez de alimentos en todo el planeta y «hay un riesgo real de que se declaren múltiples hambrunas en 2022″ y que “2023 podría ser incluso peor».

Guterres subrayó que las cosechas en Asia, África y América se verán afectadas, ya que los agricultores de todo el mundo luchan por hacer frente al aumento de los precios de los fertilizantes y la energía.

Repetirán los ganadores de esta guerra social, como se plantea en la Fábula de las abejas de Bernard Mandeville, lo siguiente: “Dejad, pues, de quejaros: sólo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal honrado. Fraude, lujo y orgullo deben vivir, si queremos gozar de sus dulces beneficios».

Una guerra que amenaza la existencia misma del ser humano.

Según del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, desde que empezó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el temor de una posible guerra nuclear aumentó.

Actualmente, nueve países en el mundo tienen control de 13.000 armas nucleares y aunque algunas naciones se destacan más que otras como Estados Unidos, Rusia y China, la investigación concluye que “no importa” a quiénes se ataquen con este tipo de armas, pues los impactos serían los mismos en todo el planeta.

En ese sentido, se han realizado distintas simulaciones de guerras nucleares globales para evaluar los efectos que estallidos nucleares pueden tener sobre la Tierra. Los escenarios simulados fueron diversos, pero en la evaluación de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia donde se utilizarían unas 4.400 armas nucleares de 100 kilotones (1 kilotón equivale a 1.000 toneladas) para bombardear ciudades y zonas industriales, los resultados fueron “incendios que expulsaron más de 330.000 millones de libras de humo y carbono negro” absorbiendo la luz solar, dirigidos a la atmósfera superior.

También se realizó una simulación más pequeña entre India y Pakistán. En esa prueba se planteó un escenario en el cual decidieran atacarse con 500 armas nucleares de 100 kilotones, lo que resultaría en arrojar de 11 millones a 103.000 millones de libras (46 000 000 millones de kilos) de humo y hollín a la atmósfera superior.

En cualquier caso, el equipo científico indicó que la liberación de humo y hollín bloquearía la luz solar en la Tierra y se perderían las cosechas de alimentos a gran escala.

Asimismo, en el primer mes, después de una explosión nuclear, las temperaturas caerían -10,56 grados Celsius, un cambio de temperatura mayor que en la última Edad de Hielo.

Así que la cuestión no es juego, más bien es muy sería para la existencia del planeta Tierra.

Una guerra por la hegemonía mundial

Como hemos dicho y se ha insistido en otros escritos, en el mundo actual si vive una lucha tripolar por la hegemonía del mundo. Sus actores están claros e identificados: EEUU, China y Rusia.

De esta guerra hablemos a través de dos verdaderos representantes del dominio occidental y de un disidente.

El 20/07/2022 el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, criticó a los políticos europeos actuales y señaló que no tienen puntos de referencia y no entienden cuáles son sus verdaderas tareas.

Kissinger afirmó en una entrevista con Bloomberg que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, a diferencia de líderes anteriores, no entienden cuál es su misión. Los líderes europeos no tienen sentido de la dirección y la misión. En este sentido, recordó al excanciller alemán Konrad Adenauer, así como al expresidente francés Charles de Gaulle y señaló que se daban cuenta de su misión y cumplían su papel.

También aseveró que el presidente estadounidense Joe Biden y las Administraciones anteriores se han dejado influir demasiado por los aspectos internos de la visión de China.

Por supuesto, es importante evitar la hegemonía china o de cualquier otro país, reconoció Kissinger, agregando que eso no es algo que se pueda conseguir con enfrentamientos interminables. Hay que recordar que a principios del mes de julio había dicho que no creía que había un líder trascendente en la escena mundial que respondiera a las necesidades de la época, que eso era doloroso y le preocupaba que el liderazgo no surja, en parte porque la naturaleza de la información ha cambiado tanto, que el impacto diario de los acontecimientos invalida la reflexión sobre su significado.

El 17/07/2022, Tony Blair, quien ocupó el cargo de primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007 y fue un prominente líder del Partido Laborista, en un discurso durante una conferencia anual organizada por la Fundación Ditchley, dijo: «Estamos llegando al final del dominio político y económico de Occidente. El mundo va a ser al menos bipolar y posiblemente multipolar» y señaló que «el mayor cambio geopolítico de este siglo vendrá de China, no de Rusia» y subrayó que se trata de «la primera vez en la historia moderna que Oriente puede estar en igualdad de condiciones con Occidente».

Señaló que el gigante asiático «ya es la segunda superpotencia del mundo» y que, aunque Rusia «tiene un importante poderío militar», «su economía es un 70 % del tamaño de la de Italia», por lo que el poder de Pekín «está en un nivel totalmente diferente». Asimismo, detalló que China «tiene más de 1.300 millones de habitantes: muchos más que toda la población junta de Europa y Norteamérica», mientras que «su economía se aproxima a la de EE.UU.». «Durante las dos últimas décadas, ha mantenido un compromiso activo y exitoso con el mundo estableciendo conexiones con respecto a las cuales, como puedo atestiguar, existe una profunda reticencia, incluso por parte de los aliados tradicionales de Estados Unidos, a ceder».

Indicó que las autoridades chinas actúan cada vez con más agresividad, no ocultan que tratan a los países occidentales con desprecio, se acercan a Rusia y quieren resolver por fin el problema de la isla de Taiwán, que se autogobierna con una administración propia y se muestra firme en su determinación de defender su soberanía. Pero en este último punto Pekín la considera una provincia de la República Popular China. «No me malinterpreten. No estoy diciendo que a corto plazo China vaya a intentar tomar Taiwán por la fuerza, pero no podemos basar nuestra política en la certeza de que no lo haría. Incluso dejando de lado a Taiwán, la realidad es que China, bajo el liderazgo de Xi [Jinping], está compitiendo por la influencia y lo está haciendo agresivamente».

Opinó también que Pekín no estará solo y tendrá aliados: Moscú y, posiblemente, Teherán y subrayó que Occidente «debería aumentar los gastos de defensa y mantener la superioridad militar», siguiendo lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al país asiático en cualquier escenario futuro, pero manteniendo al mismo tiempo los lazos con China, siendo pragmático pero no agresivo, y demostrando su voluntad de mantener relaciones de respeto mutuo.

Por último, instó a las naciones occidentales a hacer un mayor uso del ‘poder blando’ y dijo textualmente lo siguiente: «No solo China, sino también Rusia, Turquía e incluso Irán han estado vertiendo recursos en el mundo en desarrollo y echando gruesas raíces en las esferas de la defensa y la política. Mientras tanto, Occidente y las instituciones internacionales que controla han caído en la burocracia, han sido poco imaginativos y a menudo políticamente intrusivos sin ser políticamente eficaces».

Mientras que el 17/07/2022, el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov, recomendó a los países occidentales que «vuelvan a la tierra desde su mundo de ilusión» y manifestó que llegó la hora de «jugar limpio, no con las reglas de los tramposos, sino sobre la base del derecho internacional» y cuanto antes se dé cuenta todo el mundo de que no hay alternativa a los procesos históricos objetivos en cuanto a la formación de un mundo multipolar sobre la base del respeto al principio de la igualdad soberana de los Estados, que es fundamental para la Carta de la ONU y todo el orden mundial.

Asimismo, apuntó que, «si los miembros de la Alianza (se refiere a la OTAN) no son capaces de vivir según este principio y no están dispuestos a construir una estructura universal de seguridad y cooperación igualitaria, entonces que dejen en paz a todos los demás, que dejen de obligar a entrar en su campo con amenazas y chantajes a los que quieren vivir su vida con sensatez, que reconozcan el derecho a la libertad de elección de los países independientes que se respetan a sí mismos».

La guerra es espacial.

La guerra está en pleno desarrollo en muchos espacios del mundo.

En el viejo continente se desarrolla, con todas su secuelas, la guerra de Ucrania, que no ha debido comenzar nunca y ahora en el horizonte no se vislumbra su final.

En el continente africano, las guerras están en el orden del día. Aquí sólo hablaremos del caso de Somalia. Esta nación vive una de las peores crisis humanitarias del mundo, provocada por una grave sequía y el COVID-19 sumados a los efectos de décadas de conflicto. Unos 7,7 millones de somalíes necesitarán asistencia humanitaria en 2022, lo que supone un aumento del 30% en tan sólo un año. Este país, el más afectado por la sequía en el Cuerno de África, se encuentra en primera línea del cambio climático. Lleva tres temporadas consecutivas de lluvias por debajo de la media. A finales de 2021, más de 3,2 millones de personas se enfrentaron a una grave escasez de agua, alimentos y pastos, y casi 169.000 fueron desplazadas de sus hogares debido a la sequía.

La actual sequía ha devastado los medios de subsistencia y ha llevado a las familias al borde del desastre y existe un alto riesgo de que, sin ayuda humanitaria inmediata, niños, mujeres y hombres empiecen a morir de hambre. El ganado está muriendo de hambre y los precios de los alimentos, el agua y el combustible están aumentando rápidamente.

Y por si eso fuera poco, es probable que los conflictos y la inseguridad sigan siendo los principales motores de las necesidades humanitarias y los desplazamientos internos en Somalia a lo largo de este año.

En el continente asiático, encontramos en el Sur, la guerra que se libra en Afganistán desde hace décadas con resultados realmente devastadores para ese pueblo.

En Yemen, ubicado en el Oriente Próximo, la guerra dejó en 2021 más de 2.500 civiles muertos o heridos y obligó a unas 300.000 personas a desplazarse de sus hogares, elevando la cifra a 4.3 millones de 2015 al 2022 (Según la ONU). Al menos 47 menores fueron asesinados en este país entre enero y febrero de 2022.

En Asia Occidental se encuentra, por un lado, Irak que también sigue en guerra. Por ejemplo, el 20/07/2022, nueve civiles, entre ellos mujeres y niños, murieron y 23 resultaron heridos en el norte de ese país por supuestos disparos de artillería. Las autoridades iraquíes acusaron a Turquía y denunciaron una «violación de la soberanía del país» y amenazaron con «tomar represalias» y por el otro, está Siria, en guerra desde hace más de 11 años. Aquí, en este país, un 90 % de la población vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza. Dos tercios de ellos dependen de la ayuda humanitaria, mientras que más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria y, sin embargo, el Ejército estadounidense, irrespetando la soberanía y la integridad territorial de Siria, sigue ocupando los principales campos petrolíferos y regiones productoras de grano de Siria y transporta para otros países «petróleo robado» en los yacimientos petrolíferos sirios ocupado, en acciones que China ha calificado de bandolerismo.

Sobre el drama de Siria, los presidentes de Turquía (Recep Tayyip Erdogan), Irán (Seyed Ebrahim Raisi) y Rusia (Vladímir Putin), se reunieron en el llamado proceso de Astaná, amparado por la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, para buscar una salida a esa guerra.

Ante la gira reciente el presidente estadounidense, Joe Biden, por Oriente Próximo, el ambiente se ha calentado por esos lares.

Y en el continente americano también la guerra está presente. Tres países (Cuba, Venezuela y Nicaragua) en particular son objeto de guerra. Los que mandan en EEUU se “convencieron” que el instrumento de la guerra convencional o clásica no les da buenos resultados como otrora si lo fue. Ahora están acudiendo a las guerras de la tecnología comunicacional y en particular las redes sociales que, además de constituir hoy quizás el principal medio o instrumento de comunicación, representan un actor internacional de peso superlativo.

Ahora se utilizan herramientas de propaganda y estudios psicológicos combinados con el uso de esas redes sociales con el objetivo de desestabilizar gobiernos por medio de “manifestaciones de masas” en nombre de reivindicaciones abstractas como “democracia”, “libertad”, “defensa de los derechos humanos”, “ayuda humanitaria”. Buscan encontrar la “chispa que encienda la pradera”, genere un conflicto interno incontrolable y por esa vía se logre derribar y sustituir al gobierno “indeseable”, “represor”, “dictador” (“golpe suave”). Son las llamadas guerras híbridas. Una de la expresiones de esta guerra es aplicar “una política de asfixia económica» (bloqueo y medidas unilaterales, llamadas descaradamente sanciones) con el objetivo de provocar «estallidos sociales en el país». Todo ello acompañado por una «operación comunicacional de alta envergadura» para movilizar a los ciudadanos descontentos con los gobiernos. Las ONGs, la “sociedad civil” y los “defensores de los derechos humanos y la libertad” juegan papel de primer orden en esa guerra, que básicamente se fundamenta en el aprovechamiento masivo de los medios cibernéticos y en el “dominio de la mente”.

Una guerra que también tiene sus víctimas políticas

La guerra también tiene sus expresiones en la política y dos “líderes europeos” lo han padecido en carne propia. Por un lado, Boris Johnson, uno de los más entusiastas promotores de la guerra en Ucrania, que le hacía muchas carantoñas y el juego a EEUU, tuvo que dimitir a principio del mes de julio por una gestión gubernamental llena de muchos escándalos y el 21/07/2022, lo hizo el primer ministro italiano, Mario Draghi, tras perder mayoría parlamentaria y en medio de la crisis económica más grave en cuatro décadas, provocada por la pandemia y, además, adherirse a la promesa europea de independizarse del gas ruso.

La tasa de inflación de Italia aumentó en junio hasta el 8 % interanual, el nivel más alto desde 1986, principalmente por el alza en los precios de la energía, a causa de las sanciones con efecto adverso a Rusia.

Y el principal responsable de la guerra en Ucrania, Joe Biden, también es noticia permanente porque comete cualquier desaguisado cada vez que tiene una intervención pública o se le ocurre salir de su país. Es que ya se volvió habitual que en sus discursos tenga alguna equivocación grosera, por lo que sus lapsus en cierta medida ya tienen acostumbrado al público.

La salud de Joe Biden es un tema del que se viene hablando y cada vez con mayor frecuencia. En un discurso sobre el calentamiento global afirmó tener cáncer. Lo hizo casi como al pasar, sin atribuirle demasiada atención y como si se tratase únicamente de estadísticas: “Es por eso que yo y tantas otras personas con las que crecí tenemos cáncer y por eso, durante mucho tiempo, Delaware tuvo la tasa de cáncer más alta de la Nación”. Ante esto, la Casa Blanca tuvo que aclarar que su estado de salud estaba en condiciones para desarrollar sus funciones. Un nuevo lapsus de Biden que expondría una supuesta demencia.

Esta no es la primera vez que comete una equivocación durante su discurso. En abril tuvo dos episodios curiosos: primero junto a Barack Obama en la Casa Blanca y luego en un escenario durante su discurso en Auburn. Las dos veces saludó a personas imaginarias y quiso retirarse del lugar por una salida que no existía.

Y a principios de julio, en un homenaje a combatientes de la Guerra de Vietnam, puso la medalla al revés.

Lo anterior hace que cada vez se hable más de una posible demencia del presidente de Estados Unidos.

Recientemente la Casa Blanca confirmó que el mandatario dio positivo de Covid-19 y está transitando la enfermedad con “síntomas leves”.

Conclusión

Así está el mundo de hoy, caliente, muy caliente, en guerra permanente, y cualquier error o provocación puede ser fatal para la existencia misma del planeta tierra.

En este mundo donde “los trabajadores están siendo explotados, el planeta está siendo destruido y el capital sigue creciendo” (Douglas Rushkoff teórico estadounidense de medios digitales), diríamos que las contradicciones están incrementándose y la lucha de clases no está demodé, está viva y coleando.

Fuente: El Autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

Users Today : 4

Users Today : 4 Total Users : 35460021

Total Users : 35460021 Views Today : 7

Views Today : 7 Total views : 3418638

Total views : 3418638