Por: Abel Barrera Hernández

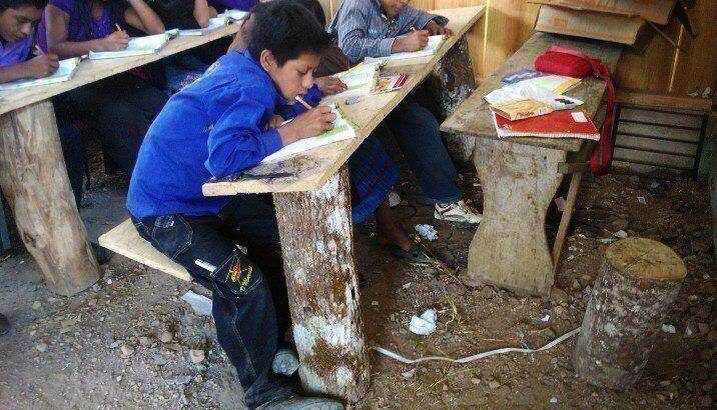

De los 480 estudiantes normalistas de Mactumactzá, 90 por ciento son indígenas. La mayoría pertenece al pueblo tzeltal, que convive con jóvenes de los pueblos tzotzil, tojolabal, zoque, chol y mam. Es la riqueza lingüística y cultural parte de la fortaleza de esta normal rural. Pese a sus raíces ancestrales, la educación que reciben es para reproducir la desigualdad social, al ser receptores de un modelo educativo centrado en el individuo y la servidumbre. En la normal han aprendido a luchar desde las aulas para no perder su identidad y mantener el sentido de justicia social que dio origen a este modelo educativo. Muchos jóvenes provienen de comunidades indígenas recónditas, donde no hay fluido eléctrico, ni caminos rurales. Hay normalistas que caminan más de 10 horas para llegar a San Cristóbal de las Casas. Es una osadía ingresar a la normal porque implica superar la brecha lingüística y enfrentar la discriminación de los ladinos, así como la hostilidad y racismo de los patrones y de la clase política vetusta.

El nexo con las comunidades indígenas forma parte de ese “espíritu público”, que intentó imprimir José Vasconcelos a las normales rurales, infundiendo en los estudiantes el sentido de sacrificio de la educación, como cualquier labor misionera. Es decir, educar para entregarse a una causa mayor. La pedagogía para la acción en las normales rurales fue concebida por Moisés Sáenz, bajo la influencia de John Dewey, en un modelo de “aprender haciendo”. Enfatiza el sentido práctico de la escuela que debe estar íntimamente ligada al entorno de los estudiantes. Esta metodología fue apropiada por las normales rurales, al transformarse en espacio abierto en constante interacción con las comunidades indígenas y campesinas. Para el ex subsecretario de Educación “la escuela rural libre de tradiciones y con un campo amplio de urgentes necesidades donde laborar, es la institución que más contribuirá a transformar México”. Este compromiso social de los estudiantes normalistas adquirió vigor con el autogobierno ejercido desde la base estudiantil, logro defendido con su sangre para mantener su autonomía y forjar el acero como futuros maestros rurales.

El normalismo rural hizo realidad el derecho a la educación para los hijos de indígenas y campesinos. La escuela-internado púbico y gratuito para mujeres y hombres, bajo un modelo formativo en que se combinan estudio y trabajo, es una conquista histórica que las nuevas generaciones de normalistas han preservado ante la privatización de la educación, promovida por los gobiernos caciquiles y neoliberales. El contexto en que surgen las normales rurales las hermanó con las demandas y luchas sociales de los indígenas. Este nexo entre escuela y comunidad definió el perfil educativo y el compromiso social de los normalistas cuya matriz cultural se cimienta en las comunidades indígenas. La combatividad de los estudiantes es producto de esta tradición organizativa, anclada en la conciencia social y política que adquieren desde que ingresan a la normal.

La vida en las normales implica una rigurosa disciplina en el estudio y en el trabajo, también formas de organización colectiva orientadas a cumplir con las tareas cotidianas para el correcto funcionamiento de su casa-escuela. Hay una observancia rigurosa de la actividad académica y del trabajo colectivo, así como de las tareas para emprender acciones orientadas a difundir sus demandas. Esta lucha tenaz ha propiciado reacciones irascibles de los gobernantes en turno.

Históricamente, las normales rurales son las instituciones que más ataques han sufrido, con la perversa intención de desaparecerlas. Por tratarse de actores incómodos de extracción indígena, se las criminaliza. Gobiernos caciquiles, como los de Guerrero, Chiapas e Hidalgo, además de emprender una campaña de odio, para justificar la represión, han usado la fuerza para someter y acallar sus demandas legítimas. Cárcel, gases lacrimógenos, balas de goma y armas de fuego se han usado contra los normalistas, que en todo momento abanderan el cumplimiento de su pliego petitorio, demandas básicas relacionadas con el aumento de la matrícula, aplicación de exámenes de manera presencial, apoyo económico para prácticas escolares, así como aumento del presupuesto para el comedor estudiantil, mejoramiento de la infraestructura del internado y los salones de clase. Esas demandas han desencadenado represión desproporcionada, por la que varios jóvenes han perdido la vida o la libertad.

En Mactumactzá, desde 2003, cuando Pablo Salazar Mendiguchía destruyó los dormitorios, el comedor y salones de clase para cerrar la escuela, los estudiantes mostraron su casta al resistir la ola represiva y reagruparse con las demás normales rurales. Rentaron algunas casas en la colonia Plan de Ayala para defender su escuela. Con movilizaciones y un trabajo muy intenso entre los estudiantes, recuperaron el comedor, algunos dormitorios y canchas de basquetbol. Con trabajo voluntario y cooperaciones reconstruyeron sus dormitorios. Pese a ello siguen en la precariedad y hacinados, al dormir más de seis personas en cuartos de tres por tres metros, adaptando literas de tres camas. Reciben 74 pesos diarios, para alimentos por estudiante. Tienen que sobrevivir con frijoles, huevos y sopas, y con el riesgo de que algún edificio se colapse.

Las carencias económicas que desde niños padecieron se multiplican ahora en la normal. Experimentan el odio racial de la población ladina y el golpeteo permanente del gobierno morenista de Rutilio Escandón. La postura inflexible de aplicar el examen de admisión de manera virtual, propició el desalojo violento de los estudiantes que protestaban en la caseta de cobro de la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Detuvieron a 74 mujeres que fueron recluidas en el penal de El Amate, y 19 varones que fueron vinculados a proceso, junto con dos indígenas desplazados de la comunidad de Chenalhó, que están en el Cereso 14 de Cintalapa.

La exigencia normalista de que las autoridades apliquen un examen presencial en un cuadernillo y lápiz, en lugar de aplicarlo en línea por la inoperancia de la conectividad en comunidades indígenas, profundizó la animadversión de Escandón, quien envió granaderos, para reprimirlos. El Ejecutivo está muy lejos de entender la historia de las normales rurales y su mística cimentada en el servicio a las comunidades. Ha tirado por la borda el papel que desempeñan los maestros indígenas en sus comunidades. Es una lucha sorda contra la desigualdad social y ahora, en plena pandemia, contra la desigualdad digital.

Fuente: www.jornada.com

Users Today : 247

Users Today : 247 Total Users : 35459842

Total Users : 35459842 Views Today : 414

Views Today : 414 Total views : 3418386

Total views : 3418386