Por: León Sarcos

Einstein, con su clásica objetividad, dijo que se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad, y el famoso general estadounidense Omar Bradley afirmará: Si continuamos desarrollando nuestra tecnología sin sabiduría ni prudencia, nuestro servidor se convertirá en nuestro verdugo.

El fin temporal de la belleza humana

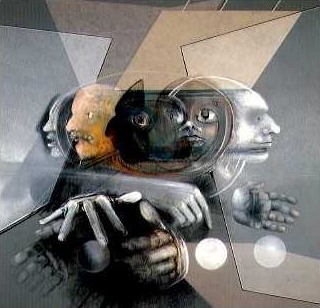

Hasta hoy, son pocos los desastres que lamentar por efectos de las grandes armas nucleares, pero no me cabe duda de que vendrán, y las nuevas tecnologías preparan el acta de defunción de las partes más bellas del ser humano:

La que nos distingue a unos de otros; la que se siente cuando temerario se aproxima el peligro o cuando sigiloso llega el amor; la que sonríe de pura alegría o deja caer las lágrimas del dolor cuando hay algo que nos duele; la de la iniciativa desprendida que nos distingue de la máquina; la del poder de la imaginación poética que nos lleva al borde de la locura y nadie puede usar de pretexto para internarnos; y especialmente, la de la agraciada magia de los dioses que por más de mil y una razones, desde los inicios, nos concedieron el sutil magnetismo de eros y la exclusiva y grandiosa facultad de poder decir con toda el alma ¡No!

La soberanía de las tecnologías digitales hoy es absoluta sobre todas las actividades del ser humano, hasta hacerlo objeto total de su dominio, como una cosa más, y convertir hasta sus emociones en objeto de intercambio y sus sentidos sujetos a la robotización.

El gran giro de Copérnico

Desde la revolución iniciada por Copérnico, que inició a la modernidad en el siglo XVI, el ser humano ha venido acumulando un exceso de confianza casi total en la ciencia y la tecnología para crecer y progresar en libertad, abandonando los estudios y las interrogantes acerca de los misterios del alma y el espíritu, los que nos hacen únicos y humanos.

A pesar de la evidente supremacía de lo tecnológico sobre el desarrollo humano, y las claras advertencias que han hecho pensadores y académicos de distintos orígenes e ideologías sobre los peligros que conlleva tal dominio, estas no habían pasado de ser reflexiones en voz alta que no habían logrado mayor trascendencia más allá de los recintos universitarios y de algunos círculos políticos.

La rebelión de los sesenta marcó un punto de inflexión en la lucha contra la tecnocracia cuando una parte minoritaria, pero adelantada, de la juventud norteamericana y latinoamericana la identificó y dio argumentos sólidos para la acción y el combate social contra ella, como la principal amenaza contra el futuro democrático.

El imperio de la tecnocracia

Nuestro enemigo no era solo la guerra de Vietnam, en auge en esos momentos, ni la discriminación racial, ni siquiera la pobreza, ni la condición de la mujer cuyo tratamiento podía ser atendido por la política tradicional, según los artífices del movimiento; se decía entonces:

La lucha suprema de nuestro tiempo se libra contra un oponente mucho más poderoso, precisamente porque es menos obvio y patente, al que denominaremos tecnocracia, forma social desarrollada en Estados Unidos más que en cualquier otra sociedad en el mundo.

En un magnífico libro el historiador estadounidense Theodore Roszak, titulado El nacimiento de una contracultura. Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su oposición juvenil, editado en 1970, afirmaba:

La tecnocracia no es simplemente una estructura de poder que controla una vasta influencia de naturaleza material; es la expresión de un gran imperativo cultural –óigase bien–, una verdadera mística profundamente refrendada por la plebe.

Jacques Ellul, en su The Technological Society, había escrito:

La técnica requiere capacidad de predicción y, en igual medida, exactitud en la predicción. Por consiguiente, es necesario que la técnica prevalezca sobre el ser humano. Para la técnica, es una cuestión de vida o muerte. La técnica debe reducir al hombre a un animal técnico, el rey de los esclavos de la técnica. La voluntad humana desaparece ante esta necesidad. Frente a la autonomía de la técnica no puede haber ningún tipo de resistencia humana.

Ellul fue un filósofo y escritor anarquista francés que consideró –y no se equivocó– que vivimos en una sociedad tecnológica, a la que denomina sistema técnico, cuyo modelo de racionalidad es la pura eficiencia. Para Ellul, el ser humano está constituido por varias dimensiones, a saber: poética, simbólica, religiosa, política, económica; pero “la tecnología ha desplazado a todas las demás para centrarse en la eficacia”.

Su propuesta consiste en una ética de ‘‘no poder’’, que se caracteriza por no colaborar con el sistema técnico. Para mí, la ética de Bartleby, el escribiente –el cuento de Herman Melville– contenida en la frase repetida reiteradamente en respuesta a las órdenes de su jefe: Preferiría no hacerlo.

El dominio absoluto de los técnicos

La tecnocracia es el régimen de los expertos y su rasgo distintivo es que, aun poseyendo un enorme poder coercitivo, prefiere ganar nuestra conformidad explotando nuestra profunda e íntima veneración por la visión científica del mundo y manipulando la seguridad y el confort de la abundancia que nos da la ciencia.

Por desgracia, nos hemos familiarizado con políticas totalitarias materiales en regímenes brutales que logran la integración con porra y bayoneta. Pero, en el caso de la tecnocracia, se llega a un totalitarismo muy perfeccionado porque sus técnicas son cada vez más subliminales. Técnicas que Byung-Chul Han se ha encargado de desmantelar en la época de la revolución digital.

La tecnocracia se desarrolla sin resistencia, a pesar de sus fracasos reiterados y escandalosos, especialmente porque la crítica que pretendidamente puede moderarla se empecina en analizar sus resultados bajo ópticas totalmente pusilánimes. Las raíces de la tecnocracia están sembradas sólidamente en nuestra cultura y se entrelazan en definitiva con la visión científica del mundo propio de la tradición de la cultura occidental.

Una de las ventajas que mejor califica a la tecnocracia y a las nuevas tecnologías como agentes supremos de control totalitario es que no tienen ideología, no son ni capitalistas ni colectivistas; participan por igual del libre intercambio o de las sociedades centralmente planificadas; no son partidarias ni de la derecha ni de la izquierda, ni nacionalistas ni imperialistas, funcionan como un instrumento de dominación, a la medida para todo tipo de sociedad donde el hombre pueda mantenerse en cautiverio mediante la acción directa de la fuerza o a través de la coacción subliminal del intercambio entre los seres humanos de todos sus potenciales rendimientos y de la explotación de todas sus facultades.

Afianzada la tecnocracia como régimen que ejerce, controla e instrumentaliza el poder en las sociedades libres y en las que no libres también, sin resistencia alguna después de las escaramuzas cuestionadoras contra ella que protagonizaron los jóvenes en el mundo entre los sesenta y los setenta, con la llegada de la revolución digital, a principios de los noventa del siglo pasado, estaban dadas las condiciones óptimas para la psicopolítica.

La psicopolítica de Byung-Chul Han

Chul Han dice que la psicopolítica no es otra cosa que un novedoso sistema de dominación que, en lugar de la fuerza del poder, utiliza la seducción inteligente que hace a los seres humanos piezas sometidas por sí mismas al entramado de su dominio. En este sistema el sujeto no es consciente de su sometimiento. La eficacia del psicopoder radica en que el individuo se cree libre, cuando en realidad es el sistema quien dirige sus pasos y explota su libertad.

Foucault afirmaba que desde el siglo XVII el poder no se manifiesta matando sino disciplinando. El poder del soberano es la espada: amenazar con la muerte. El disciplinario, por el contrario, no tiene la función de matar sino la imposición completa de la vida. El viejo poder cede ante la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida.

El poder disciplinario descubre a la población como una masa de producción y reproducción que administra meticulosamente. De ella se ocupa la biopolítica. La reproducción, las tasas de natalidad y mortalidad, el nivel de salud y la esperanza de vida se convierten en objetos de control reguladores. La biopolítica es la forma de gobierno, para Foucault, de la sociedad disciplinaria.

El problema, dice Han, es que creemos que no somos sujetos sometidos, sino un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa. Este tránsito del sujeto al proyecto va acompañado de la sensación de libertad. Pues bien, el propio proyecto se muestra como una figura de coacción, incluso como una forma eficiente de subjetivación y de sometimiento.

Las coacciones a la libertad

Vivimos, de acuerdo con Han, una fase histórica especial en la que la libertad misma coacciona. La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber ser. Nos encontramos en una situación paradójica. La libertad es la contrafigura de la coacción. La libertad, que ha de ser lo contrario, genera coacciones.

El sujeto del rendimiento, que se pretende libre, es en realidad un esclavo. Absoluto, en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. El sujeto del rendimiento absolutiza la mera vida y trabaja.

El neoliberalismo, según Han, es un sistema eficiente incluso para explotar la libertad. Se explota todo aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad, como la emoción, el juego y la comunicación. No resulta eficiente explotar a alguien contra su voluntad sin que disminuya el rendimiento. En la explotación ajena el rendimiento es pobre. Solo la explotación de la libertad genera el mayor rendimiento.

La libertad individual es una esclavitud en la medida en que el capital la acapara para su propia proliferación. Así, para reproducirse, según Marx, el capital explota la libertad del individuo: En la libre competencia no se pone como libres a los individuos, sino que se pone como libre el capital.

La mutación del capitalismo

El neoliberalismo, para Han, como una forma de mutación del capitalismo, convierte al trabajador en empresario y elimina la clase trabajadora sometida a la explotación ajena. No es la revolución comunista, como lo deseaban sus partidarios, es el mismo capitalismo en una de sus variantes que ha aliviado la vida enajenada del trabajador sometido a explotación. Hoy cada uno es un trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa.

No es la multitud cooperante que Antonio Negri eleva a sucesora postmarxista del proletariado, sino la soledad del empresario aislado, enfrentado consigo mismo, explotador voluntario de sí mismo, lo que constituye el modo de producción presente. Es un error, de acuerdo con Han, pensar que la multitud cooperante derriba al imperio parasitario y construye un orden social comunista. Este esquema marxista no es más que otra ilusión.

El régimen neoliberal transforma la explotación ajena en auto explotación que afecta a todas las clases sociales. Esto hace imposible la revolución social que descansa en la distinción entre explotados y explotadores. El aislamiento del sujeto de rendimiento explotador de sí mismo impide que se forme ningún nosotros político con capacidad para una acción común.

Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la distinguida inteligencia del régimen neoliberal. No deja que se forme resistencia alguna contra el sistema. Según Han, ya no trabajamos para nuestras necesidades, sino para el capital. El capital genera sus propias necesidades, que nosotros, de forma errónea, percibimos como propias.

La dictadura de la transparencia

Cuando apareció, la red fue acogida como un medio de libertad ilimitada. El primer eslogan publicitario de Microsoft, Where do you want to go today, sugería una movilidad y libertad ilimitada de la web. Pues bien, esta euforia inicial se muestra hoy como una ilusión. La libertad y la movilidad ilimitada se ha convertido en control y vigilancia.

En el caso de la transparencia, para Han es un dispositivo neoliberal. De forma violenta vuelve todo hacia el exterior para convertirlo en información. En el modo actual de producción inmaterial, más información y comunicación significan más productividad, aceleración y crecimiento. La información es una positividad que puede circular sin contexto por carecer de interioridad.

El secreto, la extrañeza o la otredad representan obstáculos para una comunicación ilimitada. De ahí que sean desarticulados en nombre de la transparencia. La comunicación se acelera cuando se allana, esto es, cuando se eliminan todas las barreras, muros y abismos. El dispositivo de la transparencia obliga a una exterioridad total a fin de acelerar la circulación de la información y la comunicación.

Para Han, nos dirigimos hacia la época de la psicopolítica digital. Que avanza desde una vigilancia pasiva hacia un control activo. Nos precipita a una crisis de la libertad con mayor alcance, pues ahora afecta a la misma voluntad libre. El Big Data es un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación.

Un poder inteligente

La siguiente advertencia, dice Han, es inherente al me gusta del capitalismo: Protégeme de lo que quiero. El poder inteligente lee y evalúa nuestros pensamientos conscientes e inconscientes. Apuesta por la organización y optimización propias realizadas de forma voluntaria.

El poder tiene múltiples formas de manifestarse. El que descansa en la violencia no representa el poder supremo. El solo hecho de que una voluntad se le oponga da testimonio de su debilidad. El poder está precisamente donde no esté tematizado. Cuanto más fuerte, más silenciosamente actúa. Sucede sin que se remita a sí mismo de forma ruidosa.

El poder sin duda puede exteriorizarse como violencia o represión, pero no descansa en ella. No es necesariamente excluyente, prohibitorio, torturador. No se opone a la libertad; incluso, puede hacer uso de ella. Solo en su forma negativa, se manifiesta como violencia negadora que quiebra la voluntad y niega la libertad. Hoy el poder adquiere cada vez más una forma permisiva.

La técnica del poder propia del neoliberalismo, a decir de Han, toma una forma sutil, flexible, inteligente, y escapa a toda visibilidad. El sujeto sometido no es siquiera consciente de su sometimiento. El entramado de dominación le queda completamente oculto. El poder inteligente, amable, nunca opera contra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Es más afirmativo que negador, más seductor que represor.

La presente crisis de libertad consiste en que estamos ante una técnica de poder que no niega o somete la libertad, sino que la explota. Se elimina la decisión libre en favor de la libre elección entre distintas ofertas. El poder inteligente, de apariencia libre y amable, que estimula y seduce, es más efectivo que el poder que clasifica, amenaza y prescribe. El botón de me gusta es su signo.

Tan destructiva como la violencia de la negatividad –dice Han– es la violencia de la positividad. La psicopolítica neoliberal, con su industria de la conciencia, destruye el alma humana, que es todo menos una maquina positiva. El sujeto del régimen neoliberal perece con el imperativo de la optimización personal, vale decir, con la coacción de generar continuamente más rendimiento. La curación se muestra como asesinato.

Epílogo de un idiota

Byung-Chul Han, en un último capítulo luminoso e inolvidable de su libro Psicopolítica,escribe:

Desde un comienzo, la filosofía está muy unida al idiotismo. Todo filósofo que genera un nuevo idioma, un nuevo lenguaje, un nuevo pensamiento, ha sido necesariamente un idiota. Solo el idiota tiene acceso a lo totalmente otro.

La historia de la filosofía es una historia de los idiotismos. Sócrates, que solo sabe que no sabe nada, es un idiota. Cogito ergo sum es un idiotismo. Una contracción interna del pensamiento hace posible otro comienzo. Descartes piensa al pensar el pensamiento. El pensamiento recupera el estado virginal al relacionarse consigo mismo.

Hoy parece que el tipo del marginado, del loco, del idiota ha desaparecido prácticamente de la sociedad. La total conexión en red y la comunicación digital aumentan la coacción a la conformidad considerablemente.

La violencia del consenso reprime los idiotismos. A la vista de la coacción a la comunicación y a la conformidad, el idiotismo representa una praxis de la libertad. El idiota es por esencia el desligado, el desconectado, el desinformado. Habita un afuera impensable que escapa a la conexión y a la comunicación…

El idiota es un hereje moderno. Herejía significa elección. El herético es el que dispone de una elección libre. Tiene el valor de desviarse de la ortodoxia. Con valentía se libera de la coacción a la conformidad. El idiota como Hereje es una figura de la resistencia contra la violencia del consenso.

El idiotismo se opone al poder de dominación neoliberal –yo diría que a toda forma de dominación–, a la comunicación y vigilancia totales. El idiota no comunica. Pues se comunica con lo incomunicable. Así se recoge en el silencio. El idiotismo construye espacios libres de silencio, de quietud y de soledad en los que es posible decir algo que merece ser dicho.

Ya en 1995 el gran filósofo francés Gilles Deleuze anuncia su política del silencio:

La dificultad hoy en día no estriba en expresar libremente nuestra opinión, sino en generar espacios libres de soledad y silencio en los que encontremos algo que decir. Las fuerzas represivas ya no nos impiden expresar nuestra opinión. Por el contrario, nos coaccionan a hacerlo. Qué liberación es por una vez no tener que decir nada y poder callar, pues solo entonces tenemos la posibilidad de crear algo singular: algo que realmente vale la pena ser dicho.

Post Scriptum

Del silencio, la quietud y la soledad nacerá una nueva cultura, tan radicalmente desafiliada y desafecta a los valores fundamentales de nuestra sociedad, que a nadie le parecerá siquiera un signo de una nueva cultura, sino que irá adquiriendo progresivamente los rasgos alarmantes de una invasión bárbara.

Aparecerán otros centauros, ebrios y furiosos de nuevo, los jóvenes futuros, herederos de las enseñanzas de los viejos sabios idiotas, que esta vez no serán echados de la fiesta del templo de Zeus –por Apolo el guardián de la cultura ortodoxa–, sino que serán ellos, como los cristianos primitivos, quienes escriban la historia.

La imagen de los centauros reproduce una patética experiencia en la historia de toda civilización: el enfrentamiento de dos culturas radicalmente distintas. Ese choque entre concepciones irreconciliables de la vida, en esta ocasión no será resuelta, como en el pasado, a favor de la ortodoxia.

Recordemos a los cristianos primitivos, que a pesar de la asfixia y sin esperanza por el Ethos y la clase social de la cultura oficial, supieron modelar a partir del judaísmo y los cultos mistéricos, una cultura minoritaria, pero muy sólida, que a la ortodoxia grecorromana tenía por fuerza que parecerle absurda y que sin embargo, perdura hasta nuestros días.

Porque lo absurdo, lejos de ser sentido como desgracia e idiotez, se convirtió en bandera triunfante de aquella comunidad.

Pues está escrito [clamó san Pablo] que yo destruiré la sabiduría del sabio y reduciré a cenizas el entendimiento del prudente… Pues los judíos piden un signo, y los griegos buscan la sabiduría… Pero Dios ha escogido a los ignorantes del mundo para que confundan al sabio; y Dios ha escogido a los débiles del mundo para que confundan a los poderosos. (I Cor 1:19, 22, 27).

Fuente de la información e imagen: https://www.cambio16.com

Users Today : 35

Users Today : 35 Total Users : 35460244

Total Users : 35460244 Views Today : 43

Views Today : 43 Total views : 3418938

Total views : 3418938