Por: Ariel Castelo Scelza, Seminario UCSC

Tres ejes de la exposición:

- – En transversal: mi práctica se llama Ludopedagogía

- – En esta coyuntura: mi experiencia fue la de alcanzar a

Alicia …

- – En prospectiva: mi sueño es alargar los horizontes

1 – En transversal: mi práctica se llama Ludopedagogía

Cada juego es una maquinita mágica en que está encerrada la vida, un pequeño mecanismo, un microcosmos. O mejor una microvida, una maqueta viva, un paradigma. (…) Y también en su condición de refugio (…) El otro lado del juego es la zona conjurada, relativamente segura del orden del mundo. 1

El juego auténtico siempre tiene un costado ciego. Una zona desconocida y de incertidumbre respecto de sus resultados. Es una de sus más grandes virtudes. 2

En transversal, me refiero a un extenso trayecto de vida que trasciende la circunstancia especial de esta pandemia de la Covid 19 por la que está atravesando el mundo entero.

Son aprendizajes de largo aliento, en los que nada es improvisado para el momento, sino que, por el contrario, todo ha sido experimentado en la acción práctica de jugar con la intencionalidad tanto profesional como política, tanto individual como colectiva, durante más de cuatro décadas.

El término seminario, con el que se nombra esta instancia de intercambio, ajusta a la perfección con mi intencionalidad última al compartir estas ideas y experiencias profesionales que no es otra que la de “seminar” o sembrar la seme -palabra que proviene del latín y significa semilla- del “deseo de jugar”.

Aun cuando imagino que lo más probable es que este deseo está germinando, acaso floreciendo o tal vez dando ya frutos desde tiempo atrás, dentro de cada una y cada uno.

Confieso que siempre tuve un particular placer en inventar palabras, un juego que seguramente tantas y tantos de uds. también hayan jugado.

Un juego que puede llevar un nombre tan sofisticado técnicamente como el de neologismos.

Para encuadrar esta breve exposición voy a explicitar el sentido que le doy a estos dos neologismos que aparecen en el título de la misma, Ludopedagogía y Episte-metodología.

Ludopedagogía: 3

Desde el año 2005 y con el objetivo de nombrar de manera diferencial el tipo de propuesta que veníamos investigando sobre el juego desde hacía más de quince años en Uruguay, conecté estas dos dimensiones específicas del saber y el hacer humano.

En primer término, la Lúdica, una zona, un territorio, una parte del fenómeno humano de ser, sentir y hacer, donde es posible construir entre la realidad y la no-realidad. Un espacio-tiempo donde hay lugar para que lo imposible se haga posible. Ciertamente una zona de transición desde la que poder mirar y re-inventar la realidad dándole otros sentidos y significados. Un terreno de juego.

En segundo lugar, la Pedagogía, como el campo de saber que tiene como objeto principal el conocimiento, su práctica y su enseñanza. En esta propuesta la intencionalidad es la de conocer las condiciones objetivas y subjetivas de la realidad, considerando como actor clave al sujeto que conoce, tanto al sujeto individual como al sujeto colectivo, en el inter-juego de aprehender para transformar.

Episte-metodología:

También la Epistemología se refiere al campo del conocimiento, pero entiendo que en un sentido más profundo respecto de comprender cuál es el modo en el que se produce el fenómeno del conocimiento.

Desde el año 2014, en oportunidad de haber participado como invitado en el Congreso llamado “Epistemologías del Sur” organizado por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en Portugal, dirigido por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, tomé la decisión de conceptualizar la Ludopedagogía como una “epistemetodología” queriendo expresar con ello un modo, una manera particular, un trayecto, claramente definidos por la secuenciación y los recursos didácticos elegidos para recorrerlo y, por proponer un qué y un cómo conocer.

Conocer para transformar, jugar para conocer. 4

La proposición es la de conocer la realidad a fondo y desde todos los ángulos que nos sea posible, comprenderla para así poder transformarla.

La Ludopedagogía es un proyecto político en tanto se propone incidir y transformar las condiciones de existencia de las personas, con la intención de mejorar su calidad de vida y conectar con el profundo sentido que posee la expresión originaria del buen vivir.

Jugar, es la manera de conocer esa realidad que propone la Ludopedagogía.

A continuación, y para ampliar estos conceptos comparto la transcripción de un fragmento de la LudoConferencia: El juego de los espejos presentada en el Coloquio Internacional Epistemologías del Sur, en Portugal el año 2014

… Proponemos una epistemetodología. De este modo quiero llamar a la aventura de alcanzar el conocimiento, y me refiero al conocimiento de la realidad, a través de una ruta peculiar y conmovedora con la que llegar a un puerto todavía desconocido. Es una manera de hacer el viaje que nos cambia el viaje, y por ello nos modifica también el destino, el lugar de arribo. Proponemos el juego como una metáfora del conocimiento de la realidad y osadamente, además, como una forma de intervenir en esa realidad para transformarla emancipatoriamente…

La Ludopedagogía es el modo que hemos creado y desarrollado para conocer la realidad de forma más íntegra, porque las acciones que ella provoca nos invitan a movernos del lugar común, cómodo y fácil de seguridad en el que usualmente elegimos pararnos

… La Ludopedagogía es el modo que hemos creado y desarrollado para conocer la realidad de forma más íntegra, porque las acciones que ella provoca nos invitan a movernos del lugar común, cómodo y fácil de seguridad en el que usualmente elegimos pararnos; desde otro ángulo tenemos otra perspectiva, vemos cosas que hasta ese preciso instante no habíamos detectado, no estaban en nuestro campo de percepción, y sin embargo ahora completan la imagen con fragmentos nuevos que componen un todo distinto. Re-descubrimos y reinventamos el conocimiento de la realidad.

RE-DESCUBRIMOS Y REINVENTAMOS EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD

El juego es una actividad libremente elegida, que otorga el permiso de transgredir normas de vida internas y externas; es un satisfactor sinérgico de necesidades humanas, que abarca la dimensión individual y colectiva y tiene incidencia en el ámbito social, cultural y político. (Memorias de la Parca – Libro/memoria del Ir Bienal Internacional del juego 1994 – Centro La Mancha)

La maravillosa virtud de este fenómeno es que nos permite vivenciar esta transgresión con placer, con alegría, con disfrute, con risa y con humor, con la afectividad a flor de piel y la piel dispuesta, con la cabeza abierta a la imaginación y la fantasía; con el cuerpo abierto a la comunicación y la expresión; con la razón atenta pero serena dejándole paso a la emoción y a la intuición.

Nos permite conocer a través, de y con, todas estas capacidades puestas al servicio de un sentido emancipatorio y humanizador de uno mismo, del otro y de lo otro.

Este modo de conocimiento se parece mucho más a la sabiduría. Conocemos con la razón, sabemos con el corazón.

CONOCEMOS CON LA RAZÓN, SABEMOS CON EL CORAZÓN

La acción de jugar puede ser una práctica para emanciparnos, ¿del poder que ostenta el modelo de cultura asentado en una estructura de la razón y que nos aleja de la aventura de la incertidumbre? ¿De un sistema educativo que parcela los saberes y que privilegia lo viso-auditivo como forma de conocer por encima de otros sentidos y otros saberes que nuestro cerebro percibe al margen de aquellos? ¿Del formato social que simplifica y reduce la comunicación humana al lenguaje hablado y la lecto-escritura y no explora ni potencia “otras lenguas” y otras sensibilidades y poéticas? ¿De la cultura del silencio y la dominación a través del lenguaje? ¿De las formas del conocimiento reguladoras y al servicio del paradigma dominante que asesinan otras formas alternativas de conocer? (Una epistemología del SUR – Boaventura de Sousa Santos)

Del juego lo que más nos interesa verdaderamente no es lo que hay que hacer para jugar sino lo que la acción de jugar hace suceder; son esos aconteceres los que provocan los sentires y los movimientos en las y los jugantes; son esas las cosas que se constituyen en valor, valor de lo acontecido, valor de vida puesta en juego.

Hablamos de otra forma del conocimiento de la realidad y en la cual concomitantemente, mientras alguien conoce de esta manera y con este vehículo peculiar que es el juego, se transforma a sí mismo y transforma su realidad circundante…

Me gusta hablar en “verbos”, me remiten al hacer, a la acción, a las prácticas. Por ello quiero cerrar cada uno de estos tres ejes elegidos para compartir estas ideas con un verbo que resume y sintetiza la esencialidad en cada uno de ellos. Para el primero, planteado como transversal, elijo el verbo jugar.

Existe un modo de jugar que puede ser funcional a diversidad de disciplinas y existe otra forma de jugar que siempre es esencial a la existencia humana.

2 – En esta coyuntura: mi experiencia fue la de alcanzar a Alicia…

De modo que ella sentada con los ojos cerrados, casi creía en el País de las Maravillas. aunque sabía que solo tenía que abrirlos para que todo se transformara en obtusa realidad.5

Uno de los principales conocimientos logrados a través de mi práctica ludopedagógica en esta particular situación por la que estamos atravesando: la pandemia, la emergencia sanitaria, el colapso económico, las crisis políticas, ha sido sobre el acto de “comprender”

En el mundo del describir y el explicar, -qué es el mundo del conocimiento

(tecnociencia)- estamos acostumbrados a detectar problemas y diseñar soluciones. Es legítimo en el ámbito del conocimiento. Pero no funciona en el ámbito del comprender. Allí no hay problemas, hay transformaciones de las cuales somos parte. 6

A diferencia que en el acto de “entender y explicar” en el acto de “comprender” me siento parte de la circunstancia. Para el caso, la situación de emergencia sanitaria universal y, busco provocar su transformación vinculando para ello, el hacer lúdico y el jugar, mi práctica de siempre, con el aislamiento y la distancia, es decir con la obligación generada por la circunstancia.

La sensación que tengo es la de haber atravesado el espejo, como Alicia lo hizo en su “País de maravillas” para descubrir un universo de posibilidades nuevas, distintas a las conocidas, inimaginadas, al menos por mí.

En este punto quiero compartir con uds. uno de los hallazgos alcanzado en mi práctica lúdica bajo este contexto singular y aggiornada a la contingencia sanitaria que me propuso incursionar en el formato de lo que me gusta llamar “presencialidad a distancia” a diferencia de “virtualidad”.

Creo de valor rescatar que sin lugar a duda es diversa pero igualmente no deja de ser un modo de estar y de ser “presentes”, no es una ficción, es un tiempo compartido sin compartir el espacio físico, no deja de ser tan real, es un tiempo de vida que no tiene “devolución”, es parte de nuestro devenir en caso de tomar la decisión de atravesarlo.

Pude comprender en mi intento obstinado y resiliente de sostener el juego bajo estas circunstancias que también es posible emocionar, tocar la sensibilidad y afectar la piel, humanizarnos a través de una pantalla, jugando.

No hablo de algo que pretende sustituir lo insustituible.

El beso, el abrazo, la caricia y todo lo que solamente existe cuando se encuentran los cuerpos, afortunadamente no tiene otro modo de existir que el de la excitación epidérmica.

Sin embargo, creo que es posible y deseable bajo estos imperativos proponer una estrategia de aproximación, de sostén del deseo, de búsqueda en lo distante que aproxima.

El obstáculo principal no lo ubico en la técnica o la tecnología que se debe utilizar, con sus beneficios y sus adversidades intrínsecas sino en la incapacidad de trascenderla para encontrar el modo de sostener la intencionalidad, el interés y el deseo de lo que verdaderamente importa, de lo que tiene valor y sentido para correr los riesgos según el sentir y el comprender de cada una/o de nosotras/os.

Dar este paso hace poco más de un año atrás, fue un acto de transgresión y subversión que me impuse a mí mismo y a buena parte de mi elegida indoctrinación, de mi comodidad aseguradora y de mis miedos oscuros.

Estas son las razones por las que, para este segundo eje, propuesto como un modo de ubicarse en la situación y el contexto de actualidad, elijo el verbo exorcizar. Atravesar el espejo, romper el límite, liberar la oscuridad, arriesgar para cambiar.

3 – En prospectiva: mi sueño es alargar los horizontes

Tengo el propósito de trascender, de aprender y de aprovechar social y políticamente la circunstancia por la que nos hemos visto obligados a atravesar.

A modo de ejemplo mencionaré uno de sus impactos que percibo en clave de valor positivo. El mismo lo refiero a mi práctica específica, pero entiendo que puede tener el mismo sentido para otras tantas prácticas profesionales y humanas libertarias.

Hoy y bajo este formato de “presencialidad virtual y/o a distancia” se abre la posibilidad de llegar, en mi caso con la propuesta de la Ludopedagogía, a personas que pueden estar en sitios alejados y en lugares que físicamente quizá nunca hubiese logrado alcanzar.

No es poca cosa, políticamente hablando, poder “alargar los horizontes”.

Es la oportunidad de ampliar y amplificar los impactos de nuestras ideas, pensamientos y propuestas con la intención de contribuir a humanizar y mejorar el mundo que habitamos. Es el momento de apasionarnos con una transformación en paz y con rebeldía. Es un tiempo también para enamorarnos con alegría, por existir.

Para el último de los tres ejes expuestos mi elección es por el verbo erotizar. 7

Movilizar la pasión para que nos empuje con caricias hacia la utopía.

Profundamente agradecido a la Universidad Católica de la Santísima Concepción – UCSC de Chile y en particular a la estimada colega Sonia Stevens por esta invitación y, a todas y todos uds. por la escucha.

17.05.2021 en Ciudad de la Costa, Uruguay

Seminario UCSC, Chile – Prof. Ariel Castelo Scelza, Uruguay

eiludopedagogía@gmail.com(link sends e-mail)

IMÁGENES

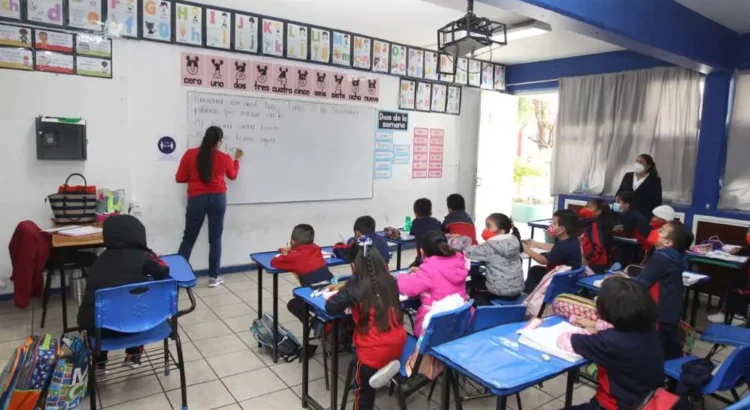

Gente jugando. Diferentes juegos

1 Graciela Scheines – Juegos inocentes, juegos terribles

2 Ariel Castelo Scelza – Intervención en Video – Construcción de EPyCA, Argentina – 2020

3 Ariel Castelo – Formación en Ludopedagogía. Inscripción de obra en Biblioteca Nacional – 2009

4 Ariel Castelo – Parafraseando a Carlos Nuñez Hurtado, Educar para transformar, transformar para educar, México 1986

5 Lewis Caroll – Alicia en el País de las Maravillas

6 Manfred Max Neef – El acto creativo, Chile 1991

7 Massimo Recalcati – La hora de clase. Por una erotización de la enseñanza 2016

Fuente de la información e imagen: https://www.topia.com.ar

Users Today : 35

Users Today : 35 Total Users : 35460244

Total Users : 35460244 Views Today : 43

Views Today : 43 Total views : 3418938

Total views : 3418938