Por: Pluma invitada

En la historia educativa de nuestro país, el estado de México se había convertido en el territorio de la Maestra como se le conoce a Elba Esther Gordillo Morales. No existía acción que no pasara por sus manos, Defina Gómez Álvarez, es originaria de dicho estado. En su trayectoria tuvo algo que ver con la Maestra y este acercamiento indirecto si se quiere, fue en las elecciones para gobernador en dicho estado. Delfina Gómez contendió en contra de Alfredo del Mazo, este último resultó ganador después de poner en juego toda la maquinaria electoral del PRI, Delfina tuvo el apoyo de Rafael Ochoa (operador político de la maestra) y de Ferrando González, yerno de la maestra, ambos forman parte de su círculo cercano.

Esta señal puede dar pie a enrarecer el análisis en la reciente designación de Delfina Gómez, como titular de la SEP y pocos días después del anuncio, el presidente López Obrador en la mañanera de 28 de diciembre hablaba de agilizar el relevo en la dirigencia del SNTE.

La disputa por la dirigencia nacional del SNTE, será sin lugar a dudas en el año 2021 uno de los puntos críticos que le tocará a Delfina Gómez, pero otros puntos sobre el estilo de gestión, también son importantes.

El Proyecto y el equipo

Se ha criticado fuertemente a administraciones anteriores por cambiar o relevar al titular de una de las dependencias más importantes a mitad del sexenio, la 4 Transformación y el gobierno de López Obrador ha caído en el mismo vicio ¿Por qué? ¿por tener un estilo de gestión incompatible con el antecesor Moctezuma Barragán al que tanto presumió AMLO? ¿o porqué ya están pensando en las elecciones del 2024?

El proyecto educativo del actual gobierno es un amplio acuerdo nacional por instaurar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), los equipos de colaboradores son de distintos matices, desde los que vienen de gobiernos anteriores hasta ex militantes de izquierda institucional como es el caso de Luciano Concheiro en la Sub secretaria de Educación Superior. Bajo este contexto lo que surgen son muchas preguntas y unas pocas hipótesis.

¿Ratificará Delfina Gómez el equipo de trabajo que le hereda Moctezuma Barragán, o llevará a su gente? Con los nuevos personajes en la estructura superior de la SEP, ¿estos personajes serán cercanos a Elba Esther Gordillo? ¿Qué opinan los investigadores del país como el caso del COMIE o la masa crítica de académicos diseminados en las principales universidades el país? ¿la NEM tendrá continuidad o Delfina Gómez trazará nuevas líneas o nuevos ejes de desarrollo educativo para el país? ¿se hablará de una reforma de largo aliento en tan solo 3 años o todo quedará en parches y remiendos para salir al paso? ¿y qué hay con la deuda pendiente con el magisterio nacional?

Como podrá verse las preguntas son diversas surgidas de distintos flancos. El cambio o el relevo se venía venir, pero no con una designación que traerá mayores tensiones en el aparato educativo del país. Es difícil pensar en un personaje para un puesto tan ambicioso e igualmente comprometedor. Es plausible saber que la nueva titular de la SEP, es egresada de la UPN institución a la que yo pertenezco y que su extracción es haber sido maestra frente a grupo de educación primaria. que es la segunda mujer que ocupa ese cargo en toda la historia también es digno de aplaudirse. Pero después de ello, hay muy pocos argumentos que se tornen convincentes para ocuparse del segundo lapso del actual sexenio de la posición más importante de educación en este país.

Con los casi nulos elementos que manejo, la hipótesis que quisiera aventurar a futuro, es que Delfina Gómez caerá en una especie de pragmatismo político – pedagógico, echará mano de un grupo de colaboradores entre los que ya están y los que llegarán y la SEP servirá como plataforma de lanzamiento para el oportunismo y el futurismo político de MORENA. Poca Pedagogía y si mucha política es lo que se espera.

Solo nos resta esperar a que pasen los primeros meses del año 2021 para darnos cuenta cuál será el rostro y el estilo de gestión que le imprimirá Delfina Gómez al frente de la SEP.

A esperar…

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-nueva-titular-de-la-sep-bajo-la-sombra-de-elba-esther-gordillo/

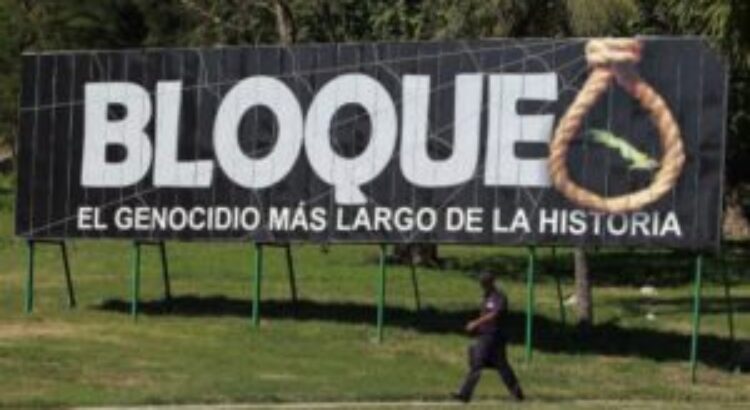

La obsesión bipartidista contemporánea radica en lo que significa Cuba desde el 1 de enero de 1959 para América Latina y el Caribe. A pesar del continuo bloqueo no existe el hambre, ni la miseria, ni la falta de acceso a la salud o la educación como en tantos países de la región que han recibido miles de millones de dólares de los organismos internacionales para -supuestamente- mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías postergadas históricamente

La obsesión bipartidista contemporánea radica en lo que significa Cuba desde el 1 de enero de 1959 para América Latina y el Caribe. A pesar del continuo bloqueo no existe el hambre, ni la miseria, ni la falta de acceso a la salud o la educación como en tantos países de la región que han recibido miles de millones de dólares de los organismos internacionales para -supuestamente- mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías postergadas históricamente

Users Today : 93

Users Today : 93 Total Users : 35459688

Total Users : 35459688 Views Today : 173

Views Today : 173 Total views : 3418145

Total views : 3418145