Es uno de los principales exponentes de la pedagogía crítica y respalda la experiencia de Porto Alegre, donde desde 1988 en varias escuelas públicas la comunidad escolar decide cómo invertir su dinero y qué enseñar en el currículo. «Sin duda mejora la educación», asegura. Respecto de las políticas que persiguen el lucro, «muchas de estas políticas son copias de políticas fracasadas del norte. En Estados Unidos, la búsqueda del lucro nos ha llevado a Donald Trump», lamenta.

Una visita a Chile realizó este mes el académico estadounidense Michael Apple (Paterson, 1942), en el marco de la presentación de su último libro, ¿Puede la educación cambiar la sociedad? (Ediciones LOM).

«Venir acá es venir a aprender y a mostrar solidaridad», cuenta, junto con manifestar su alegría por la aceptación de sus obras en nuestro país, que visitó por primera vez en 1996.

Apple fue un gran amigo de Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño obsesionado por iluminar con la educación a los sectores populares de nuestra sociedad, una preocupación que el estadounidense comparte.

«Chile me enseña lo resiliente que puede ser la gente y cómo luchan. Si puedo ayudar, lo haré», expresa.

Un sistema segregacionista

Apple, académico de la Universidad de Wisconsin y uno de los principales representantes de la pedagogía crítica, está convencido de que la educación puede transformar la sociedad y de eso habla en su último libro. El tema es qué tipo de educación para qué tipo de sociedad.

«La evidencia muestra que las instituciones de lucro llevan a más desigualdad, destruyen el futuro de estudiantes de la clase trabajadora, donde las universidades se chupan el dinero de los alumnos más pobres. Muchas de estas políticas son copias de políticas fracasadas del norte. En Estados Unidos, la búsqueda del lucro nos ha llevado a Donald Trump», lamenta.

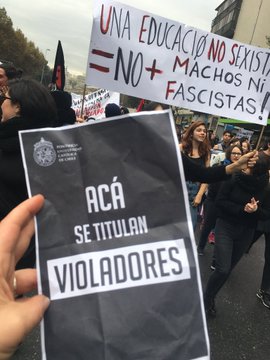

«Chile ha sido un laboratorio de, en mi opinión, malas políticas educacionales», afirma en alusión a las políticas neoliberales como losvouchers y la «libertad de enseñanza» de inspiración estadounidense, que critica por su sesgo segregacionista y por estar centradas en el mercado y los beneficios económicos.

«La evidencia muestra que las instituciones de lucro llevan a más desigualdad, destruyen el futuro de estudiantes de la clase trabajadora, donde las universidades se chupan el dinero de los alumnos más pobres. Muchas de estas políticas son copias de políticas fracasadas del norte. En Estados Unidos, la búsqueda del lucro nos ha llevado a Donald Trump», lamenta.

«Es una tragedia y el actual gobierno comete algunos graves errores al respecto», señala, con miras a la reciente decisión del Tribunal Constitucional de avalar a las entidades con fines de lucro.

¿Funcionan estas políticas?

¿Funcionan estas políticas neoliberales? ¿Qué tipo de persona crean? Es una de las razones por las cuales se ha dedicado a estudiar el caso chileno.

«La educación es fundamental para la transformación social», algo que incluso la derecha ha comprendido, comenta. Y en Chile, por cierto, han tenido resultados: el académico la vincula directamente a una democracia de «baja intensidad»

«Es la democracia de los mercados, donde eres conocido como un consumidor». Allí, la libertad de elegir «beneficia a las personas con dinero», porque el mercado privilegia a aquellos con capital económico o cultural, este último entendido como aquel necesario para «navegar» en el sistema.

En su país, de hecho, este sistema ha llevado a más injusticia social, y pone un ejemplo: el pago mayor que reciben aquellos maestros cuyos alumnos tienen mejores resultados en las pruebas estandarizadas. El resultado es que los chicos más pobres y de menor rendimiento reciben menos atención, y tienen más posibilidad de quedar fuera del sistema.

Un sistema donde todo se transforma en «commodities», incluidas las escuelas, y donde los adultos creen que las mejores son aquellas de mejores resultados en las pruebas estandarizadas.

«Allí los alumnos aprenden a odiar la escuela, porque todo se basa en la memorización de pruebas», apunta.

Todos se transforman: padres y estudiantes. Allí el aprendizaje es que «la justicia social es menos importante y sí lo es la ‘libertad de elegir'».

«En Estados Unidos, tenemos como consecuencia una sociedad más polarizada, racial y socialmente», advierte.

Las consecuencias

Es en este contexto que, a su juicio, en Chile ocurren eventos como la eliminación de la filosofía del currículo.

«Luego será el turno de arte, literatura, teatro, música, cosas que no pueden medirse fácilmente ni rentabilizarse económicamente», comenta.

Otra consecuencia es una mayor inversión en lo que son las «ciencias duras» o lo que en Estados Unidos se conoce como STEM (acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Esto ya ocurre en Chile, donde por cada peso que se invierte en el Fondart, tres van al Fondecyt.

«¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué conocimiento es importante, cuál no? ¿Qué es calidad y qué no?», todas estas preguntas se ven alteradas, según Apple, en la educación mercantilizada.

«El tema es qué podemos hacer nosotros. Y para mí, ‘nosotros’ incluye a los migrantes, las mujeres, los negros, los jóvenes, gays y transgéneros», afirma.

El modelo participativo

El académico señala que tiene «gran fe en el pueblo chileno», a pesar de esta corriente predominante. «Veo cómo buscan retomar el control de sus vidas y la democracia tras una dictadura asesina que fue apoyada por Estados Unidos, mi país», dice con pesar.

El académico insiste en que, aunque la educación neoliberal es mayoritaria, también hay una gran tradición de resistencia. «El neoliberalismo no duerme; nosotros tampoco debemos hacerlo», sostiene.

«No todas las políticas son neoliberales, aunque sean dominantes. Lo concreto es que el neoliberalismo es un proyecto fracasado a nivel educacional, incluso el Banco Mundial reconoce eso», puntualiza.

El estadounidense contrapone al modelo norteamericano la experiencia de la «escuela participativa» de Brasil, específicamente de Porto Alegre. Allí, en las escuelas más pobres de las favelas, desde 1988 rige un modelo llamado «orçamento participativo».

La comunidad en su conjunto decide en qué invertir su dinero y otros temas, como la elección del currículo. «Los pobres sienten que tienen respeto y poder, y que por primera vez pueden elegir, que pueden participar plenamente y realizarse», cuenta.

«Allí el Estado es un alumno, no solo un docente», grafica.

Los resultados están a la vista: una caída de la deserción escolar y la asistencia de muchos de sus estudiantes a la universidad, por primera vez en sus familias, y un acceso a mejores trabajos. Específicamente, en la escuela primaria la deserción ha pasado de entre 50% y 90% a 20%.

«Antes los alumnos odiaban la escuela, porque era represiva y expulsadora. El currículo era aburrido y los niños no veían futuro. Ahora sí lo ven. Respetan y confían en la escuela. Se dan cuenta de que pueden ser intelectuales, aunque no sea la palabra que usan, que pueden ser creativos. Y ven a los profesores como alguien que puede enseñarles, no como un enemigo. Todavía hay niños que se enganchan con la violencia, pero mucho menos que antes. También ha mejorado la satisfacción de los profesores con sus trabajos», relata.

Tal es el éxito, que ni siquiera el cambio de gobierno en ese Estado brasileño, tras largos años de mandato del Partido de los Trabajadores (PT), que introdujo este sistema, ha llevado a que sea removido. No solo eso: el modelo ha sido exportado a algunas escuelas de Estados Unidos, países escandinavos como Finlandia y Noruega, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Sudáfrica e India.

«Porto Alegre nos ha dado valiosas lecciones», concluye Apple. «¿Puede ser aplicado en otros países? No estoy seguro. En Brasil funcionó porque no tocó a las escuelas de los niños más ricos. Creo que es un modelo que debe adaptarse según cada nación. Chile aprendió del desastre de importar desde la Escuela de Chicago, así que confío en que no importarán algo sin más desde Brasil. Pero en general es un modelo que apoyo. Sin duda mejora la educación, tenemos mucha evidencia al respecto. Ahora hay que defender este modelo. También transforma la sociedad», recalca

Fuente: http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/04/17/eminencia-estadounidense-en-educacion-chile-ha-sido-un-laboratorio-de-malas-politicas-educacionales/

Users Today : 24

Users Today : 24 Total Users : 35460738

Total Users : 35460738 Views Today : 48

Views Today : 48 Total views : 3419918

Total views : 3419918