Venezuela

Docentes nacionales reclaman: Se firmó un contrato de hambre.Venezuela.

Los educadores permanecen en la calle para rechazar la firma de la VIII Convención Colectiva de Trabajo. El día 11-03-2016, los maestros se reunieron a las afueras de la Escuela Técnica Industrial Pedro León Torres, mediante consignas invitaban al resto del magisterio; quienes se encontraban dentro del recinto en otra actividad organizada por la Zona Educativas, a alzar sus voces en repudio del documento que fue firmado por las federaciones que representan al gremio.

“Se está simulando un evento académico pero en realidad lo que están buscando es legitimar la firma del contrato”, aseguró Saúl Pérez, representante del Colegio de Profesores. Por su parte Frank Andrade, secretario nacional de Contratación y Conflictos del Colegio de Profesores de Venezuela, denunció la presencia de milicianos en la institución. “En un acto educativo no debería haber un contingente de la milicia, no deberían estar presentes si se trata de una actividad pedagógica”, expresó.

No obstante el magisterio no tiene planteado quedarse de manos cruzadas, Pérez afirmó que se introducirá un documento que impugne el contrato que se estableció y permanecerán en acciones de protestas.

Asimismo señaló que si bien no se ha hecho mediante un acto público, ya es oficial que se realizó la firma de “un contrato de hambre”. Prosiguió diciendo que desde el Ejecutivo Nacional se pretende hacer creer que se trata de un convenio que reivindica al docente por otorgar distintos beneficios económicos, pero resaltó que tales beneficios no son otorgados a todos los docentes. Igualmente dijo que no se trata de una gran suma de dinero, haciendo énfasis en el caso de prima por transporte, que realmente no llega a cubrir el gasto que se genera en el traslado de los docentes.

Durante la protesta, el magisterio exhortaba a que el presidente Nicolás Maduro y su tren magisterial, recibiera el mismo pago que percibe un maestro, para así comprobar si podrían mantenerse con la crisis económica que vive el país.

Por su parte, la directora de la Zona Educativa seccional Lara, Mirna Vies, reafirmó que se había ejecutado la firma de la VIII convención de trabajo. “Solo estamos a la espera de que el Presidente haga público el nuevo contrato”, dijo.

Igualmente exhortó a los docentes a reclamarle a sus respectivas federaciones, quienes se encargaron de hacer la firma, y aseguró que en los planteles educativos no se aceptarán más paros, pues generan retraso.

Fuente de la imagen destacada: http://www.laverdad.com/zulia/93570-educadores-del-zulia-rechazan-acuerdo-de-contrato.html

Programa del I Encuentro Internacional y el IV Encuentro Nacional de Investigadores para la Transformación Educativa Venezolana

I Encuentro Internacional y el IV Encuentro Nacional de Investigadores para la Transformación Educativa Venezolana

Monagas, 17 al 19 de Marzo de 2016.

17-03-2016. Lugar: Museo Mateo Manaure

18-03-2016. Lugar: UBV Monagas.

19-03-2016. Lugar: Museo Mateo Manaure

Las Áreas Temáticas del Encuentro son:

1. Centralidad Pedagógica para la Transformación Educativa;

2. El Acceso Abierto y la Difusión Libre del Conocimiento;

3. Retos y Desafíos para la Transformación Educativa Latinoamericana y Caribeña;

4. Calidad de la Educación para la Transformación Social;

5. Educación y Ecosocialismo;

6. Estado, Políticas Públicas y Sistemas Educativos;

7. Escuela, Comunidad y Familia;

8. Investigación e Innovación para la Descolonización;

9. Docente – Investigador;

10. Educación e Industria Cultural y

11. Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Talleres:

- Investigación Militante.

- Reformas Educativas.

I Encuentro Internacional y el IV Encuentro Nacional de Investigadores para la Transformación Educativa Venezolana

El ciudadano Luis Bonilla-Molina, Presidente del Centro Internacional Mirada, Presidente de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada (SVEC) y Coordinador de la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa y la ciudadana María Magdalena Sarraute, Coordinadora General del Centro Nacional de Investigaciones Educativas, informaron que esta cita será en Monagas del 17 al 19 de Marzo del corriente. Este encuentro continúa la ruta de los realizados en Caracas, Calabozo y Barinas en la orientación de construir un espacio permanente de contacto, visibilización, socialización y articulación de los investigadores educativos.

Tendremos como invitados internacionales para éste encuentro a los investigadores e intelectuales reconocidos, Oswaldo González (México), Marco Raúl Mejias (Colombia) y Alberto Croce (Argentina).

El Comité promotor Nacional está integrado por Gustavo González, Lourdes Velásquez, Liliana Medina de Luzón, Marianicer Figueroa, Iliana Lo Priore, José León, María Guevara, América Urbina, Juan Echenique, María Bolívar, María Magdalena Sarraute y Luis Bonilla-Molina. El trabajo de organización de este encuentro ha contado con el decidido apoyo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la Red de Bibliotecas e Información Estado Monagas (REDBIM) y del Museo Mateo Manaure, así como de FONACIT, UNESR, UPTN Monagas Ludovico Silva, Portal Otras Voces en Educación y todo el circuito educativo regional coordinado por la Gobernación del Estado Monagas. El I Encuentro Internacional y el IV Encuentro Nacional de Investigadores para la Transformación Educativa Venezolana cuenta con el aval académico del Centro Internacional Miranda (CIM), el Centro Nacional de Investigaciones Educativas (CNIE), la Sociedad Venezolana de Educación Comparada y la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa.

El encuentro destina promover un espacio de discusión, construcción, producción y socialización de investigaciones pertinentes para la transformación educativa ante los desafíos que ha asumido la patria y se realizará en las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la Red de Bibliotecas e Información Estado Monagas (REDBIM) y del Museo Mateo Manaure.

Para quienes no se hayan inscrito en línea, el día jueves 17 a partir de las 10 am en el Museo Mateo Manaure contaremos un punto de inscripción e información. El Encuentro incluye el certificado respectivamente avalado por el CIM, CNIE y la UBV. Además, de las memorias arbitradas en extenso con el ISBN.

Las Áreas Temáticas del Encuentro son: 1. Centralidad Pedagógica para la Transformación Educativa; 2. El Acceso Abierto y la Difusión Libre del Conocimiento; 3. Retos y Desafíos para la Transformación Educativa Latinoamericana y Caribeña; 4. Calidad de la Educación para la Transformación Social; 5. Educación y Ecosocialismo; 6. Estado, Políticas Públicas y Sistemas Educativos; 7. Escuela, Comunidad y Familia; 8. Investigación e Innovación para la Descolonización; 9. Docente – Investigador; 10. Educación e Industria Cultural y 11. Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

VER PROGRAMA DEL ENCUENTRO EN EL MÓDULO DE DOCUMENTOS/INFORMES

En Venezuela arrancó el Sistema de Ingreso a la Educación Universitaria 2016

El ministro de Educación Universitaria, Jorge Arreaza destacó que este sistema se mantendrá activo hasta el 20 de mayo

ÚN. 15 de Marzo de 2016- Este lunes arrancó el Sistema de Ingreso a la Educación Universitaria 2016 para que todos los bachilleres del país puedan ingresar a la educación universitaria.

El registro es totalmente gratuito y obligatorio. Los estudiantes que realicen el registro deberán tener a la mano las notas de bachiller hasta el cuarto año.

Leer más en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/educacion/arranco-sistema-de-ingreso-a-la-educacion-universi.aspx#ixzz42yI8LrtX

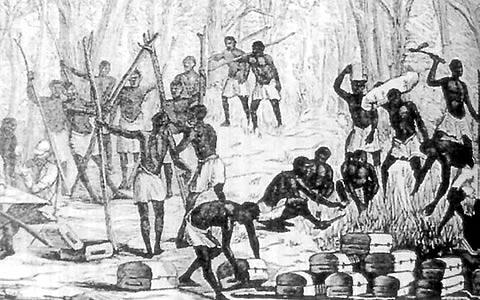

Luis Antonio Bigott o La pedagogía del cimarronaje

Bigott siempre estaba presente con su palabra crítica, contundente, alentadora y comprensiva

El maestro Luis Antonio Bigott fue un irreverente con humildad y profundidad, académico recio, solidario, humano mil veces humano y leal aún en las peores condiciones

No es fácil para mi escribir sobre mi amigo, hermano y maestro Luis Antonio Bigott. Igual me sucedió en otra oportunidad, cuando me agarró la depresión digital en el momento que repentinamente otros seres queridos pasaron de la vida terrenal a la vida espiritual.

Irreverente con humildad y profundidad, académico recio, solidario, humano mil veces humano y leal aún en las peores condiciones por las que he transitado a lo largo de mi vida. Siempre estuvo ahí.

Él siempre estaba ahí con su palabra crítica, contundente, pero alentadora, comprensiva y siempre buscando soluciones menos dolorosas para nuestros problemas. Sin discusión el «Iyamba», el «Monina», como le decía, ha sido el aliado académico más extraordinario que han tenido en toda nuestra historia de lucha las y los afrodescendientes en este país.

La comprension afrodescendiente

Las etapas de Luis como académico son conocidas por casi todos quienes han estado en las luchas pedagógicas de este país. Mi primer acercamiento a Bigott fue el momento en el cual era director de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela y tenía la intención de cambiar radicalmente el currículo de una escuela que no reflejaba la diversidad e identidad múltiple de nuestro país.

Para esos momentos, Luis había creado los llamados Estudios Universitarios Supervisados para que las comunidades indígenas pudieran obtener un titulo en educación, asi como miles de activistas hicieron lo propio a través de este sistema que luego asumió, para ese momento, la victoria revolucionaria sandinista.

Una vez, cuando era director de la Escuela de Educación de la UCV, me invitó a su cátedra de análisis de los procesos educativos, en la cual expuse los primeros balbuceos de mis trabajos de investigación que había realizado en Barlovento.

De ahí lo invite a recorrer las comunidades afro conjuntamente con otros cimarrones y cimarronas: Chuao-Ocumare (Aragua), La Sabana (Vargas), Farriar, los Cañizos Palo Quema’o, Palmerejo (Yaracuy) y Barlovento, donde conoció a los cultores Aureliano Huice, Celsa Duarte, Alejandro El Mocho Burguillo y la gente del Mango de Ocoyta. Todo ese contacto que hicimos le abrió ese otro mundo, el de la afrovenezolanidad.

En 1987 le sugiero, cuando fue director académico de la Facultad de Humanidades y Educación, crear el Centro de Estudios Afroamericanos Miguel Acosta Saignes, donde trabajamos tres líneas estratégicas, como fueron el trabajo de campo desde una perspectiva de construir currículo con y para las comunidades; la creación del taller permanente de estudios afroamericanos, el cual realizamos cada 15 días sobre investigaciones históricas, culturales, religiosas, ecológicas en comunidades afro; y los encuentros nacionales e internacionales en homenaje a Acosta Saignes(1988) como el que hicimos en homenaje al gran investigador de la cultura afrocubana Don Fernando Ortiz (1989).

Lamentablemente, al cambio de autoridades, esta experiencia, fue castrada por la actitud racista e inquisidora de las nuevas autoridades.

Pero con el Iyamba seguimos abriendo nuevos famba (espacios).

A comienzos de los noventa es designado director de artesanías del viejo Ministerio de Cultura, desde donde impulsamos espacios para los artesanos afrovenezolanos, migrantes haitianos, afrocolombianos e indígenas.

Bigott y la inclusión Afroandina

Cuando, este pedagogo cimarron, asume como diputado, la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Andino, me invita a formular políticas de inclusión afro en los cincos países del área: Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela. Recorrimos juntos zonas de conflictos infectadas por paramilitares.

No nos importaba el riesgo. Acudimos a escuchar testimonios de hombres y mujeres que han sufrido en carne propia el descuartizamiento de sus seres queridos. Denunciamos abiertamente esa situación ante los organismos correspondientes. Recibimos amenazas del sector paramilitar, lo que no fue obstáculo en nuestras luchas.

Bigott en Barlovento

Ya en su última etapa regresa a Barlovento con un proyecto que es un reto dentro de la planificación estratégica del país, ya que se trata de convertir a Barlovento en una zona de conocimiento. Ante la problemática de Tacarigua de la Laguna viajó hasta allá para sumarse al combate ecológico.

Discutimos, dialogamos críticamente, incluso algunos de nuestros foros en el mes de octubre fueron saboteados por alguno que otro político o personeros del gobierno y me decía: «pa’lante hermano, esta vaina hay que defenderla contra los que creen que el poder se reduce a un partido y a una dirección que no entiende la participación real y efectiva de los pueblos ante esta enorme crisis que estamos viviendo».

Entendió la necesidad de cimarronear con dignidad los espacios contemporáneos a como diera lugar. «Chucho, la pedagogía cimarrona continúa», fue lo que me dijo la última vez que hablamos telefónicamente, antes del 26 de febrero.

EPÍGRAFE

«Pa’lante hermano, esta vaina hay que defenderla contra los que creen que el poder se reduce a un partido y a una dirección que no entiende la participación real y efectiva de los pueblos ante esta enorme crisis que estamos viviendo…»

Luis Antonio Bigott

Pedagogía del Miedo

Artículo Otras Voces en Educación

Pedagogía del Miedo

Venezuela/febrero 2016/Autor: Oscar José Fernández Galindez

Pedagogía del Miedo

El miedo no es natural en nosotros. No nacemos temerosos a menos que la madre haya pasado por traumas muy fuertes. En tal sentido sería la madre y su entorno quien generaría dicha condición antinatura. A diferencia de lo que muchos creen, el miedo es lo contrario al amor. Quien toma decisiones desde el miedo, está propiciando una cadena de eventos que no conducirán a nada bueno. El miedo desequilibra, altera las emociones y en casos extremos puede congelar y hasta matar a una persona. Sólo la calma, la paciencia y el amor pueden hacer que el miedo desaparezca y se convierta en la luz que nos guie para propiciar las transformaciones necesarias. El miedo es el arma más fuerte del enemigo que nos confunde y nos hace creer que la irracionalidad es la alternativa para superar los momentos difíciles. La respuesta oportuna siempre es necesaria ante una eventualidad pero el temor no debe ser el estímulo inicial. No pocas veces utilizamos la pedagogía del miedo para tranquilizar a nuestros niños inquietos. “Viene el coco, te va a llevar el señor del aseo, te va a llevar la policía”, entre otras expresiones. Y esas expresiones luego se traducen en expresiones tales como: “no me dejes, le temo a la soledad, no me siento seguro, no creo en la gente”. Todas las fobias que conocemos son el resultado de esta pedagogía del miedo. Y me atrevería a decir que aquellas personas que son temerarias, que se hacen adictas a la adrenalina, a diferencia de lo que muchos creen, también son temerosas. En este caso, temerosos de una vida tranquila y en paz con ellos mismos. Cambiemos la pedagogía del miedo por la pedagogía del amor y de la alegría. Eso, sólo eso es lo que necesitamos para transformar al mundo.

Oscar Fernández Galindez Educador e Investigador

osfernandezve@hotmail.com

Users Today : 57

Users Today : 57 Total Users : 35459523

Total Users : 35459523 Views Today : 85

Views Today : 85 Total views : 3417843

Total views : 3417843