¿Y SERÁ ETERNO EL SISTEMA CAPITALISTA?

Limber Salazar

CI N.º V-1747281

Celular 0426-683-84-07

Correo: limbersi@yahoo.es

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) – Sede Maturín

Centro de Estudios Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica (CEPEC)

Marx y Engels plantearon como hipótesis política en el Manifiesto Comunista ([1]) la finitud del sistema capitalista y su entierro a manos del proletariado internacional, requisito previo y obligado en el proceso de construcción del sistema comunista. Lenin convencido de la certeza científica de tales planteamientos, dio al traste con el capitalismo ruso en el más espectacular movimiento revolucionario del siglo XX ([2]) y construyó la Unión Soviética (URSS), estado de transición al comunismo. James O’Connor ([3]) plantea la interrogante sobre la sostenibilidad del capitalismo, demostrando sus inconsistencias y sus fatales consecuencias para la vida en el Planeta.

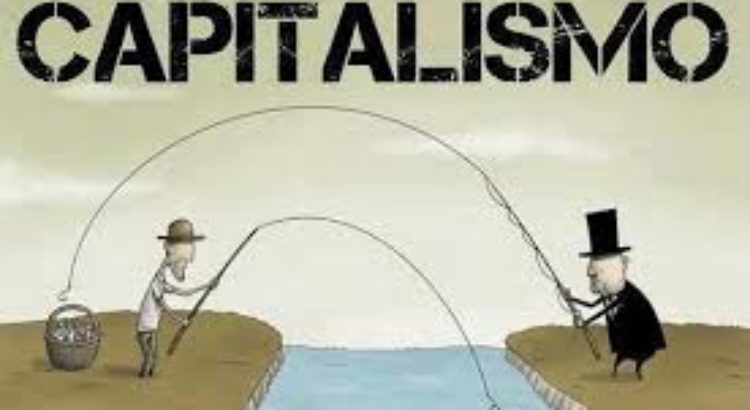

Esta es la interrogante que se retoma en este debate y se ponen sobre el tapete algunos argumentos fundamentales para una propuesta alternativa a dicho sistema de vida, no obstante que el capitalismo ha venido derribando todas las barreras que ha encontrado en su camino desde su génesis en el siglo XIV hasta su hegemonía actual (siglo XXI). Este récord habla de su poder y de su astucia para construir – sobre cada barrera – su propia estructura, su lógica, su visión del mundo, su modo de conocer, de hacer, de ser, de pensar y hasta de amar y de odiar. Es a este sistema, siguiendo a Marx y a O’Connor, al que hay que derrotar, pero de manera irreversible.

Esta última frontera, la que jamás será franqueada, deberá construirse sobre un paradigma filosófico, científico y tecnológico que permitan establecer una economía política, social y culturalmente opuesta al modelo Newtoniano-Cartesiano de la modernidad, desde donde se construyó la cultura y fisonomía de la actual comunidad internacional de naciones. Se trata entonces de desclavar de la conciencia de la gente sus valores, sobre todo porque está demostrado que el capitalismo es en esencia, el resultado de una visión equivocada del mundo y además, es un sistema ilógico.

Equivocada, porque sus teóricos partieron de dos premisas inciertas: la primera, que el sistema se autocontrola. Por eso le colocaron el switch fuera de la voluntad de los seres humanos: la “mano invisible del mercado. Adam Smith fue desmentido por la práctica económica y social del capitalismo. La segunda premisa, que es posible manipular a voluntad la naturaleza, también se derrumbó. Las leyes de la termodinámica se encargaron de desmentirla de manera fehaciente. El ya irreversible cambio climático lo corrobora de manera dramática, lo cual coloca al género humano en verdadero riesgo de extinción junto a miles de especies más, con un agravante: esta alerta roja es ignorada por los grandes consorcios tecnológico-militares del imperio, responsables del desastre.

Ilógico, porque su regla de oro (la obtención de la máxima ganancia) le plantea al sistema una dualidad irreductible (el mandato es ineludible pero no ejecutable) Es decir: un crecimiento ilimitado en un mundo de recursos finitos no es posible. A manera de contexto se abordan a continuación, de manera resumida, las más conspicuas fronteras derribadas.

Éticas, Morales, Religiosas: La usura: A pesar de haberse practicado desde la más remota antigüedad, los usureros fueron rechazados como seres inmorales, carentes de ética y condenados como pecadores por la mayoría de las religiones en el mundo, con la excepción de la religión judía y algunas sectas védicas de la India ([4]) También nuestra Constitución de 1999 la condena ([5]) Pero a partir del siglo XVII fue admitida como un mecanismo válido para los negocios y la usura adquirió un nuevo concepto: el interés sobre el dinero (o capital) transado. La superación de esta barrera le dio inicio al capital financiero, la forma más depredadora y destructiva del sistema capitalista.

Filosóficas, Científicas, Tecnológicas: Con Francis Bacon (1561-1626), Galileo Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650) e Isaac Newton (1642-1727) segunda mitad del siglo XVI a la primera del XVIII se construyó esa sólida plataforma teórica, filosófica y científica, desde donde se erigió todo ese complejo científico-tecnológico-económico-político-militar, derribando todas las barreras imperantes hasta entonces que limitaban el desarrollo humano. A partir de allí se construyó un paradigma: Es posible manipular a voluntad la naturaleza y crear sistemas inimaginables hasta ahora y si algún error se cometiera, podía ser corregido. Esto ha sido desmentido por las leyes de la termodinámica y por el actual desastre climático.

Económicas, Políticas, Nacional-Geográficas, Gnoseológicas, Ecológicas: Si el capitalismo se estanca, muere. No puede funcionar en equilibrio estable. Por sus contradicciones como sistema se generan crisis cíclicas (de superproducción y de costos) que lo obligan a romper las fronteras geográficas nacionales para su expansión económica y política, por lo general “resueltas” con las guerras. La competencia intrasistema rompe las barreras gnoseológicas y tecnológicas. De hecho, la pugna por bajar los costos de producción e incrementar las ganancias impulsa las investigaciones científicas e innovaciones que le dan ventajas competitivas a quienes las incorporan en sus sistemas productivos.

Carlos Marx ([6]) demostró que incrementando la plusvalía relativa algunos capitalistas le aventajan en la competencia a otros e intensifican la explotación de la fuerza de trabajo. Por otro lado, las crisis de costos rompen las barreras ecológicas, al incrementar los rendimientos mediante una sobre explotación de los recursos naturales. Es así como el capitalismo ha “superado” las barreras a lo largo de los últimos doscientos y tantos años hasta hoy (1789-2019). Y la gente sigue creyendo que el capitalismo va a resolver cualquier crisis que “se” desencadene: Una auto trampa psíquica.

Humanas, Afectivas, Familiares, Culturales y de Opinión Pública: Engels ([7]) demostró cómo se rompieron los nexos familiares, afectivos y humanos con la aparición de la propiedad privada y del Estado, que la propicia, protege, produce, reproduce y desarrolla. Una tras otra fueron cayendo las barreras culturales ancestrales y los métodos ineficientes de cultivar la tierra, hasta llegarse hoy a la “Era del Espectáculo”, de los Malls y de la transgenia.

La Opinión Pública que fue quizás la mayor de las fuerzas de la modernidad, de la libertad y de la democracia, fue sustituida por los Lobbies y las gigantescas plataformas de información y trasmisión de datos. Abundan las referencias al respecto, pero se sugieren dos, emblemáticas ambas: La Propaganda silenciosa de Ignacio Ramonett ([8]) donde este autor denuncia con datos fehacientes la insoslayable manipulación síquica de la gente que de manera inadvertida deja de pensar y discernir para asumir como cierto lo que los medios le “venden”.

Y la segunda, la disputa entre lo público y lo privado, protagonizado por el consorcio Celera Genomics (de John Craig Venter) y la Exxon Mobil por un lado y el científico John Edward Sulston ([9]) y su equipo de investigación en el Sanger Center (Inglaterra) en el área pública por el otro. J.E. Sulston, Nóbel de Medicina 2002 por haber descifrado el genoma humano, le impidió al sector privado liderado por los consorcios Celera Genomics – Exxon Mobil patentar y monopolizar tan importante y sensible información. J.C. Venter, destacado científico al servicio del sector privado, con más avanzada logística tecnológica de investigación, estuvo a punto de lograrlo primero que Sulston.

El destino genético del género humano esta vez estuvo a punto de ser hipotecado al sector privado con el voto favorable de unos cuantos senadores USAmericanos (la “opinión pública”) La Exxon aportó unos 600 millones de USA$. ¿Cuáles otras barreras estarán en la mira del negocio privado para ser derribadas?

La Última Frontera del Capitalismo: Como hipótesis se plantea que esa última barrera ha de ser el poder de la gente conscientemente organizada localmente para la producción y reproducción de la vida social en armonía con su entorno y en sintonía con una estrategia de desarrollo nacional conectada en redes y correlacionada con un orden mundial, que también se irá moviendo en esa dirección.

¡Habitantes del Planeta: Uníos! ([10]) Esta podría ser la consigna sustituta a la lanzada por Marx y Engels en 1848 en El Manifiesto Comunista: ¡Proletarios del mundo: Uníos! De entrada, esto plantea una relectura de la tesis marxista según la cual, el proletariado, guiado por su vanguardia esclarecida (el Partido Comunista) tomaría el poder político del Estado, ejercería una dictadura sobre la burguesía, la despojaría de los medios de producción y daría inicio a la construcción del socialismo como etapa de transición hacia una sociedad sin clases sociales administrado por un Estado sin poder político: la sociedad comunista.

Pero además implica la digestión e incorporación de una serie de aportes teóricos de intelectuales de diversas tendencias y épocas tales como: Iván Ilich (1975) La convivencialidad; Jeremy Riffkin (1990) La Entropía; István Mészáros (2010) Más allá del Capital; James O’Connors ([11]) ¿Es posible el capitalismo sustentable?; Joseph Stiglitz (2006) ¿Cómo hacer que funcione la globalización?; Albert Einstein (1949) ¿Por qué socialismo? y Comentarios sobre la 2a Ley de la Termodinámica; John Edward Sulston y Georgina Terry ([12]) El hilo común de la humanidad; Hugo Chávez (2013) ([13]) y por supuesto, un estudio reposado de las obras de Carlos Marx principalmente: El Capital, La ideología Alemana, Historia de la Revolución Francesa…

En cuanto a la última frontera, la Revolución Bolivariana (Chávez) se planteó la posibilidad de construir el socialismo dentro de la sociedad burguesa, sin violentar sus reglas democráticas ni cambiar la estructura del Estado capitalista de manera radical y rápida. Este planteamiento es importante por cuanto asume el reto de interpelar en la praxis el paradigma marxista de la revolución proletaria y plantearse por esa opción derrotar definitivamente al capitalismo en Venezuela. Para el debate se traen a colación dos premisas fundamentales de esta revolución.

Primera. En lo interno, una nueva Constitución Nacional que promueva la democracia participativa y protagónica, la inclusión social de los invisibilizados, el desarrollo humano mediante la educación y el trabajo etc. ([14]) y para garantizar la gobernabilidad: la construcción de estructuras administrativas paralelas al viejo aparato burocrático, la ejecución de un plan de gobierno de transición que en siete años (2013 – 2019) echaría las bases de la V República: potencia en lo económico, energético, político, social, ecológico, científico-tecnológico y la construcción de la estructura del nuevo Estado Comunal.

Segunda. En lo externo, propiciar la integración de la Patria Grande, extender los nexos de amistad con el resto de las naciones promoviendo la construcción de un Mundo Multipolar, diverso y respetuoso de la soberanía y la autodeterminación de las naciones, ajustadas al Derecho Internacional. Esto a su vez implica la participación en todos los foros internacionales para hacer oír la voz de los pueblos hasta ahora relegados por el imperialismo y velar por el respeto de los derechos humanos.

Hasta el presente impera en la mente de la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas de manera natural, inconsciente, el paradigma de la modernidad: una estructura económica movida por el egoísmo en procura de la máxima ganancia; el desarrollo social concebido desde lo espectacular; supremacía de lo privado sobre de lo público; la libertad individual por encima y en detrimento de lo colectivo; la competitividad como mecanismo efectivo e idóneo de ascenso social etc.

Allí está instalado este patrón de conducta, no se requiere pensar para actuar según esta lógica, es lo natural, lo cotidiano, muchos lo catalogan como el sentido común y se reproduce ampliamente a través del sistema educativo, tradición familiar, cultos religiosos, humor y refranes populares, amén de otras múltiples formas de las expresiones culturales, afectivas, económicas y científicas de la sociedad capitalista actual. Este hecho da una idea de la magnitud del esfuerzo científico, intelectual, consciente, disciplinado y volitivo que se requiere para remover el piso de ese modo de vida y plantearse un nuevo paradigma.

Un nuevo paradigma. Es un imperativo para un movimiento revolucionario radical tomar conciencia de la realidad descrita y en consecuencia, trazar un rumbo básicamente en lo científico, tecnológico, filosófico, económico, político, jurídico y educativo, sin excluir otras áreas, no sólo diferente al paradigma Newtoniano-Cartesiano, como ya se ha dicho, sino diametralmente opuesto al mismo, y lo suficientemente convincente como para que sirva de guía y pueda entusiasmar a la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas de buena voluntad.

En tal sentido se plantea como alternativa al mencionado paradigma burgués, un modelo de baja entropía y alta resiliencia, que priorice el desarrollo de unas relaciones sociales de producción orientadas a la satisfacción de las necesidades humanas y no a la acumulación sin límites del capital; que cambie el fundamento ideológico del egoísmo como única y fundamental motivación humana al desarrollo, por la cooperación, la solidaridad y profusas relaciones humanas; en fin, un modelo basado en las leyes de la ecología y de la termodinámica en general. Como un aporte en la construcción del nuevo paradigma se despliegan en este ensayo algunos argumentos esenciales en las áreas científicas, tecnológicas, filosóficas y educativas.

Bases Científicas y Tecnológicas: La Primera y Segunda leyes de la Termodinámica también conocidas como la Ley de la Conservación de la Materia y la Ley de la Entropía respectivamente, serán los rieles en esta área del quehacer humano. Si la primera ley establece que la materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma de un estado a otro, la segunda precisa y completa este concepto enunciando, que en todo proceso donde intervienen materia y energía, esa materia y esa energía se degradan de manera irreversible y se acumulan en algún espacio de la naturaleza en forma de desechos contaminantes, proceso conocido como entropía. Visto así, la Entropía (S) deviene en la unidad de medida del desorden, del despilfarro, de la ineficiencia energética, de la contaminación, de la contravención de los procesos naturales, biológicos, químicos y físicos en su expresión termo-dinámica.

También es necesario saber que el valor de “S” es proporcional a la velocidad y a la temperatura con las cuales ocurren los procesos. En otras palabras: a mayor velocidad y/o temperatura, mayor será el grado de ineficiencia en el uso de los recursos y de contaminación ambiental. ¿Será importante conocer estas implicaciones para el diseño de las tecnologías en el paradigma entrópico, sustituto del newtoniano? No cabe la menor duda y hacia allá deberán ir las ciencias y las tecnológicas de la nueva sociedad.

Sin escudriñar las leyes de la física y sus expresiones matemáticas, que de paso demuestran la contundencia de las leyes de la termodinámica, es fácil entender que no puede haber un crecimiento ilimitado a costa de recursos finitos. Adicionalmente, que no se pueden destruir o desaparecer los desechos contaminantes, muchos de ellos de efectos letales a todas las formas de la vida, como los desechos atómicos radioactivos. Dondequiera que se acumulen, desde allí impactan y desencadenan otros procesos contaminantes del ambiente a escala de toda la biosfera y aún más allá. Hoy los científicos más destacados del Planeta investigan la forma menos riesgosa y los sitios más apropiados para enterrar de manera definitiva tales residuos de la industria atómica, principalmente de la bélica.

Ahora bien, en la naturaleza no hay sistemas cerrados o aislados. Ni siquiera La Tierra lo es, por cuanto hay intercambio de energía (y en menor cuantía de materia) con el sistema que la contiene. También se sabe que es casi imposible – hasta ahora – obtener materia a partir sólo de la energía. De ahí que para las actividades humanas La Tierra sea concebida como un sistema técnicamente cerrado y veamos su pertinencia.

Se ha demostrado en el laboratorio ([15]) que la multiplicación de una colonia de bacterias en un sustrato enriquecido tiene un comportamiento de crecimiento del tipo exponencial: se inicia muy lentamente, pero al alcanzar una determinada concentración de población (o de datos) se dispara la curva de tal modo que si no se le suministra nuevos alimentos la curva se estabiliza para luego caer abruptamente, develando la muerte del sistema.

El análisis del experimento mostró dos causas fundamentales del colapso: agotamiento de las reservas energéticas y envenenamiento por las excretas bacterianas. ¿Cómo se están comportando algunos indicadores del consumo y la producción de energía mundiales? ¿Qué dice la teoría del geofísico estadounidense Marion King Hubbert sobre el pico o cenit petrolero? ¿Cómo van los niveles de la contaminación ambiental global? ¿Qué se predice del agua? ¿Cuál es la tasa de la deforestación, defaunación, desertificación y salinización de los ecosistemas terrestres?

Por ser la nuestra una sociedad sostenida y alimentada principalmente por el petróleo – el cual aporta más del 40% de la energía mundialmente usada – este abordaje se comenzará precisamente por allí. Los datos nos irán llevando cada vez más profundo hacia la pertinencia y necesidad del nuevo paradigma entrópico.

La Agencia Internacional de Energía (IEA en inglés) pronosticó en marzo de 2005 una demanda mundial anual de petróleo de 84,3 millones de barriles al día (mbd), lo que significa más de 30.769 millones de barriles anuales (mba). Es decir: el consumo se igualaría a la producción (cifras globales) sin margen para acumular excedentes (Alerta roja). Adicionalmente, se sabe que existe un límite a partir del cual incrementar la producción de petróleo se hace inviable energética y económicamente. En esa misma fecha el Ministro argelino para la Energía Chakib Khelil ([16]) declaró que la OPEP había alcanzado su techo de producción.

El Pico o cénit petrolero ([17]) es el momento en el cual se alcanza la tasa máxima de extracción de petróleo; luego esa tasa de producción entra en un declive terminal. Esto es válido para un pozo, un yacimiento, un país y para todo el mundo. El factor limitante es la energía requerida para la extracción, más que su coste económico. A este factor se le conoce como el retorno de la energía invertida. Cuando la extracción de un barril requiera más energía que la que da dicho barril, se incurre en un retorno negativo lo cual es insostenible ecológicamente y económicamente injustificable.

La misma Agencia (IEA) publicó en noviembre de 2010 que la producción de petróleo crudo había alcanzado su pico máximo en 2006. La Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas (ASPO en inglés) informó que dicho pico había ocurrido en el 2010. Pocas personas se percatan que estamos ya en la transición hacia una vida sin petróleo. Para los venezolanos y venezolanas eso, culturalmente NO es posible ni en pesadillas, sobre todo por la prédica de que somos la mayor reserva petrolífera del mundo.

Estados Unidos alcanzó su pico entre 1970-71. Por algo lo rapiñan donde esté y a costa de lo que sea: genocidios de mayores alcances que los del nazi-fascismo europeo, ecocidios con tecnologías de impactos irreversibles capaces de estremecer el lecho rocoso continental etc. ¿Por qué lo hacen? Por su irrenunciable modo de vida. No hay un ejemplo más patético que evidencia lo ilógico del sistema y su equivocada visión del mundo. Podría hacerse un símil de dicho sistema económico con otro biológico: los parásitos obligados matan al huésped.

En cuanto a las repercusiones que tendría para la civilización actual, según la teoría de Olduvai ([18]) la sociedad volvería a la etapa preindustrial y tal vez más atrás. Pero al margen de esa predicción, nadie dudaría en que se producirían cambios profundos y el modo de vida sería radicalmente distinto a lo conocido en esta era moderna. Sólo algunas sociedades que ya han empezado a trajinar por rumbos diferentes a los del capitalismo y socialismos reales conocidos, están en condiciones favorables para vivir sin petróleo, o con una pequeña participación del mismo como fuente energética.

La fluctuación de la calidad de la vida material (CVM) – en la mencionada teoría de Olduvai – la muestra la tasa resultante del aumento o disminución de la producción, uso y consumo de las fuentes energéticas (E) entre el crecimiento de la población mundial (P). La ecuación sería: CVM = E/P.

Dónde: CVM- calidad de la vida material.

E- energía (Producción, uso y consumo) y

P- población

Esta expresión matemática recoge dos importantes variables: calidad de vida y población. Pero sin entrar en los aspectos cualitativos de “calidad de vida”, es fácil visualizar, que a mayor disponibilidad de energía (manteniéndose controlada la población) mayor calidad de la vida material; por el contrario, a mayor población (manteniéndose constante la energía) menor será dicha calidad de la vida.

La dinámica global presenta el siguiente cuadro: en los últimos 40 años la población mundial casi se ha duplicado y las fuentes de la energía petrolera han alcanzado su pico de extracción en la mayoría de los países productores. Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos ([19]) dieciocho países alcanzaron el cenit petrolero desde 1955 (Austria) hasta 2003 (México). Según la British Petroleum (ver en la cita 18) la cifra se incrementó a treinta y seis. A la luz de la ecuación de Olduvai es fácil predecir el futuro de este modelo económico y su estándar de vida.

En cuanto a la contaminación atmosférica, las cifras muestran que para 2016 se registró una acumulación promedio de 400 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2), nivel crítico más allá del cual puede colapsar el sistema vivo ([20]). Para ese año, el Boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció una nueva era de realidad climática: la estación de vigilancia de gases de efecto invernadero instalada en Mauna Loa (Hawái), referencia mundial válida, registró un promedio para todo el 2016 de 400 ppm y puntualmente se detectaron hasta 440 ppm.

En la revista Science ([21]) se informa que un equipo internacional de científicos alerta sobre la pérdida y el declive de los animales, contribuyendo a lo que parecen ser los primeros indicios del sexto evento de extinción masiva biológica. En cifras: Desde 1500 (Años del capitalismo en ciernes) hasta ahora, más de 320 especies de vertebrados terrestres se han extinguido y del 16 al 33 % de las actuales están en peligro de extinción; en los últimos 35 años (Años del capitalismo en su insostenible fase imperial) ha disminuido el número de invertebrados (insectos) en un 45%. ¡Grave!, porque se sabe que un 75% de las cosechas del mundo son polinizadas por insectos, quienes además juegan un rol estelar en el ciclo de los nutrientes y en la descomposición de la materia orgánica, procesos esenciales en la productividad y resiliencia de los ecosistemas terrestres.

Por ejemplo: la desaparición de la abeja doméstica (Apis mellifera L.) causaría un impacto en la agricultura igual o mayor a la causada por la Gran Depresión del 30 en esta área de la economía (Crisis de 1929 en EE.UU. propagada al mundo. El Profesor Rodolf Dirzo, de Stanford (Idem en cita 22) la califica como la era de la “Defaunación en el antropoceno”.

Lo particular de esta amenaza (que tiene una fuerza destructiva tan grande como la de los enormes meteoritos que impactaron a la Tierra en épocas remotas) es que sería producida por la inexplicable e indetenible avaricia de una insignificante minoría de magnates ([22]) que además no hallan qué hacer con tan fabulosas fortunas, todas producidas por el trabajo de miles de millones de ciudadanos en todo el Planeta.

Resumiendo el punto es necesario resaltar, que las leyes de la Conservación de la Materia y de la Entropía marcan los límites dentro de los cuales tiene que desarrollarse cualquier actividad en el proceso de producir los bienes y servicios que requiere la humanidad para su sostenibilidad. En otras palabras: constituyen los cimientos científicos y tecnológicos del nuevo paradigma para el disfrute de una larga y saludable vida. Obviarlas es cruzar la línea de la alerta roja, o para decirlo en términos coloquiales: comerse la luz roja del semáforo.

Filosóficas: La biósfera es nuestra casa conectada indisolublemente con el universo y todos los seres vivos son nuestros hermanos. Es aquí donde la biología molecular, las leyes de la Termodinámica, el mito solar Chaima de Amanaroka ([23]), la visión ancestral de los Suquamish y Duwamish de Norteamérica, la cosmovisión de los sumerios, entre otros pueblos de la antigüedad, se dan la mano: todos venimos de un mismo tronco. El código genético es idéntico en todos los seres vivos ([24]).

La cosmovisión Chaima y de los otros pueblos mencionados, asumen que el hombre es parte de la naturaleza, no su dueño. El crecimiento poblacional chaima se supedita a los recursos del ecosistema que lo circunscriben, ajustan y limitan. En su caso, a partir de un determinado tamaño (unas sesenta “familias”) se produce el desprendimiento planificado de un núcleo social y explora un nuevo ambiente. Entre sus principios de vida están: no mato, no robo, no miento. Principios de vida, más que éticos.

No matan, porque el asesino tendría que asumir las labores del occiso. No roban, porque ¿qué van a hacer con lo hurtado, si diariamente se cubrirán las necesidades de cada uno de los miembros del colectivo con lo que todos aportan? No mienten, porque la vida es tan trasparente que todos se conocen hasta en la forma de pensar. Por eso mismo – dice Rogelio León, Ob. Cit. – “No podemos predicar algo en lo que no creemos”

Como un referente filosófico ancestral venezolano se transcribe a continuación un fragmento de las conferencias de Rogelio León dictadas en el Centro de Estudios Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica (CEPEC) UBV-Maturín – ya citado:

La cultura chaima se rige por tres principios: 1) Kuyum-me: todos juntos. Los waraunos dicen Ori-Quare, para significar lo mismo. 2) Atazis-as Yauan uyao: La casa de Dios es mi corazón. Y esta casa no puede estar sucia y 3) Ezenpata-Pra: yo no olvido. Otra característica de nuestra cultura es la expresión “yo somos” En la de ustedes se dice “yo soy” Porque Ure (“yo”) no sólo significa el nombre que ustedes le ponen a los que nacen para distinguirlos de los otros. Para nosotros Uré es el Ser que somos, más que el nombre.

La visión chaima del mundo en su devenir es dialéctica e imaginista, cuestión esta que ha permeado toda nuestra cultura latinoamericana y caribeña. Escritores como Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y José María Arguedas entre otros, cada uno con sus especificidades, nos sumergen en un mundo mágico y real al mismo tiempo que nos hace crédulos e incrédulos en el mismo plano en el cual transcurre la vida cotidiana, terrenal y utópica.

Habría que indagar en qué medida ese factor ha servido de escudo refractario al paradigma europeo del cientificismo cartesiano que sin negarlo totalmente lo asimilamos a conveniencia o a conciencia, como ocurrió por ejemplo con Simón Rodríguez, quizás el más acabado, universal y práctico intelectual americano del siglo XIX (Un intelectual orgánico, en términos de Gramsci y asumido en el Documento Rector de la UBV) Pero la mente chaima asume la contradicción, no la razona, la sabe sin saberla y eso es parte de su resorte intuitivo, cognitivo. Existe, luego piensa, se diría parafraseando en el retruque a Descartes.

En cuanto a la familia, también rompe con la derivada de la propiedad privada – siguiendo a Engels, apoyado en Morgan. Los hijos de los chaimas no tienen “papás”. Dios es el padre, pero el padre es la vida: creen en la vida, en el agua que está en toda vida, pero a su vez el agua está viva, respira; pero también en el Sol (Ziz) – la fuente de toda existencia, incluida la vida.

Se puede apreciar en el mito solar de Amanaroka una gran similitud con la doctrina del eterno devenir (presente en otras cosmovisiones originarias) y de la permanente transformación de la materia y de la energía (1a Ley de la Termodinámica). El ciclo de la vida del chaima va de lo material a la luz para luego regresar a la vida material a través de las plantas y de los otros seres vivos; para ellos todo lo existente tiene vida y somos parte de ella. Es así como los árboles y los pájaros, por ejemplo, son nuestros hermanos: El yo somos chaima abarca también al resto de la naturaleza como un todo inseparable: la vida es cíclica y eterna.

Entonces ¿Qué es lo que hay que rescatar? ¿El ropaje ancestral? ¿Los rituales? ¿La forma? Para esta propuesta es lo filosófico, su visión universal, profundamente humana, solidaria y supeditada a las leyes de la naturaleza. John Sulston ([25]) después de muchos años de arduo trabajo de investigación, de visita en el Parque Nacional de Iguazú, Argentina ([26]) dice:

Ahora, a mi edad, descubro que disfruto cada vez más estar simplemente sentado sin sentir la urgencia de tener que hacer algo nuevo (…) observar las cataratas, tan espléndidas, y observar los pájaros en la selva; simplemente mirarlos (…) La pregunta que le haría a la persona que lea esto es cómo se siente al respecto; qué siente el lector sobre este punto. También me gustaría preguntarle a usted (al entrevistador JH) si siente una sensación de resignación ante la muerte.

Aquí la ciencia de Sulston drena hacia la vida y por la vida; los Chaimas y otros, navegan en ella sin pensarlo y están muy cercanos a una visión entrópica, cósmica y entramada, pero al mismo tiempo natural y por eso para ellos, fácil de asumir. La visión de la modernidad por el contrario es simplificadamente administrativa, fragmentada, bancaria: time is money.

Es elocuente la carta de respuesta del indio Seattle (1855) Jefe de las tribus Suquamish y Duwamish al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce (1854) quien le propuso comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos (Hoy Estado de Washington) y a cambio le prometió crear una “reservación” para el pueblo indígena ([27]) Este documento ha sido traducido a muchos idiomas y difundido en miles de publicaciones. A continuación sólo fragmentos ilustrativos de esta otra visión del mundo:

El Gran Jefe Blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El Gran Jefe Blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza, porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras (…) El Gran Jefe Blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. ([28])

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña.

Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos?

Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo (…) Cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del indio piel roja.

Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros (…) Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.

Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros (…) Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados (…) El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados.

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquiera otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita (…) Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa.

No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. Más tal vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo.

Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo.

Nota: Sin comentarios. Los subrayados en cursivas son propios.

Durante la gran polémica para la aprobación de la Constitución de 1999 en Venezuela, se confrontaron las posiciones ideológicas de la burguesía nacional, en concordancia con sus intereses de clase y la de los pueblos indígenas. Al calor del debate estos estaban siendo apabullados por los diputados burgueses y entre ellos por el brillante orador, historiador, periodista y empresario Jorge Olavarría. En ese momento crucial el derecho de palabras le correspondió al poeta Gustavo Pereira, quien después de un brevísimo silencio le dedicó al Dr. Jorge Olavarría el poema de su autoría Sobre salvajes. Hubo fiesta en galería y en el patio del Capitolio una interminable ronda de todas las etnias allí congregadas. El Capítulo VIII del Título III de la CRBV (De los Derechos de los pueblos indígenas) fue aprobado sin modificaciones. Dicho poema le dio la vuelta al mundo y como viene al tema, se transcribe ([29])

Sobre salvajes

Los pemones de la Gran Sabana llaman al rocío Chirïke-yeetakuú

que significa Saliva de las Estrellas; a las lágrimas Enú-parupué

que quiere decir Guarapo de los Ojos, y al corazón Yewán-enapué: Semilla del Vientre.

Los waraos del Delta del Orinoco dicen Mejokoji (El Sol del Pecho) para nombrar el Alma.

Para decir amigo dicen Ma-jokaraisa: Mi otro corazón. Y para decir olvidar, dicen: Emonikitane,

que quiere decir Perdonar.

Los muy tontos no saben lo que dicen

Para decir tierra dicen madre

Para decir madre dicen ternura

Para decir ternura dicen entrega

Tienen tal confusión de sentimientos

que con toda razón

las buenas gentes que somos

les llamamos salvajes.

Nota. Se mantuvo la estructura del poema que aparece en la fuente citada.

Resultan asombrosas las cosmovisiones de los pueblos previos a la Modernidad, que con una óptica lógica y objetivamente científica ha barrido con toda una riqueza cultural heterogénea y amplia que ahora se pretende rescatar. De allí la importancia que tiene para los revolucionarios venezolanos rebuscar concienzudamente nuevos rumbos en esta visión ancestral del mundo, que supere al capitalismo, no sólo en lo político y económico, sino esencialmente en lo cultural-espiritual.

Económicas, Políticas y Jurídicas: La economía guiada por las leyes de la ecología, expresada en el V Objetivo Histórico del Plan de la Patria (LPP) ([30]); la política como la ciencia y el arte de la organización de la sociedad para alcanzar los supremos objetivos de la convivencia humana ([31]) y la jurídica como el andamiaje normativo que ayuda al equilibrado desenvolvimiento económico y político del cuerpo social, es el gran reto que tenemos que asumir (la población venezolana en el siglo XXI) si en verdad queremos (consientes y volitivamente) construir y ejercer en nuestra cotidianidad una nueva forma de vida más humana. Antecedentes sociales e intelectuales tenemos como guías. Inventamos o erramos.

Educativa: “El Estado tiene como sus fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad (…) La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines” ([32]) Aquí está el rumbo trazado: defender y desarrollar la persona y respetar su dignidad es la más clara y contundente definición epistemológica que nos ubica más allá del capital y su sistema, que precisamente aliena a la gente del fruto de su trabajo, lo desarrolla tecnológicamente, unidimensionalmente (Marcuse) y convierte la fuerza de su dignidad en mercancía. Adicionalmente, para abordar el tema de la educación liberadora, punto clave de esta base paradigmática, nada mejor que apoyarse en Simón Rodríguez ([33]): la vida sin libertad es dudosa y sin educación, hasta inútil es (Ob. Cit)

Rodríguez (siguiendo El Discurso de Rousseau) coincide en que una visión del progreso humano ceñida al ámbito técnico y material en detrimento del moral y cultural era, por decir lo menos, una incongruencia conceptual y filosófica y si acaso, sólo podría catalogarse como un mero desarrollo tecnológico. Mejor guía para el deslinde con el concepto del desarrollo en el paradigma de la Modernidad, imposible.

Toda esta información hasta ahora desplegada se nutre de conocimientos científicos y de saberes ancestrales necesarios para edificar un mundo mejor. Venezuela se vislumbra como un atractivo escenario en el combate por esa nueva sociedad y no está demás redundar: Esta utopía tiene su fundamento histórico, científico y filosófico, pero también mágicos y mitológicos, imprescindibles en esta visión alternativa a la modernidad.

BIBLIOGRAFÍA

Biblia católica (la) Levítico 25:36; Deuteronomio 23:20; Ezequiel 18:8-9.

Bilderbeg (Club de). Documento disponible en Internet:: https://actualidad.rt.com/actualidad/209746-bilderberg-invitados-agenda-gobierno-sombra.

Chekib Khelil (2005) Documento disponible en Internet: http://www.opec.org/aboutus/member%20countries/algeria.htm (Consultado 01/08/18)

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): Preámbulo; Artículos 3 y 114.

Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático: COP 15, Dic. 2009. Documento disponible en Internet: https://www.ecologistasenaccion.org

Departamento de Energía de USA. Documento disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_pico_de_Hubbert

Duncan, R. Pardee Keynote Symposia of the Geological Society of America (Summit 2000). Reno, Nevada, Trad. Pedro Prieto (13/11/2000). Documento también disponible en Internet: https://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20040205174031934 (consulta: 19/04/17)

Engels, F. (1884) El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. COLECCIÓN CLÁSICOS DEL MARXISMO. Traducción: Grupo de Traductores de la Fundación Federico Engels. Obra Disponible en Internet: https://www.fundacionfedericoengels.net/…/engels_origen_familia_interior_a…

Hubbert, M. K. (1956) Documento disponible en Internet: http://politicamentncorrecto.blogspot.com/p/el-pico-petrolero-o-cenit-petrolero-es.html

Lenin, V. I. Trinfo de la Revolución de Octubre, 1917: Discurso ante Las Dumas, anunciando la toma del poder político del Estado y el inicio de la construcción del socialismo en Rusia.

León, Rogelio. Dos conferencias en el Centro de Estudio Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica (CEPEC), UBV-Maturín: 4 y 25 de mayo de 2016.

Ley Plan de la Patria, G.O. N° 6.118 Extraordinario, 4 de diciembre de 2013

Marx, C. y Engels, F. (1848) Traducción: Editorial Progreso, Moscú, 1983. 1ª Edición en Biblioteca Básica del Pensamiento Revolucionario: Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A., Caracas, Venezuela, 2007.

____________ Obras Escogidas, Tomo I, Editorial Progreso, Moscú 1980.

O’Connor, J. ¿Es posible el capitalismo sustentable? Revista Ecología Política. Naturaleza, sociedad y utopía. Documento disponible en Internet. http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/ecología/connor.pdf (Consulta: 31/03/17)

_____________ Ob. Cit.

Pereira, G (2011) 1a Edic. 2008. Los cuatro horizontes del cielo y otros poemas; p. 321 Premio Internacional de poesía “Víctor Valera Mora” III Edición, Fundación Celarg, Caracas, Venezuela.

Ramonett, I. (2012) La propaganda silenciosa…Libro disponible en Internet: www.herbogeminis.com/IMG/pdf/propagandas_silenciosas-2.pdf

Rodríguez, S. Obras Completas (1975) Col. Dinámica y Siembra, USR, Caracas, Venezuela.

Seattle (Carta del Jefe Seattle al Presidente de los EE.UU Franklin Pierce, 1854 : Documento disponible en Internet: http://ciudadseva.com/texto/carta-del-jefe-seattle-al-presidente-de-los-estados-unidos/

Sulston, J. Premio Nobel de medicina 2002, El genoma y la división de clases, Conversaciones con Jorge Halperin (2005) p. 69 y 70 Le Monde diplomatique, Edición Colombia, mayo 2005.

___________ Reflexiones en el Parque Nacional Iguazú, un área de preservación de la naturaleza que abarca 67.720 hectáreas en el extremo norte de la Provincia de Misiones, Argentina.

Sulston, J.Georgina Terry (2003) El hilo común de la humanidad, Edit. Siglo XXI Barcelona, España.

_______________ El Hilo común de la humanidad. Ob. Cit.

Salazar, R (2012) Mercancía, dinero y capital – una danza macabra – pero hay alternativas. Grafifor C.A. Maracaibo, Venezuela.

[1] Marx, C. y Engels, F. (1848) Traducción: Editorial Progreso, Moscú, 1983. 1ª Edición en Biblioteca Básica del Pensamiento Revolucionario: Monte Ávila Editores Latinoamericana, C.A., Caracas, Venezuela, 2007.

[2] La Revolución de Octubre de 1917, cuando Vladimir Ilich “Lenin” a la cabeza del partido Social Demócrata Obrero Ruso (b) tomó el poder político del Estado y dio inicio a la construcción del socialismo en Rusia.

[3] O’Connor, J. ¿Es posible el capitalismo sustentable? Revista Ecología Política. Naturaleza, sociedad y utopía http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/ecología/connor.pdf (Consulta: 31/03/17)

[4] Levítico 25:36; Deuteronomio 23:20; Ezequiel 18:8-9 y destacados filósofos: Santo Tomás, Aristóteles, Platón, Cicerón, Séneca y otros.

[5] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) Art. 114

[6] Marx, C. y F. Engels. Obras Escogidas, Tomo I, Editorial Progreso, Moscú 1980.

[7] Engels, F. El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado.

[8] Ramonett, I. (2012) La propaganda silenciosa…

[9] Sulston, J. Premio Nobel de medicina 2002, El genoma y la división de clases, Conversaciones con Jorge Halperin (2005) p. 69 y 70 Le Monde diplomatique, Edición Colombia, mayo 2005.

[10] Salazar, R (2012) Mercancía, dinero y capital – una danza macabra – pero hay alternativas. Grafifor C.A. Maracaibo, Venezuela.

[11] O’Connor, J.Ob. cit

[12] Sulston, J.Georgina Terry (2003) El hilo común de la humanidad, Edit. Siglo XXI Barcelona, España.

[13] Ley Plan de la Patria, G.O. N° 6.118 Extraordinario, 4 de diciembre de 2013

[14] Principios Fundamentales, Art. 3 de la CRBV

[15] Cultivo de bacterias en agar-agar saturado de azúcar (energía) en una cápsula de Pietri (sistema cerrado)

[16] Chekib Khelil (2005) http://www.opec.org/aboutus/member%20countries/algeria.htm (Consultado 01/08/18)

[17] Hubbert, M. K. (1956) http://politicamentncorrecto.blogspot.com/p/el-pico-petrolero-o-cenit-petrolero-es.html

[18] Duncan, R. Pardee Keynote Symposia of the Geological Society of America (Summit 2000). Reno, Nevada, Trad. Pedro Prieto (13/11/2000) También disponible en Internet: https://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20040205174031934 (consulta: 19/04/17)

[19] Departamento de Energía de USA: https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_pico_de_Hubbert

[20] Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático: COP 15, Dic. 2009. https://www.ecologistasenaccion.org

[21] Disponible en Internet: https://www.renovablesverdes.com/extincion-en-masa/

[22] Club de Bilderberg, disponible en Internet: https://actualidad.rt.com/actualidad/209746-bilderberg-invitados-agenda-gobierno-sombra

[23] León, Rogelio. Educador, cultor de origen chaima. Dos conferencias en el CEPEC, UBV-Maturín: 4 y 25 de mayo de 2016.

[24] Sulston, J. Y Terry, G. El hilo común de la humanidad. Obra citada

[25] Premio Nobel de medicina 2002, El genoma y la división de clases, Conversaciones con Jorge Halperin (2005) p. 69 y 70 Le Monde diplomatique, Edición Colombia, mayo 2005.

[26] Parque Nacional Iguazú, un área de preservación de la naturaleza que abarca 67.720 hectáreas en el extremo norte de la Provincia de Misiones, Argentina.

[27] Disponible en Internet: http://ciudadseva.com/texto/carta-del-jefe-seattle-al-presidente-de-los-estados-unidos/

[28] Al igual que los chaimas: no mienten.

[29] Pereira, G (2011) 1a Edic. 2008. Los cuatro horizontes del cielo y otros poemas; p. 321 Premio Internacional de poesía “Víctor Valera Mora” III Edición, Fundación Celarg, Caracas, Venezuela.

[30] Plan de la Patria Ob. Citada.

[31] Sintetizados en el preámbulo de la CRBV Ob. Citada.

[32] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Art. 3.

[33] Rodríguez, S. Obras Completas (1975) Col. Dinámica y Siembra, USR, Caracas, Venezuela.

Autor: Límber Salazar

Users Today : 48

Users Today : 48 Total Users : 35416025

Total Users : 35416025 Views Today : 66

Views Today : 66 Total views : 3349296

Total views : 3349296