Otras Voces Destacadas

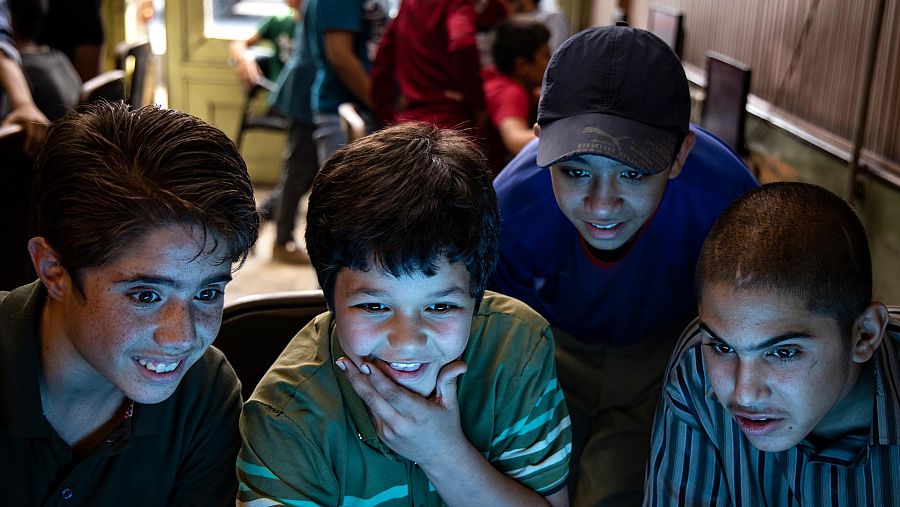

‘Los hijos del sol’, una gran película de Majid Majidi que denuncia el trabajo infantil

- El director iraní utiliza a auténticos niños de la calle para denunciar que no tienen acceso a la educación

- Una premiada historia que se estrena este viernes, 14 de mayo

Unos niños buscan un antiguo tesoro en el sótano de su escuela. Este argumento, que podía ser una película de los Goonies, cambia mucho en manos del director iraní Majid Majidi (Teherán, 1959), ya que los protagonistas son niños que trabajan en la calle y cuya única esperanza de futuro es encontrar ese tesoro… o conseguir una educación que les ayude a salir de la pobreza.

“No hay nada más importante que los niños porque son el futuro de cada sociedad, de cada país –nos cuenta el director por videoconferencia-. Si invertimos en los niños tendremos un país mejor y con más posibilidades de futuro. Pero si no lo hacemos nos espera una sociedad sin identidad”.

“Los niños son los principales recursos de un país –añade-. Son mucho más importantes que los recursos naturales como el petróleo. Y si no cuidamos de esos niños vulnerables, si no les prestamos la atención necesaria, nos enfrentaremos con una generación destruida”.

Una gran historia premiada en Venecia y que figuró entre las 15 cintas preseleccionadas para el Oscar a la mejor película de habla no inglesa 2021. Se estrena este viernes, 14 de mayo.

Buscan un tesoro y encontrarán una educación

La película está protagonizada por Alí, un niño de 12 años y sus tres amigos que trabajan en un garaje y cometen delitos menores para sobrevivir y ayudar a sus familias. Un día reciben el encargo de encontrar un tesoro oculto bajo tierra al que solo se puede acceder por el sótano de la Escuela del Sol, una institución caritativa que intenta educar a niños de la calle, así que Alí y sus amigos deciden matricularse para poder buscar ese tesoro.

La película está basada en la realidad –asegura Majid-. La idea se me ocurrió cuando visité una escuela en el sur de Teherán creada por una ONG y dirigida a aquellos niños que están obligados a trabajar por su situación familiar. Y que es su única oportunidad para estudiar. Conocí de cerca a esos niños y quise hacer pública su situación para ver si conseguimos que haya más colegios para ellos”.

Destacar la habilidad de Majidi para mezclar esta dura realidad con la aventura de esos niños que buscan el tesoro. “La aventura también es una realidad para estos niños -asegura-. No es que yo la haya añadido, sino que la propia vida de esos chavales está llena de emoción, de aventuras, de altibajos… son niños que están trabajando y para ellos cada día es una aventura. Esa parte de la aventura es inseparable de sus vidas”.

150 millones de niños trabajando en el mundo

Majid Majidi destaca que el trabajo infantil es un problema universal: “Según fuentes oficiales hay 150 millones de niños trabajando en todo el mundo. Si no lo solucionamos en 10 o 20 años nos enfrentaremos con una crisis, con una catástrofe mundial. Porque pueden convertirse en delincuentes o ser atraídos por grupos terroristas como el Daesh o similares. Esos grupos terroristas siempre buscan nuevos miembros dentro de esos niños que no tienen nada. Como artista sentí la necesidad de ayudar a esos niños vulnerables, convertirme en su voz para intentar resolver sus problemas. Mi prioridad es el mundo infantil”.

“Por eso –añade-, con que un solo niño no pueda ejercer su derecho a estudiar ya es demasiado. Y por desgracia hay muchos sin acceso a la escolarización. Esos niños obligados a trabajar se privan de la educación porque no hay muchos colegios especiales, como el de la película, que les den esa posibilidad de estudiar y trabajar. Además, después de trabajar pierden la motivación y no tienen fuerzas para ir al colegio”.

“A menos –continúa- que haya iniciativas como la escuela que mostramos en la película. Una escuela que es diferente, porque les proporciona tres comidas al día, les ayuda en sus asuntos sociales y sanitarios. No es solo una escuela para estudiar, sino que también les ayuda en otros muchos temas, porque la mayoría de ellos han perdido a sus padres o están en la cárcel.

“Conseguir que haya más escuelas de este tipo puede ser la única esperanza que estos niños tengan de estudiar” -concluye el director-.

De niños de la calle a actores famosos

Majid Majidi lleva denunciando estos problemas desde Niños en el paraíso (1997), protagonizada por dos niños pobres que pierden los zapatos y no se atreven a contarlo a sus padres. Una gran película que fue nominada al Oscar.

Los actores de Hijos del son niños reales que trabajaban en la calle o vendiendo cosas en el metro. “Los elegí entre 4.000 chavales porque solo ellos podían transmitir su situación -asegura-. Los primeros días no podían creerse lo que les estaba pasando. Pensaban que era un sueño. Porque se les había humillado tanto, se habían aprovechado tanto de ellos, les habían quitado tantas cosas, incluida su propia identidad, que no creían en nada ni en nadie”.

Por eso –continúa- para mí era un reto ganarme su confianza. Pero con el paso del tiempo descubrimos sus talentos y han ganado grandes premios, no solo en Irán sino también en todo el mundo. Por ejemplo, el protagonista, Rouhollah Zamani, ganó el premio a la mejor interpretación masculina revelación en el pasado Festival de Venecia. Ahora es una estrella en Irán y está rodando una serie de televisión”.

“Los niños afganos también han tenido mucho éxito –añade-, y si no fuera por el coronavirus ahora testarían rodando otras películas, porque han recibido varias propuestas”.

“Pero lo más importante -concluye- es que devolvamos la confianza a esos niños, demostrarles que no sobran en la sociedad. En el futuro pueden ser ingenieros, médicos, actores… Y espero que el estreno de esta película en todo el mundo, ayude a que descubramos ese tesoro que son estos niños y su importancia para el futuro en todos los países”.

La difícil situación de los refugiados afganos

Varios de los niños protagonistas de la película son refugiados afganos. “Cada día hay más inmigrantes afganos en Irán y cada vez tienen más problemas –asegura Majid-. Pero mientras su país siga sufriendo esa inseguridad, es un problema con difícil solución. La presencia de EE.UU. en Afganistán tras los atentados de 2001 y la posterior creación de grupos terroristas que combaten contra esas tropas norteamericanas han aumentado la inseguridad y el flujo de inmigrantes afganos hacia Irán”.

“Son gente que huye de la guerra y de la pobreza –añade-. Hay entre seis o siete millones de afganos en Irán y la mayoría han llegado de forma ilegal. Eso se ha sumado a los problemas que ya tenía Irán. Si miramos el porcentaje de los niños que trabajan en Irán veremos que el 60 por ciento son esos niños inmigrantes, que no tiene acceso a la educación”.

“Creo –concluye- que hace falta más implicación por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos para, por lo menos, que esos niños puedan estudiar. Para tener una mínima esperanza de futuro, tanto para ellos como para sus familias. Cada día que pasa esos niños están en una mayor situación de vulnerabilidad”.

“Los jóvenes cineastas necesitan tiempo para demostrar su valía”

El cine iraní es uno de los de mayor prestigio en todo el mundo y preguntamos a Majid como lo ve en la actualidad. “A nivel de producción el cine iraní atraviesa un buen momento –confiesa-, ya que se ruedan entre 130 y 140 películas al año. Pero artísticamente no tienen la calidad de antes. Aunque eso no solo pasa en Irán, sino que es igual en todo el mundo. Creo que las jóvenes generaciones de cineastas necesitan un poco de tiempo para poder demostrar su valía”

“En Irán –continúa- seguimos teniendo grandes cineastas, como Asghar Farhadi, pero creo que ya pasó la edad de oro del cine iraní, que fue la década de los 90 y los primeros años de este siglo. Pero insisto en que creo que es por ese cambio generacional. Con tiempo espero que recuperemos este peso. Para que una cinematografía sea exitosa tiene que tener grandes estrenos, conseguir que las películas se vean y que lleguen a los corazones y espero que nuestros jóvenes cineastas tengan la oportunidad de tener esos grandes estrenos”.

En cuanto a sus influencias reconoce que: “Siempre me ha interesado el cine neorrealista italiano, el cine del sur de Francia y, a nivel nacional, el cine de Kiarostami que ha sido un ejemplo a seguir para mí y para muchos cineastas de todo el mundo. Lamentablemente le perdimos, pero su influencia continúa en el cine actual”.

Guatemala-Informe: Discurso de odio y racismo en las redes sociales. (PDF)

El presente informe fue elaborado por Guatecambia y la Fundación María y Antonio Goubaud Carrera con el apoyo de DW Akademie y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

El contenido expresado en esta publicación es responsabilidad exclusiva de sus autores y el mismo no necesariamente refleja las opiniones de DW Akademie ni el BMZ.

Reseña:

En estos últimos dos meses de campaña electoral, las redes sociales se han visto plagadas por discursos racistas y de odio. Este fenómeno, que no es exclusivo de Guatemala, se ha convertido en una forma agresiva de atacar y desprestigiar a aquellos líderes, influencers o blogueros que por su etnia, género, religión u orientación sexual tienen un discurso diferente y contrahegemónico y se atreven a expresar, en las redes sociales, su opinión, su modo de pensar diferente y apoyar la

diversidad de etnia, clase, religión o género.

En otros casos, es un discurso destinado a difundir comentarios racistas o discursos de odio contra colectivos, a quienes por su condición de etnia, género, raza o simplemente por el hecho de ser extranjeros o por no pertenecer al grupo dominante del país, se les considera indeseables, inferiores o desechables, y por ello son sujetos de agresión verbal o física.

En otras palabras, el surgimiento de un discurso ideológico racista o propio de la ideología de la supremacía blanca que se ha generalizado en Estados Unidos, como una forma de depreciar, desprestigiar, descalificar y excluir al otro, ya sea física, jurídica o económicamente, vuelve a emerger de una forma inusitada también en otros países europeos.

Los discursos de odio y las prácticas racistas se expresan en casi todas las plataformas de las redes sociales, especialmente en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y pueden tener dos modalidades: la discursiva de la agresión verbal, insulto y humillación a los agredidos y la de incitación al odio a través de palabras o acciones que llaman a acciones violentas o que estimulan el odio, la violencia o la agresión física contra algunos colectivos. En la jerga cibernética reciben el nombre de discursos de odio o expresiones de odio y de racismo, que significan la dispersión del odio y del racismo a través de las tecnologías modernas, en donde el anonimato y la inmediatez de la respuesta enardece aún más los discursos o las prácticas discriminatorias en contra de minorías, que muchas veces no son tales y representan, como en el caso de Guatemala, amplias mayorías de la población.

Descarga aquí: Informe Discurso de Odio y Racismo en las Redes Sociales

CREFAL: 70 años de la educación en América Latina y el Caribe

Por: Carlos A. Reyes*

“El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas”. Bertolt Brecht.

Hablar del Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina (CREFAL), es aludir a la historia de una de las prácticas educativas globales de la educación: la alfabetización. La historia de CREFAL comienza en el año de 1945, con la celebración de la II Conferencia General de la UNESCO en México, conferencia que tendría por objetivo, definir los estatutos de una Organización Internacional de Cooperación Cultural. En este sentido, el 11 de septiembre de 1950 se firmaron los acuerdos entre la Organización de Estados Americanos y la UNESCO, y entre ésta, el Gobierno de México para la creación del Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina.

Al año siguiente, el 9 de mayo de 1951 bajo la dirección del maestro mexicano Lucas Ortiz Benítez en el Estado de Michoacán, México, comenzó a operar este proyecto institucional, teniendo como objetivo ayudar a los gobiernos de América Latina y el Caribe, proporcionando capacitación a los maestros y líderes de educación fundamental, y la preparación de materiales adaptados a las necesidades y condiciones de las comunidades locales para reforzar la educación. Aunado a esto, la realización de los hombres y las mujeres en su cultura, su formación como ciudadanos y del desarrollo de condiciones sociales para su papel en el mundo moderno, fueron directrices que marcaron el de cursar institucional de CREFAL.

La Alfabetización de los pueblos

La instauración de CREFAL en 1951, como una institución de cooperación regional y de carácter internacional en materia educativa, conllevo a pensar y trazar un proyecto en el mismo concepto institucional. Articular un proyecto que respondiera a las necesidades y emergencias de una sociedad complejizada era todo un reto, sin embargo, garantizar el acceso y determinar las óptimas condiciones de los pueblos a la educación fue importante para idear como una primera iniciativa la alfabetización de los pueblos de la región.

La alfabetización como asunto de la agenda política de los Estados de América Latina y el Caribe, ha sido un asunto compartido regionalmente, debido a las características que dichos países y en particular, sus sistemas educativos presentan día a día. Actualmente, la alfabetización quizá sea un tema que sigue latente en las ocupaciones educativas, en menor medida, quizá, pero presente. Dicho lo anterior, CREFAL ha sido una institución que desde la década de los cincuenta del siglo XX, tuvo como eje institucional, llevar a cabo iniciativas de alfabetización, generando con ello, experiencias culturales edificantes de la educación latina y caribeña.

La iniciativa de la alfabetización como primer proyecto de CREFAL, conllevó numerosos ejercicios de éxito para la educación regional, posibilitando el acceso a la lectura, la escritura y la ejercitación de prácticas de comunicación cultural. En las últimas décadas, tanto la UNESCO como la CEPAL han dado evidencia del progreso que la alfabetización representa para los países, para los sistemas educativos, considerando la alfabetización como un proceso de cohesión y tejido social; la generación y conformación de comunidades educativas, la internacionalización de prácticas educativas y el intercambio académico, fueron logros de esta primer gran iniciativa internacional.

CREFAL y su aporte editorial

El trabajo que desde 1951 CREFAL ha realizado, se ha evidenciado a través de numerosas obras editoriales, coordinadas por especialistas de campo. La participación de investigadores como Pablo Latapí, Emilia Ferreiro, Hugo Zemelman, Judith Kalman, Enrique Dussel entre muchos otros más, son parte de esta gama de autores. El aporte editorial han tomado como ejes de debate distintos campos de dominio científico; temas fundamentales como la alfabetización, la educación en personas jóvenes y adultas, hasta vivencias históricas de lo que CREFAL como institución ha representado para la educación regional, forman parte de los múltiples informes, reportes, ensayos, colecciones y homenajes editoriales.

Los aportes editoriales han compilado miradas multidisciplinarias e interdisciplinarias, no solo de la educación, sino de la vida política, económica, histórica, antropológica, filosófica de la región latina y caribeña. Con ello, CREFAL ha dado un espacio al pensamiento regional, observando y escuchando cada uno de los mensajes que desde Decisio, Saberes para la acción en educación de adultos, la revista institucional, hasta las memorias y comunidades en formación que CREFAL sigue construyendo.

En los 70 años de vida institucional de CREFAL, la participación de los sujetos sociales en asuntos de la comunidad, la cultura y la educación, han sido los principales escenarios en que se han constituido iniciativas incluyentes de participación social, haciendo de estas iniciativas proyectos de enseñanza y aprendizaje, particularmente de los jóvenes y adultos. Los planes regionales y subregionales, ha permitido desarrollar políticas públicas en diferentes campos de la sociedad, articulando un marco de participación activa. En este sentido:

El CREFAL se ha propuesto abordar los desafíos que enfrenta la educación de personas jóvenes y adultas. Con este propósito recupera su vasta experiencia, integra las temáticas emergentes en el campo (ciudadanía, derechos humanos, género, migración y medio ambiente, entre otras) y contribuye a la formación de sujetos capaces de crear alternativas que modifiquen las relaciones de las personas con el trabajo, con la vida, con los otros y con el poder. De esta manera procura aportar a la construcción de los consensos necesarios para la democracia y la justicia social en la región.

En la actualidad, CREFAL está conformado por los embajadores de los 13 países miembros, en los que se encuentran: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Sitios de interés:

CREFAL:

Publicaciones CREFAL: https://www.crefal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=541&Itemid=600#

Programas de Formación CREFAL: https://www.crefal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=562&Itemid=608

Referencias de Consulta.

CREFAL (9 de mayo de 2021). Antecedentes históricos. https://www.crefal.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=182

*Colaborador de OVE. ITESM | MÉXICO.

Fuente: EL autor escribe para OVE

Imagen: CREFAL

Libro: ¿Quién decide nuestro futuro digital?. Formato descargale

La pandemia ha profundizado nuestra dependencia de las tecnologías digitales que, si bien ofrecen soluciones para lidiar con la cuarentena, también han acentuado las brechas sociales y la concentración de poder y riqueza en manos de empresas transnacionales. Esta edición ofrece reflexiones sobre esta realidad desde diversos ámbitos y aborda propuestas para un futuro digital en manos de la ciudadanía. Una coedición con Internet Ciudadana.

Contenido:

¿Cuál futuro digital?

Sally Burch

Plataformas digitales corporativas:

La censura como programa

Javier Tolcachier

Infraestructura y acceso a las TIC en ALC

Alfredo Moreno

Entre promesas y paradojas:

Políticas de internet en América Latina

Jamila Venturini y Juan Carlos Lara

Debates y propuestas ante un escenario complejo:

Derechos digitales colectivos en perspectiva

Martín Iglesias

Nuevos medios y soberanía digital

Jimena Montoya

Situaciones, vulneraciones, propuestas:

Derecho Humano a la Educación e Internet

Nelsy Lizarazo

¿Qué se oculta detrás de la pandemia mundial?

El trabajo en la Cuarto Revolución Industrial

Diego Lorca y Diego Pierdominici

Las tecnologías en el campo y el agro

Blanca Ruiz

Autonomía tecnológica:

Herramientas libres para la lucha social

Sursiendo

“New deal” digital:

Una nueva convención sobre los datos y el ciberespacio

Richard Hill

Descargar

Libro(PDF): Sentidos de lo común en la discusión teórica y en las políticas educativas en cinco países latinoamericanos

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

Autor: Rosa Nidia Buenfil Burgos. [Coordinadora]

Rosa Nidia Buenfil Burgos. Ernesto Treviño Ronzón. Alejandro Pimienta Betancur. Daniel Saur. Sebastián Barros. Myriam Southwell. Olaya Ondina Dotel Caraballo. Pablo Toro Blanco. [Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO.

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-811-3

Idioma: Español

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2343&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1508

Libro (PDF): Análisis sobre casos de tortura y violaciones a los DD.HH. en la zona norte del país

Reseña: CLACSO

Para el Servicio Paz y Justicia – Paraguay, que el 2015 cumplió 25 años de desarrollar una tarea comprometida con los derechos humanos y la construcción colectiva de una Cultura de Paz en el país, estos hechos violatorios de la dignidad de la vida de campesinos y campesinas en la zona norte militarizada, representan pruebas fehacientes del accionar de un Estado, que con prácticas autoritarias, a través de las armas y la violencia, busca la desaparición de organizaciones y personas que luchan por una sociedad sin exclusión y sin desigualdades.

Autor (a): Simón, Alberto

Editorial: SERPAJ

Idioma: Español

País de Edición: Paraguay

Descarga: Libro (PDF): Análisis sobre casos de tortura y violaciones a los DD.HH. en la zona norte del país

Fuente: biblioteca.clacso

Users Today : 34

Users Today : 34 Total Users : 35460243

Total Users : 35460243 Views Today : 42

Views Today : 42 Total views : 3418937

Total views : 3418937