Planeta publica cinco ediciones de ‘Cuentos para niñas rebeldes’ para recordar a 500 mujeres que hicieron historia en Latinoamérica.

“Cuando era pequeña –y aún llevaba nombre de hombre– la mamá de Claudia le relataba un mito mapuche sobre guerreros tocados por la fuerza femenina de la luna”, empieza un cuento de dormir para niñas chilenas. La pequeña en la historia, la indígena mapuche Claudia Ancapán Quilape, “se sentía identificada con esos guerreros femeninos, sin entender del todo por qué”. Pero después de enfrentarse a malvados profesores que la discriminaban por querer ser una niña, Claudia es ahora una mujer transgénero de 44 años que “lucha por los derechos de las mujeres, contra la violencia obstétrica y por la protección de los niños y niñas transgénero”. Y colorín colorado, Claudia, como los guerreros lunares, se convirtió en su propio cuento para niñas.

La editorial Planeta publicó, en el Día Internacional de la Mujer, cinco nuevos libros titulados Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, y en su versión chilena se encuentra el cuento de Claudia con los de otras 99 mujeres. Cada edición –en Argentina, Chile, Perú, México, y una para Ecuador y Colombia– trae 100 cuentos muy cortos de mujeres de su país, cuentos en los que no hay príncipes ni princesas esperando ser rescatadas, sino mujeres que han cambiado la historia a nivel regional, local, o barrial. “A veces las mujeres ejemplares de las que más puedes aprender son aquellas que han estado a la vuelta de tu casa”, dice la introducción del libro en las cinco ediciones.

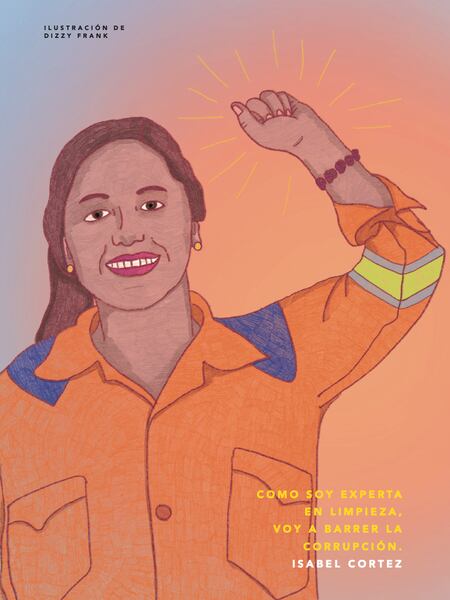

En los cuentos hay mujeres latinoamericanas tan famosas como las cantantes Chavela Vargas o Lila Downs, pero otras mucho menos conocidas por la región como Dorothy Ruiz Martínez, una científica mexicana que trabaja en la NASA. En la edición de Perú, además de resaltar a la poeta Blanca Varela o la heroína de la independencia Micaela Bastidas, está junto a ellas Isabel Cortez: una mujer que trabajó muchos años en el servicio de limpieza desde que era menor de edad, hasta que “se convirtió en la vocera de todos los empleados de limpieza, y se enfrentó a las autoridades para conseguir que sus condiciones laborales fueran más dignas y justas”.

“Son mujeres que encuentran su súper poder, por así decirlo, a partir de la rebeldía”, explica Myriam Vidriales a EL PAÍS, directora de marketing y comunicaciones en Planeta para América Latina, sobre el criterio editorial básico que tuvieron los múltiples equipos de editoras en la región para hacer estos libros. “En cada vida hay algo extraordinario, pero ¿cómo pones el foco en eso extraordinario? Eso es lo que hace de esa vida un cuento de hadas”.

Estas nuevas cinco ediciones tienen una edición madre. En 2016 dos autoras italianas que viven en California, Elena Favilli y Francesca Cavallo, publicaron Rebel Girls, un primer libro de 100 cuentos con mujeres de todo el mundo – como Michelle Obama, Coco Chanel, Cleopatra y Aung San Suu Kyi– que fue traducido a 26 idiomas. Las tres ediciones previas en español –del 2017, 2018 y 2020– han vendido más de un millón de ejemplares en América Latina y España, lo que lo convierte en uno de los libros más vendido por Planeta en los últimos años. “A través del simple y sencillo relato de lo extraordinario en las vidas de estas mujeres el libro se convirtió en un fenómeno,” dice Vidriales.

Para las cinco ediciones en América Latina –y una sexta que se publicará en Uruguay en abril– editoras de Planeta hicieron largas listas que luego compartieron y discutieron con Elena Favilli y su equipo de Rebel Girls en Estados Unidos. Después de llegar a un acuerdo sobre las 100 mujeres que entrarían en cada libro, decenas de ilustradoras en cada país hicieron los 500 dibujos que acompañan a cada una de los cuentos. A varias de las mujeres retratadas, sobre todo las menos conocidas, las editoras las entrevistaron, y cada una de ellas recibió una notificación anunciando que iban a ser, a partir de ahora, un cuento para “niñas rebeldes”.

Pero lo más interesante de las cinco ediciones ahora en librerías es intentar descifrar su selección. Además de las mujeres más conocidas regionalmente – de Sor Juana Inés de la Cruz en México a Alejandra Pizarnik en Argentina– los cinco libros hacen cierto eco a lo que muchas feministas han estado intentando reflejar en los movimientos: entender que la experiencia femenina es extremadamente diversa (o interseccional) y por eso, además de las mujeres más blancas o privilegiadas que han cambiado el mundo, están todas aquellas que han recibido menos reconocimiento en la historia del feminismo latinoamericano: las pobres, las transgénero, las indígenas o afrodescendientes.

La edición colombiana, por ejemplo, tiene un cuento dedicado a la Asociación de Parteras Unidas Del Pacífico, un grupo de mujeres afrocolombianas que viven en el occidente del país y que “enseñan a las jóvenes cómo manejar su menstruación, a las mujeres embarazadas a cuidarse para que sus bebés nazcan sanos, y las ayudan a parir”. Aunque muchas de ellas han sido víctimas de la violencia del conflicto armado colombiano, y sus prácticas tradicionales no siempre son reconocidas por la medicina occidental, lograron conformar una asociación que reúne a unas 1.600 mujeres y que su saber ancestral se reconociera como patrimonio nacional. “Demuestran que cuando las mujeres se juntan, son imparables”, se lee el cuento.

“Es un libro abiertamente feminista, pero no es un libro que uno va por la vida diciendo que es un manifiesto,” dice Vidriales. El libro, por ejemplo, tiene un claro enfoque liberal en defensa de los derechos reproductivos de las mujeres: hace varios perfiles de mujeres que han sido claves para aprobar el derecho de las mujeres al aborto, como la abogada Argentina Nelly Minyersky (la reina verde, como se le conoce en Buenos Aires) o Mónica Roa, la abogada colombiana que logró en 2005 que en su país se aprobara el dere

cho al aborto en tres causales. “Había una vez una niña que soñaba con ser la Mujer Maravilla y cambiar el mundo”, arranca el cuento sobre Roa.

Las primeras mujeres en llegar a cargos públicos importantes –la expresidente de Michelle Bachelet en Chile, las argentinas Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner, o la primera alcaldesa de Bogotá Claudia López– también tienen su lugar en los cuentos para niñas rebeldes, aunque Planeta intenta ser cuidadosa con el contexto político de cada país (la primera edición traducida del 2017, que incluía a la primera ministra de Inglaterra Margaret Tatcher, fue excluida de la edición Argentina pues esta política impulsó la guerra en las Malvinas). “No son el manifiesto de Las Tesis”, dice Vidriales de Editorial Planeta sobre el aspecto político de los cinco libros, “pero son un dulce con fuego feminista envuelto”.

Fuente: https://elpais.com/cultura/2021-03-18/cuentos-feministas-para-ninas-de-america-latina-sin-principes-ni-princesas.html

Users Today : 2

Users Today : 2 Total Users : 35460211

Total Users : 35460211 Views Today : 3

Views Today : 3 Total views : 3418898

Total views : 3418898