Estados Unidos/23 junio 2016/Fuente: Alto Nivel

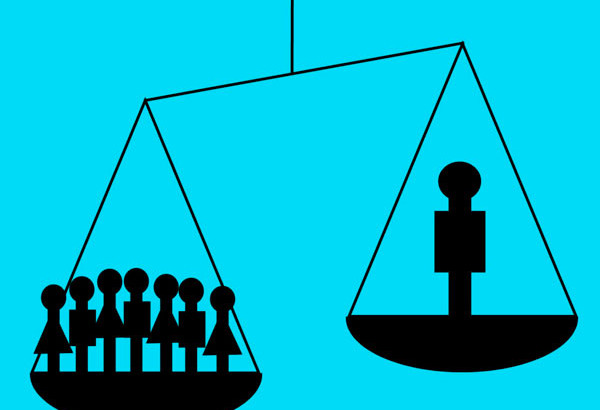

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que la desigualdad está creciendo “más y más” en Estados Unidos, provocando una polarización en la distribución de los ingresos entre los habitantes norteamericanos.

Pese a que la situación económica de Estados Unidos presenta “una buena condición”, el país enfrenta cuatro retos que ponen en riesgo su crecimiento en el futuro, entre los que están los elevados niveles de desigualdad y pobreza en la economía más grande del mundo, alertó el Fondo Monetario Internacional.

En su discurso con motivo de la revisión de las perspectivas económicas de Estados Unidos, la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, dijo que la desigualdad está creciendo “más y más”, provocando una polarización en la distribución de los ingresos entre los habitantes norteamericanos.

Desde el año 2000, el poder adquisitivo del 3 por ciento de la población de Estados Unidos ha caído por debajo del ingreso medio, degradando sus estándares de vida, dijo el FMI.

Por otro lado, 46.7 millones de estadounidenses viven en situación de pobreza, equivalente al 15 por ciento de la población en total. La pobreza se recrudece sobre todo en grupos minoritarios, madres solteras y personas con discapacidades.

“No sólo la pobreza crea tensiones sociales significativas, sino que ‘devora’ la participación de la fuerza laboral y socava la capacidad de invertir en educación y mejorar los resultados en la salud”, dijo Lagarde en su mensaje en Washington DC.

La directora gerente también dijo que las otras amenazas son el declive de la participación de la fuerza laboral en Estados Unidos, debido a que la población envejece, y que la productividad ha bajado 1.7 por ciento desde 2007 y a una tasa de -0.4 por ciento en los últimos cinco años.

El organismo también llamó a las autoridades a adoptar medidas para elevar la participación en la fuerza laboral, incluyendo la mejora en los servicios de cuidado de niños y otros beneficios que permitan que más mujeres puedan trabajar, a buscar reformas a la inmigración y revisar el programa de seguro por discapacidad para posibilitar empleos a tiempo parcial.

También llamó a Estados Unidos a elevar el salario mínimo mientras ofrece al mismo tiempo un crédito por ingresos más generoso y mejora la educación preescolar.

En su revisión anual a las políticas económicas de Estados Unidos, el FMI dijo que espera que la expansión en ese país alcance un 2.2 por ciento en 2016 y un 2.5 por ciento en 2017, en medio de un lento avance en la inflación hacia el objetivo de la Reserva Federal de un 2 por ciento.

Fuente: http://www.altonivel.com.mx/la-elevada-desigualdad-y-pobreza-amenazan-a-estados-unidos-56993.html

Users Today : 157

Users Today : 157 Total Users : 35415269

Total Users : 35415269 Views Today : 181

Views Today : 181 Total views : 3348222

Total views : 3348222