Por: Darío Aranda

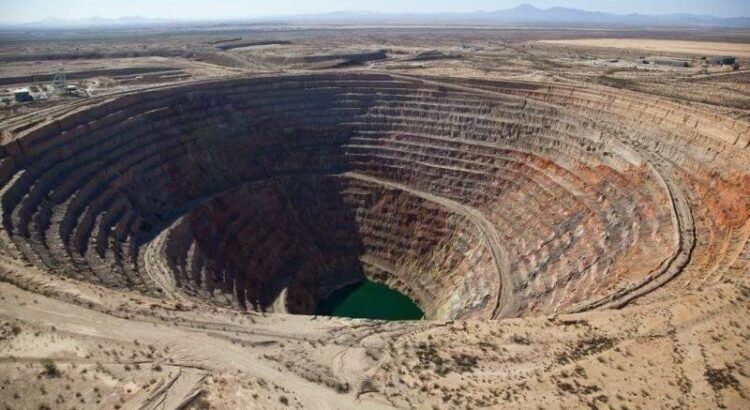

Horacio Machado Aráoz es autor del libro “Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea» (editorial Mardulce), donde traza el vínculo del extractivismo desde la llamada “Conquista de América” hasta la actualidad, con ejemplos concretos como Minera Alumbrera (en Catamarca). “Ser proveedores de materias primas obedece a un patrón de división internacional del trabajo heredado de la época colonial. El extractivismo es un rasgo estructural del capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esa acumulación es necesario que haya zonas de sacrificio, coloniales, que provean los subsidios ecológicos de ese consumo desigual del mundo”, explica. Investigador del Conicet, docente de la Universidad de Catamarca, parte de las asambleas catamarqueñas contra la megaminería y de la organización Sumaj Kawsay (“buen vivir”).

-Partiendo del libro “Potosí, el origen”, ¿qué similitudes hay entre ese modelo iniciado en 1492 y el actual?

-Lo que aparece intacto debajo de la diversidad de formas del extractivismo es la figura del conquistador como prototipo de los humanos y como forma de relacionar y concebir la relación con el mundo. El conquistador, desde los Pizarro, los Cortés, los Pedro de Valdivia, son varones armados, violentos, en búsqueda de enriquecimientos rápido, que miran el mundo como puro objeto de posesión y conquista, concibe la vida como una carrera infinita de riqueza y poder. En términos subjetivos la mirada de Colón sesgada por el brillo del oro es la mirada del sujeto moderno contemporáneo, de la racionalidad que piensa en la conquista de riquezas y valores abstractos como el sentido último de la existencia, esa es la matriz del extractivismo.

-¿Y las diferencias?

-Hay diferencias, grandes y múltiples, sobre todo en los modos de producción, el régimen de dominación y destrucción de hoy es infinitamente mayor hoy. El poder también se ha hecho más complejo, tiene una enorme capacidad de seducción, persuasión, el modo de vida imperial se impone como matriz evolutiva. La capacidad de destrucción asociada a la capacidad de seducción es lo que Aníbal Quijano llama “la lógica de la colonialidad”. El modo de vida imperial, del conquistador, aparece también como deseado por los conquistados y colonizados. Este modelo nos llevó a un umbral de deshumanización, a la naturalización de la violencia, vivir relacionándonos con la Madre Tierra desde la lógica del saqueo, con los efectos sanitarios y socioambientales que ya conocemos.

-Pero también hay resistencias.

-Estos cinco siglos de dominación extractivista colonial no han pasado en vano. No ha sido una dominación pasiva. Hay toda una historia de luchas, un aprender de luchas pasadas. Semillas de humanidad que nos quedan. Si queremos sostener y luchar por la supervivencia de la humanidad tenemos que acudir al banco de semillas de la historia, que son las las resistencias, la lucha de los pueblos originarios, de las mujeres, la lucha de los trabajadores, de todos los oprimidos del mundo. Hay ahí un banco de saberes, de conocimiento, que tenemos hoy disponible. Todas estas luchas, distintas expresiones contra la dominación patriarcal-colonial-capitalista, son todas necesarias pero ninguna es por sí misma. Estamos ante un gran desafío de una sinfonía de luchas populares, es la conciencia que tenemos de la integración de las luchas, del ecologismo popular.

-¿Extractivismo y capitalismo son sinónimos?

-No hay capitalismo sin extractivismo. Y el capitalismo implica la reafirmación de una estructura colonial de la economía mundial. Por eso es inentendible que en el Siglo XXI gobiernos que dicen que querían un cambio progresista insistieron sobre la base de un modelo ya fallido, muy conocido y debatido en América Latina, con consecuencias económicas, políticas, sociales y que consolida la dependencia. Un aprendizaje debiera ser que como países herederos de un régimen colonial no podemos aspirar a un modelo de desarrollo igual o equivalente al de los países industrializados. Debiéramos aspirar a otro modelo, basado en otra matriz de producción y de consumo.

-Una mirada recurrente es señalar que el extractivismo es una “contradicción secundaria” o una etapa previa para lograr el posterior “desarrollo”.

-Es una posición totalmente equivocada, que reproduce viejos errores de la izquierda ortodoxa del siglo pasado, delata una ceguera epistémica que estos sectores de izquierda tienen respecto a la naturaleza. Siguen sin entender que el capitalismo no es solo la depredación de la fuerza de trabajo, sino que produce la depredación de las fuentes de vida, la naturaleza, de las cuales el trabajo es un aspecto más. La vieja izquierda es una izquierda productivista, piensa en los términos del capitalismo respecto al desarrollo tecnológico, tiene fe ciega en la expansión de las fuerzas productivas, creen en un horizonte de crecimiento infinitivo. Esto, que podría ser perdonable para Marx o Engels, en el Siglo XIX, es incomprensible en los tiempos actuales.

-¿Que planteo alternativo existe?

-La teoría social crítica latinoamericana nació con cuestionamientos por las consecuencias de este modelo primario exportador. Existieron teóricos y gobiernos que propusieron un modelo distinto para la región entre las décadas del 40, 50 y 60 del siglo pasado, muchos de ellos inspirados en la llamada “escuela de la Cepal” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), donde el economista Raúl Prebisch fue uno de los referentes. Desde hace más de medio siglo se sabe que el extractivismo no es una alternativa válida para el desarrollo. Esa matriz extractiva tiene consecuencias en materia de clase social, genera una distribución del ingreso que tiende a la polarización social, consolida a las élites y conlleva escasa redistribución. No tenemos posibilidad de desarrollarnos en esos término, y se hace inviable toda posibilidad de pensar e implementar otros caminos, que sean emancipatorios.

-¿Cómo se sale del extractivismo?

-No hay, creo, salidas capitalistas del extractivismo. Eso nos fuerza a pensar radicalmente las alternativas. Como el extractivismo es una dimensión intrínsica del capitalismo, salirse de él es imaginar otros horizontes civilizatorios. Hay muchas comunidades que viven en territorios que están fuera de los patrones del capitalismo, viven sobre una base de uso comunal de los conocimientos, saberes, tierras, semillas. En nuestra América tenemos muchas comunidades que viven fuera de ese patrón extractivo. Hay que comenzar a imaginar esas salidas.

-¿Cómo serían esas opciones?

-Hay numerosas propuestas, tanto de investigadores como de organizaciones sociales, que están proponiendo políticas para modificar la matriz productiva, alternativas construidas desde abajo que construyen otras territorialidades y son fundamentales para salir del extractivismo. Imaginemos sociedades basadas en soberanía alimentaria, soberanía energética e hídrica como pilares fundamentales para pensar la independencia económica, política y culturales. Desde hace años que las organizaciones lo vienen pensando y poniendo en práctica, como la Conaie (Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador), la Red de Comunidades Afectadas por la Minería de México, el Movimiento Mundial contra al Represas de Mesoamérica y la misma UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas). El futuro de la especie humana está en poder reapender, volver a sentirnos conectados con la vida, el aire, la tierra, el agua. Y desconectarnos del aparataje tecnológico y financiero que nos ha extirpado del mundo, nos ha sumergido en un mundo de pantallas y de conexiones abstractas. Hay que salir de ahí para tener alternativas, para tener otro futuro.

Fuente: Página 12

Users Today : 305

Users Today : 305 Total Users : 35459900

Total Users : 35459900 Views Today : 485

Views Today : 485 Total views : 3418457

Total views : 3418457