Según un informe de la FAO en los territorios comunitarios se preservan los mayores niveles de biodiversidad, mientras que fuera de estos son más altas las cifras de deforestación.

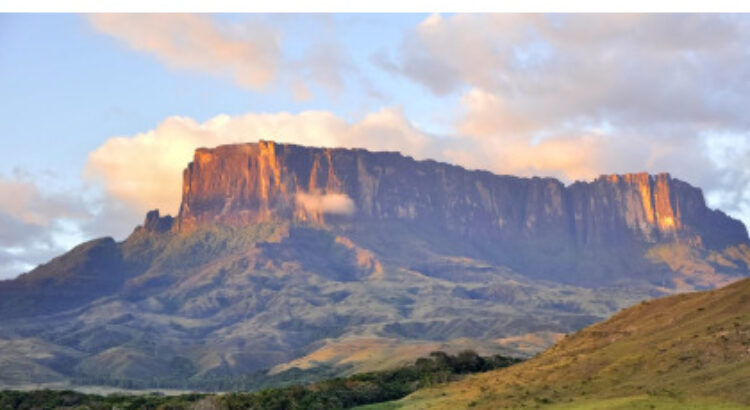

Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de América Latina ocupan actualmente entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosques nativos, donde se almacena un tercio de todo el carbono contenido en los bosques del resto de la región y un 14 por ciento del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo. En esos territorios comunitarios, donde se preservan los mayores niveles de biodiversidad, el área de bosque disminuyó un 4,9 por ciento entre 2000 y 2016, mientras que la deforestación fue del 11,2 por ciento en los bosques que están fuera de los territorios indígenas. La ganadería intensiva, el modelo agroindustrial y la minería son las principales actividades que, con connivencia de los Estados, avanzaron sobre esos territorios con máquinas o incendios.

El análisis surge de un reciente informe, que reúne 300 investigaciones de los últimos 20 años, publicado por la FAO y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), que insta a los Estados a reconocer los derechos colectivos sobre la tenencia de esas tierras e impulsar programas públicos de servicios ambientales para reconocer a los pueblos “guardianes de la naturaleza”. A su vez apunta a crear “procesos de desarrollo sostenible con identidad” como “una oportunidad para la acción climática”, que frene el avance de la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

“Todo indica que, si no se toman medidas contundentes, los pueblos indígenas y tribales no podrán seguir resguardando los ecosistemas forestales en sus territorios como lo han hecho hasta ahora”, advierte el informe de FAO y FILAC.

“En la mayor parte de los territorios indígenas y tribales las principales amenazas a la cobertura forestal vienen de afuera”.

“Las ocupaciones de tierras de parte de ganaderos, colonos, mineros, palmicultores, productores mecanizados de soja y cereales, petroleros, narcotraficantes y especuladores de tierras; el aprovechamiento forestal por madereros y los incendios que todos estos grupos provocan”, enumera el informe sobre la base de un centenar de estudios centrados, principalmente, en los territorios de la cuenca del Amazonas —donde se encuentran la mayoría de los bosques de los territorios indígenas— y los bosques tropicales de Centroamérica.

El informe señala que la presión de la actividad extractiva en busca de la explotación de los recursos que conservan los pueblos indígenas en los bosques se incrementó en los últimos años. Por ejemplo, indica que “las emisiones anuales de carbono de la Cuenca Amazónica relacionadas con cambio en el estado de los bosques subieron en un 200 por ciento” y, en otro fragmento, destaca que “la mayor parte de la pérdida de bosques en América Latina está ligada a la expansión pecuaria”. El impacto climático a partir de la expansión de la frontera agrícola y el modelo extractivo, también puede verse reflejado en el último informe de Cambio Climático presentado por la Argentina.

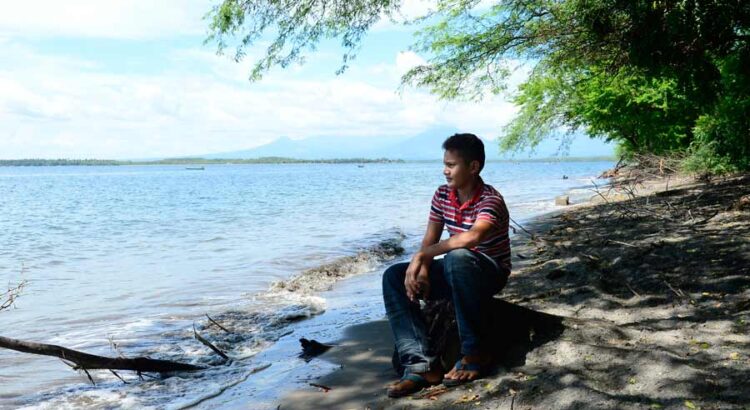

Foto: FAO/Ana Reyes

La FAO y la FILAC señalan que una forma de resguardar a los pueblos indígenas y su condición de “guardianes de la naturaleza” es el reconocimiento formal de los derechos colectivos de los territorios indígenas por parte de los Estados, que “frecuentemente ayuda a evitar la entrada de grupos externos que destruyen sus bosques”. El documento destaca que los pueblos indígenas también son protectores de la biodiversidad.

“En los territorios indígenas de Brasil hay más especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios que en todas las áreas protegidas del país fuera de estos territorios”.

Entre las causas generales que incrementan la presión sobre los bosques, los organismos internacionales advierten “la creciente influencia política de las élites agropecuarias y extractivistas” y “el interés de los gobiernos por expandir las actividades extractivas y agropecuarias a nuevas regiones y así reactivar las economías nacionales”.

En ese contexto, FAO y Filac llaman a los gobiernos a invertir en proyectos que fortalezcan el papel que juegan los pueblos indígenas en la protección de los bosques como a través de programas de manejo forestal comunitario y potenciar la cultura y conocimientos tradicionales.

“El conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y tribales sobre la fauna y la flora y sus usos, las plagas y las enfermedades, el fuego, el clima y los suelos y cómo todos ellos responden a las prácticas humanas, aportan al manejo, aprovechamiento, restauración y monitoreo de los bosques y a la adaptación a situaciones nuevas. A los pueblos indígenas y tribales estos conocimientos les permiten no solo entender mejor los bosques, sino también sacarles mayor provecho, fortaleciendo así los incentivos para mantenerlos en buen estado”, destaca el informe.

Una acción climática junto a los “guardianes de los bosques”

«Los pueblos indígenas y tribales, y los bosques en sus territorios, cumplen un papel vital en la acción climática global y regional, y en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición», destacó el representante regional de la FAO, Julio Berdegué, respecto del análisis hecho sobre la base de 300 investigaciones de las últimas dos décadas.

Las investigaciones se centran, principalmente, en la Amazonía, que se acerca a un punto de inflexión que podría desatar “una reacción en cadena en la que la deforestación reduce las lluvias y aumenta la temperatura, y eso a su vez eleva la pérdida de bosques debido a las sequías e incendios forestales. Así, en unas pocas décadas, el ecosistema de bosque húmedo del este y sur de la cuenca se podría convertir en uno de sabana”. Lo que impactaría no solo en el clima global sino también en la producción de alimentos.

Ese servicio ambiental que ofrecen las entre 320 y 380 millones de hectáreas de bosque que habitan los pueblos indígenas de América Latina se traduce en 34.000 millones de toneladas métricas de carbono, una cifra más alta que todos los bosques de Indonesia o de la República Democrática del Congo.

El avance de la deforestación barre con ese servicio ambiental por lo que el informe resalta que los tasas más bajas de deforestación “se observaron en los territorios de los pueblos indígenas que cuentan con títulos legales colectivos reconocidos: entre 2000 y 2012, las tasas de deforestación en estos territorios en la Amazonía boliviana, brasileña y colombiana fueron solo la mitad a un tercio de las de otros bosques con características ecológicas similares”.

Los territorios indígenas reducen la emisión de gases de efecto invernadero

Uno de los ejes centrales de posibles acciones climáticas que plantea el informe para los Estados es el reconocimiento de la propiedad de la tierra colectiva. Según el análisis de estudios de casos en Colombia, Brasil y Bolivia; la tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas donde se ha asegurado la propiedad de la tierra es 2,8 veces menor que fuera de esas áreas y, de esa manera, se evitaron entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 cada año. Algo así como sacar de circulación entre 9 y 12,6 millones de vehículos durante un año.

En ese punto, FAO y Filac subrayan que, en esos tres países, de las 404 millones de hectáreas ocupadas por los pueblos indígenas, los gobiernos han reconocido los derechos de propiedad colectiva o usufructo solo en 269 millones de hectáreas. Frente esa cifra, el informe señala que el costo de titularizar las tierras es de 6 dólares en Colombia y 45 dólares en Bolivia, mientras que costo promedio de evitar la emisión de CO2 a través de la captura y almacenamiento de carbono fósil, tanto para centrales eléctricas a carbón o a gas, es de 5 a 42 veces más alto.

El informe entrega más cifras respecto del impacto que genera la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza a diferencia de las actividades desarrolladas fuera de esos territorios: mientras que los territorios indígenas de la cuenca del Amazonas perdieron menos del 0,3 por ciento del carbono en sus bosques entre 2003 y 2016, las áreas protegidas no indígenas perdieron 0,6 por ciento, y otras zonas que no eran territorios indígenas ni áreas protegidas perdieron 3.6 por ciento. “Aunque los territorios indígenas abarcan el 28 por ciento de la cuenca, solo fueron responsables por el 2,6 por ciento de las emisiones de carbono”, sentencia el informe.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/los-pueblos-indigenas-guardianes-de-los-bosques/

Users Today : 109

Users Today : 109 Total Users : 35460015

Total Users : 35460015 Views Today : 158

Views Today : 158 Total views : 3418623

Total views : 3418623