Por: Jaume Carbonell

Este centro del barrio barcelonés del Poblenou, que acoge alumnos y alumnas mayoritariamente de clase media, se ha convertido en un referente pedagógico innovador desde su creación

Primera escena. Entre aulas y pasillos

Nueve de la mañana. Mientras aguardo en el vestíbulo la llegada de Ramon Grau, que está resolviendo un conflicto con un alumno, mi mirada se detiene en un plafón donde se destacan las cinco ideas de su proyecto educativo: el principio de actividad del estudiante; la personalización de los aprendizajes; el fomento de la autonomía/la toma de decisiones; las agrupaciones heterogéneas, y la transversalidad en el trabajo de los contenidos. Una sintética carta de presentación para la jornada de puertas abiertas. Pero lo más llamativo es la amplia información, siempre en catalán, en torno a la violencia de género. Un gran cartel: “Día internacional de las mujeres”. Un tríptico: “No dejes que tu pareja te controle”; los resultados de un cuestionario en torno a este tema, y una serie de manos dibujadas con mensajes: “No más desprecios contra nosotras”, “No más acoso sexual”,…

Ramón me saluda y me comenta que mañana hay huelga estudiantil contra la sentencia de La Manada: “Sí, es muy necesaria, pero a mí me gustaría que se hubiera debatido más en las tutorías, porque es un tema muy preocupante”.

Iniciamos el recorrido por el instituto observando discretamente cómo se trabaja en las distintas clases: “Fíjate que aquí no hay pupitres y casi siempre se trabaja en equipo. Y a los profesores los verás siempre escuchando, preguntando, apoyando y orientando a cada pequeño grupo. Su objetivo es gestionar el aula”. Nos detenemos para contemplar una maqueta sobre los edificios del barrio diseñada en 3D, fruto de una actividad de geometría urbana. Con el mismo diseño se expone otra maqueta sobre las antiguas fábricas del Poblenou, con el propósito de hacer un recorrido por las chimeneas del barrio. Fue un encargo del distrito. Hay trabajos globalizados a partir de centros de interés que define el propio centro (los TGCI) y hay trabajos globalizados, como es el caso, que nacen de propuestas externas (los TGPE). “Estos proyectos tienen tres componentes: investigación, creación y servicio -se prioriza uno o se articulan los tres-. Es que el texto, lo que se enseña, solo tiene sentido y emociona cuando tiene un contexto. Por eso es importante que el alumno pueda crear algo y vea la utilidad y aplicación del conocimiento”.

Los trabajos globalizados en 1º y 2º de ESO y los bloques de investigación, creación y servicio tienen una duración de 5 o 6 semanas con una carga horaria de 8 y 6 horas semanales respectivamente. Mientras este alumnado realiza un solo bloque a la semana el de 3º y 4º de ESO puede seguir dos simultáneamente. Las materias instrumentales -matemáticas, catalán, castellano e inglés- se mantienen aparte, y el alumnado se mezcla continuamente dentro de un mismo nivel. El Quatre Cantons se inspira en tres principios: formación integral, equidad y excelencia, entendida como el éxito para todo el alumnado a partir del desarrollo por parte de cada estudiante de sus talentos y la compensación de sus carencias.

Este instituto aprovecha de modo intenso y permanente el capital cultural del territorio para la ejecución de sus proyectos. Para ello establece colaboración con universidades, centros de investigación, museos, entidades, empresas,… “Cooperamos, por ejemplo, con centros de día que ayudan a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. El alumnado, por ejemplo, tiene que preparar y conducir una sesión de estimulación cognitiva a partir de estímulos visuales y auditivos, o pintar un cuadro con la misma técnica que utilizan las personas afectadas. Previamente, reciben charlas de investigadores, médicos y terapeutas que les ayudan a situarse; y se trabaja el sistema nervioso, el encéfalo y sus alteraciones. Son contenidos que les tocan emocionalmente y que les permiten dar sentido a la realidad y a construir significados basados en la experiencia”.

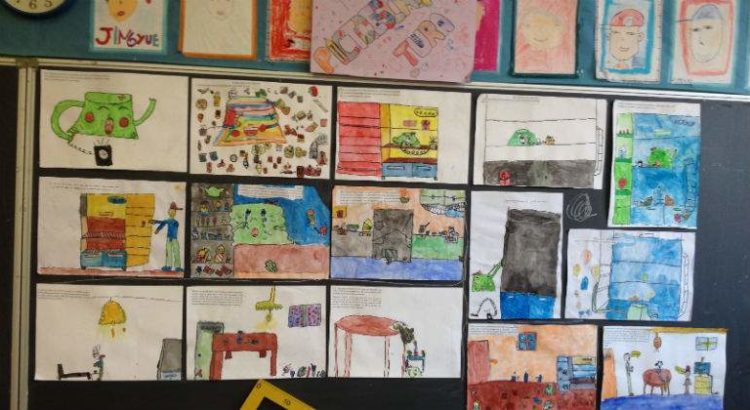

Seguimos por otros pasillos. Las paredes están repletas de vida con murales sobre distintos lugares del mundo, sobre la desaparición del mar de Aral,… “También hemos trabajado a fondo el drama de los refugiados de Siria”. Nuevos vistazos a las aulas: a menudo hay más de una pantalla y se les ve trabajar con las tabletas, jamás con libros de texto. “En nuestro entorno, la conectividad del aula a internet, que facilita el trabajo de investigación, de búsqueda de información, se ha convertido en una condición sine qua non. Ello les permite crear vídeos, reportajes, collages, pósters,… Es un cambio de registro para generar aprendizajes”. Se percibe un ritmo de trabajo intenso pero tranquilo, con un ruido muy controlado. Lo mismo sucede cuando los chicos y chicas salen de clase y bajan por las escaleras. Ramón me hace notar que aquí hay mucho respeto por todo lo que se expone y con el uso del material. “¿Ves esta pared del fondo? Conecta con la sala Beckett -un teatro muy emblemático del barrio-, donde un grupo de veinte chicos debe crear una pequeña obra en torno a una problemática de la adolescencia, con todos los pasos y tareas que ello comporta. Al final hay una lectura de la obra, a la que también se invita a las familias, por parte de actores profesionales. Es un momento muy especial”.

Segunda escena. El director que impulsa un proyecto de cambio

A Ramon Grau (1955), le quedan dos cursos y poco más para jubilarse. Licenciado en Ciencias, especialidad de Bbiología, ha pasado por tres etapas docentes claramente diferenciadas. Primero, en la escuela de los jesuitas de Caspe (Barcelona). La segunda, tras sacar las oposiciones, en el Badalona-9, uno de los centros punteros en la aplicación de la LOGSE, la reforma socialista. “Pasé de ser un corredor de maratón a un jugador de equipo”. En efecto, en un entorno socialmente muy desfavorecido, se curtió en el trabajo colaborativo y le abrió los ojos a otras maneras de entender la educación y a descubrir las ganas de aprender del alumnado. Y la tercera fase empieza en el Quatre Cantons, desde sus inicios en el curso 2011-2012. La Administración le encargó liderar el proyecto en este centro de nueva creación, una modalidad organizativa que le permitía elegir a los seis primeros profesores para formar un equipo. Con el tiempo, el claustro se ha ido conformando con dos tipos de docentes: los de perfil estructural (según el actual decreto de plantillas del Departamento de Enseñanza el equipo directivo puede elegir hasta la mitad de estas plazas en función de las necesidades de su proyecto educativo, aunque en la práctica suelen ser menos). En concreto, este instituto dispone de 14 profesores con perfiles y con otros 22 profesores definitivos por concurso de traslado. “Con unos y otros formamos un claustro estupendo”.

En el ADN de este centro hay tres ideas clave: “La primera es la de personalizar el proceso de aprendizaje donde, a través de la motivación y la adquisición de las capacidades necesarias, todo el alumnado encuentre su propio camino. La segunda, es el aprendizaje profundo -en contraposición al memorístico y fungible-, que puedan construir bastida que les permita seguir aprendiendo más adelante, cuando sean mayores. Y la tercera es que no se aprenda repitiendo el conocimiento sino creándolo y situándolo en un contexto. Trabajamos el pensamiento analítico, el pensamiento crítico ligado a la resolución de problemas complejos y el pensamiento creativo.

A media mañana, Grau se reúne con las otras personas del equipo directivo -jefa de estudios, coordinador pedagógico y secretario- para preparar el claustro de la tarde. Entre los cuatro van confeccionando el orden del día. Hablan de los resultados de las competencias básicas que, comparativamente y como en cursos anteriores, son superiores a la media de Catalunya; de las preinscripciones donde la demanda ha sido muy superior a la oferta; del aumento de alumnos por aula -pasarán de 24 a 25- por una decisión de la administración en el reparto; de las vacantes y los repetidores de Bachillerato: en el Quatre Cantos solo habrá uno o ninguno; de la puntualidad de los alumnos, pues hay veintidós -el 5% del total- , siempre los mismos, que llegan tarde. También los retrasos afectan a media docena de profesores: “Esto hay que hablarlo”; y de la limpieza de las aulas: “El orden es muy importante porque te da una sensación de paz”; y del almacenamiento, siempre complicado, del material: “Habrá que poner armarios en los pasillos”. También deciden comprar taburetes altos para los laboratorios. “En julio, no hay que dejarlo para septiembre”. La sesión se cierra con la convocatoria de otra reunión. “¿Va bien el lunes?” pregunta la jefa de estudios. “Este día no puedo -tercia Ramon-, me han convocado para hablar de un proyecto de convivencia”.

Escuchándole te das cuenta de que, como director, tiene una visión muy holística del centro, que controla todos los detalles e incidencias de su gestión cotidiana y que sabe trabajar en equipo. No obstante, hay algo que quiere dejar muy claro: “Yo soy profesor antes que director y compañero antes que director”. Para él la función directiva tiene dos componentes: la gestión, que reconoce que a veces le agobia por el exceso de responsabilidades y la burocracia de la Administración; y el impulso pedagógico: “Ser capaz de diseñar una política, un proyecto. Hay que saber qué hacer y cómo actuar. Y esto sólo puede hacerse en equipo. Esto es lo más importante. El problema de algunos centros es que solo gestionan porque no hay nada que impulsar, no hay proyecto”. Le preocupa la lentitud de los procesos de cambio, que todo el profesorado llegue al mismo sitio.

Tercera escena. El profesor que seduce al alumnado

Son muchas las imágenes y metáforas que podrían asociarse a Ramon viéndole impartir un par de horas seguidas de clase: actor, empático, orientador, acompañante, reflexivo, entrenador,… O podríamos decir sencillamente que es un buen maestro que se entusiasma con su trabajo, derrochando una extraordinaria energía desde el primer hasta el último minuto, utilizando todo tipo de recursos y gesticulaciones harto expresivas para captar la atención y lograr un eficiente ritmo de trabajo. Esta es otra de las máximas: que el alumnado trabaje mucho en el instituto para evitar hacerlo en casa, donde la carga de deberes suele ser ligera.

Empieza su clase en uno de los cursos de primero de ESO, con 23 alumnos. Esta reducción de la ratio habitual se realiza mediante un desdoblamiento de los grupos en cada nivel para favorecer la personalización de los aprendizajes. En el aula hay pantalla digital y televisor donde todo el alumnado, distribuido en seis grupos, puede conectarse con su tableta. La sesión de hoy -llevan unas cuantas- versa sobre las civilizaciones antiguas: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Están bastante familiarizados con el tema porque ya lo están terminando. Tras trabajar el eje cronológico para situarse, han estado recogiendo y comentando información relativa a la época: dónde vivían, cómo se organizaban, las aportaciones culturales y conocimientos importantes, y la religión. A modo de recordatorio Grau escribe sobre la pizarra los nombres de algunos dioses egipcios: Nut, Geb, Osiris, Shu,… Conversan sobre la identidad de cada uno de ellos. Continuamente lanza preguntas: “¿Recordáis cómo se representan? ¿Alguna diosa?”. Luego proyecta una imagen de esta misma civilización: “¿Qué véis? ¿No os dais cuenta de que pasan muchas cosas? ¿Alguna hipótesis? Es interesante ver cómo las religiones se convierten en mitos y creencias. Es legítimo tener creencias y tener fe con los dioses y con las personas”. Y acto seguido se confecciona entre todos una lista de las religiones monoteístas y politeístas.

Tras media hora de intensa interactividad reparte tres tiritas de papel con preguntas distintas para cada grupo, que las tienen que responder en quince minutos. Las tabletas entran en acción: búsquedas individuales e intercambios de pareceres para construir un relato conjunto. Ramon anda de un lado a otro hablando y aclarando dudas en cada mesa. Se ponen enseguida con la tarea, se crea un ambiente de trabajo concentrado pero relajado y las distracciones son esporádicas, aunque no pasan desapercibidas al profesor que interviene en todo momento.

Silencio. Llega la hora de las presentaciones. “Habéis trabajado muy bien”. Sale el primer grupo. “Contad quiénes sois y qué explicaréis”. Hablan de los faraones, de las pruebas de ADN que les hicieron, de los cinco nombres que tenían. “Vosotros también tenéis varios nombres”. Hacen cálculos sobre los años que gobernaron. “Mejor escribirlos”, “¿Qué hacen los reyes a veces?”. La conversación, con preguntas y respuestas cruzadas en toda la clase, se cierra con un aplauso. Le sigue otra presentación en la que se responde a esta pregunta: “Atenas y Esparta eran dos ciudades griegas famosas por sus rivalidades, ¿Dónde estaban situadas? ¿Por qué tenían conflictos?….”. Proyectan un mapa en la pantalla, las localizan, enumeran algunos conflictos y destacan su carácter militar. “¿Queréis preguntar alguna cosa,… los que trabajasteis Grecia? Fijaos que las disputas económicas entre ciudades ya existían en aquel tiempo y que también hoy siguen en alguna ciudad como la nuestra”. “Aquí -me cuenta Ramon en uno de los escasos paréntesis que se permite- hasta ahora no hemos hecho ningún examen pero han hecho entre quince y veinte presentaciones”.

La dinámica se repite con una nueva tanda de preguntas, consultas y presentaciones en las que Ramon les estimula y les reconoce siempre trabajo: “Vamos. Muy bien. Correcto, pero vuelve a explicarlo más despacio para que todos nos enteremos. Las imágenes están muy bien seleccionadas. ¿Habéis redactado un texto para tenerlo claro?” A un grupo le toca documentar quiénes eran, qué hacían y cómo vivían los esclavos egipcios. Otro lo hace sobre el origen del maratón. Y un tercero sobre la Barcelona romana: tienen que localizar los vestigios que quedan.

Al término de la clase, cerca de las dos de la tarde, le pregunto de dónde saca tanta energía. Se me queda mirando y suelta: “Es cuestión de organizarse y de optimizar los recursos”. Cualquier profesor puede entrar en la clase de otro para ver cómo trabaja, y varios lo hacen. A buen seguro que cuando observen las clases de maestros como Ramon aprenderán un montón.

Cuestionario sobre ideas y aficiones

- Un momento especialmente feliz en la vida del instituto. Los trabajos de investigación de alumnos de Bachillerato seleccionados entre los mejores del barrio y de Catalunya. Y la ausencia de absentismo del centro: un alumno de 550.

- Un momento desagradable. La desconfianza y ataque de algunas familias partidarias de la pedagogía más tradicional.

- Algún rasgo distintivo del alumnado actual. Las ganas de aprender y de entusiasmarse cuando se les ofrece un aprendizaje con sentido.

- Lo más importante del profesorado. Compartir discurso, en la teoría y en la práctica.

- La innovación educativa. Ha de lograr más y mejor aprendizaje, optimizando la organización, los tiempos y espacios, el uso de los más diversos recursos y la actuación del profesorado desde una perspectiva holística.

- Las redes. Sólo sirven si logran impactar en una mejora del aprendizaje en los centros. Y esto está por ver, porque los cambios son muy lentos.

- Un deseo educativo. Seguir avanzando, no quedarse inmóviles y poder ir dando respuestas a las nuevas necesidades.

- Un libro sobre educación. Aprendiendo a aprender y Teoría y práctica de la educación, de J.D.Novak.

- Una novela. Matar un ruiseñor, de Harper Lee.

- Una película. Blade Runner, de Ridley Scott.

- Una afición. El juego Candy Crush.

- Un deporte. Balonmano. Fuí jugador y entrenador.

- Una ciudad. Barcelona.

- Un paisaje. Una playa de Menorca, cualquiera.

- Un problema social. Tener que dejar tu casa.

- Un sueño. Ir a la Antártida.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2018/05/23/promover-el-aprendizaje-situado-y-profundo-una-jornada-con-ramon-grau-director-del-instituto-quatre-cantons/

Users Today : 5

Users Today : 5 Total Users : 35460497

Total Users : 35460497 Views Today : 21

Views Today : 21 Total views : 3419379

Total views : 3419379