Por: Ernesto Limia Díaz

En su nota publicada en El Toque, Laura Tedesco y Rut Diamint siguen los consejos de Richard Youngs y a codazo limpio tratan de eludir el tema del financiamiento que han recibido de Open Society y de otras instituciones que a su vez son subcontratadas por los contratistas de la NED y la Usaid.

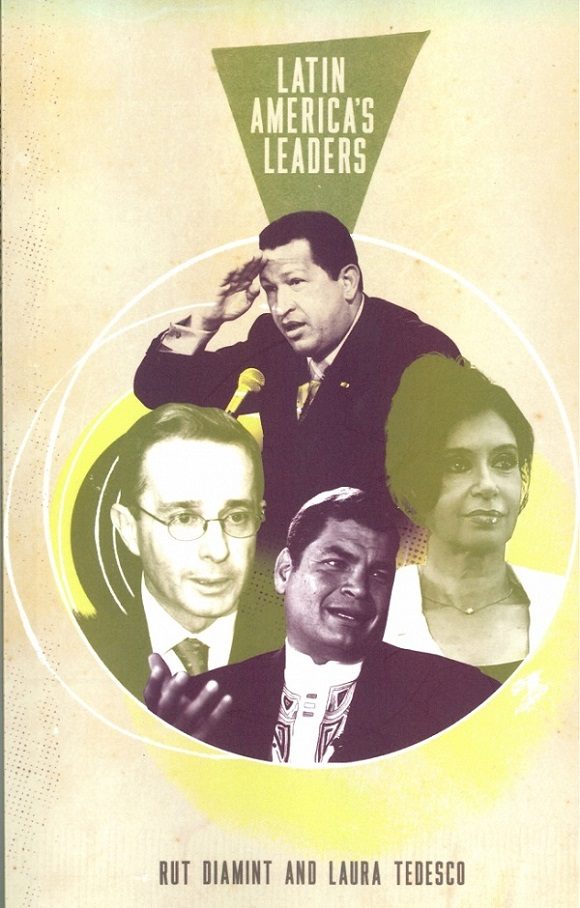

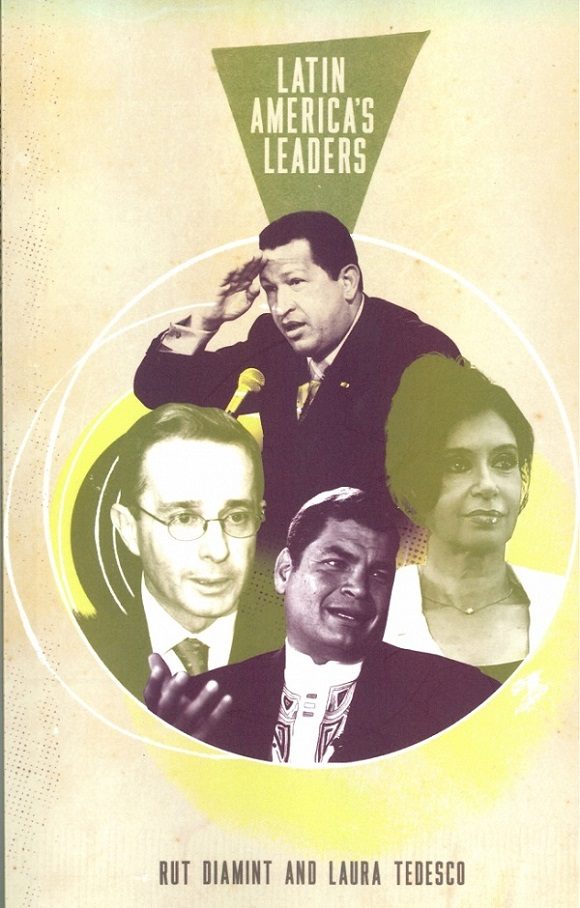

Fue con dinero de Open Society que entre 2009 y 2012 realizaron un trabajo de investigación sobre líderes políticos en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Se entrevistaron con 285 políticos, incluidos expresidentes, exvicepresidentes, vicepresidentes en ejercicio, alcaldes, alcaldesas, diputados, senadores, líderes de partidos políticos, periodistas y dirigentes sindicalistas. Los resultados les permitieron publicar en 2015 en Londres un libro panfletario en el que todos los dirigentes más radicales del progresismo, a pesar de haber llegado a la presidencia en elecciones democráticas, son “conceptuados” de usurpadores. No escapa ninguno: Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Rafael Correa y Hugo Chávez; a Nicolás Maduro le suben la parada y lo tachan de “dictador”.

El trabajo de investigación sobre líderes políticos en Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, realizado con dinero de Open Society, les permitió publicar un libro panfletario donde los dirigentes más radicales del progresismo son “conceptuados” de usurpadores. Fotos: Archivo.

Ya estaban preparadas para empeños mayores y recibieron fondos para el proyecto “Diálogos sobre Cuba”. Desde 2016 han estado cuatro veces en la Isla y visitaron La Habana, Cienfuegos y Santa Clara; a su vez, en 2016 y 2018 asistieron a las conferencias anuales del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) Raúl Roa García. Todavía les quedó suficiente dinero para organizar conferencias en Buenos Aires, Miami y Madrid, en el camino trazado para agilizar eso que nuestros adversarios han dado en llamar la “transición democrática” —o sea, el regreso de Cuba al capitalismo—. No hablan del origen de esos fondos; pero los resultados de sus trabajos salen demasiado a menudo en Open Democracy y Nueva Sociedad —revista de la Fundación Friedrich Ebert, vieja tapadera de la CIA y la NED—.

En la referida nota intentan velar sus propósitos, o —para ser más exactos— el de sus contratistas: “No promovemos el aniquilamiento, sino el diálogo, la reconciliación aun en escenarios complejos”, dicen. ¿Les habrán preguntado a Marco Rubio y a la ultraderecha de la Florida si aspiran a algún tipo de reconciliación? No creo que batistianos y neofascistas piensen en ello, pero la esencia de lo que sí piensan estas dos legionarias que pretenden dar lecciones queda expuesta en breves líneas de su texto: “¿A qué le tienen miedo? Sabemos que la pérdida del statu quo va a significar la desaparición de los privilegios para algunos, eso es una revolución viva. Esta revolución moribunda, como es evidente, solo sirve a unos pocos” (Tedesco y Diamint, 2021). O sea, la nuestra es una “revolución moribunda” que “solo sirve a unos pocos”. Ellas trabajan para hacer la que aprendieron con Richard Youngs: la de “colores”.

Laura Tedesco y Rut Diamint mienten cuando esgrimen que sus conferencias en Miami, Buenos Aires y Madrid —en medio de la arremetida de la administración Trump— son para debatir el rol de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y no persiguen el interés de aniquilarlas en el plano simbólico. Algunas de sus publicaciones previas al evento muestran lo contrario.

“¿Les habrán preguntado a Marco Rubio y a la ultraderecha de la Florida si aspiran a algún tipo de reconciliación? No creo que batistianos y neofascistas piensen en ello”.

“De militares a gerentes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba” (Nueva Sociedad, no. 278, noviembre-diciembre, 2018)

Tanto en su rol militar como económico, los miembros de las FAR han sido el ángel custodio de la Revolución. Como tal, se han mantenido invisibles, fieles a los hermanos Castro y al imaginario revolucionario, dispuestos a servir tanto en misiones internacionales como en la agricultura cubana o detrás de escritorios de empresas turísticas.

[…] hay preguntas que son importantes en la Cuba actual: en un contexto en el que la amenaza de invasión estadounidense se desdibuja, ¿cuál es el rol de las FAR? Por varias razones, a los gobernantes cubanos, incluyendo al actual presidente Díaz-Canel, les conviene seguir viviendo en el enfrentamiento de la Guerra Fría. En varios sentidos, la Revolución Cubana, especialmente su ala más conservadora, está más cómoda con Donald Trump en la Casa Blanca que con Barack Obama. Este statu quo evita la incertidumbre del cambio.

Hay una contradicción que vale la pena resaltar. Los mismos militares que siguen pensando el mundo desde la lógica de la Guerra Fría se han reconvertido en empresarios que negocian con extranjeros. Su rol para defender la Revolución es, actualmente, asegurar la entrada de divisas. Han aceptado una apertura controlada en lo económico, pero en lo político y en lo militar su pensamiento histórico sigue intacto.

La ausencia de Fidel y un Raúl octogenario abren muchos interrogantes sobre el rumbo futuro de la fidelidad de los miembros de las FAR, la forma de resolver las diferencias entre “fidelistas” y “raulistas” o qué condiciones impulsarán a las FAR a ser agentes de cambio u obstáculos para las transformaciones que proponga el gobierno de Díaz-Canel.

[…]

Las FAR siguen inmersas en la Guerra Fría tanto en sus doctrinas como en su armamento y su manera de entender el mundo. Por razones estratégicas, la mayoría de sus integrantes no habla con extranjeros y solo se relaciona con cubanos para repetir las glorias de los primeros años de la Revolución. No publican su presupuesto, ni cifras de personal. No hay estadísticas. Ni fotos. No son visibles. Y el analista que intenta estudiarlas termina preguntándose si realmente existen hoy unas FAR o simplemente hay un grupo de hombres y mujeres con entrenamiento militar que cumplen funciones en el terreno económico en un país un tanto a la deriva, estancado y cada vez más solo.

“Cuba ¿final a la deriva?” (Open Democracy, 2 de mayo, 2019)

La sobrevivencia eterna de la revolución es una utopía que ni los propios generales de las FAR pueden creerse. Es posible no sepan cómo salir. Ni cómo protegerse a sí mismos en un proceso de cambio.

Díaz-Canel podría ir ya preparando su transformación a reformista o su discurso de despedida. Cuba necesita un líder que surja de las instituciones cubanas (¿quizás un miembro de las FAR, una de las instituciones más respetadas por los cubanos?), capaz de dialogar con el régimen y con los que ya están agotados del régimen. Un líder que quiera reconciliar el pasado con el futuro, que entienda e incluya a la diversidad de la sociedad cubana. Que no quiera rendirse a los pies de los Estados Unidos, pero tampoco condene a las próximas generaciones a las penurias y limitaciones del actual sistema cubano. La historia de la revolución cubana con sus luces y sombras merece, por lo que representó en la región, frente a los avances imperialistas de Estados Unidos durante la guerra fría, un final respetuoso y digno. Mientras contemplamos la larga agonía venezolana, podríamos ir aprendiendo cómo evitarla.

“Cuba, la pandemia y las FAR” (Nueva Sociedad, julio, 2020)

Cuba se distingue de la mayoría de los países latinoamericanos porque sus Fuerzas Armadas no han estado involucradas en violaciones de derechos humanos y mantienen un alto nivel de popularidad. Sin embargo, existe una mirada crítica hacia los altos mandos de las FAR por considerarlas las dueñas de la economía [sic], especialmente por su manejo casi exclusivo del sector turístico. Las clases sociales que la Revolución intentó borrar del mapa cubano están bien determinadas en una de sus instituciones más emblemáticas: los altos mandos de las FAR se han convertido en empresarios capitalistas, y los mandos medios y bajos (aún más los soldados que realizan el servicio militar) representan al pueblo cubano. Es importante hacer esta distinción para poder descifrar las opiniones de los entrevistados y de las publicaciones oficiales e independientes sobre el rol de las Fuerzas Armadas durante esta pandemia.

[…]

Las misiones médicas que el gobierno ha enviado al exterior se confunden, a veces, con las FAR. Un artículo en France 24 recordaba que Fidel Castro aseguraba en 1998 que ningún profesional sanitario sería alfil político de su gobierno por el mundo. “Nuestros médicos no se mezclarán lo más mínimo en asuntos de política interna. Serán absolutamente respetuosos de las leyes, tradiciones y costumbres de los países donde laboren. No tienen por misión propagar ideologías”. Es difícil constatar si todos los miembros de las brigadas médicas son simultáneamente activos de las FAR. En junio pasado, un médico de la misión en Andorra, capitán del Ejército, abandonó la misión justo antes del regreso a Cuba. Se supone que ha solicitado asilo en España, pero no hay información en los medios sobre su paradero. El médico era un miembro activo de las FAR y jefe de la misión.

Aunque las medidas adoptadas en Cuba responden a una situación de emergencia y son similares a las que han acordado muchos otros países, hay un vacío legal respecto a regular la participación de las FAR, y existe una tradición del régimen de ajustar sus políticas con el auxilio de unas Fuerzas Armadas seleccionadas por su lealtad a la Revolución.

[…]

Hoy, la crudeza de la vida cotidiana hace desaparecer la energía para pensar en otras cuestiones. Lo urgente, resolver el día a día, se lleva todo por delante. Quizás por eso la COVID-19 no figura entre los titulares. Podríamos concluir que la pandemia no parece ser un grave problema de salud pública en Cuba como sucede en Brasil, México o Argentina. La consecuencia más inmediata es que, en Cuba, la jerarquía de las Fuerzas Armadas continúa asegurando sus privilegios, ahora encumbrados merced a las tareas sanitarias. Gracias a las dificultades económicas vinculadas a la COVID-19, las FAR refuerzan su poder económico, mientras los cubanos, a quienes la Revolución vino a liberar, sobreviven condenados al desabastecimiento y las colas infinitas.

Después de los acontecimientos de noviembre —y en correspondencia con la hoja de ruta trazada por Youngs—, cuando se calmaban las cosas convinieron en que era momento de pasar a un escalón superior y el 11 de diciembre de 2020 publicaron un nuevo artículo en Open Democracy: “En Cuba, el unicornio azul se perdió, la Revolución también”. Mienten una y otra vez para brindar legitimidad a los personajes de la piyamada de San Isidro, a la vulgaridad que condiciona las actividades de muchos de ellos y su orientación anexionista; para pasar por alto el acto de desacato del marginal procesado penalmente, quien en un video grabado por él mismo declaró a Trump su presidente, y con posterioridad confesó sus vínculos con un individuo que organiza actividades terroristas contra Cuba desde el territorio de Estados Unidos. Tampoco dicen que uno de sus integrantes —el 27 de enero volvió a la carga en el Ministerio de Cultura— solicitó la intervención armada del ejército yanqui; ni que desde el terreno —en franca violación de los preceptos de la Convención de Viena para las relaciones diplomáticas— Timothy Zúñiga-Brown condujo la provocación de San Isidro en noviembre de 2020.

“Mienten una y otra vez para brindar legitimidad a los personajes de la piyamada de San Isidro, a la vulgaridad que condiciona las actividades de muchos de ellos y su orientación anexionista”.

Mienten al afirmar que “…los jóvenes cubanos, que sí tienen acceso a las redes, elijen otras vías de información que ya no son las generadas en Miami. Existen medios de comunicación como 14ymedio, El Toque, Periodismo de Barrio, El Estornudo, Diario de Cuba o el podcast El Enjambre cuyos editores y periodistas son jóvenes que viven en Cuba” (Tedesco y Dimint, 10/12/2020). En primer lugar, la mayoría de los jóvenes cubanos es revolucionaria; no pongo en duda que alguno lea sus noticias, pero a estas alturas ya se sabe de qué van; en segundo, porque la retórica de ambas politólogas esconde un pequeño detalle: varios de esos sitios digitales operan fuera de Cuba y en lo que sí coinciden todos es que al igual que los de Miami tienen una orientación ideológica neoliberal y son pagados con los fondos de los programas de cambio de régimen de la Usaid y la NED, por tanto, forman parte de la plantilla editorial del gobierno de Estados Unidos.

Mienten cuando dicen que luego de los hechos de noviembre en el Ministerio de Cultura se produjo en La Habana un despliegue militar para reprimir en caso de manifestaciones. Todo el que conoce a Cuba sabe que fue el pueblo quien enfrentó en el malecón habanero la manifestación contrarrevolucionaria del 5 de agosto de 1994, y que la historia se volvería a repetir ante una nueva edición de un hecho como ese, sin contar que hablan de un grupito provocador con muchas ganas de posar para cámaras y videos y una plataforma mediática para sobredimensionarlo.

Mienten cuando tratan de hacer creer que en Cuba hay un clima de intolerancia y de falta de libertad de creación. Ellas mismas se desdicen en su artículo:

En este punto queremos resaltar que desde 2016 hemos realizado varios viajes de estudio a Cuba y si algo nos había llamado poderosamente la atención había sido la cantidad de obras de teatro con una visión muy crítica de la situación política, económica y cívica. Jóvenes actrices, actores, escritores, directores de teatro o de cortos cinematográficos, fotógrafos, curadores, escultores o pintores encontraban espacios donde expresar su descontento, cansancio con la censura y profunda desilusión con la vida cotidiana y el futuro. Sin embargo, ninguno de ellos se consideraba contrarrevolucionario (Tedesco y Diamint, 10/12/2020).

Como decimos acá: “te peinas, o te haces papelillo”. Queda claro que el proyecto “Diálogos sobre Cuba” tiene un sentido político. Sus autoras están descolocadas acerca de la realidad nacional; de poco les han servido sus visitas. Confunden el interés de un pequeñito segmento con las aspiraciones de un pueblo que lucha por edificar su presente y futuro socialista en condiciones estoicas; sin contar que hace rato dejaron de hacer ciencia para dedicarse al activismo político. Su artículo lo pone en evidencia:

¿Qué actitud han tomado los organismos regionales o internacionales frente a la violencia del Estado sobre los artistas? Según el relevamiento que pudimos hacer, y que seguramente es incompleto, de las 30 publicaciones de mayor prestigio internacional que contaron las agresiones a los miembros del Movimiento San Isidro, de ellas, 22 son de medios de Europa y Estados Unidos y 6 de medios de América Latina. Naciones Unidas no se expresó. Los organismos regionales están paralizados. Incluso, presidentes que se vanaglorian de su defensa de la libertad se quedaron callados. La izquierda latinoamericana parece haberse quedado atrapada en los años 70. Nada de los sucesos que las matrices: Rusia y China, adoptaron para sobrevivir, ha modificado el anquilosado ideal de una revolución fallida. Se escudan en el bloqueo y eso les alcanza para negar los fracasos que cotidianamente abruman a los ciudadanos de Cuba. En contraste, Venezuela centra la atención de medios y de políticos, aunque el sufrimiento y la represión no son muy diferentes en los dos casos.

Mientras tanto, los ciudadanos cubanos viven abrumados por la represión, la dolarización de su economía, la escasez de alimentos, la indiferencia de la región, las sanciones del gobierno norteamericano y un sinnúmero de académicos, periodistas e izquierdistas trasnochados que creen que Cuba ha alcanzado el paraíso socialista (Tedesco y Diamint, 10/12/2020).

“La mayoría de los jóvenes cubanos es revolucionaria; no pongo en duda que alguno lea sus noticias, pero a estas alturas ya se sabe de qué van”. Foto: Kaloian Santos Cabrera / Juventud Rebelde.

En el fondo comprendo que la ofuscación nuble sus sentidos: están en juego su proyecto y su más importante logro en cuatro años: identificar un “joven” dramaturgo, con talento y obra, que se dice revolucionario. Lamento anunciarles que Yunior García Aguilera, camino a los 39 años, ya no es un joven. En cuanto a la condición revolucionaria de este hombre hecho y derecho, al que jamás se le ha censurado una puesta y ha hecho causa común con anexionistas y trumpistas, prefiero remitirme a lo que puso en boca del personaje Cordelia uno de los grandes de su gremio: “El tiempo descubrirá lo que encubren los pliegues de la astucia” (“El rey Lehar”, acto I, escena I).

Bibliografía:

Shakespeare, William: “El rey Lehar”. Obras completas, Aguilar S. A. de Ediciones, Madrid, 1951.

Tedesco, Laura: “De militares a gerentes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba”, Nueva Sociedad (Buenos Aires), no. 278, noviembre-diciembre, 2018.

____________ y Ruth Diamint: “Cuba ¿final a la deriva?”, Open Democracy, 2 de mayo de 2019. Disponible:https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/cuba-final-a-la-deriva/�� (consultado 2 / 1 / 2021).

________________________: “Atrapados en Cuba”, Open Democracy, 18 de febrero de 2020. Disponible:https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/atrapados-en-cuba/ (consultado 28.1.2021).

_________________________: “Cuba, la pandemia y las FAR”, Nueva Sociedad (Buenos Aires), julio de 2020. Disponible:https://nuso.org/articulo/cuba-la-pandemia-y-las-far (consultado 26.1.2021).

_________________________: “En Cuba, el unicornio azul se perdió, la Revolución también”, Open Democracy, 10 de diciembre de 2020. Disponible:https://www.opendemocracy.net/es/cuba-perdio-la-revolucion/ (consultado 29.1.2021).

_________________________: “La cobardía de la desinformación”, El Toque, 25 de enero de 2021. Disponible:https://eltoque.com/la-cobardia-de-la-desinformacion/ (consultado 25.1.2021).

Fuente: http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/02/04/filantropia-o-mercenarismo-legionarios-de-goliat-ii/

intereses.

intereses.

Users Today : 195

Users Today : 195 Total Users : 35459790

Total Users : 35459790 Views Today : 355

Views Today : 355 Total views : 3418327

Total views : 3418327