Por: Ilka Oliva Corado

Históricamente para la sociedad clasista y racista, en el arrabal se conjugan todos los males del mundo, por ende, quien es de arrabal automáticamente tiene que ser: ladrón, abusador, extorsionador, violador, asesino y todo lo que a la mente humana se le pueda ocurrir. Quitarse ese señalamiento es una labor titánica porque el estigma es una especie de ADN. Porque ser de arrabal se convierte en un impedimento para conseguir trabajo, para estudiar, para entablar relaciones interpersonales fuera del mismo. La gente ve a una persona de arrabal como a un delincuente del que tiene que cuidarse. Es excluida de entrada.

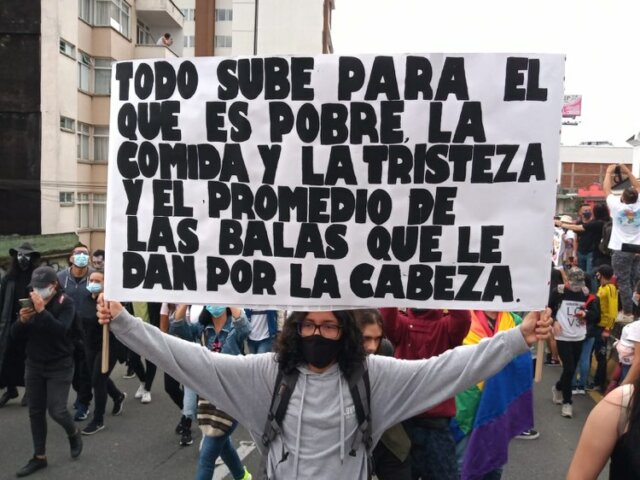

Por eso ser de arrabal es luchar contra corriente permanentemente, contra el sistema que ha violentado a las periferias, que las ha empobrecido y que las ha excluido de todo derecho y beneficio como parte de la sociedad. Las ha acusado de ser el máximo peligro del país. Las famosas zonas rojas que abundan en Latinoamérica. Esa América Latina socavada, despojada, humillada y mancillada por las grandes mafias oligárquicas que son el peligro real para la población. Literariamente las célebres favelas que le dan un romanticismo a la ensoñación.

Pero, cómo es vivir sin agua potable, sin energía eléctrica, sin calles pavimentadas y sin servicio de drenajes, sin autobuses, sin trabajo, sin casa. Cómo es vivir en hacinamiento y sin los alimentos básicos, sin medicinas y sin servicio de salud. ¿Cómo pretende la sociedad que un ser humano sobreviviendo en estas condiciones pueda terminar el nivel básico de educación, el diversificado y la universidad? ¿Cómo se supone que los padres de familia pueden alimentar a sus hijos si se les niegan las oportunidades de desarrollo? ¿Cómo se pretende que tengan una vida integral si son violentados diariamente por las fuerzas de seguridad? ¿Si viven las limpiezas sociales que buscan eliminarlos? ¿Si a los jóvenes los encierran en las cárceles que son centros de tortura por su origen y apariencia? ¿Si la violencia institucionalizada los obliga a delinquir?

Porque los ha violentado toda su vida que los que llegan a la edad de la adolescencia, sin amor propio, sin sueños, en un estado de depresión profundo, peleados con la vida, sintiéndose basura, son utilizados por las mafias oligárquicas para que repartan la droga que ellos producen, para que entreguen los paquetes, para que cobren las deudas de los hijos de papi y mami que por su privilegio de clase son los intocables. Y les va la vida en ello, porque qué vale un adolescente de arrabal, lo desaparecen y no pasa nada, negarse a delinquir o a hacer el trabajo sucio de las mafias oligárquicas significa morir. ¿Qué vale una niña de arrabal? Son las que forman parte de las estadísticas de desaparecidas, sus vidas terminan en bares del país y en el extranjero porque son el mejor negocio, el más rentable: sus cuerpos como tráfico sexual. ¿A qué esperan que se dedique un niño cuando crezca si lo bombardean con la televisión con telenovelas y series de narcotraficantes? ¿Si en la radio lo aniquilan con canciones de drogas y cárteles todo el día? Si el mensaje del gobierno es entre más tranza más triunfador. Si además le niegan todo recurso y oportunidad. ¿Y qué esperan que hagan los papás si tienen que trabajar 16, 18 horas al día para darles por lo menos una comida al día?

Ser de arrabal es tenerlo todo en contra, por eso nadar contra corriente es la resistencia de la periferia. Sólo el arrabal mismo se puede dignificar. De afuera solo llegará la exclusión, la calumnia, el rechazo, el abuso, el menosprecio, la injusticia. Por eso quien es de arrabal tiene la misión titánica de ser rostro y voz de su comunidad, que representa a la periferia en cualquier lugar a donde vaya. Por esa razón tiene que cuidar sus palabras y sus actos. Tiene que ser un ente de cambio, entre la infancia y la adolescencia, tiene que influir para que esos niños, niñas y adolescentes en lugar de verse a sí mismos como basura, se vean como seres humanos que pueden derrumbar la barrera del odio y de la injustica y lograr sus sueños. Porque para eso han cultivado toda su vida la habilidad de la resistencia y de nadar contra corriente.

Quien es de arrabal tiene que cuidar la forma en que camina, en que se para, en que habla, sus ademanes porque hay gente observándolo, gente que lo verá hacia abajo siempre y gente que lo verá como un ejemplo a seguir. Ser de arrabal es esforzarse tres, diez veces más que cualquier otro. Es dar el 110% en todo lo que hace. Es madrugar y acostarse tarde; estudiando, repasando, ejercitando su mente y su espíritu. Siendo parte activa de la comunidad. Ser una persona funcional dentro y fuera del hogar, con esto rompiendo la estructura patriarcal de los roles de género. Un niño de arrabal igual puede lavar ropa que una niña y hacer limpieza y arreglar las camas y lavar el baño. Lavar los platos. Es utilizar la tecnología a su favor, ver documentales sobre cultura, arte, deportes, pueblos inhóspitos, todo lo que no les permite las circunstancias económicas y de movilidad lo pueden encontrar en la tecnología. Se juntan en grupo y van a la casa de alguien que tenga internet y algún aparato donde puedan visitar las plataformas digitales. Se puede hacer, claro que se puede, porque es una de las responsabilidades de la resistencia. El recurso que no está se busca hasta encontrarlo.

Es el arrabal mismo el que tiene que luchar contra el bombardeo televisivo que solo busca denigrarlo. ¿Cómo? Realizando programas culturales dentro de la comunidad, ambientales, políticos, deportivos. Y para eso se necesita la ayuda de todos, de los docentes, de los vendedores de mercado, de los pilotos de autobús, de los padres de familia, de los adultos. Solo el arrabal puede dignificarse a sí mismo. Es un trabajo lento, al que no se le verá el cambio a corto plazo y que será generacional, pero debe hacerse. Lo mismo que plantar árboles en los barrancos que los circundan, eso impedirá los deslaves. Se puede hacer y para eso tenemos nada más que informarnos de las hazañas realizadas por otros en otros tiempos en peores circunstancias. El ser humano tiene la capacidad de realizar lo impensable.

El arrabal tiene la obligación de ser semillero de mentes analíticas que cuestionen el sistema y que tengan las agallas para cambiarlo, para eso debe nutrirse diariamente de la memoria histórica y tener fuerza de voluntad.

Fuente e imagen: https://cronicasdeunainquilina.com

Users Today : 34

Users Today : 34 Total Users : 35460243

Total Users : 35460243 Views Today : 42

Views Today : 42 Total views : 3418937

Total views : 3418937