04 Diciembre 2016/Fuente: El espectador/Autor:Juan Miguel Hernández Bonilla

Lo dice Salvador Alva, presidente del Sistema Tecnológico de Monterrey, cuando hace referencia a la necesidad de implementar nuevos modelos de aprendizaje que enseñen a pensar y no a obedecer. En entrevista con El Espectador, Alva habló de su pasado como uno de los empresarios más exitosos e influyentes de la región y de la formación de líderes capacitados para cambiar el mundo

Salvador Alva nunca usa corbata. Desde hace 5 años, cuando llegó a dirigir el Sistema Tecnológico de Monterrey, una comunidad educativa que reúne cuatro universidades y agrupa más de 500.000 personas, ha transgredido todos los límites de la etiqueta. En su modelo de liderazgo no caben ni los códigos, ni los protocolos, ni las convenciones. Prefiere la espontaneidad y la irreverencia. Su idea de educación disruptiva ha ido transformando los contenidos y las metodologías de la enseñanza tradicional y ha logrado posicionar al Tecnológico de Monterrey como una de las 100 mejores universidades del mundo, la sexta en el continente y la primera escuela de negocios de México.

En el marco del festival más grande de emprendimiento de América Latina, INCmty, que se realizó la semana pasada en el Tecnológico de Monterrey, Alva hizo referencia a su pasado como uno de los empresarios más exitosos e influyentes de la región, al fracaso del modelo de educación convencional, a la crisis de las instituciones y la formación de líderes capacitados para cambiar el mundo.

¿Qué estudió?

Estudié ingeniería química en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuando terminé la carrera prometí que no iba a trabajar para nadie, que iba a ser emprendedor. En ese momento, tenía una fábrica de bolitas para adornar árboles de navidad y un mini negocio de churros con chocolate.

Antes de llegar al TEC de Monterrey dirigió varias compañías privadas ¿Cómo fue ese proceso de transición?

Durante diez años trabajé en la cervecería Moctezuma. Viví un modelo de organización que no me gustaba. El enfoque era servir al jefe y no servir al cliente. Fue una empresa muy jerárquica, poco humana, me fui formando en lo que no quería ser. Al mismo tiempo, cuando tenía 23 años, conocí una persona e hice un plan de vida por escrito que me permitió reconocer mis prioridades y trabajar para conseguir mis metas. La ventaja que tenía sobre los demás es que nadie tiene un plan de vida, y yo sí. Cada paso que daba, cada palabra que decía, estaba en línea con ese plan de vida. Empecé a seguirlo al pie de la letra. Decidí que quería ser un líder con sentido social para poder influir y ayudar a la comunidad.

Entonces, ¿se retiró de la organización?

No, me dedique a transformarla, a ser líder, a estudiar el comportamiento humano. Me convertí en un individuo rebelde, en un agente de cambio. Siempre actuaba creyendo que yo era el director general, y a los 26 años ya era director general de un sector de la empresa, a los 26 años ya manejaba una división. Ahí me empecé a dar cuenta de que mi habilidad no era saber más que los demás sino ayudarlos a generar organizaciones más solidarias y más humanas. Finalmente, la empresa entró en una crisis y me ofrecieron un puesto alto en PepsiCo.

¿Cómo fue su experiencia en PepsiCo?

Empecé en ventas, a los pocos meses me tocó crear un negocio de dulces y golosinas en medio de una de las crisis económicas más severas que tuvo México. Hace 20 años llegué a Monterrey para dirigir la compañía de galletas líder del mercado y tuve que hacer una profunda transformación de valores. Me di cuenta de que si creas una organización muy humana, generas crecimiento y utilidades, y eso era lo que le importaba a los accionistas.

Y a usted ¿qué lo motivaba?

A mí me interesaba ver el clima laboral. Cómo estaba la gente, cómo estaban las familias, ese era mi sentido. Sin embargo, en mi plan de vida estaba muy claro que quería hacer proyectos sociales, escribir libros, transformar vidas. Cuando estaba listo para renunciar a mi cargo, cambiaron a mi jefe y me ofrecieron manejar el sector de alimentos en América Latina, lo acepte porque podía influir en 40.000 personas de muchos países del continente. Posteriormente, a los tres años, cuando ya quería dejar la organización, me ofrecieron manejar también el área de bebidas y me volví a quedar. Mi único aliciente para persistir era impactar más seres humanos.

¿Qué pasó? ¿porque se retiró?

Hace ocho años me salí de PepsiCo, revisé mi plan de vida y repetí la misma promesa que hice cuando termine la escuela: no voy a trabajar para nadie. Estuve tres años pensando y escribiendo. Hace cinco años, Lorenzo Zambrano, director general de Cemex y miembro de la junta directiva del TEC, me dijo que me iban a postular para dirigir el Instituto. De nuevo, acepte porque podía influir en la vida de miles de jóvenes estudiantes.

¿Cuál ha sido su modelo de liderazgo? ¿Qué valores privilegia?

Una organización, un país, una institución o un ser humano requieren de rumbo, escala de valores y sentido de vida. En el caso del Tecnológico de Monterrey los pilares son Innovación, visión global, trabajo en equipo, integridad y sentido humano. Vivimos en un capitalismo cruel y no queremos que los chicos estén en los negocios sin pensar en las necesidades de la sociedad. Queremos formar líderes con sentido social que transformen su entorno social.

¿Cómo lo están haciendo?

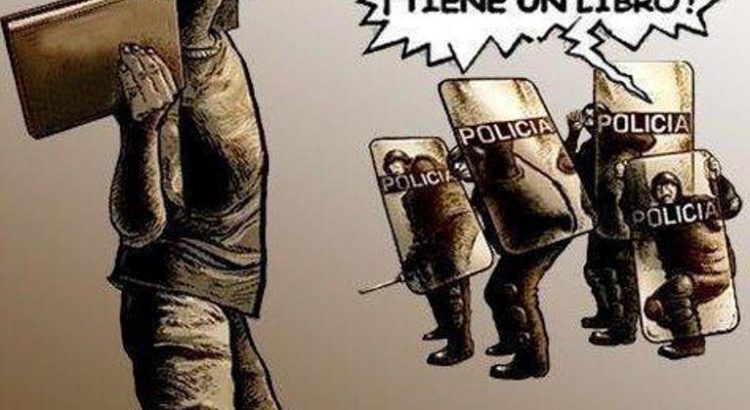

Tenemos universidad muy disruptiva. Creo que va a ser la primera universidad del planeta en la que el modelo esté basado en retos de aprendizaje y no en materias. Es un sistema que revoluciona en la forma y en el contenido. Por ejemplo, en cuanto a la forma cambiamos la adecuación, la arquitectura y el estilo de los salones. Antes eran lugares convencionales, pupitres en fila y el profesor al frente, en su escritorio. Ahora, cada salón es distinto, hay mesas redondas, asientos portátiles, de colores, con tableros móviles. Es el primer paso para romper las jerarquías e incentivar a los muchachos a que no estén de acuerdo, a que piensen por sí mismos, a que cuestionen la autoridad. La educación ha fracasado porque mató el espíritu crítico, el espíritu emprendedor. La sociedad te pone límites y tienes que romperlos, tienes que salirte del molde. Educar a un muchacho para libertad es mucho más difícil que educarlo para la obediencia, pero educarlo en la libertad es mucho más reconfortante.

¿Cuáles son los proyectos más innovadores del TEC de Monterrey?

La universidad está en la agenda de la economía del conocimiento. Queremos atraer a las mentes más brillantes del país, sin importar su nivel socioeconómico, y darles una educación totalmente diferente a la tradicional. Por eso creamos un programa de becas llamado “Líderes del mañana”. Nuestro objetivo es ir a las regiones pobres de México e identificar los talentos para poder convertirlos en agentes transformadores del futuro. Ahí están los Googles, los Facebook pero creados en México. Otra cosa fundamental es predicar con el ejemplo. Si nosotros vamos a ser una universidad diferente, transgresora, disruptiva más vale que nuestros espacios de trabajo lo demuestren, más vale que nos quitemos las corbatitas.

Fuente de la entrevista: http://www.elespectador.com/noticias/economia/educacion-convencional-fracaso-porque-mato-el-espiritu-articulo-668760

Fuente de la imagen:

http://www.elespectador.com/files/imagecache/560_width_display/imagenprincipal/d0dab877cb02a1cb3d4cbcf2d8a45e63.jpg

Users Today : 12

Users Today : 12 Total Users : 35460673

Total Users : 35460673 Views Today : 37

Views Today : 37 Total views : 3419782

Total views : 3419782