02 Julio 2017/Fuente: bloginteligenciacolectiva/Autor: Amalio Rey

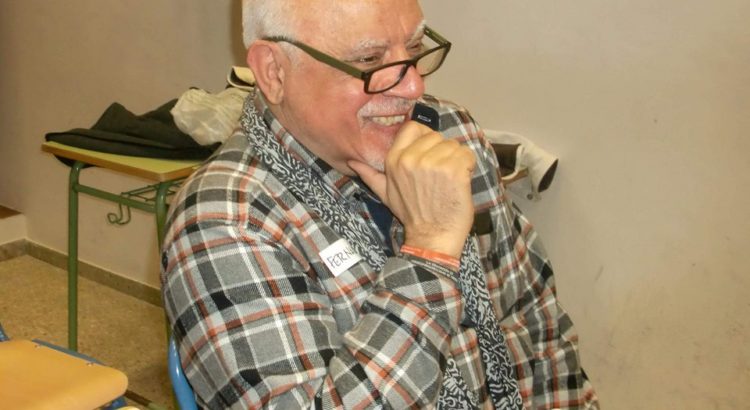

Si hay algo que define a Fernando es que, además de ser un tío brillante y que habla claro, es muy buena gente. Un madrileño reconvertido en gaditano con mucha sabiduría forjada a base de compromiso y generosidad. Se define como educador social, consultor de organizaciones y especialista en dinámicas participativas. Miembro del CRAC (Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la Bahía) hoy convertido en el Colectivo de Educación para la Participación, una interesante comunidad abierta a personas de cualquier lugar que compartan la pasión por aprender a construir democracia y ciudadanía.

Su trabajo dentro del Equipo CRAC consiste en incorporar metodologías participativas para mejorar el funcionamiento de las organizaciones, fomentando la gestión de la diversidad y el conflicto, el cuidado de las personas, la apropiación participativa de tecnologías sociales para la dinamización de grupos grandes y los nuevos modelos de liderazgo.

Fernando tiene una larga experiencia cultivando y desarrollando tejido asociativo, y en los últimos tiempos concentra buena parte de su atención en fomentar la educación participativa entre los jóvenes y en apoyar al movimiento asociativo para la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Toda esta experiencia lo hace una persona muy conocedora de cómo funciona la inteligencia colectiva a pie de calle. Admiro la trayectoria de Fernando, y me apetecía mucho entrevistarlo. Sus respuestas, como verás, no defraudan:

1.- Para fijar el lenguaje que vamos a utilizar: ¿cómo definirías la “Inteligencia Colectiva”?

Para mí “inteligencia colectiva” es la sabiduría que se acumula como consecuencia de los procesos (reflexivos, deliberativos, cooperativos…) de construcción colectiva (análisis de la realidad, identificación de necesidades, búsqueda de alternativas, resolución de problemas…) de un grupo de personas. Soy consciente de que hay muchos paréntesis en mi definición, porque me parece que es un concepto complejo. En la práctica (simplificando mucho) significa que un grupo de personas que coopera en la resolución de un problema encuentra habitualmente las mejores soluciones.

2.- Me gustaría saber tu opinión sobre cómo influye la inteligencia y otros atributos individuales de los participantes en el resultado grupal. Por ejemplo, si crees que añadiendo gente más inteligente a un grupo eso aumenta las probabilidades de que éste genere resultados colectivamente más inteligentes. Esta es una pregunta que nos hacemos muchos: ¿cómo influye lo individual en el rendimiento y eficacia colectiva?

Creo que es determinante, para bien y para mal. Para bien, los perfiles individuales positivos y propositivos (con disposición positiva, buenas habilidades sociales, capacidad natural de liderazgo) pueden contribuir claramente a que la interacción sea más satisfactoria y productiva. En sentido contrario también funciona: una mala disposición individual o malas habilidades comunicativas o relacionales pueden bloquear o frustrar el proceso de construcción colectiva. No creo que sea, al menos SOLO, una cuestión de personas más “inteligentes”, sino también de motivación y de habilidades (¿podemos hablar de inteligencia emocional?) de quienes participan en los procesos. También es cierto que un buen diseño metodológico puede ayudar mucho a compensar y equilibrar las diferentes capacidades existentes en cualquier grupo. Por lo general, los grupos de “expertos”, por ejemplo en el ámbito académico, tienen –curiosamente- más dificultades para interactuar y construir colectivamente, y esta situación tan común yo la relaciono con el ego sobredimensionado y la competencia mutua.

3.- ¿Qué factores determinan, a tu juicio, que un grupo sea más inteligente colectivamente?

Voy a intentar resumirte los factores que me parecen más determinantes:

- Motivación: disposición positiva de los miembros del grupo hacia la tarea común, identificación con los objetivos, conocimiento mutuo y cohesión intergrupal.

- Competencia y experiencia en relación al objeto de la tarea común: el grupo es más inteligente si sus miembros tienen experiencia y conocimientos previos relacionados con el problema o la tarea. Aunque esto, en ocasiones, implica prejuicios y estereotipos que –si no se producen previamente los necesarios “des-aprendizajes”- pueden convertirse en serios obstáculos.

- Capacidades y habilidades para la interacción y la construcción colectiva: capacidad de escucha, expresión, diálogo, síntesis y resolución de conflictos, entre otras.

- Metodologías apropiadas de trabajo: un buen diseño previo, objetivos claros, buenos métodos y técnicas, y herramientas adecuadas.

- Liderazgos distribuidos o compartidos: o sea, el liderazgo como impulso es siempre necesario, pero si se concentra demasiado –o no se pone al servicio del proceso grupal- anula la IC.

- Diversidad de enfoques o disciplinas: creo que, cuando en un grupo se articulan miradas y aportes diversos, desde perspectivas y enfoques distintos, las soluciones son más inteligentes, más ricas.

- Condiciones adecuadas de tiempo y espacio: esto tiene que ver también con las Entiendo que unas condiciones favorables ayudan a la IC, aunque a veces pueda ser favorable una cierta “presión” en las condiciones que estimule la construcción de respuestas.

4.- ¿Cómo definirías a la “estupidez colectiva”? ¿Cuándo una decisión colectiva se puede considerar “estúpida”?

Yo la defino como un estado de obcecación en el error (de juicio, de decisión…) de un grupo y de sus miembros. Me vienen a la cabeza distintos ejemplos (relacionados con el fútbol, con la televisión basura, con cualquier “fenómeno fan”…) que hablan de esa “estupidez colectiva”, pero en los que, indudablemente, las personas que participan encuentran satisfacción, aunque sus opciones no parezcan muy inteligentes. Y esto me refuerza en la idea de que la participación, y la IC, tienen mucho que ver con la satisfacción (para bien y para mal).

5.- ¿Entonces se podría decir que la elección presidencial de Donald Trump es un ejemplo de “estupidez colectiva”? porque los millones de personas que lo eligieron no pensarán lo mismo, así que: ¿dónde deberíamos poner el marco de referencia para discernir lo que es “estúpido” o “sabio” colectivamente?

Claro, la percepción de la estupidez es subjetiva, y a veces lo que puede parecer estúpido conduce a buenos resultados finales. Creo que la clave (si es que existe solo una) está en la respuesta a las necesidades y los intereses del grupo, a su bienestar y felicidad. Ahora, define bienestar y felicidad: ¿Se puede destruir el planeta para consumir más? ¿Se puede eliminar a millones de judíos o rechazar a millones de refugiados o inmigrantes para vivir mejor? Creo que la ética también tiene algo que decir… y con ello seguimos metiéndonos en frondosos jardines. En resumen, están los intereses y necesidades del propio grupo, pero también los intereses y necesidades de los otros, de la comunidad, de la humanidad. Está presente la dimensión ética que tiene que ver con los otros y por eso es necesario preguntarse: ¿una solución puede ser eficaz, correcta, inteligente… aunque sea a costa del bienestar de los otros? Por eso, la elección de Donald Trump tal vez pueda ser una decisión sabia para muchos votantes estadounidenses, pero para el resto de la humanidad es un claro ejemplo de estupidez colectiva.

6.- Los procesos de “acción” colectiva, en los que hay que coordinarse para hacer/producir cosas tangibles y generar un impacto real, parecen ser más complicados de abordar colectivamente que aquellos que se limitan al aprendizaje y la reflexión grupal. Como todo en la vida, no es lo mismo hablar que hacer así que, de acuerdo a tu experiencia: ¿Qué necesidades específicas tienen los procesos de acción colectiva respecto de los de aprendizaje, deliberación y reflexión?

Es que me cuesta ver la diferencia. O sea, creo que un buen proceso de “acción colectiva” debe incluir el aprendizaje, la deliberación y la reflexión. No entiendo que sea posible pasar a la acción de golpe, salvo que se trate de problemas simples. Y entiendo, así mismo, que un proceso de aprendizaje, deliberativo y reflexivo, debe conducir a la acción, a la producción. Al menos, si nos referimos al ámbito de la intervención social.

Esta es la base fundamental de la educación popular. Recuerdo el título del libro de mi hermano, Carlos Núñez Hurtado, el gran educador popular mexicano: “Educar para transformar, transformar para educar”, que expresa bien esta dialéctica entre aprendizaje y acción. Creo que este principio, esta relación estrecha, vale para cualquier proceso, aunque su importancia sea diferente de acuerdo con el carácter de las necesidades o problemas que se abordan. Pero, cualquier proceso de construcción colectiva implica algún tipo de aprendizaje.

7.- ¿Se puede prescindir de los expertos y confiar en la opinión colectiva (el “crowd”) para cualquier tema?

No sé si se debe plantear la cuestión en términos de oposición o de síntesis, en forma de “o” o en forma de “y”. Creo que no se debe prescindir de los expertos y tampoco de la sabiduría colectiva. Pienso que se les debe poner a trabajar juntos. Claro, eso significa que los expertos creen en la IC y trabajan para facilitarla, porque de otra forma no funciona. Para diseñar bien la consulta necesitamos a los expertos. Sigo refiriéndome al ámbito de lo social, donde la construcción colectiva se refiere a lo común, a lo comunitario, que incluye a todos los actores, que son objeto y sujeto al mismo tiempo. Tal vez esto funcione de distinta manera en otros ámbitos (las ciencias, la tecnología, la ingeniería…), pero en lo social me parece muy claro.

En mi experiencia, ha habido ocasiones en que los expertos encontraron “buenas” soluciones que fueron inaplicables porque las personas o colectivos sociales objetos de esas soluciones no las entendieron, ni las hicieron suyas. Y por el contrario, ha habido “malas” soluciones (desde la mirada experta) construidas colectivamente que, si no solucionaron el problema, sirvieron para generar otras dinámicas o poner en marcha otros procesos que fueron útiles al colectivo y permitieron encontrar soluciones alternativas. O sea, quiero decir que la “eficacia” de las respuestas no solo depende, en el ámbito de lo social, de la “calidad técnica” de las mismas, sino de sus posibilidades de apropiación por parte de los sujetos, de las personas y de los grupos sociales. Y entonces es decisivo el carácter colectivo y participativo del proceso que hace posible esa apropiación.

8.- ¿Pero tiene sentido pedirle a la gente que opine/decida sobre algo que le afecta pero que (por la complejidad del asunto) no sabe cómo le afecta?

Creo que algunas de mis respuestas anteriores apuntan en esta misma dirección: la democracia no es solo votar o decidir, es también deliberar y reflexionar, implica información y aprendizaje. Creo que el dilema es efectivamente falso e interesado. O sea, sirve de coartada para justificar la decisión de unos pocos, porque “¿cómo van a opinar o decidir las personas sencillas sobre algo que desconocen?”, y nos ahorramos el esfuerzo de informar, debatir y facilitar los aprendizajes necesarios.

Hace algunos días, un líder ciudadano natural de Cádiz, explicaba a una asamblea de desempleados que nunca deben aceptar la extendida idea de que “los presupuestos municipales son muy complejos, difíciles de comprender, solo para gente entendida”, que con tiempo y preguntando se entiende todo. Creo que el esfuerzo por presentar y explicar con claridad los presupuestos sería una clara expresión de la voluntad de impulsar la participación, la deliberación, el debate… Lo contrario es lo contrario. Si prefiero que la gente no opine, no interfiera, no moleste… lo presentaré y explicaré de una forma oscura y cuanto más compleja mejor. Por eso, hablando de IC, de participación ciudadana y de políticas públicas tiene tanta importancia eso de lo que se habla tanto (y se practica menos) que es la “transparencia”.

9.- ¿Y no es posible, Fernando, que las consultas colectivas, como expresión de IC, tiendan a generar soluciones previsibles y poco innovadoras?

Creo que parte del problema tiene que ver con la identificación de la IC con la mera consulta, pero sin embargo considero que no tiene por qué limitarse a ella, puede incluir el análisis, la búsqueda de alternativas, la deliberación… y debe incorporar métodos y técnicas más complejos que la mera consulta, a través de los cuales pueda ser posible estimular el pensamiento divergente o disruptivo, la innovación, etc. Otro problema es la identificación de lo colectivo con lo masivo. Entiendo que las dimensiones de los procesos, especialmente cuando son masivos, requieren de mecanismos y procedimientos, apropiados, que permitan verdaderos PROCESOS (y lo digo en mayúsculas) de construcción colectiva con distintos grados y niveles de participación que, tal vez, puedan concluir en una consulta masiva (o no).

En el fondo, me sigue sonando al debate sobre los expertos y la masa, y a una cierta justificación para seguir dando prevalencia al conocimiento experto sobre la ignorancia de la masa. Dicho lo cual, los “expertos” de hoy seguramente también son los primeros opositores a los procesos y proyectos realmente innovadores, porque les sacan de su zona de confort y ponen en cuestión su parcela de poder experto.

10.- ¿Y por qué crees que la participación suele ser tan baja en los procesos de Inteligencia Colectiva?

Todo el debate (las preguntas y las respuestas) es, al fin, ideológico. O sea, formamos parte de un sistema individualista y competitivo que no quiere la participación social, no la estimula, no la educa en las escuelas ni en la familia, la desincentiva en los medios, etc., etc.,… ¿y nos sorprendemos del bajo interés y la baja participación? ¿No es, acaso, lo que buscábamos? ¿Dónde está la sorpresa?

Me pregunto cómo serían las cosas si el paradigma fuera otro, si la escuela y la familia educaran a favor de la inteligencia colectiva y de la cooperación comunitaria. Mi experiencia es que las personas de cualquier edad (los niños, ni te cuento) encontramos placer en la participación cooperativa y descubrimos con satisfacción que es productiva, que consigue alcanzar buenas soluciones (innovadoras, satisfactorias y apropiables). Pero estas experiencias positivas de construcción colectiva son escasas en el proceso de socialización y en la vida cotidiana.

Sigo pensando, como en todas las respuestas, que en el fondo (aunque, en la forma, se diga otra cosa) las estructuras de poder (económico, político, cultural, experto…) no creen en la inteligencia colectiva, porque implica creer en otro reparto del poder y por eso no la incentivan. Lo hacen solo “de boquilla”. Pero existen metodologías apropiadas, incluyendo el diseño y la gestión, que pueden facilitar los necesarios procesos de aprendizaje, individual y colectivo, que hagan posible el desarrollo de la IC y su implementación en todo tipo de procesos.

Fuente de la entrevista: http://bloginteligenciacolectiva.com/las-estructuras-poder-no-creen-la-inteligencia-colectiva-entrevista-fernando-la-riva/

Fuente de la imagen: http://bloginteligenciacolectiva.com/wp-content/uploads/2017/02/Fernando-de-la-Riva.jg

Users Today : 8

Users Today : 8 Total Users : 35460217

Total Users : 35460217 Views Today : 11

Views Today : 11 Total views : 3418906

Total views : 3418906