Por: Franklin González

El cantante panameño, Rubén Blades, el 23/03/2020, en su “Diario de la peste”, bitácora personal donde escribe sobre el tema del momento -el Covid-19-, responsabiliza de la pandemia actual al “ogro anaranjado”, por no gestionar que se movilizaran los exámenes previos para detectar contagiados.

Recordó que Trump «llego a decir que solo habían unos pocos enfermos, como cinco en los USA y que pronto todo se reduciría a cero, porque milagrosamente el virus desaparecería».

Finalmente, lo calificó como «el político más estúpido, mentiroso, narcisista e incompetente de todo el planeta y la bolita del mundo. Amén».

Más claro imposible, sobre todo viniendo de quien hace mucho tiempo se olvidó del contenido social y de combate por la dignidad latinoamericana de sus canciones, y se plegó al mantra del “American way of life”.

Por su parte, Umberto Eco en su último texto De la estupidez a la locura, en uno de sus últimos ensayo “¿Estamos todos locos?” se hace la siguiente pregunta:¿No será más prudente convencernos de que en todo ser humano hay un cierta dosis de locura, que para muchos permanece latente toda la vida, pero para muchos otros estalla de vez en cuando: estalla de forma no letal y a veces productiva en aquellos que consideramos genios, precursores, utopistas, pero en otros se manifiesta con acciones que nos hacen gritar a la locura criminal?.

En el “ogro anaranjado” parece estar dándose las dos condiciones, la estupidez a su máxima expresión, y la locura, no la productiva sino la criminal, al menos, si por sus opiniones sobre el Covid-19 y Venezuela lo miramos.

Sobre el Covid-19

Cuando ya el coronavirus había tocado suelo de su país, el 22/01, el presidente Donald Trump desde Davos, Suiza dijo: «Lo tenemos totalmente bajo control» y «Es una persona que vino de China».

El 24/01 por tuiter escribió: China ha estado trabajando duro para contener el coronavirus. Estados Unidos aprecia enormemente sus esfuerzos y transparencia. Todo saldrá bien”.

El 30/01, desde Michigan, comentó: “Tenemos un muy pequeño problema en este país en este momento, con solo 15 casos en Estados Unidos” “Pronto tendremos solo cinco personas. Y podríamos llegar a solo una o dos personas”.

El 11/02 desde Texas dijo. “Para abril, ya saben, cuando caliente un poco, milagrosamente se irá, eso es cierto. Solo tenemos 11 casos y todos están mejorando”

El 26/02 diría: «El nivel que tenemos en nuestro país es muy bajo, y todas esas personas se están recuperando (…) Tenemos un total de 15 (casos confirmados). Tenemos algunos que vinieron de Japón, escucharon sobre eso, porque son ciudadanos estadounidenses, y están en cuarentena. Y también están mejorando».

El 27/02 aseguró: “Esto es el nuevo bulo” de la prensa, “están en modo histeria”.

El 29/02 afirmó: «Hemos tomado las acciones más agresivas para afrontar el coronavirus. Son las más agresivas tomadas por cualquier país. Y somos el principal destino en el mundo, y aun así tenemos muchos menos casos de la enfermedad».

El 04/03 en una entrevista con Fox News se aventuró a decir que tenía una «corazonada». «Bueno, creo que 3.4 por ciento es realmente un número falso. Ahora, y esta es una corazonada, y, con base en muchas conversaciones con un montón de gente (…) creo que el número, personalmente, diría que el número es muy inferior al 1 por ciento».

El 06/03 dijo “Lo estamos haciendo muy bien. Pero este es un problema imprevisto. Qué problema. Vino de la nada, pero lo estamos atendiendo».

El 18/03 habló de sacrificios: “Cada generación ha sido llamada a hacer sacrificios compartidos por el bien de la nación”, “ahora es nuestro momento” y “debemos sacrificarnos juntos porque estamos juntos en esto”.

El domingo 22/03/, por tuitter envío en mayúscula el siguiente mensaje: “NO PODEMOS DEJAR QUE LA CURACIÓN SEA PEOR QUE EL PROBLEMA MISMO”.

El 26/03 habló como héroe: “Soy un presidente en tiempo de guerra”, “esto es una guerra, con un enemigo invisible”.

En síntesis, la distopía en máximo desarrollo.

Lo real y concreto

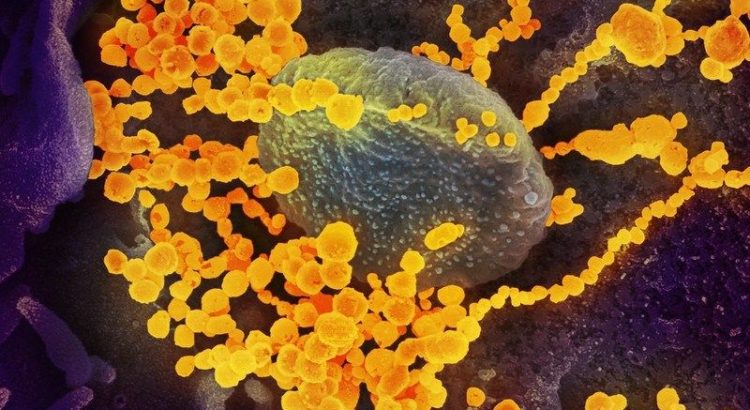

El miércoles 11/03/2020, la OMS a través de su Director General, el eritreo Tedros Ghebreyesus, le anunció al mundo que el coronavirus ya era oficialmente una pandemia, era global y que todos los países iban a tener que poner mucho de su parte para combatir el virus.

Y dijo: “Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, y por los alarmantes niveles de inacción”.

Al principio su epicentro fue China, luego pasó a ser Italia y por los “alarmantes niveles de inacción” de sus dirigentes y en particular de su presidente, hoy Estados Unidos es el primer país con más contagiados por el Covid-19. Ya ha superado los 112.000 contagiados y van más de 1.800 fallecidos.

Las consecuencias desde el punto de vista social son de “pronósticos reservados” y se informa que la cifra de trabajadores que se apuntaron a las listas de desempleo ya alcanzó el récord de 3,3 millones.

Venezuela

La administración gubernamental actual de EEUU, sin recato alguno por la verdad y mucho menos por la ética, acude a dos subterfugios para acusar al gobierno de nuestro país, ambos dentro de la lógica de la estupidez y la locura.

Uno, encontrándose el gobierno bolivariano abocado a enfrentar nacionalmente la pandemia del Covid-19, aparece el Fiscal General, William Barr, el 26/03, en nombre del Departamento de Justicia de EEUU, acusando, sin prueba alguna, al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello y a otros altos funcionarios gubernamentales, de tener vínculos con el narcoterrorismo

De inmediato, el Secretario de Estado Mike Pompeo, emite una declaración, al mejor estilo de las películas del lejano oeste gringo, ofreciendo una serie de recompensas por información que conduzcan al arresto y/o condena (¿no será asesinato?) de los funcionarios ya mencionados, de 15 y 10 millones de dólares.

Dos y simultáneamente, la señora Carrie Filipetti, subsecretaria de Estado norteamericana para Cuba y Venezuela, en una videoconferencia, afirmó, el 26/03 que: “La situación en Venezuela es extremadamente nefasta (…) Si Venezuela no puede hacer frente al Covid-19, en el futuro éste irá a Brasil, Colombia y la región circundante como estamos viendo con la crisis de refugiados” y agregó: “Veremos una expansión de la pandemia del Covid-19 en la región, si no a nivel global, si Venezuela como país no puede enfrentar la crisis”.

Ambas acusaciones provienen, primero, del principal país consumidor de drogas del mundo y segundo, del principal país con contagios del Covid-19 en el mundo. Mayor descaro imposible.

Sin embargo, el propósito, la táctica de ambas declaraciones es: desprestigiar hasta más no poder al gobierno bolivariano ante el mundo.

Y su estrategia está clara: una vez logrado lo anterior, derrocar, por cualquier medio, al presidente Maduro y apoderarse de Venezuela.

De eso se trata, ni más más ni menos.

Hay que estar conteste: contra Venezuela, aún sin lograrlo, se han puesto en ejecución todas las acciones, habidas y por haber, para derrocar gobiernos con réditos para el imperio escrito en la historia particular de América Latina.

Una de las opciones que le faltaría implementar sería la de una intervención militar directa, pero esa no le ha dado muy buenos frutos en este siglo XXI, al menos en los casos de Afganistán, Irak, Libia y Siria

Contra nuestro país se desarrolla entonces una guerra híbrida en sus distintas modalidades, para lo cual la oligarquía colombiana ha entregado su territorio, país, nación y soberanía y los ha puesto al servicio de los intereses de la administración actual de Estados Unidos. Su servilismo es total y han decidido retrotraer la historia de Venezuela.

Siendo entonces Colombia la “punta de lanza” contra nuestro país, debe considerarse que desde ese territorio están operando las fuerzas que vendría a cumplir el mandato de Pompeo, esto es, secuestrar ¿o asesinar? al presidente Nicolás Maduro Moros.

Pareciera que al lanzar una recompensa de 15 millones de dólares, manejan, por el momento, estas dos opciones:

Un comando de secuestro. Sería la fórmula aplicada contra Manuel Antonio Noriega en 1990 y Manuel Zelaya en el año 2009.

O el magnicidio. Una versión “postmoderna” de lo que ya hicieron con Sadam Hussein en 2006 o Muamar Gadafi en 2011. O también puede ser a través de un Dron, que fue la vía utilizada para asesinar al general iraní Qasem Soleimani

En ambos casos la orden ya está dada y Estados Unidos financiará la operación.

El trabajo sucio lo harían en principio unos paracos, sicarios o unos paramilitares colombianos o, en todo caso, utilizarían cualquier contratista militar privado para ello.

Logrado el fin, el propósito, que sería desmembrar la unidad del Estado. se produciría, como consecuencia, el salto definitivo para apoderarse de la patria de Bolívar y Chávez, de sus recursos naturales, de su flora y de su fauna.

Todo está claro, por ello no lo permitamos.

Hoy más que nunca la unidad de los revolucionarios es de vida o muerte.

*Sociólogo, Profesor Titular, Ex Director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV. Profesor Postgrado en la UCV, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en el Instituto de Altos Estudios “Pedro Gual” del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Fue Decano de Postgrado de la Unerg y embajador en Polonia, Uruguay y Grecia.

Fuente: El autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

Users Today : 12

Users Today : 12 Total Users : 35460673

Total Users : 35460673 Views Today : 32

Views Today : 32 Total views : 3419777

Total views : 3419777