Por: Pablo Sessano

«La población general no sabe lo que está

ocurriendo, ni siquiera sabe que no lo sabe».

Noam Chomsky

“La revolución tendrá que ser en defensa de la tierra o

no habrá donde hacerla”.

Graffiti urbano.

Resulta una perogruyada a esta altura recordar que en la cadena de transmisión del conocimiento que la sociedad genera y divulga específicamente a través de la educación institucionalizada los educadores -docentes- reconocidos agentes de esa transmisión ejercen (de hecho, pero cada vez menos conscientemente, parece) un rol determinante en la conformación de la conciencia ciudadana y de una determinada configuración de la visión del mundo y la realidad (aunque esta última, de un tiempo a esta parte, haya sido secuestrada por los medios,).

Ese rol, estratégico por cierto, en términos del devenir histórico posible, parece omitido en la conciencia del colectivo educador en el presente neoliberal y desestructurante que caracteriza el momento actual, muy sintomáticamente en Argentina donde claramente “todo apunta a que, a no mucho tardar, ni el mercado ni el Estado podrán garantizar ya de forma general los servicios prometidos por el progreso que suponemos derechos irreversibles —por limitados que ahora puedan parecernos— en educación, salud, pensiones y dependencia, y no podemos saber hasta qué punto podrá cumplir mínimos decentes en alimentación, en energía, en mantenimiento de las infraestructuras o en orden público y defensa”[1].

El modelo de desarrollo ha atacado las fuentes mismas de la vida y con ello anula la posibilidad de cualquier mejora en todos los ámbitos de la existencia. “Ningún sistema puede funcionar con su fuente de alimentación deteriorada”. (Vilar, ob.cit); pero en Argentina prevalece, incluso en sectores progres, el mito de que esa fuente aun goza de buena salud y de que “arreglando la economía arreglaremos todo” como escuche decir a un joven alfabetizado e ignorante fan del anarco libertarismo.

¿Se puede ser alfabeto o profesional e ignorante a la vez? Definitivamente sí! Y es que la ignorancia que resta, en términos de otorgar sentidos a la vida, no es aquella que denota iletradismo o carencia de “cultura”, sino aquella que extravió el sentido común mas humano. Ese que la educación debería, de mínima, garantizar. Necesitamos menos especialistas y mas buenas personas.

Si algo es evidente que como humanos hemos perdido, es precisamente el sentido común, esa intuición capaz de ordenar las capturas de los sentidos externos sin mucho reflexionar, y rápidamente adoptar, frente a un hecho pasado, presente o potencial una postura u opinión. Y digo hemos perdido porque si bien el sentido común es desde siempre moldeado por los contextos socioculturales, de un tiempo a esta parte ese moldeado ha mutado en manipulación y esa capacidad ese “don natural” para discriminar desde cierta ética mínima lo bueno de lo malo, lo sano de lo insano, la bondad de la maldad, lo justo de lo injusto, lo prudente de lo imprudente, lo verdadero de lo falso empíricamente hablando, en fin lo razonable de lo insensato, se ha degradado y con ello la propia naturaleza humana, única presuntamente capaz de dirimir entre estos opuestos. Y por ello, aun cuando el sentido común fuese moldeado históricamente por cada cultura y aceptara o convalidara hechos o prácticas aberrantes e injustas prevalecía detrás una razón/explicación cultural (religiosa o mítica) que en general era aceptada por la totalidad del grupo social, incluso aunque no siempre desde luego, por aquellos que eran victimas de esa costumbres.

Ocurre que esta situación ya no se da y la humanidad actual actúa su existencia social y ecológica en la mayor ignorancia sin marcos culturales ordenadores del sentido común, en un caos ético o directamente en ausencia de ética alguna. Sin compromiso y solidaridad con el o los colectivos a los que pertenece, sus propios congéneres y mucho menos con “les otres” especies vivas.

No es solo desestructuración cultural sino insensibilidad suprema que convierte a la especie humana en agente de destrucción de la vida. La guerra como práctica naturalizada, la naturalización de la pobreza y la marginalidad, de la explotación infantil y la trata de personas, la tortura, el maltrato a los animales y la destrucción de ecosistemas son ejemplos cotidianos del extravío en que ha caído el sentido común, colonizado por pulsiones de muerte naturalizadas bajo la cortísima historia del capitalismo.

El punto es que la educación, la que se practica cotidianamente en las instituciones, allí donde (además de alfabetizarse) se modelan, presuntamente, la razón, la sensibilidad y el sentido común de los ciudadanos, lejos de contrarrestar esta cultura tanática – cultivada perversamente en el marco de las configuraciones socioeconómicas antropocentradas que objetualizaron la naturaleza e instrumentalizaron la vida-, estimula aquella y estas, por acción u omisión. La educación hermanada con la ciencia que es su referente principal, aportan fantásticos conocimientos a la ciudadanía, mismos que pueden ser utilizados y puestos al servicio de la (pulsión de) vida o la (pulsión de) muerte, sin embargo lo cierto es que ni ciencia ni educación centran su interés y su propósito en orientar el sentido común hacia la valoración de la vida y por omitir tal fundamental componente político, contribuyen en sentido contrario, abandonando de hecho al ciudadano a la influencia de ese otro gran y hegemonizante formador del sentido común que son los medios, las redes y el algoritmo, no casualmente sino estratégicamente dominados por el poder.

La pregunta es ¿puede, todavía, la educación hacer su aporte en sentido contrario? No la educación en abstracto, ni su institucionalidad burocrática que inevitablemente serán expresión del modelo social, pero sus actores o una parte de ellos, en los escenarios educativos concretos subvirtiendo el sentido instituido?

Para re-educar y recuperar o restaurar aquel sentido común capaz de privilegiar la vida, ante todo conviene preguntarnos y responder con toda franqueza una pregunta olvidada (e independientemente de que el currículum lo mencione de alguna manera en algún lugar….) ¿educamos para…? ¿Sabrán (sabremos) esos actores hacer honor al lugar en que los coloca la historia?

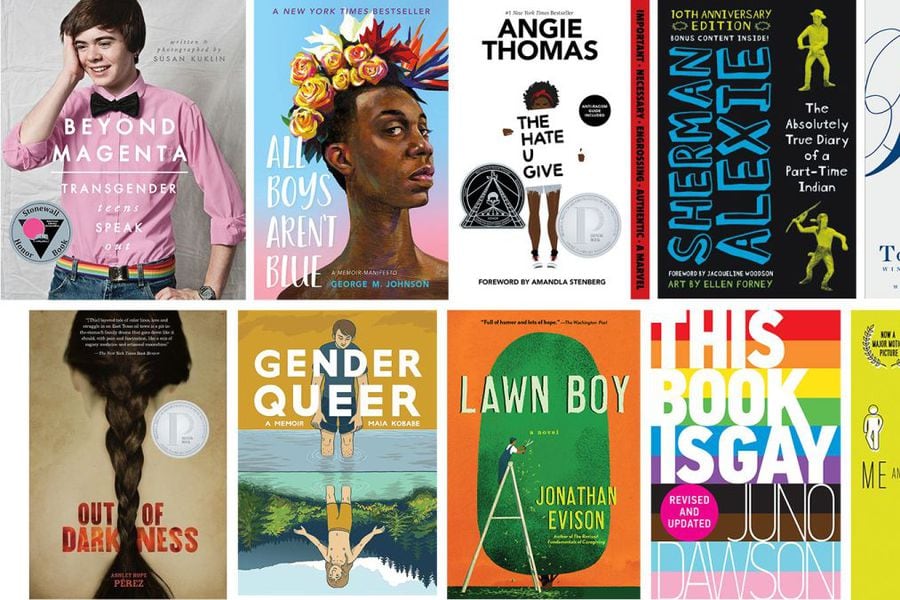

Y consecuentemente proponer un “otro” Programa educativo orientado y puesto al servicio de un propósito reconstitutivo imperativo, lo cual supone recrear escenarios concretos de reproducción de vida sin importar el tamaño ni el contexto. No alcanza ya con disputar la interpretación de nuestra identidad e historia colectivas, la lucha por la emancipación requiere “asumir el carácter político del hecho educativo, en la medida en que hay no solo un orden educativo que transformar sino un orden social a ser reinventado”.[2] Proponer escenas de aprendizaje donde los valores regidores de la práctica sean la cooperación, la solidaridad, la austeridad, la dignidad, la diversidad y la tolerancia y el principal objetivo del aprendizaje la recreación de saberes y la formación de capacidades para autosatisfacer las necesidades fundamentales de la vida. Capacidades para recuperar soberanía sobre nuestras asociadas y colectivas necesidades vitales, sobre nuestros cuerpos, para abandonar la dependencia de “la maquina” y de un sistema que nos ha convertido en seres llenos de información pero vacíos de saberes elementales, sometidos a la tiranía urbana de tener que recurrir al servicio mercanitilizado para todo porque lo cierto es que la educación realmente existente no enseña a comer, a consumir, a cultivar, a cooperar, a valorar, a usar racionalmente el agua, la energía, ni a cuidar la naturaleza, ni a querer y valorar a los otros seres con los que compartimos el mundo, tampoco enseña a considerar el derecho de las generaciones venideras pues nada apunta en la educación a proteger la capacidad de la tierra de proveer bienes necesarios para la vida de una población creciente y futura. Producción de alimentos sanos (sin venenos), conservación y restauración de ecosistemas autóctonos, erradicación de especies exóticas, reformulación de las ciudades, cuidado del mar, preservación de la calidad del aire, reconocimiento de derechos de comunidades ancestrales prexistentes, son entre muchas otras, ausencias en la enseñanza instituida. En lugar de estos, la escuela incluye la educacion financiera, la formación emocional y la inteligencia artificial, se abandonan la filosofía y la historia y se refuerzan las matemáticas, la informática y la tecnología, y como correlato trágico de este mirar umbilicadamente solo el universo creado por el humano, en los medios ya aparecen ofertas tales como turismo de ultima oportunidad, una forma mas de mercantilización (gentrificación de la naturaleza?) ahora, de la extinción, a la que la misma propuesta contribuye llevando miles de turistas a visitar zonas y especies en peligro o en la certeza de desaparecer.

La ciudad como hecho cultural y material paradigmático del capitalismo y en tanto conflicto ecosocial y ambiental no es materia de reflexión alguna en ningún momento ni espacio educativo, siendo tal vez el principal componente de la crisis ecológica y psicosocial. Mucho menos es problematizado el uso del dinero o la oposición entre competencia y cooperación que podría abrir una revisita critica a las nociones de valor de uso y valor de cambio para ver que otras relaciones sociales fueron y son posibles e incluso rever la noción de competencia, falsamente legitimada como la fuerza del progreso y la evolución.

La pregunta es pertinente ¿desde los sectores educativos que reivindican otra sociedad posible, no hay nada que decir y hacer al respecto? O es que siguen creyendo posible cambiar la sociedad con el mismo manual que fue destruida?

Si algo debería hacerse desde la escuela en el momento actual (y promoverse desde la educación en cada organización social, religiosa, deportiva o cultural) es suscribir este mandato imperativo que el valor de la vida nos impone como especie: contribuyendo a rescatar la vida, la igualdad, la compasión, la dignidad, el derecho al futuro; poniendo todo el conocimiento que heredamos, supimos y podemos generar al servicio de rescatar-nos del colapso y recuperar nuestros mejores y mas amorosos valores, haciendo vida mediante practicas contraculturales, subvirtiendo el sentido común impuesto por la hegemonía cultural del productivismo capitalista. Incluyendo todo el conocimiento y todos los sujetos excluidos.

Esos actores sociales tan importantes que son los trabajadores de la educación, ¿van a seguir apenas defendiendo el piso mínimo (casi obsoleto) de su estratégico rol social y cultural (solo el salario y el trabajo) y reivindicando, aunque con todo derecho por cierto, la contención social que siempre ofrecen por fuera de su compromiso instituido, cada vez que todo se va a la mierda, y la inclusión sin horizonte, pero sin ir mas allá, sin desobedecer las reglas del Programa, sin asumir la inutilidad del mismo en el marco de destrucción presente, es decir sin proponer nada nuevo, diferente y contracultural?

Hemos superado la etapa en que aun era plausible (?) confiar en una transformación posible de la relación humanidad naturaleza dentro del esquema de las relaciones de producción capitalistas. Confianza que en rigor solo era atribuible a la fuerza cooptadora del discurso universalista que sobre todo desde foros internacionales suavizaban los datos de la crisis ecosocial, invisibilizan las realidades locales en cada territorio y reciclan constantemente las esperanzas en un posible cambio de conciencia en poblaciones, gobiernos y empresarios que fructificara en el cambio necesario.

La UNESCO se ha dedicado a este ejercicio de dilación desde hace décadas, la Carta de la Tierra mas allá de sus poéticas expresiones de principios, parece haber devenido en ONG que subsiste de cobrar sus cándidas propuestas de capacitación, que sigue difundiendo mas en ingles que en español. La Internacional de la Educación y su versión latinoamericana no agendan la crisis ecosocial entre sus prioridades políticas y tampoco sus sindicatos adheridos. Todo este tímido por no decir condescendiente posicionamiento, a contribuido a reciclar permanentemente la ilusión de que dentro del statu-quo capitalista siglo XXI tendremos gracias a la tecnociencia y a un presunto cambio de actitud social frente, sobre todo, a las consecuencias del Cambio Climático (devenido central pero en modo alguno único aspecto de la crisis ambiental) sera posible superar esta etapa crítica y encaminar el desarrollo hacia la sustentabilidad; dos conceptos a esta altura vaciados de todo significado.

Como complemento el sistema de educación pública, y en particular todos sus actores, se resisten a acusar recibo de esta realidad que en buena medida termina de sepultarlos bajo la obsolescencia que ya le impuso la tecnología de la información y comunicación. Cada vez mas lejos de ofrecer emancipación alguna el sistema educativo, incapaz de autocrítica, lastra su verdadero desafío contribuyendo a la inercia generalizada. Las experiencias educativas ambientales, que representan una irrelevante parte de los procesos educativos (contra el desmedido e ingenuo optimismo que generó la sanción de una ley de EA en 2021, sobre lo cual advertimos oportunamente), transitan una superficialidad desinformada exasperante, mientras las que acaso debieran ser mejores opciones, tales las experiencias educativas populares que se referencian en prácticas y teoría Freireana, las autodenominadas populares o aquellas que se dan en contextos de lucha socioambiental, al no cuestionar los fundamentos mismos del sistema educativo y de su edificio curricular, aun cuando incorporan sesgos con enfoques socioterritoriales, de genero, decoloniales, etc. convalidan explícita o tácitamente el modelo social hegemónico y así estiran la ilusión de su posible transformación mediante un ejercicio crítico que le interpela ocacionalmente desde la palabra, pero casi nunca subvierte la practica efectiva y con ella los fundamentos de una concepción educativa epistémicamente sometida y sometedora: no desobedecen, no cuestionan el fondo ni el contenido, apenas la forma mientras el propósito parece no requerir revisión alguna. Moralista y obediente la practica educativa toda parece confirmar lo que Iván Illich temía y vaticinaba hace 50 años (exageradamente en esos años, pero no ahora): que “el sistema escolar de hoy en día desempeña la triple función que ha sido común a las iglesias poderosas a lo largo de la historia. Es simultáneamente el depósito del mito de la sociedad, la institucionalización de las contradicciones de ese mito y el lugar donde ocurre el ritual que reproduce y encubre las disparidades entre el mito y la realidad”.

“Necesitamos la mejor ciencia y el máximo respeto a la verdad. Pero ésto sólo permite conocer el mundo, no transformarlo. Transformarlo es un juego de afectos, pasiones, identidades compartidas, mitos comunes, de alianzas, de intereses y de pericia en el ejercicio del poder. La rebeldía es un estado de ánimo que no se alimenta de ideología ni de conceptos. Es algo que arde en la certeza de sentir que la vida es el máximo don que no se puede desperdiciar. La necesidad histórica del momento es la de dar a luz una forma de producir, consumir, habitar e imaginar un mundo que deje atrás la depredación de la biósfera y adopte los principios de la cooperación y la simbiosis”[3].

Nunca como ahora, frente a la posibilidad cierta del colapso civilizatorio, educación y rebelión fueron nociones tan afines. Frente a la amenaza de disgregación nacional, destrucción cultural y depredación extrema de nuestros bienes comunes, esperamos aún que los actores educativos conscientes de su rol, asuman el papel y el poder que en ello tienen!!!

[1]https://www.15-15-15.org/webzine/2024/02/01/mesorreligion-para-una-accion-intersticial-con-sentido/

[2]Imen Pablo (2022) Pensamiento pedagógico Latinoamericano en prospectiva, en ¿Que docencia para estos Tiempos? CETERA.

[3]https://www.nodal.am/2023/12/el-colapsismo-ecologico-por-nieves-y-miro-fuenzalida/

Fotografía: desinformemonos

Fuente de la información: https://insurgenciamagisterial.com

Users Today : 185

Users Today : 185 Total Users : 35459780

Total Users : 35459780 Views Today : 345

Views Today : 345 Total views : 3418317

Total views : 3418317